デンマークの文化大臣であるヤコブ・エンゲル=シュミットによると、

「この法案では、誰もが自分自身の身体、声、顔の特徴を持つ権利があるという明確なメッセージを送ることに同意している。」

ということだそうです。

これはAIを使ったディープフェイクを取締るための基本になる法案のようです。

これは拡散させるSNSプラットフォームにも刑罰を科すことが含まれるようです。

「もちろん、これは私たちが切り開こうとしている新境地であり、もしプラットフォームがそれに従わないのであれば、私たちは追加の措置を取ることも厭わない。」

パロディや風刺的な内容の創作物は、これまでと同様に制限から除外されます。

自分自身の身体、声、顔の特徴を「著作」とするのは、肖像権とはまた違う、新しいコンセプトのようです。

AIの普及で、誰もが自分自身を証明する必要があるのでしょうか。

そうであれば、その証明方法はWeb3のようなオープンなものであってほしいです。

Denmark wants you to copyright yourself. It might be the only way to stop deepfakes >>

Denmark to tackle deepfakes by giving people copyright to their own features >>

「私たちの体験は従来の製品やインターフェイスによって形作られたままだ。」

なるほどその通りだと思います。

ジョニー・アイヴが設立した会社「io」がOpenAIと合併して、何かデバイスが開発されているようです。

動画でのサムアルトマンの話だと、すでにプロトタイプの実機があって、家に持って帰って使うようなコンシューマ向けの製品で、ChatGPTを使うためのインターフェースを拡張させるものを想像させます。

Appleの秘密主義のおかげで、ジョニー・アイヴのデザインはいつもセンセーショナルに登場して、完璧に説明されて、認知させられてきた印象があります。

1年前からティザーを始めるような進め方はジョニー・アイヴらしくない気もします。

もし、このデバイスが理想通りの製品なら、世界は大きく変わるかも。

またこのデバイスによって、これからの時代にもアイデアとクリエイティブとデザインが必要なのだと証明されるような気もします。

5つのシフトについての洞察です。「希望」をテーマにしているようで、フロッグデザインらしいヒッピー的な視点があります。

それぞれの「シフト」について「増えるもの/減るもの」「現れるもの/消えるもの」「繁栄するもの/衰退するもの」が紹介されています。

また、その兆しとしての実例も紹介されています。

シフト1:潮の干満:次に取って代わられる消費者の行動や商習慣とは?

テクノロジーの進歩は、シンプルさへの後退をどのように支えることができるのか?

「今こそ、テクノロジーへのアプローチを進化させる時だ。」

現れるもの:認知的負荷を軽減する意図的に静かな製品

消えるもの:常時オン、通知多用のデジタル・インタラクション

シフト2:自然の力: テクノロジー、文化、ビジネスは、人と地球に次にどのような影響を与えるのか?

企業はどのようにして社会的・環境的包摂の余地を作ることができるのか?

増えるもの:意思決定における倫理の測定可能な統合

減るもの:役員会での議論を支配する財務上の利益

シフト3:機械のビジョン AIは私たちの生活にどのような影響を及ぼすのだろうか?

AIが拡大する影響力を形成するために、私たちはどのように相互関連的なアプローチを取ることができるだろうか?

「多くのAIのユースケースは、コスト削減と効率化に焦点を当て、そのような利益はエンドユーザーではなく株主が受け取る。EUのAI法のような新たなAIガバナンスが進行する中、規制や倫理ガイドラインを導入することで、AI開発が人間の福利を優先し、労働者を保護し、自立した思考を育むことを保証することができる。」

「「人々の生活を劇的に改善するユートピアとしてのAIのビジョンは、すでに挑戦されている。現在、機械は人々のために設計されているのではなく、ビッグテックや産業のために設計されているのだ。」

YES:人間の集中力と批判的思考の重要性を高める

NO:AIは批判的思考を阻害してコンプライアンスを逸脱する

シフト4:次元の融合: 従来は異質だったどの世界が次に交わるのか?

AIが私たちに異なる思考を促し始めたら、それはどのようなものになるだろうか?

「異なる世界がひとつになれば、まったく新しい世界が可能になる。」

「人間の推論と知性がAIに織り込まれ、現在のコピー&ペーストやプロンプトベースのアプローチを超えるようになる。」

組み合わせる:人間の直感の有機的で創造的な価値 + 機械知能の追跡可能性と洞察力

シフト5:新しい地平線: 一歩先を行くために、私たちはどのような課題を克服する必要があるのだろうか?

もし、災害ではなくユートピアを念頭に置いてデザインしたらどうなるだろうか?

「気候変動、地政学的な不安、世界的な健康危機の中で、戦略的な先見性は、最悪の結果にのみ備えることになりがちだ。しかし、理想的なビジョンを定義しなければ、シナリオ・プランニングは消極的で無力なものになりかねない。」

「ビジネスリーダーは、2年前には起こりそうもないと考えられていたような事態への備えに習熟するようになるだろう」。

まず:ユートピアを実現する力を感じる

そして:不安な未来に備える

毎年恒例のトレンド予測。

今年は下記の5つのテーマで構成されていますが、タイトルから想像される内容とは必ずしも一致しないと思います。

1:躊躇の代償

2:親の罠

3:焦りの経済

4:仕事の尊厳

5:社会性の再野生化

虚偽、詐欺、有害なコンテンツ、などが蔓延する環境のなかで躊躇ったり焦ったりする人々と、ブランドが長期的な信頼を得るにはどのような考え方を持つべきかが紹介されています。

高度なテクノロジーが滅び去って昔のアナログの時代に戻った設定のSF映画のような感じもします。

とてもおもしろいトレンドですが、デジタルネイティブ世代が求めている「架空のノスタルジー」の「テクスチャー体験」もまた「代替」のような気がします。

また、テクノロジーをクリエイティブやブランディングの視点から肯定的に再解釈した予測も欲しいところです。

以下は気になった箇所の一部抜粋です。

「多忙な現代人の生活にとって、デジタルの相互作用は非常に理にかなっており、手軽さと利便性をもたらしている。人々がデジタルをより意図的に使うようになり、実世界での体験の喜びを増幅させるためにデジタルの使用バランスを見直すという変化が顕著です。人々や場所、文化とつながる体験からデジタルを遠ざけ続けるのではなく、デジタルを「サポートする役割」に割り当てています。」

「クリエイティブな領域では、デジタルは体験の代替ではなく、それを補完する役割に戻りつつあります。」

「デジタルツールは、エンゲージメントを測定し、報酬を与え、可視化する強力な手段を提供するが、テクスチャー体験の感情的な豊かさを完全に再現することはできません。テクスチャー体験は、視覚的なものだけでなく、感情的な深みも提供します。」

「ブランドは、ブランド・プロミスの一環として、オフラインでどのように喜びを伝えるかを自問する必要があります。」

「ブランドは、顧客が質感のある対面の体験を求めているときに、デジタル以外の方法で顧客と真につながる方法を探す必要があります。多くのブランドがデジタルに重点を移している今、これは重要な差別化要因になる可能性があります。」

昨年のトレンド予測はこちら

【関連記事】AIで何が変わっていくのかをブランディングの視点から「Accenture Life Trends 2024」>>

クリエイティブ・ディレクター、エージェンシーの創設者、など業界の先見者たちに、彼らが考える2025年のトレンドについて話を聞いた記事で、10個のトレンド予測が紹介されています。

AIについての批判したり評判や判断を待っている時間は終わったようです。

AIの流行への反動として「フィジカル」や「クラフト」への回帰があるらしいです。

視覚的なデザインは、これまでのクリーンでミニマルなトレンドから、さらに大胆さや躍動感が求められるようです。

UIとしてはサウンドの使い方が見直されるようです。

10の項目は以下のとおり

1. AIは最終アウトプットへ

2. 物理的体験への回帰

3. クラフト・ルネッサンス

4. より多くの試行錯誤

5. デザイン・ライティングの台頭

6. サウンドが重要なデザイン要素に

7. 持続可能性が主役に

8. ミニマリストのマキシマリズム

9. 健康が新たなラグジュアリーに

10. 包括性は譲れないものに

以下はいくつか抜粋です。

「グラフィックデザインの大きなトレンドをあまり気にしないようにしています。社会がどこに向かっているのか、そして、重要なところでいかに有意義な影響を与えられるかに焦点を合わせています。とはいえ、仕事がどのように見えて、どのように感じられるかという点では、私たちは明らかに、コンピューターが登場して以来、テクノロジーにおいて最も大きな変革のひとつを迎えています。」

「AIはここ数年、テクノロジーに関する多くの話題の中心でした。しかし、ツールやアプリケーションの成熟度を考えると、もはや傍観する意味はありません。」

「AIは、プロセスやスケッチのための舞台裏のツールから、ブランド資産やコンテンツをリアルタイムで作成する実際の実行ツールへと移行するだろう。デザインにおけるAIの役割は、より直接的なものになり、アイデア出しから最終的なアウトプットへと移行していくだろう。」

「消費者は、大量生産品から脱却し、個人的な意味を持つユニークな手作り品を求めています。第二は持続可能性です。環境にやさしく倫理的な消費への注目は、手工芸のゆっくりとした意図的な生産と一致する。第三に、技術の進歩が伝統的な職人技と融合し、革新的でありながら本物のデザインを生み出すことです。」

「Canvaのような安価なAdobeの競合製品は、誰もがデザイナーである、あるいはデザイナーであると思っていることを意味します。その結果、豊富なコンテンツが作成されています。しかし、これらのプログラムはテンプレートに大きく依存しているため、出てくるものはすべて同じように見えます。コピー・オブ・コピー・オブ・コピーのこの海で、新しいアイデアや美学を見つけるのは難しくなっている。AIがこのようなコンテンツをすべて学習することで、同じようなものが今後さらに増えていくことが予想されます。・・・私たちは、アルゴリズムが必然的に提供し続ける鮮明でクリーンで当たり障りのないものに対抗するために、より多くのカオス、より多くのマキシマリズムを期待しています。」

「サウンドファイルは、ユーザーがナビゲートしたり選択したりする際のUIサウンドまで、様々な方法で実装できます。・・・これまで、ウェブサイトでの自動再生は避けるべきだと考えられてきました。しかし、今後、サウンドを重視するウェブサイトは、保存されたユーザーの好みに基づいて、オーディオを再生するかどうかのオプションを実装するようになると思います。」

「パッケージは俳句のようにミニマルになり、足跡をほとんど残さない素材で作られ、デザインは、まるで地球そのものが深呼吸して満足したかのような穏やかさを醸し出すようになるかもしれない。」

「誰もがハイエンドでデータ主導の健康サービスをプレミアムで提供する機会を狙っている。重要な焦点は?見えないものを見えるようにし、未来を予測可能にすること。」

Design trends for 2025: creative leaders share their vision for the future >>

【関連記事】AIがもたらす「同質性の海」ではセンスとストーリーテリングがクリエイティブに不可欠なスキルになる

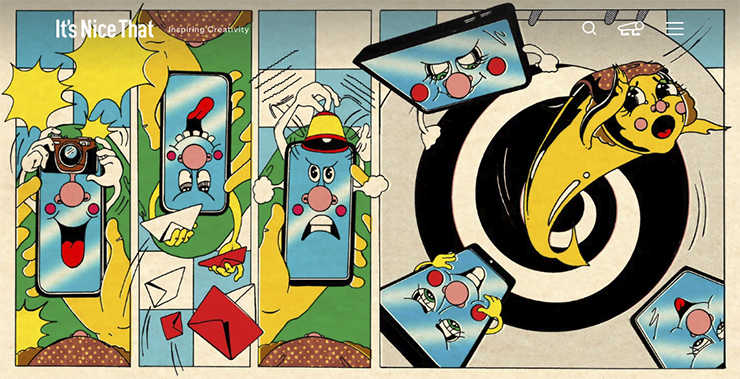

集中力を阻害するスマホやネットは創造性にとって害悪なのか? というテーマについて3人のアーティストの意見をもとにした記事です。

創造性と習慣についてのおもしろい記事です。

現代の環境で創造性を維持するための自覚的な対処方法のようにも思います。

気が散ることを肯定的に捉えることも新鮮でした。

以下は抜粋です。

「特に興奮していないことに取り組んでいるときは、気が散りやすく、スマホをスクロールして時間を浪費することもある。でも、いい気分で取り組んでいて、フロー状態にあるときは、それほど携帯に手を伸ばしたりしないんです。」

「ニューヨークを拠点に活動するアーティスト、アシャンテ・キンドルは、携帯電話が時間を飲み込むこともあるが、より集中した創作活動の合間に、建設的な白昼夢、あるいは彼女が「メンタル・リセット」と呼ぶものをもたらしてくれることを認識している。」

「オンライン・ピンボードの黎明期の頃はアルゴリズムがそれほど進んでいなかったから、もう少し面白かった。今はとても効率的で、得られるものが少し同質的に感じることもある。」

「ある意味、気が散ることはクリエイティブなプロセスの一部ではあるが、インスピレーションを見つけることと、絶え間ない不要なノイズを除去することの境界線を確立することが難しくなることもある。」

「インターネットは、不安で、熱狂的で、不穏な場所かもしれない。ネット上での共有は創造的な表現であり、探求し楽しむ遊びのようなものであって、強制されるものではない。」

「テクノロジーを放棄することは、個人的にも、仕事上でも、クリエイティブな目的でも、まったく現実的なことではありません。だからこそ、情報との関わり方を意図的に考え、自分自身の境界線を確立することで、テクノロジーが提供するツールをうまく使いこなすことができるようになった。集中して創造的な仕事をする期間と、デジタルのピンボードをスクロールしたり物語を読んだりして集中しない ”活動的な”休息に身を傾けることは、どちらも重要だ。オフラインで”集中しない”時間を過ごす方法を書き留め、自分の弱点を記録し、必要なアプリをダウンロードし、新しいルーチンを確立して計画を立てることができる。人生のあらゆる側面と同じように「中道」を見つけることが大切です。しかし、それにはまず意図性が必要です。」

【関連記事】

「クリエイティブ・ブロック」を打破する4つの方法 >>

広告会社「AMV BBDO」の最高戦略責任者のマーティン・ウェイゲルさんのブログ記事です。

1940年のゼネラルモータースのフューチャーラマのような楽天的な未来像から始まって、現在まで続く未来像についての考察です。

数多くの引用や統計を駆使した長大なブログ記事ですが、とてもおもしろいです。

最後の方には、未来を想像するイマジネーションの重要性についての考察があります。

いくつか抜粋です。

「億万長者が火星での生命活動を計画。科学者は地球のテラフォーミングを考える。技術者たちはシンギュラリティに思いを馳せる。私たちが抱く未来像は、ポスト・ヒューマンであり、ポスト・ネイチャーである。悲観的でもあり楽観的でもあり、運命的でもあり空想的でもある。明らかに未来的ではあるが、そのような未来像は生存主義的な戦略であり、推定的な予測である。それらは、昨日までの邪悪な問題に対する今日の思弁的な解決策を装った未来なのだ。・・・・・未来に何かが起こったのだろうか?」

「若者たちは100年ぶりに親より貧しい世代になろうとしている。」

「個人的なレベルでも組織的なレベルでも、未来に対する恐怖心はリスクに対する嫌悪感を高め、新しいことに挑戦する意欲を減退させ、計画を立てる視野を狭め、短期的な生存の必要性を過度に優先させ、未来への投資を少なくし、新たな問題や予期せぬ問題に対処するための資源を減らし、無謀な自傷行為に過ぎないことが判明するような選択を促す。」

「未来が目的地であるという話の問題点は、単にそれが全くのでたらめであるということだけでなく、私たちから主体性や選択肢を奪ってしまうということだ。自分たちの考える未来が必然的なものであることを伝えようとする人は、あなたに賢くなることを望んでいない。」

「私たちは、明日のハードウェアとテクノロジーの創造者たちが、実際に現実の人間を見ていて、彼らの生きた現実に関心を寄せていると確信させることができるようなイメージを、もっと必要としているのだ。」

「伝統的な意味での広告は、その役割を果たすことができるし、果たすべきである。しかし、それはあまりに修辞的で、説得力のある真実味の帯域が(もし存在するとしても)狭すぎるし、そのアジェンダは(当然のことながら)制約が多すぎて、より広い社会的意味合いや二次的結果を探求することができない。・・・ポピュラーカルチャーの革新性をもっと直接的に、皮肉でなく賞賛することを求めるべきだ。」

「未来が想像力を必要とするのは、それが未来と関わる唯一の方法だからだ。なぜなら、過去は分析によって理解することができるが(そして繰り返し、適応させ、反復することができる)、未来は分析することができないからである。 未来は、想像力によってのみ関わることができる。想像力とは、確率や可能性を超えて、存在しないものを見るために推測する精神的プロセスである。・・・私たちは今、「経験主義とデータ収集への新たな愛に溺れ」、想像力を否定し、疎外する文化に身を置いている。」

「想像力の公正な使用は、単なる概念的なものではない。それは実行されなければならない。この実行がなければ、再想定はフィクションや未来の領域に追いやられてしまう。想像力の公正な使用は、適用可能であり(適用されなければならないという意味で)、正義と平等のために、後ではなく、今現在の現実に用いられる。・・・それは意思決定の木や道徳的な推論ではなく、善悪の区別がつかないふりをすることでもない。このように、想像力の公正な使用は、積極的な関与を必要とするため、イデオロギー的なスタンスではなく、ツールである。」

「解決策としての過去は有効な選択肢ではない。新しいツールセットが必要なのだ。明日の問題を解決するために、過去に期待することはできない。」

「問題や機会が常に変化するコンテクストによって左右され、複雑な問題が他の複雑な問題によって左右され、機会が他の機会によって左右される、根本的に偶発的な世界において、私たちは想像力を必要としている。」

Dare we imagine a better future? >>

詩を読むレイ・ブラッドベリ泣ける(動画):Ray Bradbury reads his poem ”If Only We Had Taller Been” >>

スーパーボウルのCMも手掛けたSquarespaceのCCOのDavid Leeさんのインタビューです。

AIツールで制作される時代の「クリエイティビティ」について話してます。

「クリエイティビティは、未来に残された唯一の仕事かもしれない」と話しています。

Squarespaceではスタートアップ向けの無料のウェブサイトテンプレートも提供しています。

よく言われている話ですが・・・

「AIはアイデアの代用品ではない」という前提で、AIの特性を理解して有効利用して、人間らしい仕事をしようというメッセージになっています。

以下はいくつか抜粋です。

「ある日目が覚めたとき、自分が同じ作業の繰り返しをしていることに気づいたら、私はとても心配になるだろう。データ分析や研究ベースのものはすべて、機械がよりうまくやるようになるだろう」

「私たちを私たちたらしめているもの、つまり、私たちの創造性、独創的なアイデアを思いつく能力、ストーリーを語る能力を受け入れることだ。そうすれば、AIは人類にとって次の黄金時代をもたらすことができる」

「今のところ、AIツールはクリエイティブなプロセスの両端、つまりアイデア出しの段階と最終的なプロダクションの段階ではあまり役に立ちません。・・・空白のテキストフィールドがあり、何でも作れるからといって、良いものができるわけではありません。より良いアウトプットをするためには、より多くのインプットが必要なのです」

「自分の世界から飛び出さなければならない。すべてのソーシャル・プラットフォームは、あなたを自分たちの壁に囲まれた庭に閉じ込め、あなたが最後に見た投稿よりも1.5秒長く見るコンテンツを提供しようとしている。同じようなものの海に簡単に入り込んでしまうのです」

「AIが生成するコンテンツよりも人間の職人技や創造性が評価される未来を予測している。私は、これらのAIツールはすべて大衆のためのものになると考えています。未来の人々は、手作りの工芸品や創造性にプレミアムを支払うでしょう。自分の手でモノを作れる人が作った物こそがこれからの新しい贅沢品になるのです」

「より安価で大量生産された製品が市場に氾濫する中、高級ファッションブランドは、製品の製造に関わる技術や、それを所有することで得られる文化的価値の両方を軸としたストーリーテリングに目を向けてきた」

「あらゆるデザイナーやクリエーターは、自分の作品の背景にあるストーリーをもっと上手に語る必要があるのだろう」

実際のクリエイティブの仕事で、自分の世界から飛び出すことも、新たな能力が肯定されて、発揮されて、成果をもたらすことも、とてもとても難しいことだと思います。

デザイナーやクリエイターが生き残りを賭けた戦いがあり、多くの敗北や犠牲がありそうなことも書かれています。

POV: In a “sea of sameness”, taste and storytelling will become vital creative skills >>

毎年恒例のトレンド予測です。今年もおもしろいです。

「人とテクノロジーとビジネスの調和が緊張を見せ、社会が流動化している。5つのトレンドは、顧客に対する執着心の低下、ジェネレーティブAIの影響、創造性の停滞、テクノロジーのメリットと負担のバランス、そして人々の新たなライフゴールを探る。」

と紹介されています。テクノロジーに振り回されながら停滞と危機をやり過ごしていく時代のようです。

以下の5つのトレンドが紹介されています。

1. 愛はどこに?

2. グレート インターフェイス シフト

3. 凡庸

4. エラー429:ヒューマンリクエストの上限に達しました

5. 脱構築の10年

興味深かったのは、AIを情報と認知に対しての新しいインターフェイスと考えているところでした。

このインターフェイスはこれまでの体系や環境を大きく変える可能性があることがわかります。

本当の意味での「セマンティック」とか「ユビキタス」といったコンセプトが実現される気がしました。

また、AIには新しいメディアとしての側面もあるようです。

ブランドは新しい環境に適応できるように自分たちを再定義して、自分たちのデータの準備を進めることになるようです。

クリエイティブは新しいテクノロジーによって陳腐化とテンプレート化が進んで停滞しています。ブランドはもう一度クリエイティブに重点を置いて新たな差別化を図ることになるそうです。

人を疲弊させないテクノロジーについては、Calm Technologyy(穏やかなテクノロジー)を思い出しました。

詳しくはこちら

Accenture Life Trends 2024 >>

【関連記事】

「Calm Technology(穏やかなテクノロジー)」が復活。グッドデザインはそれを定着させることができるのか?

Fjord Trends を引き継いだ Accenture Life Trends 2023

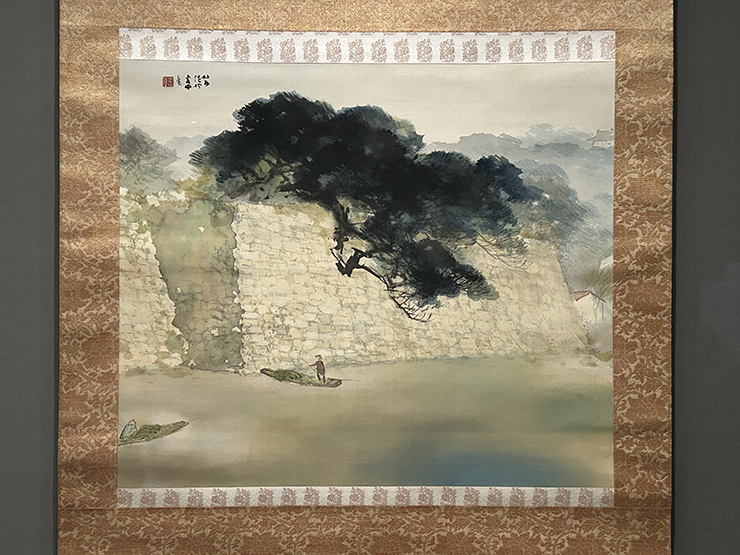

竹内栖鳳の「会場芸術と床間芸術」という文章についての説明があって、いろいろ気付かされるものがありました。

1930年当時、展覧会を強く意識した「会場芸術」を、大作で派手で、不必要なほどの技巧や誇張で「病的現象」と指摘して、「東洋芸術の貴い使命である『静かなる鑑賞』は殆ど閑居されて居る」と言ったそうです。

続けて、日本画が床の間で鑑賞された歴史に触れて、「東洋画はこのような必然的な要求、日本家屋における静かなる鑑賞のためにその生命を生きる絵画」と位置付けていたそうです。

東洋絵画の淡彩、水墨、装飾的で平面的な表現についても「床の間の調和すべき必然の性質のもとに営まれて居る」と分析しているそうです。

「会場芸術」は広く大衆に向けて制作されたもので、目を引くため、評判を獲得するために「病的現象」になりがちであること。一方で「床間芸術」は限られた人に向けて制作されたもので、そ人たちの文脈や状況に寄り添ったある意味でハイコンテクストな作品になるというような解説もありました。

多くの人から一時的に称賛され消費される「会場芸術」の大作を手掛けることよりも、鑑賞者やユーザーの「床の間」の「必然的な要求」の中でハイコンテクストが成立するような作品こそが、NFTやWeb3の時代の鑑賞にふさわしいような気がしてきました。

© 2026 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。