2000年前後に生まれたZ世代は、大学生から社会人になる頃にコロナ流行でのリモートワークを経験している世代になります。

オフィスで何を着ているのか、どうやってそれを見つけたのかを、様々な業界のZ世代に聞いてみた記事です。

この世代はオフィスでの服装についてこれまでの世代とは違った感覚を持ってるようです。

ファッションブランドにとっては、大きなチャンスになりそうな気もします。

以下は抜粋です。

「Z世代は、他の新入社員と同じような経験を積んだかもしれないが、職場復帰の義務化は、Z世代がオフィスの服装という1つの大きな教訓を逃したことを証明している。」

「ヴォーグ誌の言う『ビジネスカジュアルは死んだ』のような曖昧なドレスコードや、『オフィスサイレン』のようなセクシーなオフィスウェアのトレンドが氾濫し、Z世代は混乱したまま社会に出ている。」

「ドレスコードは『カジュアル』で従業員は『自分の判断で服装を選択することが期待される』と記載されています。不安の中、初日は過度にフォーマルな服装をすることにしました。・・・しかし、現実には制服があり、服装の基準がある。それは形式的なレベルに基づくものではありません。あるグループに属するというレベルに基づいているのです。」

「若いプロフェッショナルたちは、文書に書かれたガイドラインからではなく、周りの人たちの服装を真似ることによって、何を着るべきかを学び、徐々にお決まりの服装を作り上げていった。」

「私はZ世代に、ペダルを床まで踏み込むことを提案したい。皆さんはプレイブックを書き換えているのです。プレイブックはCOVIDで終わり、私たちは美を定義し、文化を創造する新たな機会を得たのです。」

引用元の記事は米国での話のようですが日本でも似たように感じます。

Z世代は帰属意識や仲間意識が強く、周囲を観察して何を着るべきかを判断して、素早く適切に順応する世代だと思います。

しかもその過程で、帰属するコミュニティの中での自分のポジションと、どうしたら優位になれるのかを判断できるようです。

Z世代のこの感覚は素晴らしいと思っていますが、これにはSNSのアルゴリズムによる同質化という側面も感じます。

最近、個人的にも服装のギャップを感じることがあり、この記事はとても刺さるものがありました。

これからZ世代がオフィスの風景と企業文化を塗り替えていくのかも。彼らから見て威圧的な印象にならないようにしたいです。

経済的な不確実性の中で業界がシフトし、多くのデザイナーが独立を目指す中で、10人の創業者にデザインビジネスを始めた頃に知っておきたかったことを取材したそうです。

どれも豊かな経験の言葉に思えます。この春から仕事を始めたデザイナーの糧になりそう。

以下は意訳と抜粋です。

私たちは仕事に導かれ、うまくいったこととそうでないことの間に線を引くことができた。

自分自身の視点に忍耐強くなり、スタート地点がゴール地点ではないかもしれないことを受け入れるのだ。

私のアドバイスは、ノーと言うことを恐れないこと。

正しくないことに取り組んだりして、あまりにも多くの時間を無駄にした。

そこで私は、楽しむためにビジネスを成長させることにした。

私にとっては、自分の仕事に疑いを持つことは健全なことです!

自分の能力を揺るぎなく信じて取り組むと、失敗する可能性が高くなると思います。

この業界での成功が一人だけのゲームではないことを忘れないことです。

最初のころは、プロジェクトを細かく管理し、常にデザインを練り直していた。

今となっては、「任せること」はチーム・メンバーに成功への責任を与え、彼らの成長と満足のため、そして私自身の幸福のために不可欠であることに気づいた。

私のキャリアの初期に、誰かがこう言ってくれていたらと思う。「意見を持ってもいいし、毅然としていてもいい 」と。

私もう10個の選択肢を考えて先延ばしにするよりも、あるアイデアを前に進めたほうがいいときが来るのだ。

(キャリアの初期は)勝利は大きく感じられ、試合は簡単に感じられる。負けは個人的に大きな痛手となり、疑念が忍び寄る。内面が揺るぎないものでなければならない。自分の直感と周りの良い人たちを信じるように、誰かが言ってくれればよかったんだけどね。

ビジネスを始めたとき、法人化の仕方、請求書の書き方、税金の払い方など、知らないことがたくさんありました。やりながら学ぶことで、気の遠くなるような面倒な計画を立てず済んだ。

もちろん、ビジネスを続けるには努力と運が必要だ。・・・私は自分のものを持ちたいと思うあまりに長い時間を費やしてしまった。特別な方程式がないこと、「準備」が必要ないことに気づいていたら、もっと早くやっていただろう。

ひとつだけ知っておきたかったこと?

必要なのはコミットメントとエネルギーだ。それが、ビジネスをする人としない人の唯一の違いだ。

What designers wish they’d known about running a business >>

OpenAIの画像生成ツールによってスタジオジブリ風のビジュアルを生成できるようになり、ネット上ではAIが作ったコンテンツが続々と登場したことについてのスタジオジブリのコメントを引用した記事のようです。

以下は、元記事からの引用です。

「OpenAIは、そのツールが特定の存命のアーティストの模倣をブロックする一方で、ジブリのような広範なビジュアルスタイルは許可するとしている。この方針は、オマージュと流用の境界線を曖昧にしているとする批評家たちの懸念を呼んでいる。」

「アニメ業界の構造的な問題にも光を当てている。日本では熟練アニメーターの不足が深刻化しているが、その一因として、若い世代が従来のアニメ制作に伴う過酷な労働時間と低賃金に耐えようとしないことが挙げられる。AIはこれらの課題に対する現実的な答えのように思えるかもしれないが、五郎氏は、その利便性が感情の豊かさを犠牲にしてはならないと警告する。」

「AIが進化し続ける中、アニメーションは「何が作れるか」ではなく「何を作るべきか」という決定的な問題に直面している。」

AIを利用するときの人間の役割が「決定的な問題」に関する事項に限定されるのはその通りな気がします。AIによって、デザイン、クリエイティブ、マーケティングのワークフローが変わって、業界の構造や力関係も変わるかもしれません。

個人がこの変化に対抗するのは絶望的に難しいでしょう。

そんなときに「〇〇は今後も変わらない」という言い回しは心安らかでいられるのかもしれません。

とても納得できる記事なのですが、ここから読み取れることとして、AIとアニメ産業はそれぞれ剽窃と搾取の上に成り立っているということになる気もします。

AIを利用した業界がディストピアにならないことを願っています。

Studio Ghibli says AI may create anime, but Hayao Miyazaki’s storytelling cannot be replaced >>

デザイナー、イラストレーター、映画制作者、作家、写真家など、その道で経験豊富なクリエーターに、キャリアのもっと早い時期に知っておきたかったことを語ってもらったそうです。

どのようなアドバイスがあるのかは文末のリンクでどうぞ。

いくつか抜粋です。

「特に、自分のビジョンやアイデアが同僚やクライアントに否定された時、あなたはそれにひどく影響される。だから、クリエイティブと自尊心を切り離すことを学ぶのが重要だ。」

「特に若くて野心的なときには、学ぶのがもどかしいものだが、結局のところ、一夜にして成功することなどありえない。」

「誰かがあなたより声が大きくて自信があるからといって、その人が正しいわけでも、あなたより優れているわけでもありません。だから自信を保ち、自分の意見を大切にすること。」

「信頼を築き、自分のビジョンを売り込む方法を学ぶ必要がある。」

「デザインとは関係のない趣味や興味、経験は、実践の幅を広げる上で非常に重要です。クリエイティブとは何かという型にはまる必要はないのです。」

真摯な態度で同僚やクライアントと信頼を築くことは大切なようです。

どのアドバイスも「裏技」のようなものではなくて良いアドバイスのように思えます。

4月からデザイナーになる人にもおすすめです。

13 lessons creatives wished they’d known earlier in their career >>

・・・そしてそれはアーティストやデザイナーにとって何を意味するのか?

人類学者でイラストレーターのジュリアン・ポスチュールさんが、ルネッサンス時代のアートから今日のAIによるデザインまでの歴史を俯瞰して、その理由を解き明かして可能性のある解決策を提示しています。

いくつか抜粋です。

「芸術の歴史は労働の消去の歴史である」

「19世紀は、ロマン派の芸術家たちが自然や情緒の混沌に関心を寄せる一方で、産業革命によって肉体労働者たちがますます搾取的な労働を強いられていた時代である。かつてないほど、芸術家は生産的な労働者とは正反対の非生産的な存在として位置づけられた。産業界のアーティストが労働について批判的に考えることができなくなったことに加え、この歴史はアーティストと労働者階級の間に誤った二分法を生み出した。」

「創造性は劣悪な労働条件を正当化し、劣悪な労働条件は創造性を抑圧する。」

「デザイナーは、制作した作品が実際に良いポートフォリオ作品になるように、それに比例して報酬がどんどん下がっていくサイクルの中で一生懸命働くことになる。結局のところ、その作品が優れているかどうかは、労働者に労働に費やす時間を増やすことを強いるという点以外では、重要ではない。」

「クリエイティビティと労働をひとつのまとまりとして考えることができないために、クリエイターは他の産業で働く労働者のように組織化する能力を失ってしまう。」

「1980年代以降、アメリカでは労働組合の力と社会的認知が劇的に低下し、クリエイティブ産業(成功のモデルとして例外的な個人を称えることが大好き)もまた、クリエイターの現実の集団性を消し去ることに加担している。」

「配管工に常に残業や露出労働を求める人はいない」

「協同組合モデルでは全員がスタジオを成功させるための共通の理解やインセンティブを持っている。と同時に、時間外に仕事をする必要があると私たちに言う力を持つ人はいない。」

「クライアントは通常、労働者が自分の賃金に関する情報を共有することを抑制する。それは、クライアントが個人に対して低賃金を支払ったり、デザイナー同士を底辺への競争で対立させたりすることを可能にするからだ。これは、若手デザイナーや、社会から疎外された労働者階級出身の労働者を最も苦しめる。・・・クライアントが同じような仕事に対して他の人にいくら支払ったのかを知ることは、競争や低入札の文化をなくすための重要なステップである。」

「クリエイターたちは、ロマンティックな自己表現のために、多くの労働の危険信号を無視したままになっている」

「公正な報酬や健全な労働条件なしに好きなことをすることは、私たちをますます疎外し、個人生活と職業生活の区別を曖昧にし、多くの犠牲を正当化する一方で、物事を変えることができないままにする。」

「私たちは「良い仕事」をすることが経済的成功につながると言われてきたが、本当はその逆なのかもしれない。大規模な集団組織化、労働者主導の構造、知識の共有の助けによって、私たちはより良い労働条件と、より美しく充実した創造的な仕事を達成することができる。」

社会全体としてガバナンスが重視されるなかで、クリエイターだけが野蛮な業界の孤立した存在にならないように願いたいです。

クライアントとクリエイターの取引にも、サステナビリティや透明性のチェックが働くようになって欲しいです。

そうしないと、誰もいなくなりそうな気がしてます。

インスタグラムはリーチとエンゲージメントにおいて、もうビジネスの役に立たないそうです。

そこで、注目を集めるための代替戦略についての記事です。

ますます信頼できなくなるソーシャルメディア・プラットフォームに頼るのではなく、クライアントとつながり、ビジネスを成長させるための戦略について、時間をかけて見直すことがお勧めされています。

アプローチを多様化し、より直接的で人間関係を構築する戦術に集中することで、ソーシャルメディアの状況が進化し続けても、より成功しやすくなるとのことです。

以下のような7つのアプローチが紹介されています。

部分的な抄訳です。

1. ニッチを絞り込む

自分のサービスを売り込む場所を厳選することで、自分の専門知識にぴったり合う適切な顧客に確実にアプローチできます。つまり、「人数の多さ」よりも、適切なコネクションを作ることの方が重要です。

2. ポートフォリオを充実させる

あなたの仕事がクライアントのニーズにどのように応えているかを示す、詳細で最新のケーススタディを含めることです。

そのためには時間がかかる……と多くの人は思っています。しかし実際は、インスタグラムに投稿し続けなければ、突然、多くの時間が出現するのです。

3. 出掛ける

興味のある地元のクラブやグループに参加して、普通に人と話すこと。自分を売り込んだり、自分のサービスを押し付けたりせず、ただ人脈を作ること。

「友達を作るためにクリエイティブな集まりに行く」とアドバイスするのはそのためです。あなたのネットワークは、あなたのために何かをしてくれる人だけではありません。

「人は知っている人にお金を使います。あなたが有名人でない限り、DMで100万の取引を成立させることは事実上不可能です。だから、外に出て人に会うべきです。ワークショップのファシリテーターをしたり、講演をしたり、イベントに参加したり。私の最高の顧客はすべて、実際に会った人か、個人的に知っている人から勧められた人です。」

4. ローカルにフォーカスする

インスタグラムが素晴らしいのは、世界中の人々とつながることができることです。

しかし実際には、ビジネスに関しては、もっと身近なところに目を向けたほうがいい。

(ここで言う「身近」は親密さや地理的な近さに限らないようです。)

5. 他のクリエイターとパートナーシップを築く

補完的なサービスを提供する他のフリーランサーとのコラボレーションは、単に楽しいだけでなく、賢いビジネスの動きにもなり得ます。

このように戦略的パートナーシップを築くことで、新たなオーディエンスを開拓し、双方に利益をもたらす相乗効果を生み出すことができます。

6. 人々に直接連絡する

あるグラフィックデザイナーは「新しい個人プロジェクト(印刷物?)ができあがったら、みんなにEメールで知らせるつもりです。」と言います。

「現在のクライアントや代理店、LinkedInで見つけた面白い人たちなど、さまざまな人に送ってみます。デジタルファイルよりも簡単に削除されないし、iPhoneの画面ではなく、意図したサイズで見てもらえます。」

7. 紹介を促す

単純に以前のクライアントに紹介を依頼するのはどうでしょう?

「Xのお仕事は素晴らしいですね。もしYやZを探している人脈をご存知でしたら、ぜひお手伝いさせてください。」

最初はぎこちなく感じるかもしれません。しかし、うまくやれば、褒め言葉として受け取られ、新しい人脈を作る方法になるかもしれません。

「あなたの業界の人々のために顔を出しなさい。・・・自分がコントロールできないアプリのために素早くコンテンツを作るのではなく、時間をかけて開発する仕事を作りなさい。」

個人的な印象ですが・・・

昭和っぽくて古臭く、非効率に感じるかもしれませんが、こういうことが自然にできるクリエイターは仕事上で信頼されると思います。

AI後の世界でも「人がデザインする」ことを仕事にするなら、こういうことはさらに大切になるかも。

このアプローチがそうであるように、多くの企業やブランドにとっても「より多く」というコンセプトは終わりつつある気がします。

クライアントとしても、有名だったりキラキラしていることよりも「適切なユーザー」と「永く良好な関係」を作るセンスを望んでいるかも。

実際にAIツールをどのように利用しているのか、大小さまざまな25以上のクリエイティブエージェンシーにヒアリングしたそうです。

カンプやイメージボードの作成「だけじゃない」という感じです。

AIの利用について学ぶ点が多いですが、AIの利用の全てに著作権問題があることを認識する必要がありそうです。

あなたが気づいていなくても、クライアントにパクリを提案することになるかもしれません。

以下は部分引用です。

「私たちはちょうど1年前、『DALL-E』でAIを使い始めました。それは私たちの度肝を抜きました。それ以来、AIを使うことが多くなり、AIなしで仕事をすることは考えられません。」

エージェンシーの大半から同じような話を聞きました。しかし、エージェンシーは一般的にフィニッシュワークにはAIを使っていません。

「MidJourneyのようなAIツールは、このアイデア発想のプロセスを合理化し、クリエイティブなアイデアに命を吹き込んでくれます。例えば、私たちはこの架空のキャラクター(このページのトップに掲載)を、実在のインフルエンサーと融合させて視覚化することで、ブランドの担当者がコンセプトを理解しやすいようにしました。」

「プロジェクトをスタートさせるために、クライアントとのコミュニケーションがスピードアップします。私たちの想像では簡単にイメージできることでも、コンセプト・アートを作るために手助けが必要なこともあるのです。例えば、中東の銀行のプロジェクトでは、AIイメージジェネレーターをツールとして使い、商品の個性を捉えたアートの方向性を明確にしました。生成された画像は、商品の写真撮影を行う際のブリーフとなりました。」

絵コンテは、AIのもうひとつの一般的な用途です。

「絵コンテにAIを使うことで、プロジェクトの脚本段階で、カメラアングルやフレームコンテンツを比較的簡単に探索することができます。絵コンテ・アーティストに依頼しなくても、コンセプトやアイデアを試すことができます。」

AIは通常クリエイティブなプロセスの一部として使われるものであって、最終的な結果を生み出すものではないことを強調してきました。しかし、例外もあります。今現在は、主にキャンペーンがユーモアに基づいたものである場合です。

「ポリー・マーズというバーチャルなインフルエンサーを作りました。ポリー・マーズは、彼女が住む世界における使い捨てプラスチックの破壊的な存在に気づいていません。彼女の冒険をインスタグラム で追うことができます。」

https://www.instagram.com/polly.mers/

「複数の人が共同作業をしている場合、それぞれ異なる文章やコピーのトーンを持っています。このコピーを次のようなプロンプトでChatGPTに渡すだけで、統一されたアウトプットを作成できます。『このコピーを簡潔に、パンチを効かせ、トニー・スタークのようなエネルギーとトーンで』大幅な時間節約です。」

「After Effectsのコンテンツ管理とファイル構造を支援するプラグインを開発しました。このプラグインの80%はChatGPTで作成して、残り20%はチームで専門的に作成しました。このプラグインは、モーションチームのワークフローにおいて極めて重要なコンポーネントとなり、大幅な時間短縮をもたらし、プロジェクトマネージャーや他のチームメンバーのフラストレーションを著しく軽減しました。」

「AIツールを積極的に活用することは、デジタルデザイナーに新たな機会をもたらす。かつては手間と時間のかかる作業だったものが、今ではRelume.ioのようなツールによって加速されている。Relume.ioはワイヤーフレームとサイトマップを生成するツールで、代替物ではなくデザインの「味方」として販売されている。このような生成的なサポートが、AIプラットフォーム、プラグイン、ツールの最良の使用例である理由は明らかだ。」

https://www.relume.io/

「AIを使いこなす上で重要なことは、AIはアイデアを生み出すためのツールであって、アイデアを生み出してはくれないということです。若いデザイナーだけでなく、デザイナーにとって、PinterestやGoogleでアイデアを探すのと同じように、AIを使ってアイデアを出してもらうことは、誘惑の罠です。この誘惑を避け、代わりにAIを活用して独創的なアイデアを強力な方法で実現することが、私たちの目標であり、すでにその効果を目の当たりにしている。」

「AIは制作をスピードアップさせるが、それに取って代わるのではなく、創造性を高めるツールとして認識することが不可欠だ。アウトプットが均質化し、似たようなソースから引き出されることで、クリエイティブが融合し、停滞する危険性が懸念される。しかし、怠惰なデザインはこれまでも存在したし、これからも存在するだろう。私は、AIが私たちクリエイターをさらに知的で、共感的で、自由な存在へと押し上げてくれると信じています。一言で言えば、人間的だ。」

「AIは素晴らしい協力者ですが、AIがあなたの課題を解決し、美しく完成されたデザインを提供してくれるとは期待しないでください。ブリーフにぴったり合った真にユニークな結果を得るためには、人間の介入が必要です。クリエイティブ・ディレクターの視点から見たAIの主な利点は、新しい可能性、アイデア、スタイルに心を開くことができ、同時に膨大な時間を節約できることです。」

Special report: how design agencies are actually using AI in 2024

twitterで見かけるループアニメーションの作者ルーカス・ザノットさんのインタビュー。

NFTで作品を売って1万ドルの収益があったそうで、その経験について話しています。

うらやましいだけの話ではなく、アーティスト活動と作品とマーケットについての話でもあります。

イタリア出身のザノットさんは、子供向けアプリブランド「Yatatoy」の共同設立者であり多方面で活躍するクリエイターです。

4年ほど前、ザノットさんは自分のアニメーションをツイッターなどのソーシャルメディアに投稿し始めました。自分が好きで作っていたものの、他に行き場のない短いループアニメーションの作品でした。

「その結果、多くの人に見てもらえるようになり、それがやりがいになって、多くの仕事を得ることができました。しかし、私はいつも ”これをどうにかして収益化できないだろうか ”という疑問に悩まされていました。私はたくさんの時間をループアニメーション注ぎ込んでいるので、それだけで生きていきたいと思っています。」

「ポスターを売ろうとしましたが、正直なところ、ポスターを数枚売るのはあまりにも面倒です。印刷代を払うと2〜3ドルにしかならない。長期的な収入にはなりません。」

2020年の9月頃、ザノットの友人がNFTの話をしてきました。NFTで作品を販売すれば、「クリエイター・シェア」と呼ばれるオプションで自分の名前を署名することができ、最初の販売だけでなく、作品の価値が高まったときには、その後のすべての販売額の一部を収益とすることができると知って、やってみることにしたそうです。ちょうどNFTがブームになりかけた頃だそうです。

ザノットさんが最初のループアニメーションの作品集をNifty Gatewayに出品したところ、10分で約1万ドルで売れたそうです。

売れたのは喜ばしいですが「NFTとの関連性がアーティストとしての評価を下げるのではないか」「デジタルアート売れたことで、他の媒体での作品が真剣に受け止めてもらえなくなるのではないか」と考えたそうですが、1ヶ月間考えてNFTを復活させ、その後も安定したペースで作品を発表し続けているそうです。

彼は戦略的に作品をリリースし、オークションサイトでのNFT市場の動きを研究しているそうです。

「正直に言うと、これはゲームです。アート自体はそれほど大きな役割を果たしていません。人脈と名前で勝負するのです。・・・インスピレーションを感じたコレクターを見つけて、最初の作品を安く買い、2作目を(もっと)高く買う。その大きな買い物で、突然、他のコレクターが興味を持ち、次の作品を買うのです。」

これは伝統的なアートの世界のそれと「まったく同じゲーム」だと、ザノットさんは指摘しています。

アートの価格を上げるのは大富豪や億万長者であって、それ以外の人たちではない。ダミアン・ハーストがブレイクしたのは、広告代理店「サーチ・アンド・サーチ」創業者のひとりのチャールズ・サーチが彼の最初のホルマリン漬けの彫刻作品の制作に興味を持ち、資金を提供したときでした。

ザノットさんはNFT市場の構造について深く理解しようとしているようです。

初期のNFTの多くはひどい作品が多かったと思うかもしれませんが、ザノットさんによるとそれらは市場の需要に応えていただけだそうです。

初期のNFTの多くは、インターネットの美学や掲示板で見られるミームアートをハイアートと同じように評価する人たちの作品でしたが、最近では、無数の新しいアーティストが参入して多様な美学が反映されてレベルが上がっているそうです。

経済的な恩恵があってもNFTだけに時間を費やすことはしないことにしたそうです。

今年の12月には、上海の大聖堂で個展もやるそうです。

「デジタルとフィジカルのアートを分けて考えたくありません。一緒になって一つのメディアになる。デジタルアートと伝統的なアートを区別するのは奇妙なことだと思います。」

How one artist used NFTs to do what he loved—and made a six-figure salary in the process >>

frog design New Yorkの組織活性化を専門とするストラテジストYukari Yamahiro さんの記事です。

リモート会議の問題点と心構えを紹介しています。

現在の状況下でこれは見過ごせない問題かもしれません。たいした問題と感じていないのならば、その人は問題を引き起こしてる側になってるかも。

お互いに疲弊しない/させないようにしたいものです。

以下は抜粋です。

インクルージョンとは、すべての人の考え、アイデア、視点が受け入れられ、尊重されることを意味します。しかし、多くの場合、会議は声の大きい人たちに支配され、重要な決定や機会が最も声の大きい人やグループに委ねられています。対面会議であれバーチャル会議であれ、このような会議は、参加者の参加意欲の低下や満足度の低下を招き、組織の文化や収益に悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちはバーチャルな世界でのインクルージョンとエンゲージメントをより効果的に促進する方法を学んでいます。リモート環境での参加を促進するために、以下の4つの推奨事項を検討してみてください。

1. 非同期で進められることは会議にしない

グローバルな企業の大規模なリモート会議の場合は、会議の時間を配慮すべきだそうです。

さらに事前に情報共有を済ませておくべきです。

また、通常の会議と同じ形態にするのではなく、会議の形態を再検討しても良いかもしれません。

2. アイスブレイカー

参加者が会議に参加しやすくするために、共通の話題でウォーミングアップするのが良いそうです。

また、使い慣れないツール操作で会議が台無しにならないようにファシリテーターを用意することも検討しましょう。

参加者が誰も取り残されないようにするべきです。

3. 選択と自発性

参加者が自発性を持てるようにしましょう。

バーチャルチャットや投票機能を利用するのも良いそうです。

サイドトークのためのバーチャル会議室や非公式なネットワークを設けたりして、自然発生的な相互作用を促します。

4. 誠実さ

リモートミーティングでは、効率性にばかり目が行きがちで、画面の向こう側にいる人間のことを忘れがちです。

参加者が、感じていることについてオープンな対話ができるようにしましょう。

参加者全員がお互いを尊重すること。正直であり、脆弱であることを排除しないこと。

ファシリテーターはこれらのことを説明することで、会議のトーンを設定します。

インクルーシブなリモート会議の鍵は、参加者全員が自分の時間と方法で自分の意見や感情を表現できるような、柔軟で魅力的な体験をデザインすることです。

【元記事はこちら】

What Does ‘Inclusion’ Mean in Remote Gatherings? >>

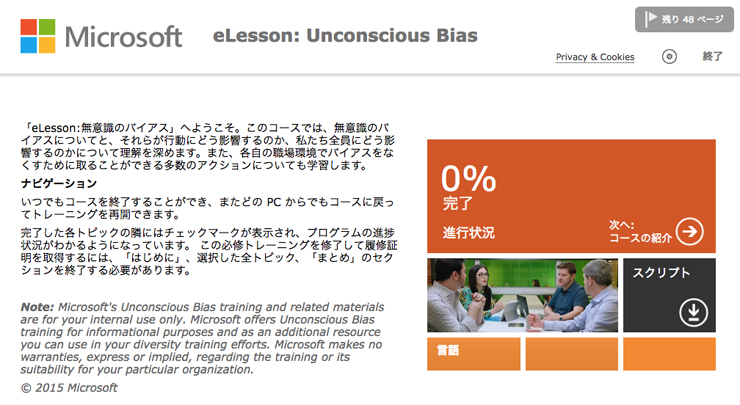

無意識のバイアスについて、それらが行動にどう影響するのか、職場でどう影響するのかについて理解するeラーニング。

社内向けのようですが、外部から閲覧できるようになってるようです。

すばらしい内容です。途中で流れるビデオもよく作ってあります。

Microsoftで働いてみたくなります。

MicrosoftのOSは世界中の言語をサポートしようとしていると聞いた記憶があります。

だれも平等にPCを利用できるようにするという使命を持って、もうすぐ失われであろう少数派の言語も含まれているとか。

そういうところは素晴らしいと思っているのですが、正直なところ、Microsoftの製品は積極的に好きにはなれません。

© 2026 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。