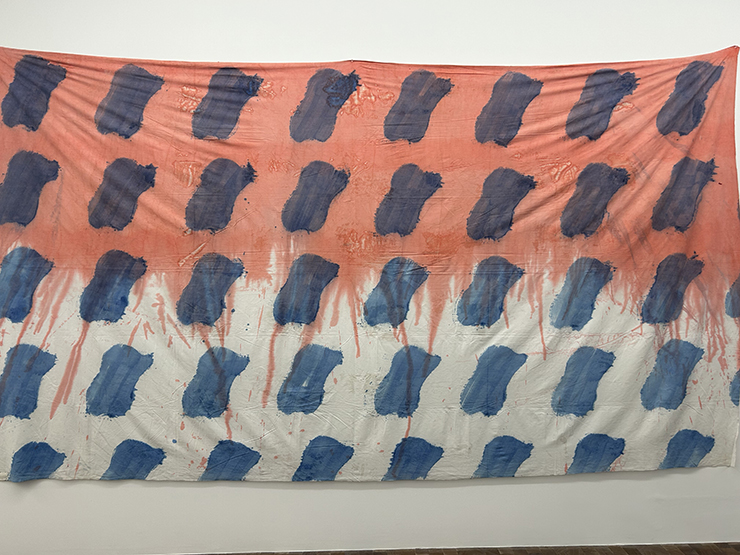

1970年代のフランスの前衛的な芸術運動で、90年代に世界各地で回顧展もあったそうです。

フランスの現代美術ギャラリーのCeysson & Bénétière(セイソン&ベネティエール)が東京・銀座にをオープン。そのオープニング展で作品が展示されています。

言葉の意味は「支持体/表面」で、「絵画の構造を解体する」とコンセプトです。

支持体としてのフレームと表面としてのキャンバスや顔料が解体されたモノとして展示されています。

コンセプトがどのように解釈されて、どのように展開されて、どのように作品として成立しているかを考えて見ると、とても楽しい展示です。

同じフランス語の「タブロー」の意味から広げて考えると、壁画から始まる絵画の歴史全体と繋がるコンセプトになるのかも。

個人的に昔からお気に入りのコンセプトで、21世紀の現在に置き換えてもメッセージ性を持ち得る気がします。

プロジェクションマッピングなどが洞窟壁画や教会の天井画で、このブラウザで見る物がタブローだったら、データ、コード、演算、表示などに解体され得るのかも。

サム・アルトマンが共同設立した新興企業「Tools for Humanity」の「World」というブランドの「Orb」と言うデバイスは、網膜スキャンを使ってユーザーを人間として認証し、デジタル認証コードを提供します。「これが本当に機能すれば、世界の基本的なインフラになる」とのことで、最近になって米国で登録が始まったそうです。

日本では数年前から各地でOrbが設置されて登録した人も多くいると思います。

手掛けたのはBBDO New Yorkだそうです。

「World」が目指すゴールはとても明確ですが、前例のないサービスとブランドのCMを作る難しさは容易に想像できます。おなじみの曲で古き良き広告のスタイルのCMにしたのは正しい選択のように思います。

BBDO New Yorkのエグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクターによれば、

「これは製品のデモではない。人格テストなのだ。アルトマンが言うように、これが世界の基本的なインフラになるのなら、Worldブランドはそれが何者であり、なぜ私たちがそれを信頼すべきなのかを語っているのだ。親しみやすく、威嚇的でなく、どこか刺激的で、そう、楽観的でなければならない。すべての広告においてトーンは重要だが、AIがもたらす実存的な不安定さという文脈においてはなおさらだ。」

さらに、このCMの監督によれば、

「長くクルマの広告に携わってきましたが、人とクルマの間のインタラクションはいつも重要です。ここでは、Orbとのインタラクションがどのように行われるのか、スケールがわかるように考え抜きました。人間との比較でそのスケールを見せる必要があり、彼女の視線は少し下を向いています。」

とのことで、細心の注意を払った演出になっていることがわかります。

前例のないサービスとブランドの広告に、クルマという誰もが知ってる製品の広告を手掛けてきた監督を起用する視点も、さすがです。

以前はWeb3の文脈の中にあったサービスように認識していましたが、今ではAIと一対になったサービスとしてのポジションになって、それが受け入れられつつあるようです。

個人的には、Web3が描いたような未来が実現されたらいいと思ってます。

00年代のウェブのUIデザインを思い出します。

ずっと昔にWindowsのOSでも見たような気がしますが、それよりもずっと洗練されていると思います。

下層レイヤーの明度やコントラストを判断して、透明度やドロップシャドウが変化するようです。これはよくできた基盤になってる気がします。

アイコンの表示色や輪郭線を選択できるようですが、この自由度はデザイン言語の一貫性がなくなりそうな気もします。

使い慣れると良いのかもしれませんが、振舞いも視覚的にも騒がしい座布団といった印象です。

2000年前後に生まれたZ世代は、大学生から社会人になる頃にコロナ流行でのリモートワークを経験している世代になります。

オフィスで何を着ているのか、どうやってそれを見つけたのかを、様々な業界のZ世代に聞いてみた記事です。

この世代はオフィスでの服装についてこれまでの世代とは違った感覚を持ってるようです。

ファッションブランドにとっては、大きなチャンスになりそうな気もします。

以下は抜粋です。

「Z世代は、他の新入社員と同じような経験を積んだかもしれないが、職場復帰の義務化は、Z世代がオフィスの服装という1つの大きな教訓を逃したことを証明している。」

「ヴォーグ誌の言う『ビジネスカジュアルは死んだ』のような曖昧なドレスコードや、『オフィスサイレン』のようなセクシーなオフィスウェアのトレンドが氾濫し、Z世代は混乱したまま社会に出ている。」

「ドレスコードは『カジュアル』で従業員は『自分の判断で服装を選択することが期待される』と記載されています。不安の中、初日は過度にフォーマルな服装をすることにしました。・・・しかし、現実には制服があり、服装の基準がある。それは形式的なレベルに基づくものではありません。あるグループに属するというレベルに基づいているのです。」

「若いプロフェッショナルたちは、文書に書かれたガイドラインからではなく、周りの人たちの服装を真似ることによって、何を着るべきかを学び、徐々にお決まりの服装を作り上げていった。」

「私はZ世代に、ペダルを床まで踏み込むことを提案したい。皆さんはプレイブックを書き換えているのです。プレイブックはCOVIDで終わり、私たちは美を定義し、文化を創造する新たな機会を得たのです。」

引用元の記事は米国での話のようですが日本でも似たように感じます。

Z世代は帰属意識や仲間意識が強く、周囲を観察して何を着るべきかを判断して、素早く適切に順応する世代だと思います。

しかもその過程で、帰属するコミュニティの中での自分のポジションと、どうしたら優位になれるのかを判断できるようです。

Z世代のこの感覚は素晴らしいと思っていますが、これにはSNSのアルゴリズムによる同質化という側面も感じます。

最近、個人的にも服装のギャップを感じることがあり、この記事はとても刺さるものがありました。

これからZ世代がオフィスの風景と企業文化を塗り替えていくのかも。彼らから見て威圧的な印象にならないようにしたいです。

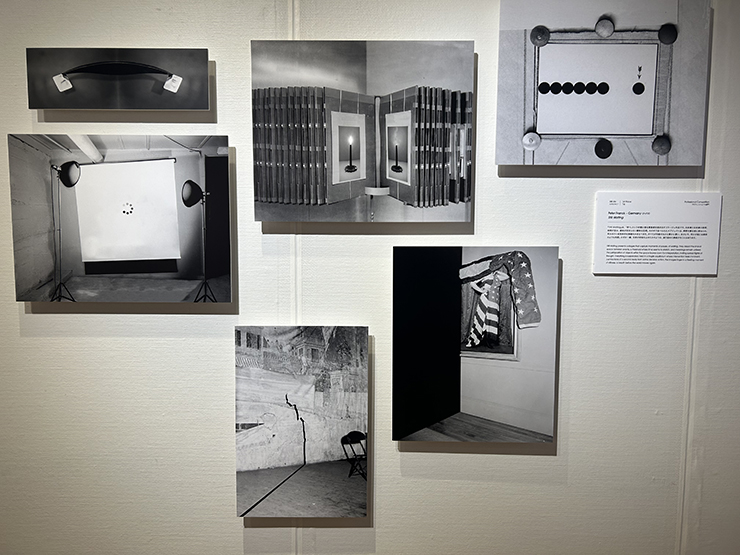

社会派なテーマを扱った連作の展示になっていて見応えありました。

作品のコンセプトについての短くわかりやすいテキストが面白かったです。

もっと大きなサイズで、もっと良いプリントだったら、もっと違って見えたかもです。

ひさしぶりに銀座に行ったら、多くのビルが建て替わっていて、記憶と違う風景になってた。

「私たちの体験は従来の製品やインターフェイスによって形作られたままだ。」

なるほどその通りだと思います。

ジョニー・アイヴが設立した会社「io」がOpenAIと合併して、何かデバイスが開発されているようです。

動画でのサムアルトマンの話だと、すでにプロトタイプの実機があって、家に持って帰って使うようなコンシューマ向けの製品で、ChatGPTを使うためのインターフェースを拡張させるものを想像させます。

Appleの秘密主義のおかげで、ジョニー・アイヴのデザインはいつもセンセーショナルに登場して、完璧に説明されて、認知させられてきた印象があります。

1年前からティザーを始めるような進め方はジョニー・アイヴらしくない気もします。

もし、このデバイスが理想通りの製品なら、世界は大きく変わるかも。

またこのデバイスによって、これからの時代にもアイデアとクリエイティブとデザインが必要なのだと証明されるような気もします。

経済的な不確実性の中で業界がシフトし、多くのデザイナーが独立を目指す中で、10人の創業者にデザインビジネスを始めた頃に知っておきたかったことを取材したそうです。

どれも豊かな経験の言葉に思えます。この春から仕事を始めたデザイナーの糧になりそう。

以下は意訳と抜粋です。

私たちは仕事に導かれ、うまくいったこととそうでないことの間に線を引くことができた。

自分自身の視点に忍耐強くなり、スタート地点がゴール地点ではないかもしれないことを受け入れるのだ。

私のアドバイスは、ノーと言うことを恐れないこと。

正しくないことに取り組んだりして、あまりにも多くの時間を無駄にした。

そこで私は、楽しむためにビジネスを成長させることにした。

私にとっては、自分の仕事に疑いを持つことは健全なことです!

自分の能力を揺るぎなく信じて取り組むと、失敗する可能性が高くなると思います。

この業界での成功が一人だけのゲームではないことを忘れないことです。

最初のころは、プロジェクトを細かく管理し、常にデザインを練り直していた。

今となっては、「任せること」はチーム・メンバーに成功への責任を与え、彼らの成長と満足のため、そして私自身の幸福のために不可欠であることに気づいた。

私のキャリアの初期に、誰かがこう言ってくれていたらと思う。「意見を持ってもいいし、毅然としていてもいい 」と。

私もう10個の選択肢を考えて先延ばしにするよりも、あるアイデアを前に進めたほうがいいときが来るのだ。

(キャリアの初期は)勝利は大きく感じられ、試合は簡単に感じられる。負けは個人的に大きな痛手となり、疑念が忍び寄る。内面が揺るぎないものでなければならない。自分の直感と周りの良い人たちを信じるように、誰かが言ってくれればよかったんだけどね。

ビジネスを始めたとき、法人化の仕方、請求書の書き方、税金の払い方など、知らないことがたくさんありました。やりながら学ぶことで、気の遠くなるような面倒な計画を立てず済んだ。

もちろん、ビジネスを続けるには努力と運が必要だ。・・・私は自分のものを持ちたいと思うあまりに長い時間を費やしてしまった。特別な方程式がないこと、「準備」が必要ないことに気づいていたら、もっと早くやっていただろう。

ひとつだけ知っておきたかったこと?

必要なのはコミットメントとエネルギーだ。それが、ビジネスをする人としない人の唯一の違いだ。

What designers wish they’d known about running a business >>

5つのシフトについての洞察です。「希望」をテーマにしているようで、フロッグデザインらしいヒッピー的な視点があります。

それぞれの「シフト」について「増えるもの/減るもの」「現れるもの/消えるもの」「繁栄するもの/衰退するもの」が紹介されています。

また、その兆しとしての実例も紹介されています。

シフト1:潮の干満:次に取って代わられる消費者の行動や商習慣とは?

テクノロジーの進歩は、シンプルさへの後退をどのように支えることができるのか?

「今こそ、テクノロジーへのアプローチを進化させる時だ。」

現れるもの:認知的負荷を軽減する意図的に静かな製品

消えるもの:常時オン、通知多用のデジタル・インタラクション

シフト2:自然の力: テクノロジー、文化、ビジネスは、人と地球に次にどのような影響を与えるのか?

企業はどのようにして社会的・環境的包摂の余地を作ることができるのか?

増えるもの:意思決定における倫理の測定可能な統合

減るもの:役員会での議論を支配する財務上の利益

シフト3:機械のビジョン AIは私たちの生活にどのような影響を及ぼすのだろうか?

AIが拡大する影響力を形成するために、私たちはどのように相互関連的なアプローチを取ることができるだろうか?

「多くのAIのユースケースは、コスト削減と効率化に焦点を当て、そのような利益はエンドユーザーではなく株主が受け取る。EUのAI法のような新たなAIガバナンスが進行する中、規制や倫理ガイドラインを導入することで、AI開発が人間の福利を優先し、労働者を保護し、自立した思考を育むことを保証することができる。」

「「人々の生活を劇的に改善するユートピアとしてのAIのビジョンは、すでに挑戦されている。現在、機械は人々のために設計されているのではなく、ビッグテックや産業のために設計されているのだ。」

YES:人間の集中力と批判的思考の重要性を高める

NO:AIは批判的思考を阻害してコンプライアンスを逸脱する

シフト4:次元の融合: 従来は異質だったどの世界が次に交わるのか?

AIが私たちに異なる思考を促し始めたら、それはどのようなものになるだろうか?

「異なる世界がひとつになれば、まったく新しい世界が可能になる。」

「人間の推論と知性がAIに織り込まれ、現在のコピー&ペーストやプロンプトベースのアプローチを超えるようになる。」

組み合わせる:人間の直感の有機的で創造的な価値 + 機械知能の追跡可能性と洞察力

シフト5:新しい地平線: 一歩先を行くために、私たちはどのような課題を克服する必要があるのだろうか?

もし、災害ではなくユートピアを念頭に置いてデザインしたらどうなるだろうか?

「気候変動、地政学的な不安、世界的な健康危機の中で、戦略的な先見性は、最悪の結果にのみ備えることになりがちだ。しかし、理想的なビジョンを定義しなければ、シナリオ・プランニングは消極的で無力なものになりかねない。」

「ビジネスリーダーは、2年前には起こりそうもないと考えられていたような事態への備えに習熟するようになるだろう」。

まず:ユートピアを実現する力を感じる

そして:不安な未来に備える

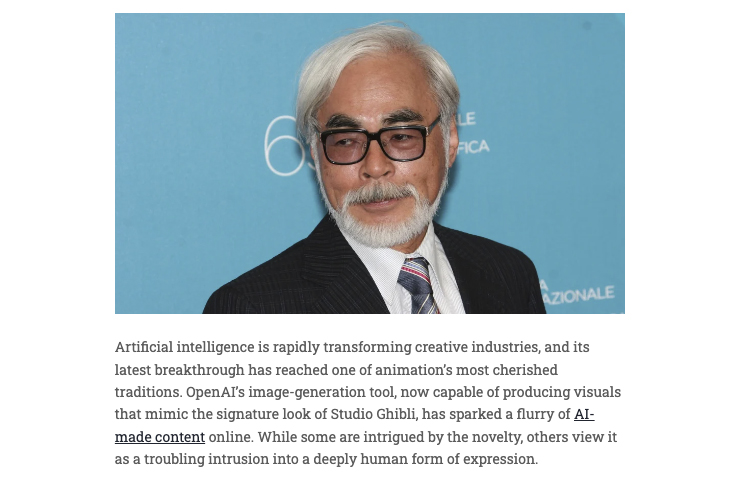

OpenAIの画像生成ツールによってスタジオジブリ風のビジュアルを生成できるようになり、ネット上ではAIが作ったコンテンツが続々と登場したことについてのスタジオジブリのコメントを引用した記事のようです。

以下は、元記事からの引用です。

「OpenAIは、そのツールが特定の存命のアーティストの模倣をブロックする一方で、ジブリのような広範なビジュアルスタイルは許可するとしている。この方針は、オマージュと流用の境界線を曖昧にしているとする批評家たちの懸念を呼んでいる。」

「アニメ業界の構造的な問題にも光を当てている。日本では熟練アニメーターの不足が深刻化しているが、その一因として、若い世代が従来のアニメ制作に伴う過酷な労働時間と低賃金に耐えようとしないことが挙げられる。AIはこれらの課題に対する現実的な答えのように思えるかもしれないが、五郎氏は、その利便性が感情の豊かさを犠牲にしてはならないと警告する。」

「AIが進化し続ける中、アニメーションは「何が作れるか」ではなく「何を作るべきか」という決定的な問題に直面している。」

AIを利用するときの人間の役割が「決定的な問題」に関する事項に限定されるのはその通りな気がします。AIによって、デザイン、クリエイティブ、マーケティングのワークフローが変わって、業界の構造や力関係も変わるかもしれません。

個人がこの変化に対抗するのは絶望的に難しいでしょう。

そんなときに「〇〇は今後も変わらない」という言い回しは心安らかでいられるのかもしれません。

とても納得できる記事なのですが、ここから読み取れることとして、AIとアニメ産業はそれぞれ剽窃と搾取の上に成り立っているということになる気もします。

AIを利用した業界がディストピアにならないことを願っています。

Studio Ghibli says AI may create anime, but Hayao Miyazaki’s storytelling cannot be replaced >>

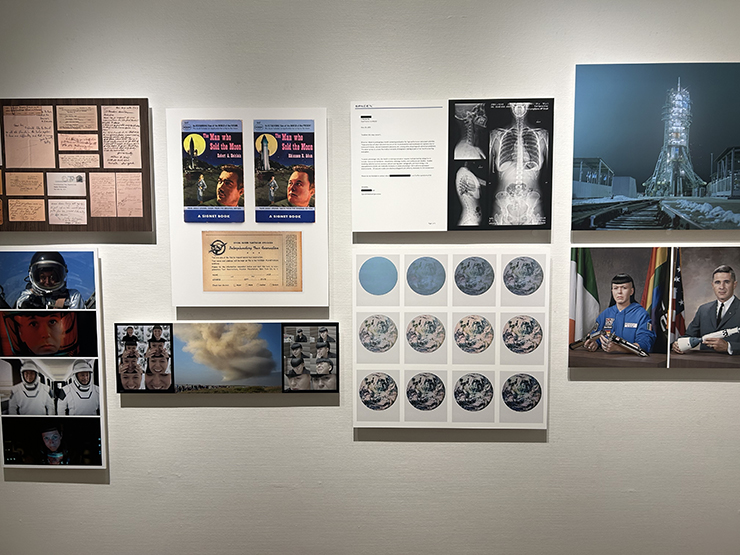

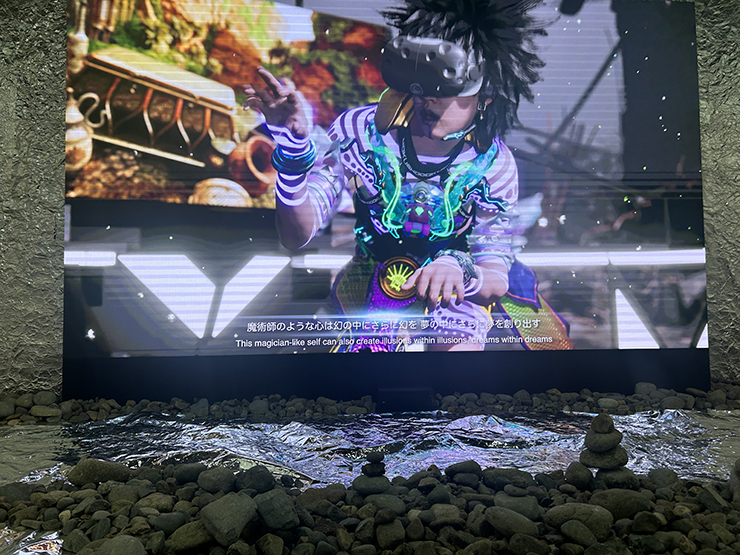

1990年代に描かれたディストピアっぽくて、架空で未完の歴史物語のような感じでした。

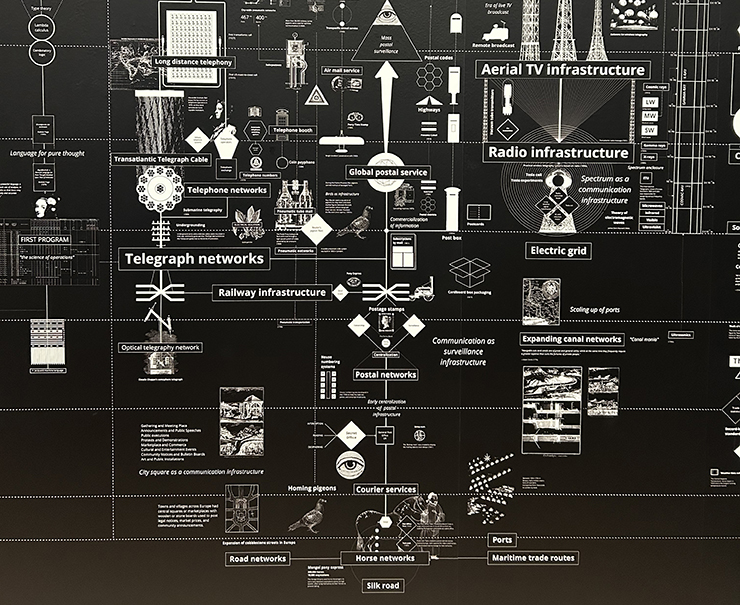

ギラギラしたビジュアルが投影されたモニターを通り抜けた後の、最後のインフォグラフィックのパネル展示が圧巻でした。

2025年の私たちはデジタルな媒体とコードに囲まれて暮らしています。それでもデジタルなアート作品ではバーチャルな世界であることが前提になるのか?

プレイヤーとして何かに変身してダンジョンを歩き回る没入感が必要なのか? ゲームにしなくちゃダメなのか? なぜ現実ではないのか?

などなど、いろいろ考えさせられる展示でした。

© 2025 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。