TIME誌の表紙といえば時の人のポートレートですが、この表紙にChatGPTが登場です。

このTIME誌の記事は、

「創造することが人間である。・・・ そして今、私たちは仲間を得ました。」

というフレーズから始まっています。

記事を書いた二人の名前の下には「(humans)」と記載されてるのがいいです。

3月に出版される本だそうです。おもしろそうです。ぜひとも日本語で出版してほしいです。

以下は紹介文の日本語訳です。

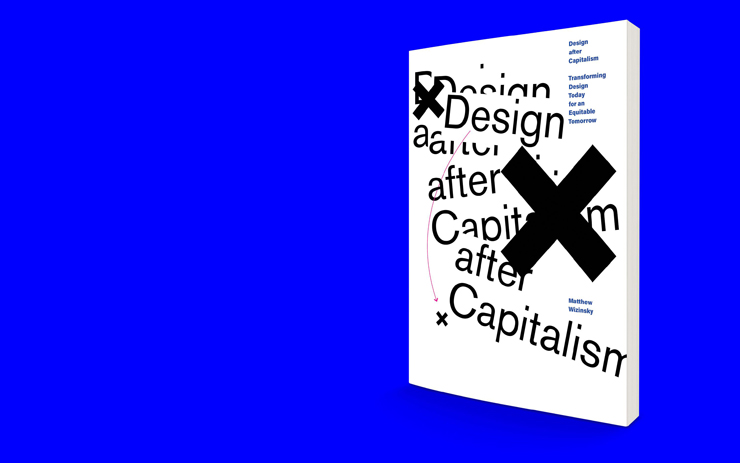

私たちが日常生活を認識し、理解し、実行するために用いているデザインされた物、経験、シンボルは、単なる小道具以上のものです。それらは、私たちの生き方を直接的に形成している。マシュー・ウィジンスキーは、『Design after Capitalism』の中で、モダンデザインを生み出した産業資本主義の世界が劇的に変化していることを論じている。今日のデザインは、日常的な政治、社会関係、経済の意図的な変遷に向けて方向転換する必要があります。ウィジンスキーは、デザインを政治経済学のレンズを通して見ることにより、この分野が資本主義の論理、構造、主観を超越し、日常生活を構成する物、象徴、経験を生み出す新しい方法を促進するために、デザイン起業家精神を社会的エンパワーメントと結びつけることを求めています。

資本主義とデザインの並行する歴史を分析した後、ウィジンスキーはデザイン実践の反資本主義、非資本主義、ポスト資本主義モデルの歴史的事例をいくつか挙げています。これらの例は、19世紀のイギリスのアーツ・アンド・クラフツ運動から、家具やバイオテキスタイルの栽培、生産の自動化といった現代の実践に至るまで、多岐にわたっています。社会学、哲学、経済学、政治学、歴史学、環境・持続可能性学、批評理論など、通常デザインの中心とは見なされない分野からの洞察をもとに、ポスト資本主義デザインの基本原則を示し、これらの原則をプロジェクト、実践、規律の3層に適用する戦略を提供し、デザイナーが出発点として使用できる一連の実用ガイドラインを提供しています。資本主義の終焉を待つ必要はありません。ポスト資本主義デザインは今日から始められるのです。

マシュー・ウィジンスキーは、コモンズを育て、協力と交換のためのツールを作ることによって、資本主義を内側から侵食する方法をデザイナーに示しています。とりわけデザイナーは、包装や廃棄物から、クリエイティブ層の拡大し続ける労働時間まで、あらゆるものを縮小する手助けをすることができます。

Design after Capitalism Transforming Design Today for an Equitable Tomorrow

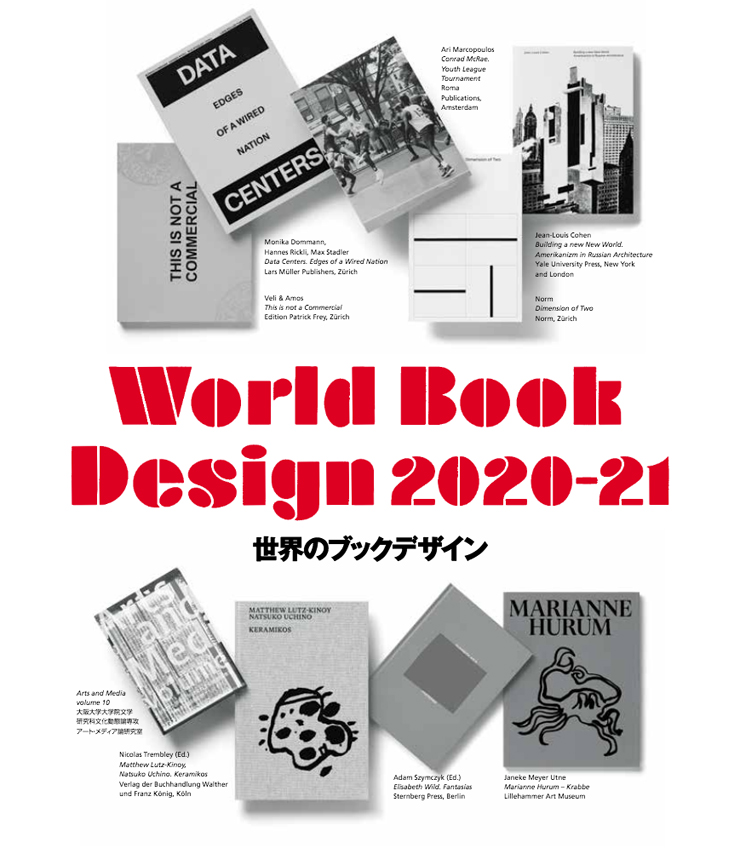

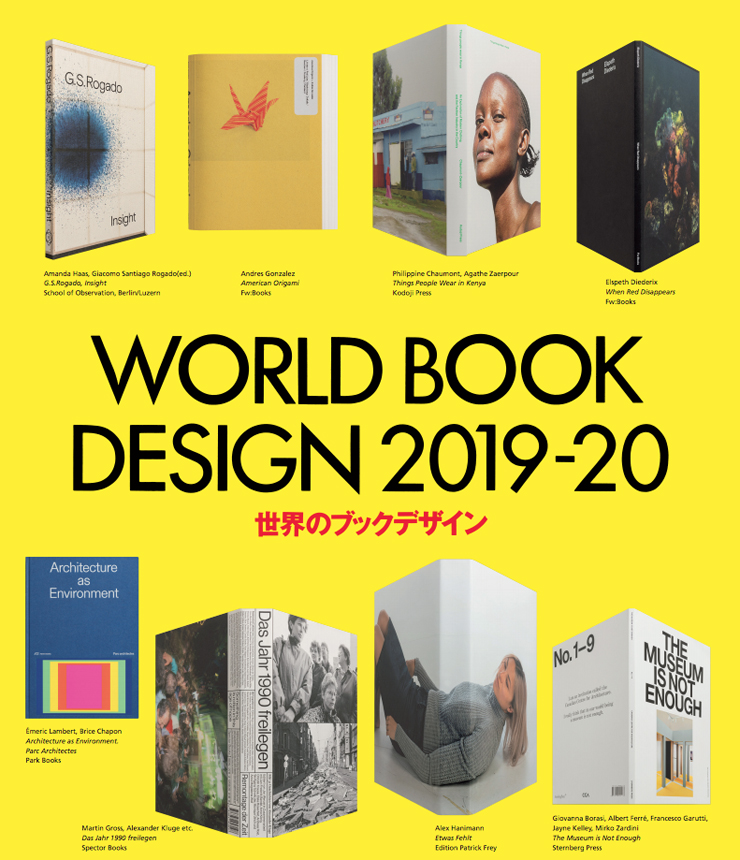

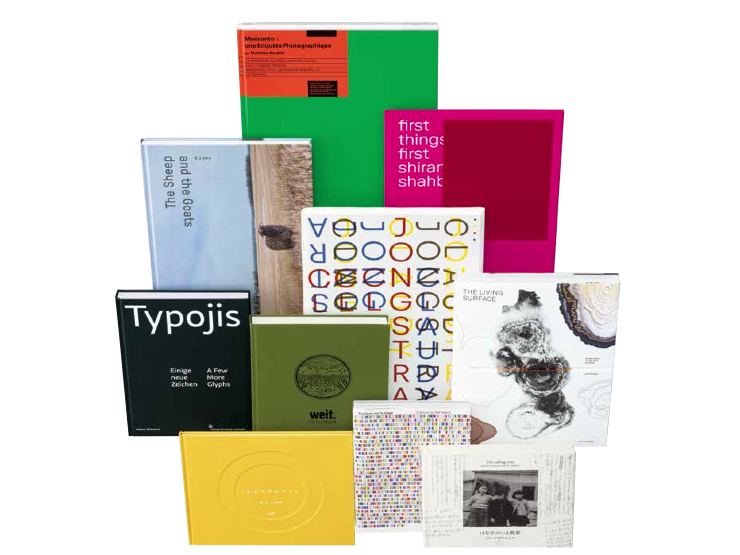

毎年の展示です。「世界で最も美しい本コンクール」のほか、日本、ドイツ、オランダ、スイス、中国、各国のコンクールに入選した本を実際に触れる展示です。

今年はクラシックな美しさの組体裁とレイアウトが多かったような気がしました。

その本の成り立ちと内容を厳格に整理して、コンセプトを明確にした演出になってました。

ウェブデザインにも参考になりそうです。

手に取って触れることで、造本設計のさまざまな工夫がわかります。

複雑な折りで漢字の成り立ちをインタラクティブに紹介した本、

光沢のある黒いカバーの原油流出についての本、

黒い紙に銀色のインクで印刷されたアポロの月面着陸の本、などなど、

読者に向けてその本の内容を、色や質感でうまくガイドしてくれてます。

簡易な綴りに見えても手の込んだ造りです。どれも希少で贅沢な本。

Googleの約150人のハードウェアデザインチームは新しい極秘のデザインラボで、次期Pixel PhoneやGoogle Homeアシスタントなどの新しい製品のデザインに取り組んでるそうです。

このデザインラボの開設にあたりグーグルの副社長兼ハードウェアデザイン担当のアイビー・ロスは、デザイナーが実際に手に取って読める紙の本を置いた図書館を設けたそうです。

各デザイナーは、自分の人生に最も影響を与えた6冊の本を持ち寄り、表紙の内側にその本についての一行を書き添えたそうです。

アートやデザインに関するレアな本もあれば、子供向けの絵本や文学作品もありました。

下記のURLでその一部が紹介されています。

デザイナーが書き添えた一文も一緒に紹介されていて、おもしろいです。

Google has a secret design library. Here are 35 of its best books >>

安藤忠雄、深澤直人、「タンタンの冒険」や「チーズはどこへ消えた」とかも入ってます。

オトル・アイヒャーの「アナログとデジタル 」

「デザイン・ノワール:エレクトロニック・オブジェクトの秘密の生活」

「I Miss My Pencil: A Design Exploration」

「The Senses: Design Beyond Vision (design book exploring inclusive and multisensory design practices across disciplines)」

は読んでみたい気がしました。

Google Design Lab ってこんなところのようです。うらやましい環境です。

Ivy Ross creates Google Design Lab at company’s Silicon Valley headquarters >>

今年は一触れることができるのは一部の本だけで、しかも使い捨て手袋をしての閲覧でした。

展示は工夫されていて、鏡を使ってそれぞれの本の見どころを見れるようにしてくれていました。

でもやっぱり、触れることができると、書籍の造りについて深く理解できます。

めずらしい本を眺める、楽しい時間でした。

静謐に組み上げられた欧文もいいですが、中国の書籍のレイアウトや文字組がおもしろかったです。

今年はイラストレーションの表現が減って写真表現が多くなって、社会問題をテーマにした大判で分厚い本が増えた印象でした。

豪華な装飾よりも、簡素でメッセージ性が前面に押し出されたブックデザインになった感じ。

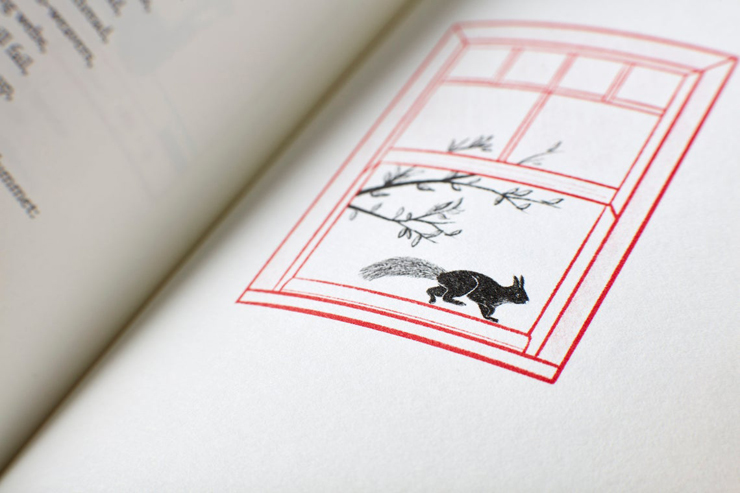

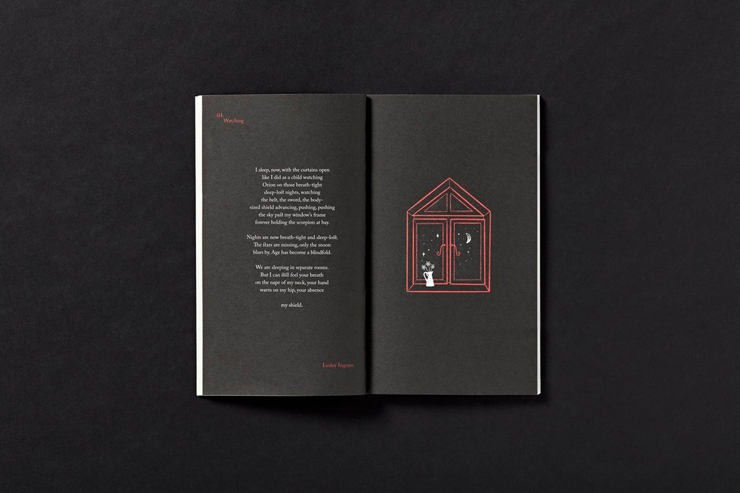

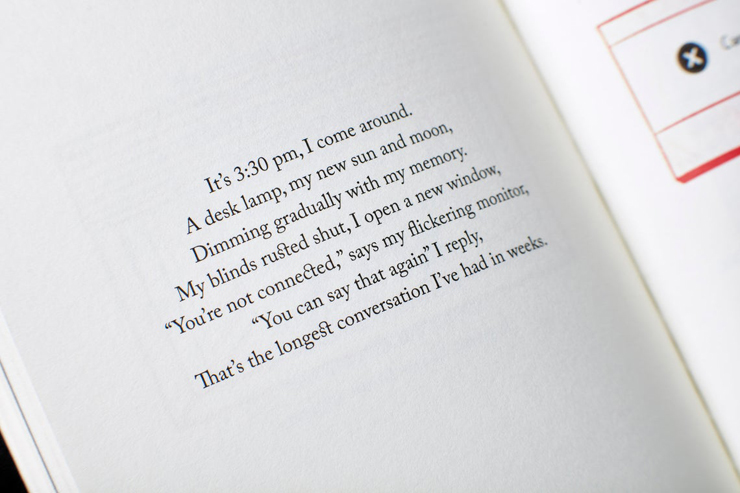

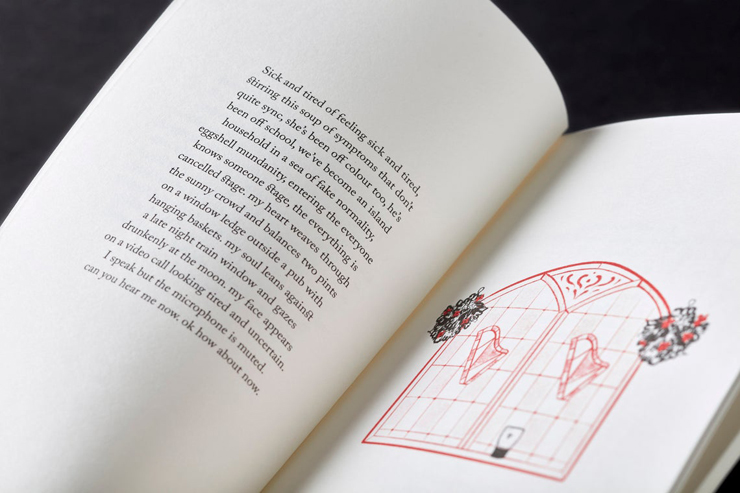

詩集には寄稿による20編の詩が収録されています。

それぞれの寄稿者は、ロックダウンの経験について詩を書き、自分の部屋の窓から見える景色の写真を提供します。

そのイラストがそれぞれの詩に添えられています。

ブランディング会社のデザイナーのハリー・ミーキンは、精神的な健康のための慈善団体であるPlatfformの協力を得て、Kickstarterで出資を募ったそうです。

「私はこの本に、詩を超えた目的を持たせたかったのです。この本には、私たちの葛藤や不安、いつもの日常への憧れが反映されています。私たちは遠く離れていても、みんな一緒にこの世界にいるということを知って、人々がこの言葉に慰めを感じてくれることを願っています。」

「イラストレーションのスタイルは、それぞれの詩が自宅で作られているというコンセプトに合わせたものにしたかったので、鉛筆と紙だけが相応しいと考えました。」

元記事はこちら

Beyond the Pane is a poetic keepsake inspired by lockdown >>

本の紹介はこちら

Beyond the pane – A poetic ‘time capsule’ inspired by our experience of lockdown >>

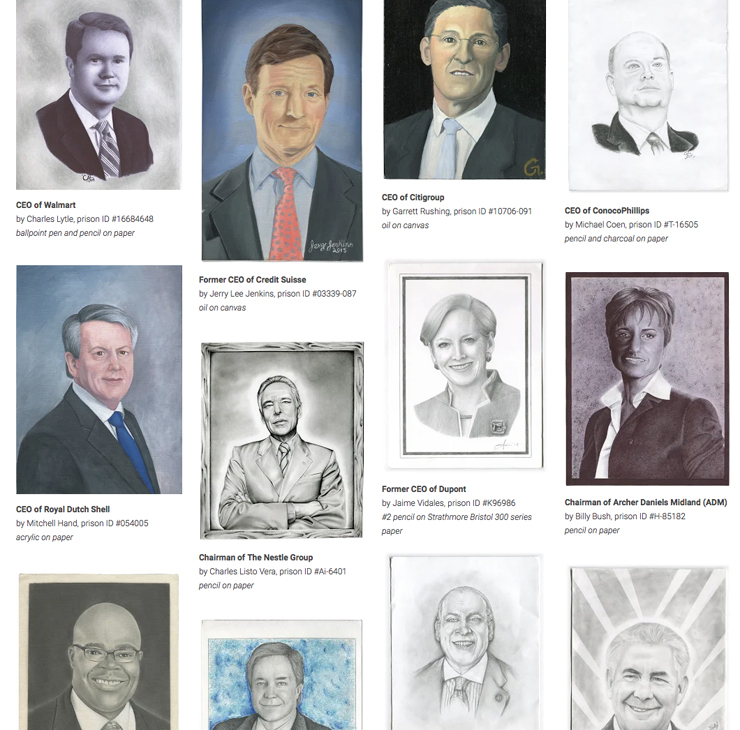

ビジネスで、環境、経済、社会を破壊する犯罪を暴くためのプロジェクトだそうです。

獄中にいる人が描いた、獄中にいるべき人のポートレート。

企業が犯した犯罪と、肖像を描いた作家が犯した犯罪を、並べて見ることができます。

米国では、大きな貧富の差によって司法が正しく機能しなくなっていることが問題視されているようです。

「企業は一般人なら誰でも投獄されるような犯罪を頻繁に犯しています」

「これらの企業犯罪は環境、経済、社会を荒廃させているにもかかわらず、犯罪を犯した企業は和解金を支払うだけで済むことが多いのです。これらの支払いは企業の収益にはほとんどダメージを与えず、ビジネスを行うためのコストとして予算に組み込まれています。」

「Capturedは、ビジネスの犯罪に光を当てます。」

ジョージ・フロイド事件への抗議行動で逮捕者が出たことを受けて、ソフトカバー版の売り上げの利益をすべてブルックリン保釈基金に寄付するそうです。

毎年恒例の展示。今年見た本のなかでは「Verdade?!」という絵本がよかったです。

2色の色を重ねるシンプルな印刷が、おおらかに歌ってる感じで魅力的でした。

今年は入口付近に日本のブックデザインを紹介するコーナーがありました。

他の国のコーナーの本が、本の内容とそのデザインに強い関連性と必然性を感じるところ、残念ながら、日本のコーナーはそういった点でデザインの水準が低いと言わざるを得ない印象でした。

ブックデザインに限らずですが、デザインとコンテンツの関係性を見直して、もっといいことができるかも。

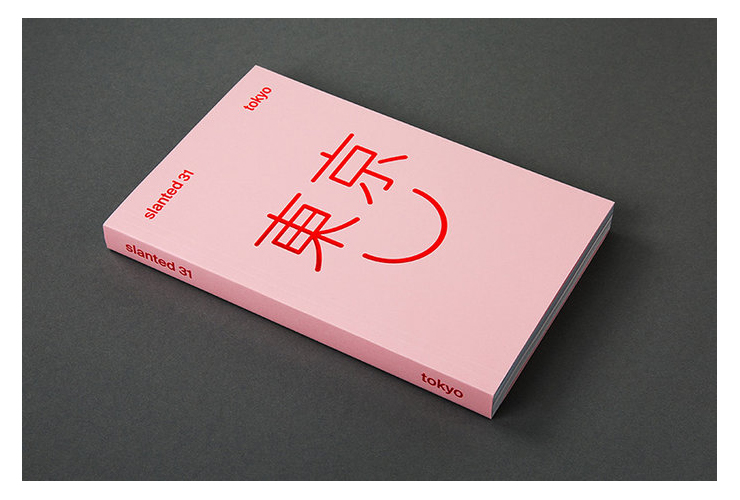

SLANTEDでは世界の各都市で長期取材して、グラフィックやビジュアル分野のクリエイティブを紹介した本を出版しているようです。

2017年に東京でかなり大勢のデザイナーに取材したようです。

英語なので読むのは難しそうですが、読み応えありそう。

他の都市の本もおもしろそうなので、日本語になってくれたらありがたいです。

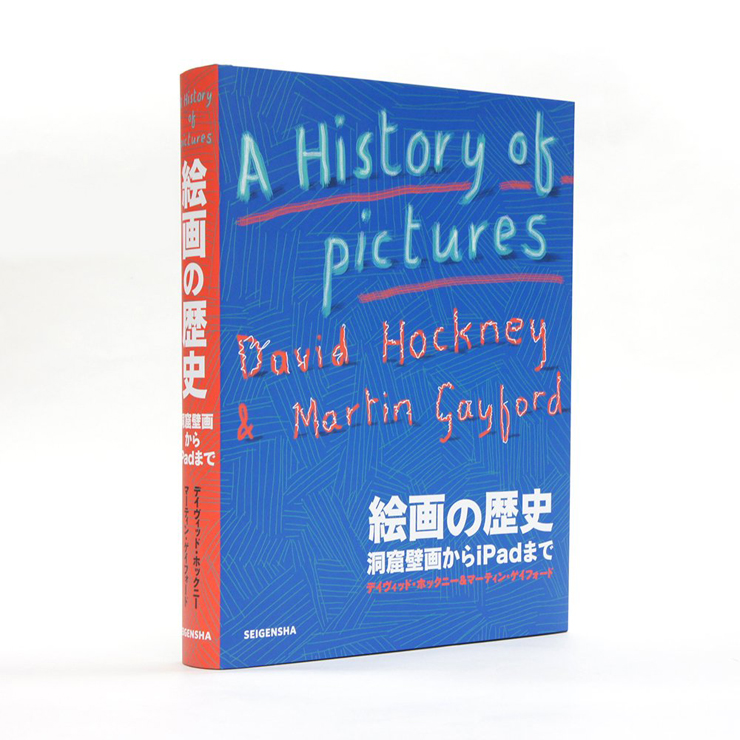

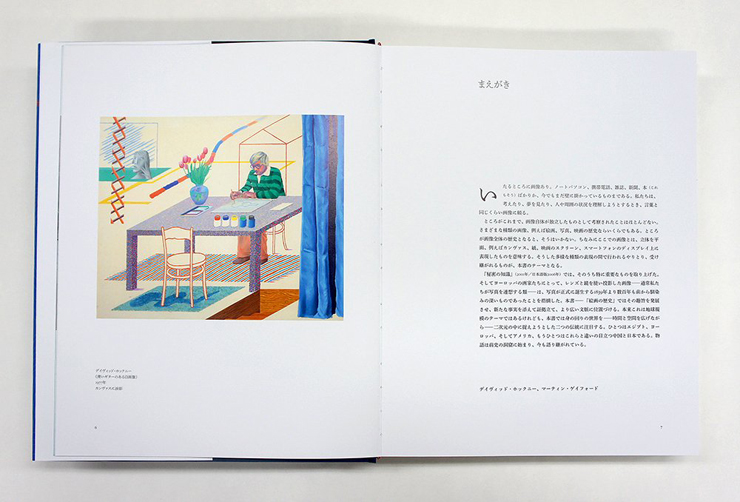

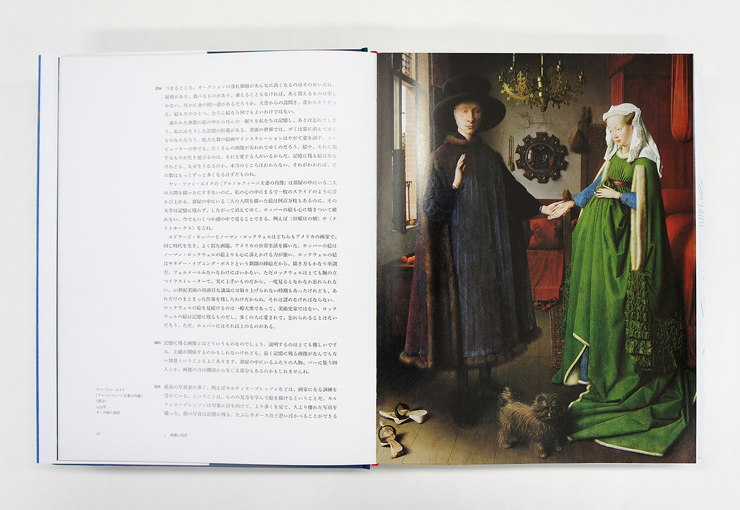

ゆっくり読んで、やっと読み終わりました。デヴィド・ホックニーの解説がとてもおもしろかったです。

絵画について盲目的に信じていたことを(いい意味で)揺さぶってくれる本でした。

有史以来、人は図像が大好きでデジタルになって世界中と繋がっても図像で遊んでいることが納得できました。

多様なテーマに沿って古今東西の絵画をデヴィド・ホックニーとマーティン・ゲイフォードが対話形式で解説していて読み易いです。

本のタイトルは「絵画」よりも「図像」としたほうが適切な感じ。

自分のどこかにこびりついていた受験デッサン原理主義のような感覚を溶かしてくれるような感じでした。

© 2026 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。