「2030年のデザイナーには、こんな知識とスキルを持ち合わせていて、こんな仕事をする。」

というのを、世界の有名デザイン会社のリーダー職の人たちにインタビューした記事だそうです。

■大学へ行け。

それもデザイン以外の学部へ行くこと。

デザイン以外の分野からデザインへ回帰するほうが良いということのようです。

15年後には現在のデザイン教育が役に立たなくなるほど、デザインに求められることが変わるのかも。

■未来はAIだ。

デザイナーの仕事はAIを最適化することになるかも。

そのためにデータとアルゴリズムの使い方を覚える必要があるそうです。

■複数のスキルを持て。

ひとつのスキルのスペシャリストではなく、2〜3個の分野に習熟していること。

いくつかの専門知識を組み合わせて使うことが望まれるようです。

■ビジネスを開発できること。

ビジネスを理解して、デザインを競争力として利用するセンスを持つこと。

組織、プロジェクト管理、マーケティングを理解して、他のチームと連携して現実世界の課題に取り組めること。

■心理学、社会学とか勉強しておくこと。

人とモノの相互関係を考えるために必要だそうです。

将来は、モノを「使う」対象としてでなく「相互関係」の対象として捉えることが求められるとのこと。

社会の変化と人の行動原理を理解して、モノやサービスのデザインをすることが求められる。

■コーディングを勉強しておくこと。少なくとも理解しておくこと。

AIが台頭する時代にはデザイナーはアルゴリズムをデザインすることになる。

自分でコードが書けなくても、少なくとも理解して、技術者と共通言語を持っているべき。

「コーディングはデザイナーに普及するツールであり、新しいアート・フォームです。」

■コミュニケーションスキルが大切。

デザイン能力だけでダメだそうです。

アイデアを説明して議論して説得する能力。

他の人との信頼関係を構築する能力が、なにより大切だそうです。

う〜ん、彼らがリーダー職だからかもだけど・・・

ちょっとデザイナーになんでもやらせようとしすぎなのでは?

このリーダーたちの未来では、AIがデザインしてるかもです。

2030年のデザインが、ビジネス・ソリューションとしての心理学や社会学の実践手法ではなく、人間を相手にした人間的な仕事であってほしいです。

くわしくはこちら >>『A Complete Guide To Getting A Design Job In 2030』

無神経で無理な注文をして、タダにしてくれと言い出す(苦笑)

とても厄介なお客さんのコメディ動画。シリーズになってるようです。

誇張していておもしろいけど、こんな人はホントにいたりする。

関わりあいになるだけ時間と労力の無駄ということのようです。

働くのはやめたほうがいい会社の徴候の10例だそうです。採用面接に行ったときによく観察しておくと良いかもです。

例えば・・・

徴候1:新人ばかりでうまく回っていない職場は、離職率の高さをうかがわせる厄介な徴候です。

徴候3:バズワードや難解なフレーズが多いのは良くありません。

その会社はあなたにどのような役割を担ってもらうか明快なアイデアがなく、同時にいくつもの役割を押し付けることを考えています。

ほかにも職場の人間関係をうかがわせる徴候などもあります。

イギリスのビジネスコンサルテイング会社が作ったそうですが、日本でも似たようなことはあるのかも(笑)

スペックワークというのは、つまりは「無料の仕事」のことだそうです。

「あなたの実力を知るために今回は無料でやってください」

「あなたの宣伝になるから今回は無料でやってください」

「アイデアが実現したらお金を払います」

というようなオファーの仕事のこと。

これをいろいろな職業のひとに持ちかけて、みんなが「ノー」という様子を記録した動画。

英語でよく解らない部分もあるけど、職業観として大切なことを言ってる気がします。

基本的にこういうオファーをする人は自身の仕事も他人の仕事も貶めているので、取り合わないのが賢明かと。

かっこいいオフィス。

創造性と活気がありそうないい雰囲気。

ペンタグラムの様子についてのレポート

http://www.itsnicethat.com/features/day-in-the-life-of-pentagram

デザイナーに求められる人間的な特性や能力についてです。

良い製品やサービスをデザインする(実現する)にはデザイナーの社会性とか共感力とか敬意とか誠実さとかが不可欠で、優れたデザイナーはそこが違うのだということらしいです。

主にプロダクトやサービスのデザイナーについてのことのようですが、いろいろな分野に当てはまりそう。

1. ビジネスについて共感できる。

一般ユーザーに対してだけでなく、ビジネス上のステークホルダーの要件にも共感できて、そのふたつの要素を整合できる。

2. オープンであり、敬意を持って関係構築ができる。

生産、管理、マーケティング、などと関係構築をして、社内の様々な立場の人と恊働できる。

それぞれの人の視点を理解して、自身のアイデアに取り込んで、ビジネス全体に相応しいアイデアにできる。

3. 利己心なく、コミュニケーションの架け橋になれる。

ビジネスの要件とユーザーの要件の両方に耳を傾けて、最適な解決策を見つける。

ちょっと出来過ぎなデザイナー像な感じもします。ジョナサン・アイヴを理想像としてるのかも・・・。

それでも、『優れたデザイナーはビジネスや製品開発を「数値ベース」から「人間中心」に変えていく努力をする。』というのは賛成です。

外国では製品やサービスのデザインはインハウスで手掛ける傾向があるらしいです。

競争力の源泉であり経営資源としてのデザインは外部に発注するには重要すぎる、ということだとか。

そういった「会社」のなかで「デザイナー」がどう活躍するか・・・ということのようです。

くわしくはこちら

http://www.fastcodesign.com/3053357/the-3-key-traits-of-an-exceptional-designer

ジェネレーションXは1961年から1981年までに生まれた世代とジェネレーションYは1975年から1989年までに生まれた世代だそうです。日本でいえば、団塊ジュニアと氷河期世代といったところでしょう。

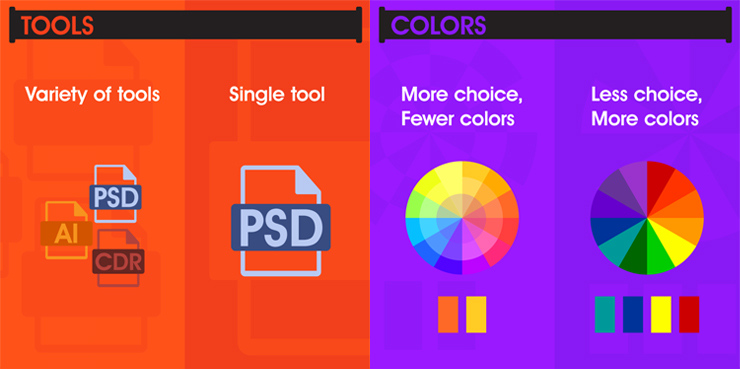

フォーマルとカジュアル、PCとMac、リアルとフラット・・・

なるほど、と頷ける部分もありますが、米国のデザイナーの話なので日本とはちょっと違うかもしれませんが、日本でもこの世代差は大きいと感じてます。

自分はX世代ですが、Y世代のデザイン手法は「W世代」や「V世代」のように思える部分もあって魅力的です。

くわしくはこちら

http://www.designmantic.com/blog/infographics/millennials-vs-baby-boomers-designers/

クライアントさんがこういうことをすると、デザイナーとの協力関係を台無しになります・・・

という例です。

世界中どこでも似てる気がします。

1. デザイナーはあなたの心を読み取れると思っている。

あなたがデザインに必要している条件を、説明してください。

2. コンテンツ(資料やテキストや画像など)を与えないままデザインさせる。

必ずしもコンテンツのすべてが必要ではありませんが、全体像を把握する必要はあります。

3. これを少しそっちに、それを少しだけこちらに移動させて・・・と指示する。

これがそこにあるのにはデザインの必要性や意味があります。

まずは、その意味をデザイナーに訊いてみるといいでしょう。

4. 最初のラフから完璧に出来上がることを期待する。

最初の案だけで判断せずに、何度かの試行錯誤をしましょう。

5. 終わった仕事の素材や資料を何度もデザイナーに提供させる。

デザイナーを人間デスクトップフォルダーとして使わないでください。

デザイナーは複数のクライアントを持っていて、あなたのファイルを保管する仕事はできません。

クライアントさん向けのグラフィックデザイナーの取扱説明書といった感じです(笑)

元記事はこちら

http://www.searchenginepeople.com/blog/15085-ruin-graphic-design.html

【1】 気取ったウザい人間になっている。

デザイナーという職種の目新しさはなくなりつつある。

たいていの人はデザインの品質だけでなく、マトモな人間と仕事がしたい。

クライアントをしくじる前に気づいた方がいい。

【2】 この10年で新しく登場した書体を使っていない。

【3】 この10年で新しく登場した書体しか使っていない。

これらの書体は組み合わせて使うべきで、新しい書体しか知らないのも、古い車体だけしか使わないのもどちらも勉強不足で怠けている、ということ。

【4】最近作ったロゴデザインには最近流行のカタチを取り入れた。

その会社のアイデンティティを確立すべきロゴデザインを他のロゴと同じようにデザインして、誰の記憶にも残らないロゴにしてしまいました。

こうなってしまう理由として考えられるのは、根気よく会社の本質を掘り下げてロゴを開発する手法を学んでいないか、それを省略してなんとなく可愛いデザインをしたか、です。

【5】ウェブナビゲーションをタブ型にした。

【6】自分の名刺に自分の顔写真を載せている。

【7】フォントにドロップシャドウまたはグラデーション(またはその両方)を加えた。

ドロップシャドウやグラデーションは間を持たせるためだけに使われていませんか?

ドロップシャドウやグラデーションの有効な使い方はあるけど、使わなくてもそのデザインは成立するはず。

【8】ウェブのテキストサイズを10pxにした。

【9】スプラッシュ・アニメーションをウェブサイトに設置した。

【10】スウォッシュがあるほうがロゴがクールになると信じてる。

【11】大文字斜体のサンセリフ書体はとてもかっこいいと信じている。

【12】自分のデザインスタイルがある。

デザイナーは問題を見つけて解決する。問題がいつも同じでないように、解決策もいつも違う。

トレンドに乗っているかどうかを心配するよりも、コミュニケーターとしての自身の職務を果たせているかを心がけるべきである・・・

ということだそうです。

元記事はこちら

https://creativemarket.com/blog/2015/07/13/12-signs-your-design-style-is-out-of-date

独立系のデザイン会社は会社として期待していたような成長を遂げていないそうで、その背景にあるのは・・・

1. デザインが企業の競争力の重要な資産になって、外注しにくくなった。

企業の機密と密接に関わるデザインが増えていることと、企業内のデザイン部門は他部門、顧客、経営者と密接に関わってデザインするようになったからだそうです。

2. 企業戦略、デザイン思考、カスタマーエクスペリエンス ・・・これら企業にとっての優先事項に、独立系のデザイン会社は必ずしも必要ではない。

デザインは戦略を実現に導くための手段である。ユーザー中心の問題解決は、外部委託しなければならないものではなくなった。

3. 広告会社はデザイン会社に追いつきつつある。

広告会社がめまぐるしく変化する世界に対応し続けようとしているのに、デザイン会社はデザインの領域に閉じこもっている。しかも広告会社は良いデザインができるようになりつつある。

4. デザイン会社は他のデザイン会社との差別化ができなくなった。

しかも、デザイン会社による個性的でユニークなアプローチは効果が上がらないと受け取られているそうです。

さらには、大企業は大規模で総合的なデザインプロジェクトのために大規模なデザイン会社と仕事がしたいようです。

これらは海外のお話ですが、日本ではどうでしょう。

デザインのプロセスがデジタルになって、デザインの成果が数値化されて、ネットの普及もあって・・・デザイン技術はオープンになってコモディティ化しているのかも。デザインは均質化して、創造性よりもコストパフォーマンスが重視されていくのかも。

デザイナーの未来は「1984」のようになるのかも(笑)

元記事はこちら

http://www.fastcodesign.com/3048192/why-are-design-firms-stagnating

© 2026 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。