ブロックチェーンを使用して画像を登録すると、所有権証明が得られて、KodakOneプラットフォーム上の著作権管理と収益化のサービスを利用できるようです。

詳しく理解できないのですが、ブロックチェーン技術の使い方として、とても良いことな気がします。

くわしくはこちら

KODAKOne >>

コミュニティを経済的に支援するシステムを企業自ら提供するのは、これからのブランディングにもなりそう。

いろんな分野でこういうことが増えるのかも。

JASRAQとかもいらなくなるのかな。

Audiの安全運転キャンペーンとしてフリーで提供されてるjsファイル。

htmlに読み込ませておくと、時速20km以上で移動している場合には「あなた、運転中ですか?」のアラートが表示されて「違います」をタップしないとそのページが表示されないそうです。

jsファイルとその働きをキャンペーンとして成立させてるのがいいです。しかも世の中の役に立ってる。

下記のサイトでは、Audiの安全技術もちゃんとアピールしてます。抜かりないです。

元記事はこちら。

これは斬新!運転中の“ながらスマホ”を強制的にやめさせるHTMLコード >>

もっと勉強しないと・・・。

月1度の頻度で執筆を続けている宮坂です。前回前々回と、外に視点を向けて執筆しているということもあるため、時間が許す限り今日は少し自分の事についても触れてみたいと思います。

大学では油彩を専攻していた事もあって、数年前から現在に至るまで、

(1)嗜好色の実践的研究

(2)クローム顔料による特殊メディウムの制作

(3)光、水面のゆらぎ、温度、湿度、香り、音が画面から沸き立つような

現象に感化される知覚を頼りにした「新感覚の油彩」を手探りで研究しています。

最近のモチーフはシャボン玉などの干渉膜や油膜、ミルククラウン等が挙げられますが、

その裏付けには幼児のような視点で日頃から制作していることが大きく関与しています。

女性は質感や色彩を好み、男性は空間認知に長けているという事を1986年の皆本二三江さんの文献や私の周りの研究者も述べており、性差があるようで、とくにモチーフに人を描く事は女性が男性の2.5倍、この傾向は美術制作を日頃からしている専門家から幼児まで、あまり変わらないという事が皆本氏によって研究されていました。[1]

現在私が気になっていることの一つに、「夢」の色彩があります。

ここでの「夢」とは人が眠っている時によくみる夢のことで、「モノクロ」という方も、「記憶していない」という方もおられるでしょうが、

私はカラーで夢を見ることが多く、そのため心地の良い夢も悪い夢も

いつにもましてリアリティが高く、起きると明確なストーリーの記憶は残っていないのに、色彩があったことだけは覚えていて、それだけでも何やら疲弊しているという状態に陥ります。

音においても幼少期に絶対音感の訓練を受けたことがありますが、ごく自然に鳴っている音が何の音階か判別がついてしまうことが、精神的な疲弊に繋がる感覚とよく似ています。

-虹は15分したらもう見向きもしない-

Einen Regenbogen, der eine Viertelstunde steht, sieht man nicht mehr an.

[2]という有名な言葉が物語るのは、その特質が第三者にとって響く事がほんの一瞬でしかないという事なのかもしれませんが、裏を返せば、虹や音、香り、風景、色彩等の

特質は一瞬だけ輝くという部分に魅力を見いだすことができるという事かもしれません。

それと同時に作り手が色彩的な作品を持続できても、そしてどんなに美しい作品の色彩構成であっても、色彩が響く、光る、活かされるということには持続性が期待できない事でもあるのでしょう。

参考文献・情報等

[1]絵が語る男女の性差-幼児から源氏物語絵巻まで-、1986年皆本二三江著

[2]「格言と反省」303番ヨハン・ゲーテ

[3]筆者による作品(ご参考まで)https://emimiyasaka27.wordpress.com/

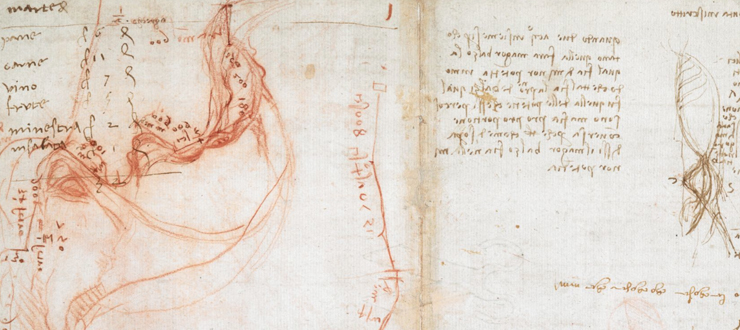

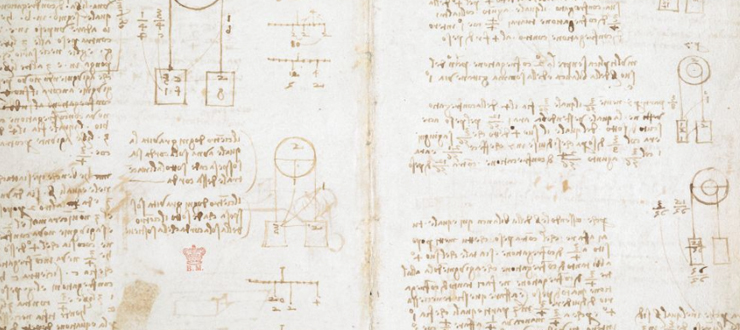

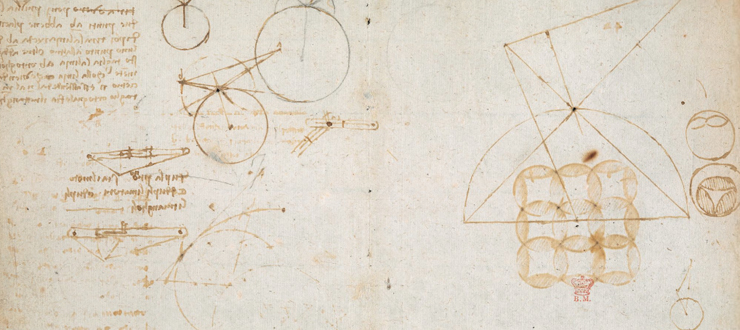

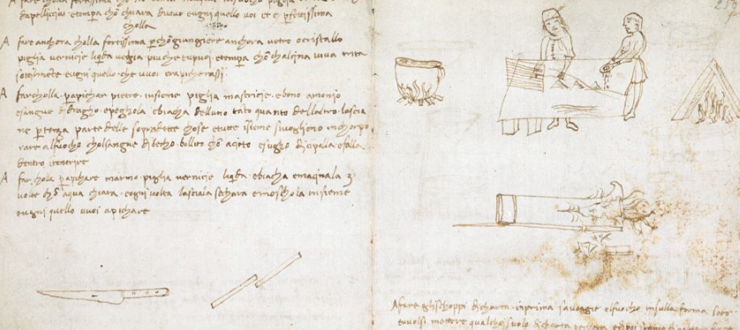

大英図書館のサイトで無料で公開中。

芸術と科学の話題から個人的なメモまで。

活き活きとしてます。

以前に東京で展示された実物を見たことがありますが、そのときも500年前のものとは思えない感じでした。

1. AI(機械学習)がなんでも解決すると期待してはいけない。

AIについては、いまのところ誇大広告も多いそうです。

必要とされていないことにAIを利用するのは、ほとんど存在しない問題に対処するための非常に強力なシステムを構築することなります。

まずはニーズがあるかを判断すること。

通常のプロジェクトと同様に調査して、ニーズを掴んで、問題を特定して、その解決方法を考える・・・といったプロセスは必要なようです。

2. AI(機械学習)が役に立つのかを評価する。

ニーズがあると判断した場合でも、そこに機械学習のソリューションが必要ない場合もある。

(どういった課題が機械学習で解決すべきで、どのくらいユーザーの役に立つのかを調べるエクセサイズの説明がありますが、「混同行列」とか難しくて解りませんでした。)

どうやら、改善を重ねながら予測と実際の差異を縮めてゆくようなプロジェクトがAIに向いてるようです。

他にも、プロトタイピング、精度と間違い、ユーザーのメンタルモデル、進化、などについて7つの項目で説明されてます。難しくて理解しきれないですが、ボンヤリとわかった気がしてきます。

くわしくはこちら >>

Human-Centered Machine Learning

Googleのプロジェクト People + AI Research Initiative (PAIR) では人とAIの関わり方についての研究に取り組むと発表がありました。

くわしくはこちら >>

https://www.blog.google/topics/machine-learning/pair-people-ai-research-initiative/

スマホに連動したスマートペンでスケッチを描いて、AIに画像認識させて、getty Images の画像検索で探して表示してくれるようです。おもしろそう。

既存のデータベースを利用した、ちょっとしたAIの上手な活用法という感じ。

スマートペンではなくてもいいような気もしますが・・・何か理由がありそう。

サイトはこちら >>

http://gettyimagespen.com/en/home

興味深いテーマに、おもしろい回答です。

ちょっとメディアアートっぽくて楽しそう。

ほかの作品も、すばらしいです。

解説もおもしろいです。

くわしくはこちら >>

http://www.yuichirock.com/bj/index.html

勝本 雄一朗さんの作品

http://www.yuichirock.com

「『そのデータは自分のものだ』と人々が気づく転換点が、いずれやってくるでしょう」

ウェブがオープンであり、かつ個人のものであることは素晴らしいことで、フェイクニュースや巨大ネット企業の影響力に対してどれほど大切なことなのか、あらためて気づかされます。

これからも性善説にもとづいた寛容なものであってほしいです。

いい記事。

http://wired.jp/2017/05/27/tim-berners-lee-inventor-web/

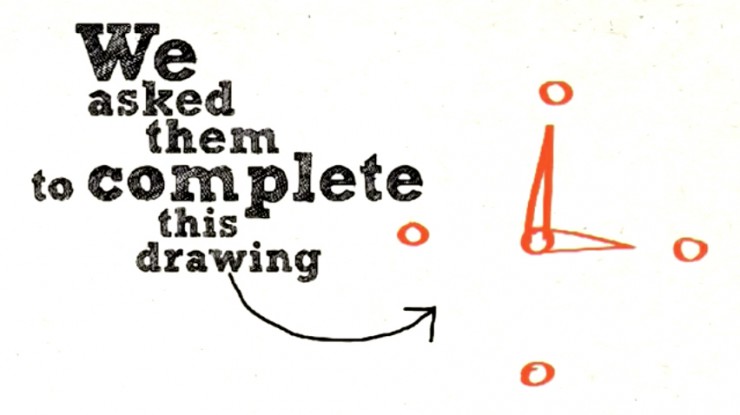

時間をかけると良いアイデアが出るのか?という問題に対しての答えになるでしょうか。

クライアントはアイデアと時間には関係はないと考えている場合が多いようで、そこで子供を使った実験映像だそうです。

10秒しかないとき、最初のアイデアをまとめるだけで、どの子供も似たようなドローイングになってます。

10分間あったら、それぞれの子供の個性が出ています。

おもしろいです。この多様性にこそ価値があるのでしょう。

個人的には、時間が短い方が良い個性を発揮する場合もあると思っています。

即興的な創作を一瞬で定着させるような方法が相応しいときもあると思ってます。

それほど目新しくはないかもしれませんが、興味深い予測です。

■新しいデザインツールの増殖

VRやARなど、新しい分野のデザインのための新しいツールが次々とするそうです。

■社会的影響への配慮

トランプが大統領になる時代にはデザイナーも自分の仕事の社会的な影響を考慮すべきだそうです。

政治、医療、公共計画、などいままでデザイナーの取り組みが少なかった分野のプロジェクトが増えるとか。

■デザイナーの創業者が増える

キャリアのあるデザイナーはリーダーとして起業家の道を模索するようになるそうです。

■デザイナーのリーダーシップ

デザイナーが大規模プロジェクトをリードするようになる。

■フリーランスデザイナーをサポートする製品やサービスが増える。

フリーランスデザイナーの需要と供給に効率的に対応するようなサービスが増えるそうです。

(これは、あまり良いことのような気がしませんが・・・)

■デスクトップへの回帰

UXはモバイルファーストからデスクトップに回帰していく。

とくにビジネスツールでこの傾向になるそうです。

■デザインとデータ

データに関するデザインの影響力の重要さが理解されるようになる。

データサイエンティストに頼らずに、デザイナー自身がデータを扱えるようなツールも登場しています。

デザインの役割は情報(データ)を解りやすく提示することだったと思いますが、これからは少し違うようです。

デザインとデータが連携することで、デザイン自体がユーザーへ価値を提供するようになるのかもしれません。

そのためにデザイナーは社会への影響を理解して、倫理観を持ち合わせて、リーダーシップを発揮できるようになるべきのようです。

そういうデザイナー像が望まれているようです。人気者でかっこよくて気まぐれなデザイナー像ではなくて。

© 2025 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。