トレド美術館で開催されていた展覧会でのジェネラティブアートについての討論会の記事です。

1961年から2025年までを俯瞰して、アートの歴史においてジェネラティブアートがどのように位置づけられるのかについての興味深い討論です。

ジェネラティブアートについての一般的な誤解についても触れられています。

日本でも大きな美術館でこういった取り組みが行われることを期待します。

ジェネラティブアートのコンセプトは20世紀初頭まで遡れると思いますが、デジタルデバイス、ネット、コード、が一般化した21世紀に新たに生まれたアートフォームでもあると思います。

NFTアートの盛大なパーティが終わって、現代を反映した表現手法(メディウム)によるアートになっていく気がしています。

コード、認知、AI、ソーシャル、環境、など多岐に渡るテーマに不思議と一貫性が感じられる展示でした。

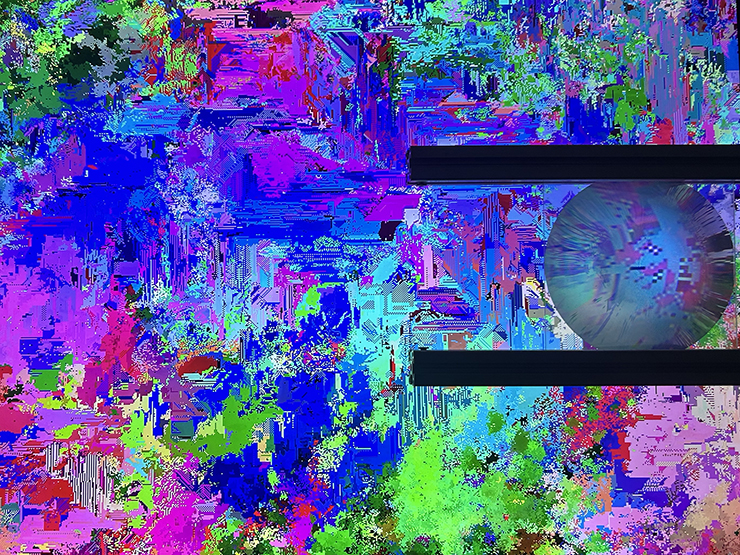

AIのハルシネーションと人間のドラッグ体験を並べたような作品や、AIがもたらす平均化をアーキタイプに見立てる作品など、どれもおもしろかったです。

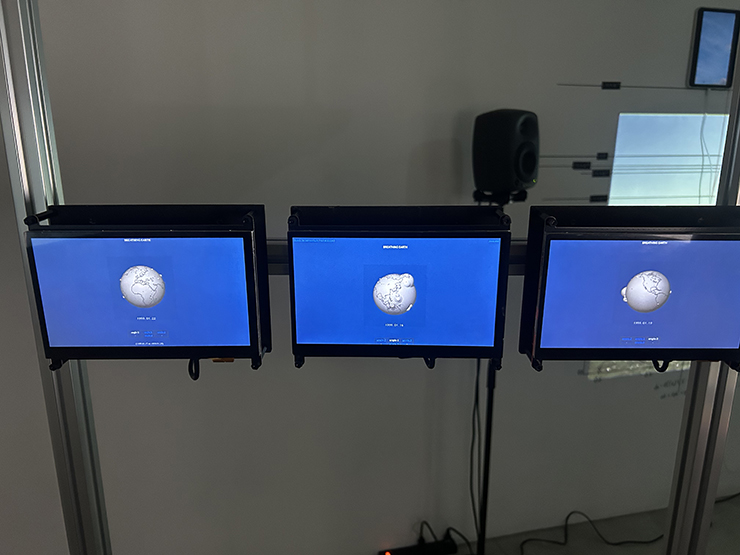

懐かしかったのが1996年の「センソリウム」の作品。

まだウェブがマイナーなものだった頃で、その当時は衝撃的だったのを覚えています。

ウェブサイトの作品解説もありがたいです。

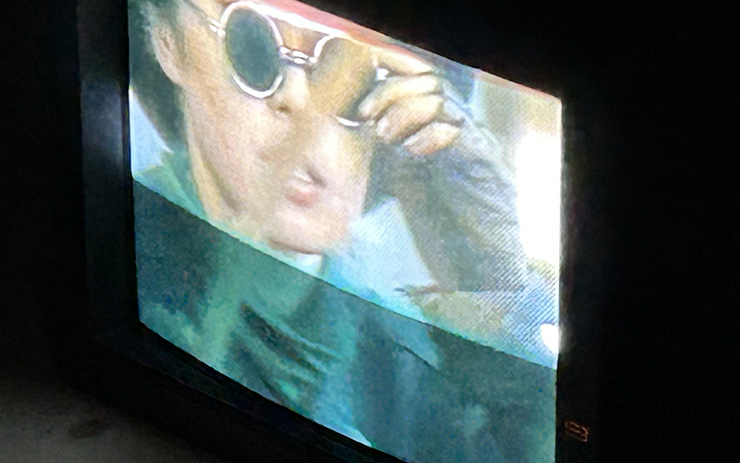

80年代後半から活躍した三上晴子の回顧展。

会場の√K ContemporaryのB1の展示は昭和の終わり頃の雰囲気があってよかったです。

鉄、都市、身体、パンク、ノイズ、といった暴力的な雰囲気を伴う三上晴子の作品と、ゆかりのあるアーティストの穏やかで理知的な作品の対比が鮮明でした。

時代の違いだけでなく、アートとアーティストがどのように見られるようになったのか、という違いのようでもありました。

トロントを拠点とするアーティスト Mitchell F. Chan の作品です。

ゼラチン状の立方体をコントロールして、村人を食べまくって、架空の仮想通貨「ビービーコイン」を獲得するゲームです。

これは、ゲームから物語へ徐々に変容していく寓話的なアート作品です。

プレイヤーとして始めたゲームは単なる傍観者として終わります。

KevinBuist さんが書いた紹介記事「Flipping Coins」が秀逸です。

私たちはゲームをプレイできるが、与えられる主体性はほとんど幻想に過ぎない。

中毒性のあるインターフェース、そしてアテンションエコノミーに翻弄されて、遠く離れた場所にいる経済支配者たちによって貧しい農村コミュニティが搾取される構造が描かれています。

下記のURLからゲームをプレイできます。

バブル、低迷、テロ、インターネット・・・といった時代の流れの中の「日本の」現代美術を振り返る展示でした。

懐かしい作品に会えました。見逃して忘れていた作品もあって楽しかったです。

昭和を通して描かれてきた大きくて普遍的な物語から、個人的な小さな物語に移行していったことがわかる展示でした。

そのテーマも2010年以降のSNSの台頭で霧散していったような気がしました。

遊び心がある作品の楽しい展示でしたが「数十年後に意味ある文脈に位置づけられるのか?」という気もしました。

そういう行く末のなさも「日本の現代美術」なのかも。

NFTアートのバブルが終わって、ここ数年のデジタルアートはおもしろくなってきたと思います。

そこにはキュレーションによる功績も大きいです。

多様なデジタルアートとアーティストをキュレーションするスタジオについてのForbsの記事です。

数十年に一度の大きな変化を目の当たりにしているような感じがしています。

以下は抜粋です

「絶え間なくイメージが生み出され、複製される時代において、文化的関連性はどのように生まれるのでしょうか?現在発展しつつある傾向を精査し、時代をはるかに先取りするアーティストにスポットライトを当て、過去の前衛的な探求と並べて文脈化しようとする者は誰でしょうか?新奇なものから革新性を選別しようとする者は誰でしょうか? キュレーターのスタジオに入ります。」

「キュレーター・スタジオには、大規模な機関にはなかなか真似できない、ある種の機敏さとアーティストとの親密さがあります。私たちはアーティストの活動が進化していく中で共に歩み、作品が形作られる段階からキュレーションの枠組みを提供することができます。私たちは実験的な要素が歓迎される空間を創り出すと同時に、トレンドの平坦化効果に抵抗し、若いアーティストが単に一時的に『浮上』するのではなく、彼らが積極的に形成しているより大きな対話の中に根ざしていくよう努めています。」

「制度的な文脈の中で、その即時性と開放性を守ることがいかに重要か。人々は単に受容的であるだけでなく、それを渇望しています。私はこのモデルをさらに発展させていくことに興奮しています。ノマド的な形式、持続的な集会、あるいは多層的なコミッションなど、どのような形式であっても、リスク、創発、そして関係性を重視したキュレーション体験を創造し続けたいと思っています。」

NFTはデジタルアートの在り方を変えたと思います。

バブルが弾けたあとも、変化したデジタルアートは、ホワイトキューブの外に広がり、展示という枠組みからも離れていくのかも。

The Role Of Curatorial Studios In The Digital Art Ecosystem >>

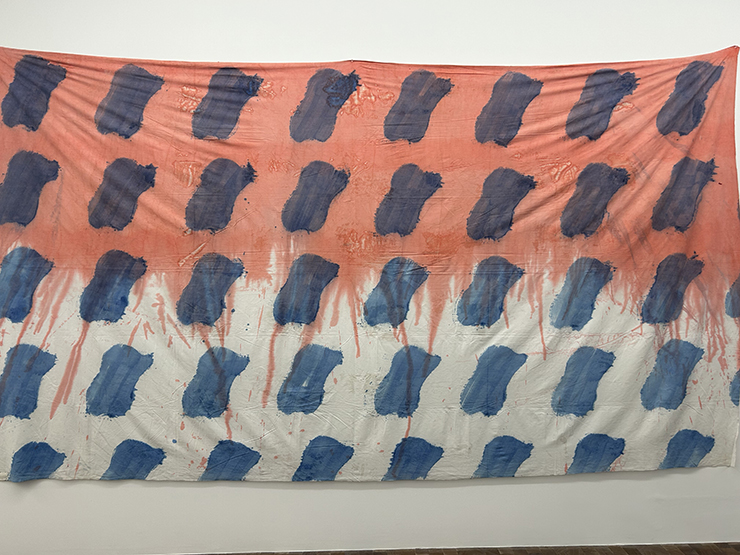

1970年代のフランスの前衛的な芸術運動で、90年代に世界各地で回顧展もあったそうです。

フランスの現代美術ギャラリーのCeysson & Bénétière(セイソン&ベネティエール)が東京・銀座にをオープン。そのオープニング展で作品が展示されています。

言葉の意味は「支持体/表面」で、「絵画の構造を解体する」というコンセプトです。

支持体としてのフレームと表面としてのキャンバスや顔料が解体されたモノとして展示されています。

コンセプトがどのように解釈されて、どのように展開されて、どのように作品として成立しているかを考えて見ると、とても楽しい展示です。

同じフランス語の「タブロー」の意味から広げて考えると、壁画から始まる絵画の歴史全体と繋がるコンセプトになるのかも。

個人的に昔からお気に入りのコンセプトで、21世紀の現在に置き換えてもメッセージ性を持ち得る気がします。

プロジェクションマッピングなどが洞窟壁画や教会の天井画で、このブラウザで見る物がタブローだったら、データ、コード、演算、表示などに解体され得るのかも。

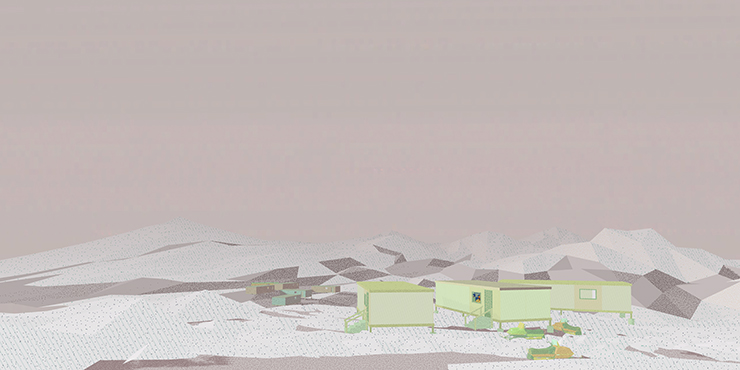

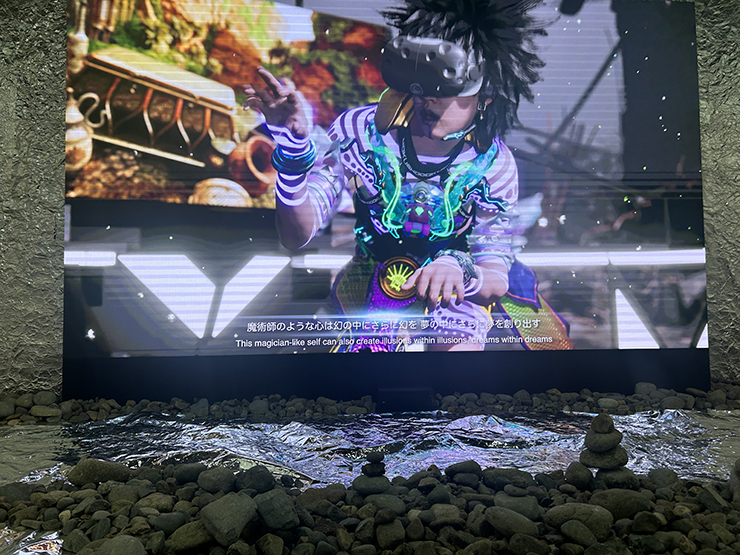

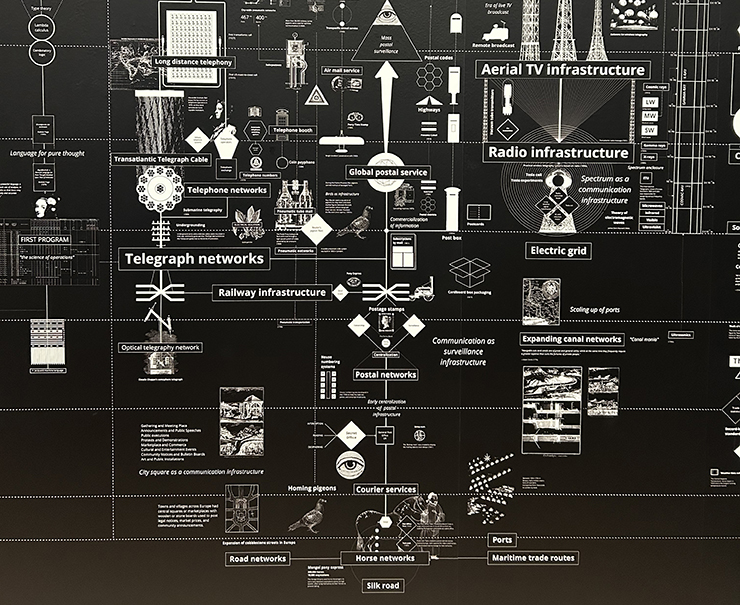

1990年代に描かれたディストピアっぽくて、架空で未完の歴史物語のような感じでした。

ギラギラしたビジュアルが投影されたモニターを通り抜けた後の、最後のインフォグラフィックのパネル展示が圧巻でした。

2025年の私たちはデジタルな媒体とコードに囲まれて暮らしています。それでもデジタルなアート作品ではバーチャルな世界であることが前提になるのか?

プレイヤーとして何かに変身してダンジョンを歩き回る没入感が必要なのか? ゲームにしなくちゃダメなのか? なぜ現実ではないのか?

などなど、いろいろ考えさせられる展示でした。

東京駅近に新しく建ったビルの会場は素晴らしかったです。

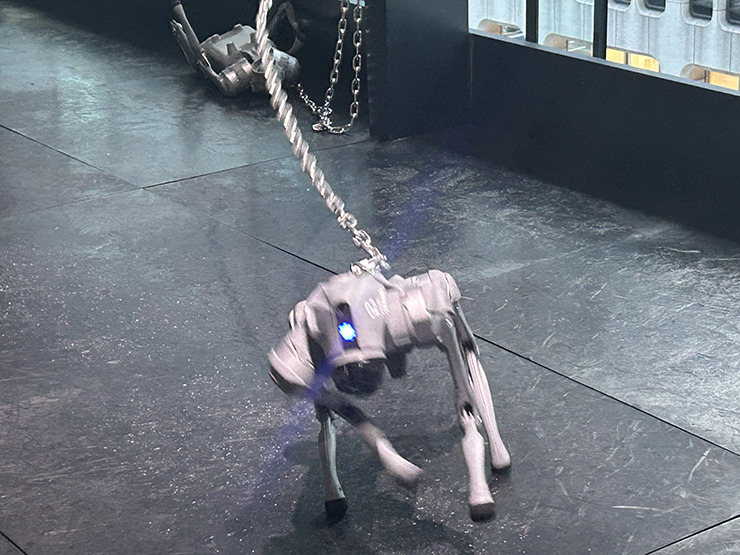

展示の最後の「鎖に繋がれた犬のダイナミクス」が「オーバーヒートによりダウン中」となっていたところが見れらのはラッキーでした。

その姿こそが、作品コンセプトにあった「ロボットが<生きた他者>に見える」に相応しい感じでした。

どの作品も技術的なクオリティが高くて楽しいものでしたが、作品のコンセプトとしては玉石混合な印象でした。

それぞれの作品の横に「選んでやった」「支援してやった」といった印象のコメントに各作家がお礼を書き添えたようなパネルがあるのは、来場者から見ると作家が惨めに見えるかも。

ずっと昔に同じ東京駅周辺でロートレックの展示を見ました。

当時は10代だったのでわかりませんでしたが、ロートレックのタッチはどの作品でも一目瞭然であり、時代の雰囲気を象徴していたのがわかります。

ある時代、場所、カルチャーがひとつのタッチで記憶されるのは、コマーシャルなイラストレーターとして、これほど光栄なことはないと思います。

手で描かれたタッチが時代を超えていくのは素晴らしいです。

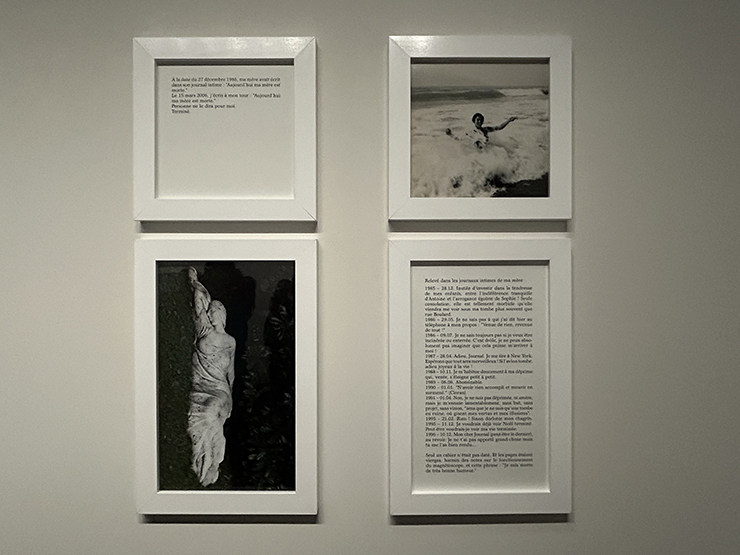

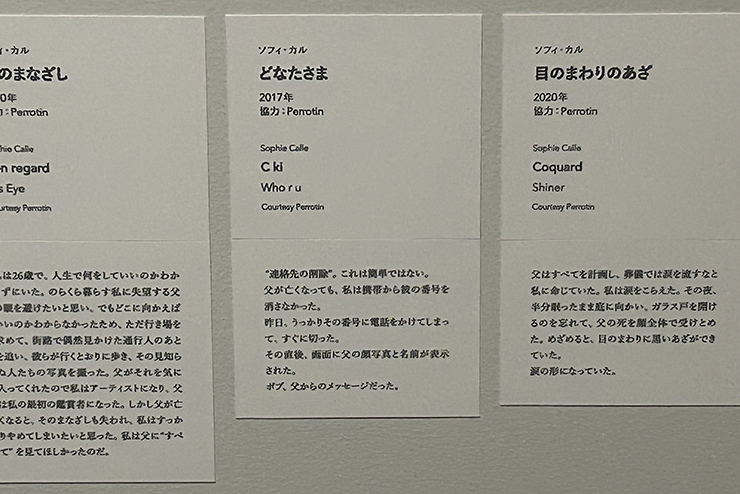

一方でソフィ・カルは作品に添えられたテキストがガイドになって楽しませてくれます。

認知や視覚に関するコンセプトを写真や映像で展示していて、実像と虚像、生と死、などのテーマが身近な事柄から切り出されいる感じです。

そのセンスは率直で軽妙で、親しみがありました。

なぜこの二人なのかは最後までよくわかりませんでしたが、おもしろい展示でした。

© 2026 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。