という質問に、OpenAIのサム・アルトマンが答えています。

以下は抜粋した日本語訳です。

仕事によって違うと思います。AIによって完全に消え去ってしまう仕事もあるでしょう。しかし、ほとんどの仕事は新しいツールの登場で生産性が格段に上がり、より質の高い仕事ができるようになると思います。ウェブサイトの見栄えをよくする仕事はこれからも存在するでしょう。しかし、ウェブサイトの見栄えに対しての期待は格段に高くなるでしょう。

より良いウェブサイトが望まれて、より多くのウェブサイトが望まれて、より多くの需要があるかもしれません。また(制作上の無駄を?)削減できることもあると思います。

今までにない仕事も登場するでしょう。カスタマーサポートのような仕事はAIが最初から最後までやってくれるようになると思います。

グラフィックデザインにもそうような例があります。(グラフィックデザインにおける)「テイスト」は依然として非常に重要です。

グラフィックデザインは、紙とペンの時代からコンピューターのツールが登場して、より多くのことがより良くできるようになりましたが、それでも世界には優れたグラフィックデザイナーがまだたくさん必要でした。

(AIによる)新しいツールが登場したことでグラフィックデザイナーのワークフローが変わることは間違いありません。一部の人が報酬を得ていた仕事も、今後は支払われなくなるでしょう。

しかし、私の考えでは、これからもウェブサイトを(グラフィックデザインとして)美しく見せるような仕事は存在するでしょう。

これまでも、そういう仕事をしている人たちの中には大きな報酬を得ている人もいます。爆発的にウェブサイトが増えたことはグラフィックデザインの需要を高めたのかもしれません。

新しく登場した仕事としては「プロンプトエンジニア」があります。そんな仕事を想像することも難しかったでしょう。

(新しい仕事が生まれると最初は嘲笑されます。プロンプトエンジニアを多くの人は真剣に受け止めていません。これからプロンプトエンジニアを仕事にすることでステイタスを失うことはないと感じさせる方法はありますか?・・・という質問に対して)

私は若い頃にコンピュータープログラミングを学びたいと思っていましたが、周囲の大人からは”ホビージョブ”ではなく医者か弁護士のように本物の仕事に就くように言われました。

彼らが理解していない何かを、私は理解していると思っていました。

そして、物事がどうなるかについて、自分自身の信念を持つように強く勧めています。

歴史的に価値があったり、高い地位の仕事でなかったりするからといっても、将来もそうだというわけではありません。これは技術進歩のようなものです。

仕事と技術進歩についての、バランスの取れたいい話のように思います。

個人的にも90年代に、グラフィックデザインのワークフローがアナログからデジタルに変わる過程を体験しましたが、アナログな仕事がデジタルに置き換わったときに、新しいツールができたと認識したデザイナーよりも、新しいメディアが登場したと捉えたデザイナーの方が機会と報酬に恵まれたような気がします。

また、技術進歩で仕事が変化していくときには、新しい分野の人たちと出会う機会を大切にするのが良いかもしれません。

ニューヨークのメトロポリタン交通局(MTA)によると、視覚的に大胆でユーザーセンタード・デザインになっているそうです。

マッシモ・ヴィネッリの1972年の路線図に近いアプローチになっています。

ヴィネッリの1972年のミニマルなデザインの路線図には不満も寄せられ、物議を醸したそうです。

1978年には、MTAの地下鉄路線図委員会の委員長だったジョン・タウラナクやヴィネッリ本人が登壇した公開討論が行われ、ここでタウラナクのアプローチが勝利し、曲がりくねった路線と地理的に正確な描写のスパゲッティ版の路線図になりました。

新しい路線図は、ヴィネッリのミニマルなシンプルさと、タウラナクの地理的アプローチをミックスさせたそうです。

MTA会長兼CEOのヤンノ・リーバーは「デザイン志向の乗客はこの新しい地図でヴィネッリをより多く目にするかもしれないが、本当のスーパーファンはタウラナクの地図で確立された色を認識するでしょう。」と言っています。

詳しくは下記のリンク先の記事でどうぞ

New York City’s new subway map is designed to help you not get lost >>

https://www.fastcompany.com/91310736/new-york-city-new-subway-map-vignelli

【関連記事】

1978年、ニューヨークの地下鉄路線図をめぐる討論会。

https://designers-union.com/blog/archives/10191

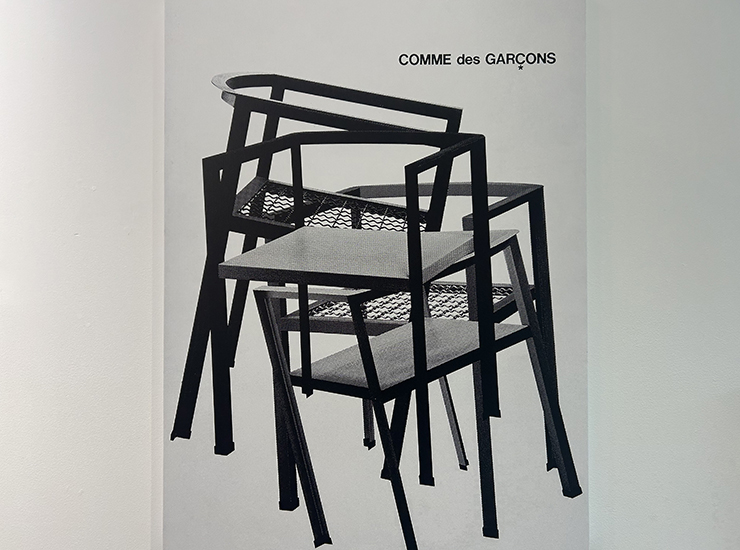

かっこいいです。

発売予定の作品集から本人のセレクションによる展示だそうです。

ファッション写真とグラフィックの黄金時代だと思います。

不可解さや哲学や態度のようなものがあるビジュアルデザインは反抗的で魅力的です。

理解できない範囲に魅力を感じさせるのはブランディングとしても正しい気がします。

とにかくかっこいいです。

わかりやすく視覚化するだけがデザインではなさそう。

映画に登場するミュージシャンが豪華です。

日本での映画公開に合わせて『ヒプノシス全作品集 コンパクト版』という本も復刻されたそうです。

記念のイベントが1日限定で開催されたそうです。

ヒプノシスのレコードジャケットをリアルタイムで体験した世代ではありませんが、その冒険と挑戦と時代精神を尊敬しています。

復刻された本からは、デジタル化以前のグラフィックデザインの自由な豊かさが伝わってきます。

信じられないくらいのハードワークだったこともわかります。

それぞれのデザイナーの作品を見つけることができて、見てるだけで楽しいです。

グラフィックデザインのトレンドとしてもおもしろいです。

商業的な要件を満たそうというだけではなく、見る人を楽しませようというのが伝わってきます。

同業者から好かれるのがわかります。

Hotlist 2025: the 25 most popular graphic designers, as voted for by their peers >>

Pentagramはブランディングとデザインにおいて世界で最も有名な会社で、ポーラ・シェアは世界的に著名なグラフィックデザイナーです。

米国政府の戦略目標を文書化し国民が理解できるようにするためのプロジェクト「performance.gov」のウェブサイトをデザインするにあたって、MidjourneyとChatGPTを使ったことを堂々と表明しています。さらに、ポーラ・シェアはインタビューでAIの利用を肯定的に話しています。

「辞書にあるデザインの定義は「計画」です。これは自立したイラストレーターの仕事ではないという事実に基づいて計画を立てました。隔週で1500個のアイコンを描きたい人がいれば、そうすればいいのです。私たちは、手に入る最高のツールを使って、自分たちのアイデアを実現します。」ポーラ・シェア

これに対してSNSでは「恥を知るべきだ」「デザインではない」「政府はアーティストからの盗品を悪用した」という厳しい意見が見られます。

動画によれば、手描きイラストの要素から膨大なバリエーションのアイコンを制作するためにMidjourneyを利用したようですが、それほどの数の候補から適切に選び取るのは人間では不可能だと思います。「そのアイコンが何を示しているのか」という点で曖昧さや不安定さがあるようにも感じます。

また、文書のサマリーにChatGPTを使っているようですが「国民が理解できるようにする」というこのプロジェクトの根幹に関わる問題がありそうな気もします。

先鋭的であり続けるために間違いを犯すことを恐れないのは、デザイン会社として望まれる姿勢です。一方で、間違いであることがわかったら、それを正すこともデザインだと思います。

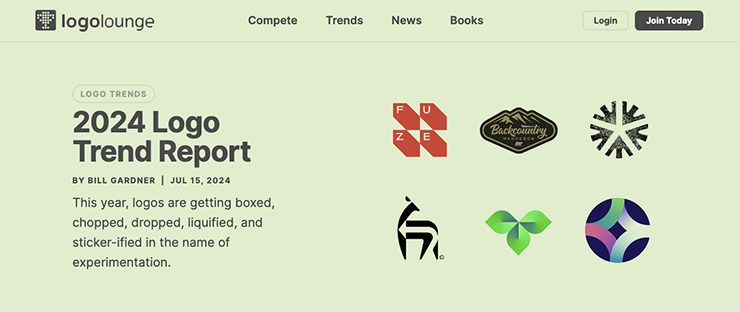

現在のロゴデザインを取り巻く状況をうまく説明してくれています。

ブランド認知の変化に伴って、デザイナーが受け入れて、順応する必要があり、さらには、利用できることがあるかもしれません。

ロゴのトレンドとして下記のトピックを紹介しています。

・フラットボックス

・コーナーチョップ

・楕円

・ピクセルドロップ

・ベルボトム

・リキッドブリッジ

・ミックススティックス

・スマイリー

・ステッカー

・中心点

・ポインタ

・バランスアクト

・パッセージ

・レーダースキャン

・ノヴァスター

これらについて具体的な造形要素を例にして、ブランドのストーリーをどのように伝えているのかを紹介しています。

以下はいくつか引用です。

「デザイナーが方向性を探しているのは、伝統的なロゴの概念が近年劇的に変化したためです。かつては視覚的なブランドの中心的存在だったロゴが、今ではグラフィック ファミリーの他の要素に後れを取ることも珍しくありません。たとえば、近年ではロゴよりもワードマークのほうが独創的な視覚的実験が多く見られるようになりました。企業によっては、自社のアイデンティティを定義するために別のマークを持つことに価値を感じていないところもあります。名前が読めるのに、なぜロゴが必要なのでしょうか。」

「しばしば、 ロゴ自体は、パターン、テクスチャ、アニメーション、色など、ロゴを取り巻くコンテキストに比べると二次的なものです。背景のノイズの方が、マーク自体よりも識別しやすくなります。関連するグラフィックが、ユーザーがブランドをより早く識別するのに役立つことは理解していますが、同時に、それは私たちが受け入れなければならない現実でもあります。結局のところ、私たちの目的はクライアントの目的であり、共鳴と忠誠心を獲得するために代替の視覚的要素が重要であれば、それはそれで構いません。」

「多くのブランドが主にオンラインで展開しているため、今では多くのロゴが完全に RGB になっています。これらの要素がポスターや T シャツに印刷されることはありません。デザイナーはテクノロジーを極限まで押し進めており、それがうまく機能するのは、それが消費者の認識と期待になっているからです。」

「変化を先導するデザイナーは、パレードの楽団リーダーのようなものです。デザイナーはほんの数歩先を行くだけで十分です。デザイナーがあまり前に出すぎると楽団から見えなくなり、どこへ行けばよいか分からなくなってしまうからです。・・・すでに存在するものの重力を受け入れて、その周りを回ってください。」

「トレンドは一時的な流行ではなく、時間の経過とともに進化し、変化する軌跡です。これらのアイデアを使用して、デザイン感覚を広げながら、独自のデザインを次のレベルに押し上げ、軌跡を次の反復へと進めてください。」

読み物とし面白いですし、ロゴデザインをする前に読んでおきたい記事です。

From smileys to stickers: LogoLounge launches its 2024 trend report >>

マンチェスター出身でサッカー狂でも有名なミュージシャンのノエル・ギャラガーの手書き文字のようです。

子どもっぽくて下手な字が、ロックミュージシャンらしい感じ。

サッカーファンやデザイナーから大いに嘲笑されていますが、そういうところもノエル・ギャラガーらしくて、話題作りにはいい企画。

一方で、タイポグラフィを嘲笑するものだという指摘もあります。

Comic Sans に似ているというのは、Comic Sansに失礼だそうです。

「Comic Sans は、その無邪気な魅力の下には、 1994年に Vince Connare によってオリジナル フォームで作成された、信じられないほどよく考え抜かれて描かれた書体が隠れています。・・・しかし、多くの場合、このフォントは不適切に使用されています。」

「私が調子の狂ったギターをかき鳴らしたら、ノエルは私のギター演奏の腕前に驚いてしまうだろう。これは、一見単純なアートやデザインをじっと見つめる人々の『私にもできたはず』の好例です。」

「書体デザイナーの技術力と長年の経験が社会でどれほど理解され、評価されていないのかという疑問が湧いてくる。」

Noel Gallagher’s football font makes a mockery of typography, claims design lecturer >>

CITY LAUNCH CLUB FONT FOR 2024/25 SEASON, DESIGNED BY NOEL GALLAGHER >>

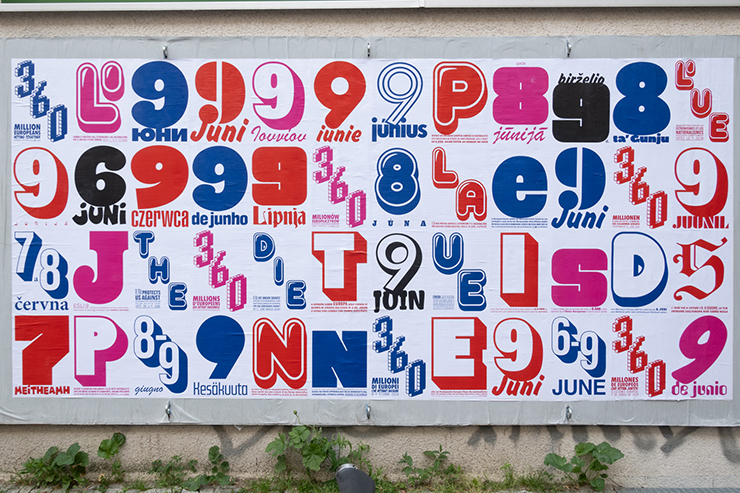

東京も都知事選がありますが、EUの欧州議会も6月6日から9日にかけて選挙が行われるそうです。

投票への関心を高め、投票を促すために、ヴォルフガング・ティルマンスは、アートディレクターのスコット・キングと共同で、ポスターやTシャツのデザインとしてダウンロードできるグラフィックを制作したそうです。

「今日、EUの歴史上かつてないほど、ヨーロッパ・プロジェクトを解体しようとする勢力、ヨーロッパ諸国を民族主義的な単位に分裂させようとする勢力が拡大している。このようなことを許してはならない。」

スコット・キングはAllen Ruppersbergを参考にしたグラフィックを提案しましたが、ヴォルフガング・ティルマンスにボツにされたそうです。

別案として、ほとんどのデザイナーが無視するような「醜い」愛されない、安い、あるいは無料のフォントをたくさん使ったグラフィックを見せたそうです。

「これらの巨大で奇妙に見える文字が街頭のポスターとして現れたら素晴らしいだろうということでした。」

ヴォルフガングは、この 「軽さ」言葉の遊び、大胆さが気に入ったそうです。

グラフィックはこちらからダウンロードできます。

https://votetogether.eu/en/blog/

ヴォルフガング・ティルマンスはイギリスでのEU国民投票に向けた作品を発表したことがあったそうです。

These anti-Brexit posters show just what we lose by leaving the EU >>

Scott King designs EU Elections campaign for Wolfgang Tillmans >>

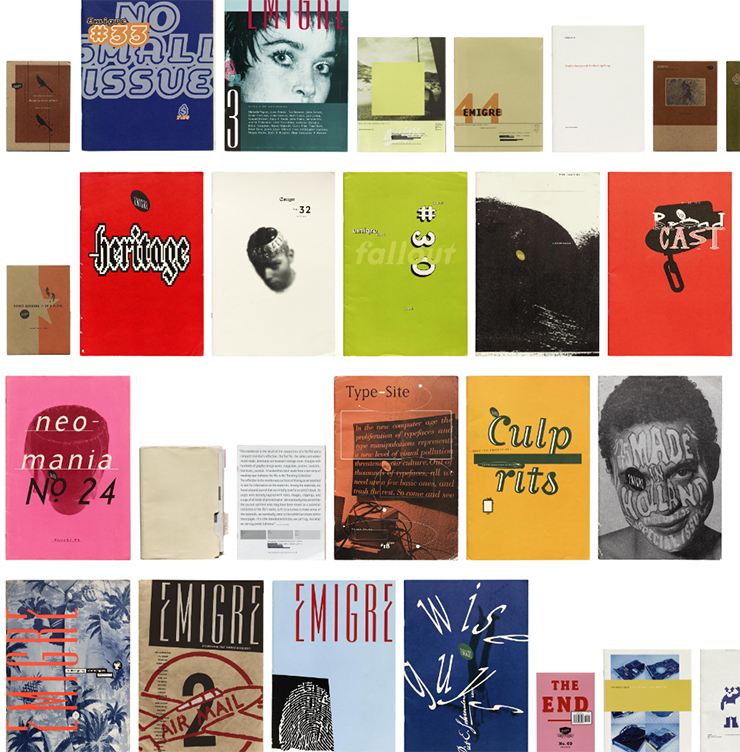

独立系の書体メーカー「エミグレ」によって発行されていた、実験的で先鋭的なタイポグラフィ誌です。

1984年から2005年の間の全号の全ページが登録不要で閲覧できるそうです。

それまでのアナログからデジタルな制作環境に移行していった90年代の雰囲気が伝わってきます。

クリエイティブの可能性を信じて時代の変化に参加しようとしていた当時のデザイナーにとって、大きな刺激になったと思います。

© 2025 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。