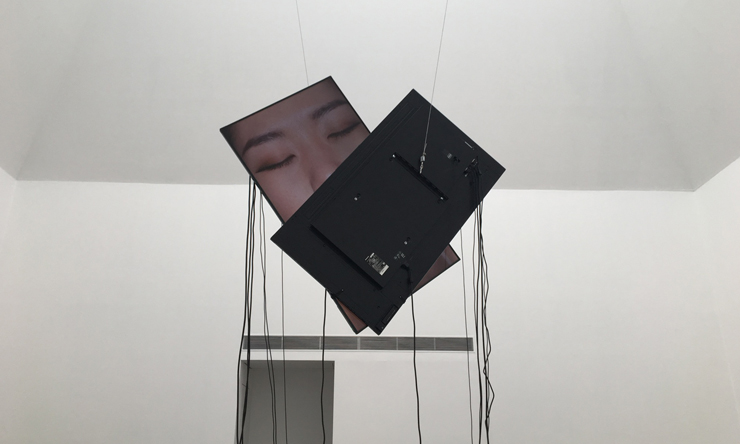

ロンドンのアーティスト ANNA RIDLER の「Mosaic Virus 」という作品。美しいだけでなく、知性と批判と物語があって、とてもおもしろい作品。

昔のオランダで起こった最古の金融バブル「チューリップ・バブル」と現代のビットコイン・バブルをAIで引き合わせています。

1万本のチューリップの画像をデータセットとしてAIに学習させたそうです。

チューリップは「モザイク・ウイルス」によってその色や形を変えるそうです。チューリップ・バブルもそうやって始まったようです。

作品では2017年の7月〜12月のビットコインの価格変動をチューリップの色や形を変える「ウイルス」としています。

作者はオランダ絵画史を引用して「21世紀のオランダ静物画」と紹介してるようです。

作者である ANNA RIDLER のサイトにはこの作品の動画があります。

くわしくはこちら

This AI dreams in tulips >>

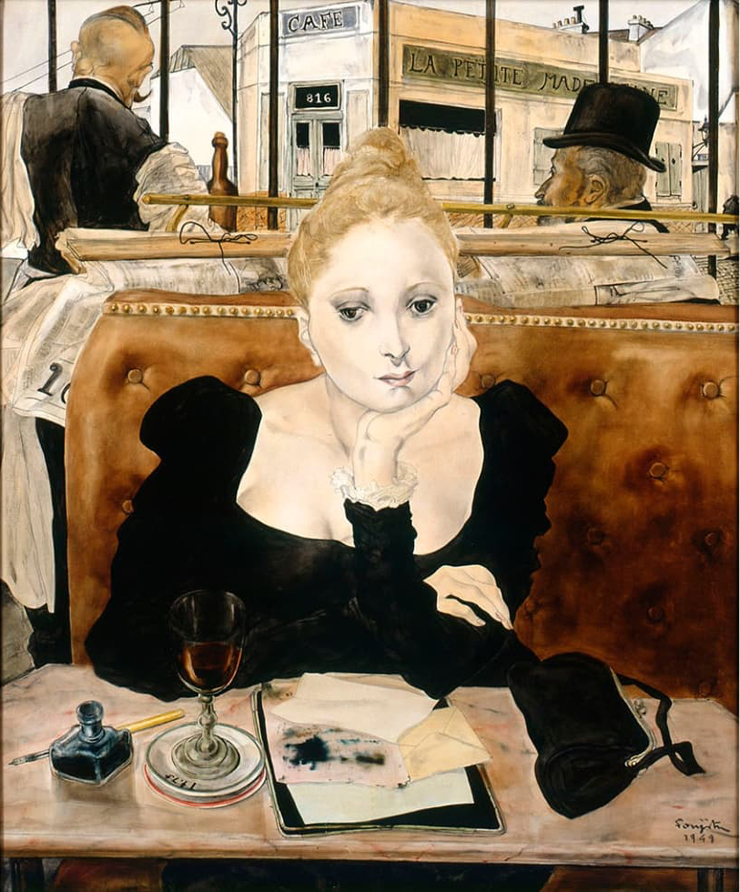

「カフェ」の絵を見てくて猛暑のなか行ってみました。

とにかく描線が美しく質感の描写がすばらしかったです。

初めて見ましたが、中南米での水彩画がとても良かったです。

学生時代から晩年まで時代ごとの展示構成で、藤田の人生を見る展示でした。

生涯にわたって、ほとんどブランクなく描き続けたこと。

時代ごとに作風を変えて生き抜いてきたこと。すごいことだと思います。

動乱の時代に作品を描いて生きてゆくことのしたたかさを見た気がしました。

強烈な作家性というよりも、コマーシャルな仕事にも情熱を傾ける器用な人だったのかも・・・という印象でした。

没後50年 藤田嗣治展

Foujita: A Retrospective ― Commemorating the 50th Anniversary of his Death >>

切断された家の作品の他はほとんど何も知らないまま見に行きました。

1970年代だからなのか、ちょっとパンクな感じもしました。(これは誤解かも)

想像していたよりも瑞々しい感覚に思えて楽しかったです。

扱っている問題、

それに対するアプローチと作品のコンセプト、

最終的な作品自体、

これらの繋がりが明快に感じられて解りやすかったです。

当時のアートのトレンドをうまく取り込んでいたようにも思えました。

作品の過程をちゃんと記録してそこから派生した作品があるのもよかったです。

オリンピックを控えている東京においても、こういったアプローチの作品を誰かが計画していて、オリンピック終了後に発表されたりするのかな。

Lonneke Gordijn と Ralph Nauta によって2007年に設立されて、最新テクノロジーを駆使した詩的なイメージのインスタレーション、彫刻、映像を発表しているそうです。

この『CODED NATURE』という展示、なかなか素晴らしいようです。

人、自然、テクノロジー、現実と仮想 などのテーマを、工芸的な手業と素材とテクノロジーで作品にしているようです。

会場全体にプロジェクターで投影するような展示ではなく、こういう展示を日本でも見たいです。

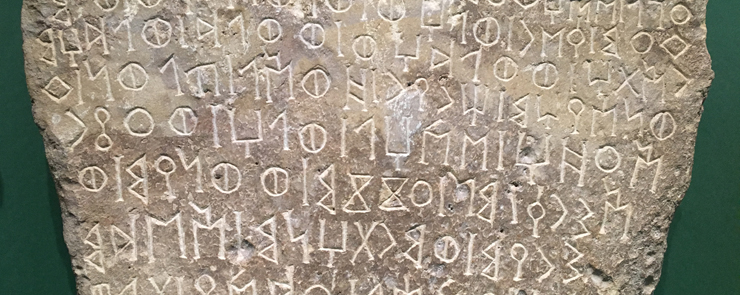

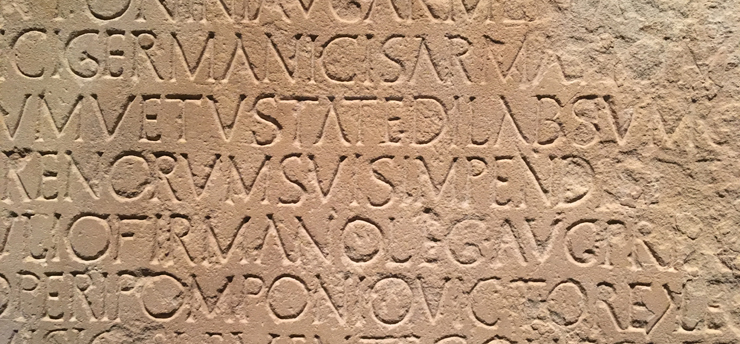

まったく誤解かもしれませんが、タイポグラフィの起源のようなものを見た気がしました。

文字を石に刻むときに端が余計に欠けないようにする工夫からセリフなどの要素が誕生したと何かで読んだ気がしますが、本当にそうかもと思えました。

イスラム文化ということもあるのでしょうが、交易が盛んだったのにローマの影響以外では「写実」というものが発達しなかったようなのが興味深いです。西洋美術の「キアロスクーロ」がない感じ。

乾いた砂漠の日差しの下ではすべてがハイコントラストなのでしょうか。

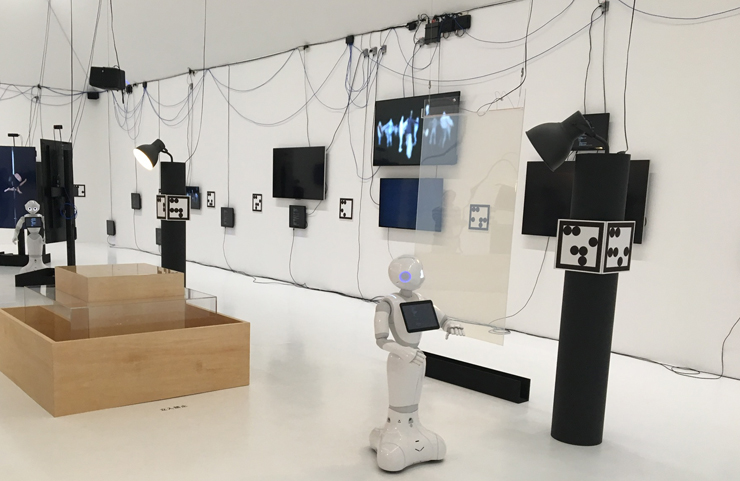

ほのぼのとしたディストピアという感じで、どこか90年代的な印象でした。

最近のfacebookで起きていることや、Googleの寡占状態などはもっと速く大量で不可視なディストピアなのかもしれない気もしましたが、アートとしてのこの展示は楽しかったです。

メディアアートのようなテクノロジーに熟達したアーティストによる作品ではテクノロジーを積極的に受け入れて賛美する傾向があるのかも。文脈にもよりますが、テクノロジーを批判する作品があることは健全な気もしました。

ビットコインとブロックチェーンのもたらす社会変革についての作品は、10年後にもう一度見たらどんな印象になってるか楽しみです。

あまりよく知らなかったけど、おもしろかったです。

博物学的な観察で、小さな花を城館の壁に大きく描くというのは、20世紀初頭では画期的なテーマだったかも。

城館の大食堂を覆う壁画を依頼したドムシー男爵はいいセンス。

謎めいてファンタジックで心地よく、ちょっとサイケデリックな印象。

なぜかサイ・トゥオンブリーを思い出す感じ。

月一で執筆している宮坂ネオンです。今回は色覚について話したいと思います。

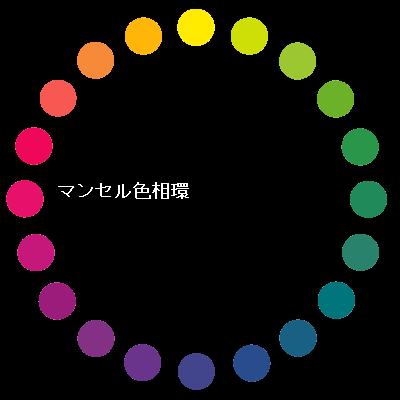

下記はマンセル色相環です。

下の色彩は一般的な見え方であっても、見えて当たり前の色彩、波長ではないかもしれません。

日本人の第1型と2型と合わせて色覚異常が発現される割合は、男性に5%、女性に0.2%と言われているそうです。[1*]

[1*]の眼科講座によると1型の人は赤を感じにくく、2型は緑を灰色に感じやすいようです。

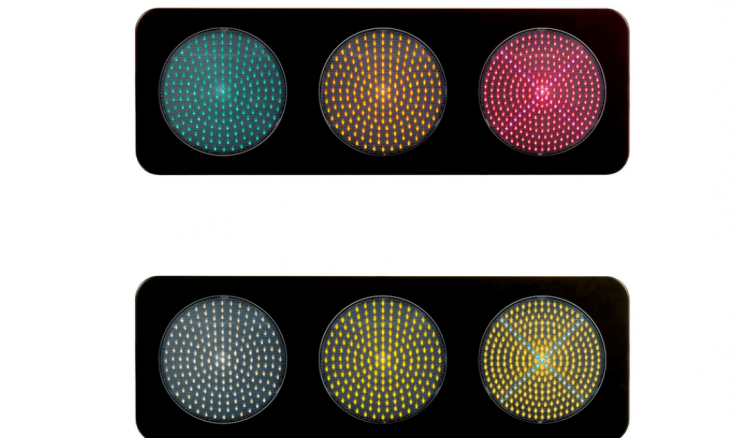

それでは我々が普段見ざるを得ないような「信号」は一体どのように視認しているのでしょう。色覚異常が因果した死亡事故はデータがあまり見られないものの、とあるクリニックの患者さん2237人のうち、152例の死因が交通事故によるもので、そのうちの

6.8%が色覚異常を疑われる人の事故であったというデータが残されています。

[2*]

色覚異常の方のための専用の信号が必要ということではないかと思い調べていると、どうやら2011年に色覚異常者に優しいデザインの信号機がグッドデザイン賞を受賞していたようです。[3*]

絵に関してはどうでしょうか。

遡る事30年以上前、彫刻家として知られている高村光太郎氏は、「緑の太陽」という芸術論を残しています。以下抜粋。[4*]

僕は芸術界の絶対の自由フライハイトを求めている。従って、芸術家の PERSOENLICHKEIT(人格)に無限の権威を認めようとするのである。あらゆる意味において、芸術家を唯一箇の人間として考えたいのである。その PERSOENLICHKEIT を出発点としてその作品を SCHAETZEN(評価)したいのである。PERSOENLICHKEIT そのものはそのままに研究もし鑑賞もして、あまり多くの擬議を入れたくないのである。僕が青いと思ってるものを人が赤だと見れば、その人が赤だと思うことを基本として、その人がそれを赤として如何に取扱っているかを SCHAETZEN したいのである。その人がそれを赤と見る事については、僕は更に苦情を言いたくないのである。むしろ、自分と異なった自然の観かたのあるのを ANGENEHME UEBERFALL(快い驚き)として、如何ほどまでにその人が自然の核心を窺い得たか、如何ほどまでにその人の GEFUEHL(感覚、感情)が充実しているか、の方を考えて見たいのである。

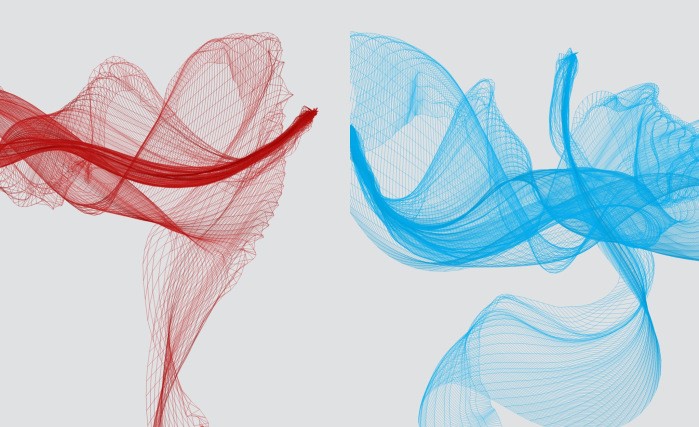

普段自分が当たり前に見ている、あるいは見えている景色が

人それぞれに見ている色が違う、使う色が違うだけで、絵一つにしても

第三者に理解されないというきらいがあるようです。たとえばそれは表現と再現の、再現性を求められる場合の美術大学のデッサンなどの実技においては、

一体どういうことなのでしょう。

参考データ

[1*]

滋賀医科大学 眼科講座より 年数、執筆者不明

http://www.shiga-med.ac.jp/~hqophth/farbe/idenn.html

[2*]

交通事故と色覚異常の因果関係より 年数不明、cb49氏

http://www.geocities.jp/ishiharatheo/jiko.html

[3*]

GOOD DESIGN AWARD 2011

道路信号機 [色覚異常者に優しいユニバーサルデザインLED信号灯]

http://www.g-mark.org/award/describe/37952

[4*]高村光太郎 緑の太陽

底本:「日本の名随筆7 色」作品社

1983(昭和58)年5月25日第1刷発行

1999(平成11)年2月25日第20刷発行

底本の親本:「美について」筑摩書房

1967(昭和42)年10月発行

入力:門田裕志

校正:仙酔ゑびす

2006年11月20日作成

青空文庫作成ファイル

https://www.aozora.gr.jp/cards/001168/files/46507_25640.html

ご無沙汰しております。月1で執筆しているMiyasaka Neonです。今回のテーマは私の周りの芸術家を星と硝子になぞらえた狙いがあります。来月は自身の展示が長野であり、

展示制作の激しい渦に雁字搦めにされる前に、少し忘れないでいたいことがあります。

テクノロジーが芸術作品に介在されるような時代性および、デジタルかつナラティブな表現の発露が泡のように沸き立っては出現と消失を連鎖させながらも、その中で大きな変化をせず定位置に存在しつづける星のような芸術家がいます。あるいは触れてしまったら割れてしまうような硝子のように繊細な芸術家がいることを、忘れないようここに思い出してみたいと思います。

以前知人に借りた作家の作品集に「制作は落としてきた想いの1つ1つを拾い上げるような事」と言及された警策の一節がありました。この言葉はいずれ私の記憶から消えることのない光や、あたたかい優しい膜となって光ったのです。

彼らのような芸術家が精神を鋭利な鉛筆のように削って制作してきたものは、思わず感嘆してしまうほど精彩に富んだ作品だと誰もが思うであろう作品でした。

全ての人が同じ境地境遇から作品を生み出したり、何かを述べているわけではないと思いながらも、その誠実な制作への姿勢は、誰かが拾い上げなければ一生、闇の中にいただろうと思うと同時に、私の中では放っておけなかった生命の留まる作品でした。

人1人の生んだ作品があらゆる記憶や感覚、および素材への知をベースに作られるものであることが事実であれば、自分一人で産まれてこられないような出来事を芸術論にさえ感じてしまうことは否定できません。

私が今20代なのですが、私が年を取った時、当然ながら彼らはもうこの世にいないでしょう。そして、自分もまたいつか消えてしまう存在です。

見える芸術がある裏側で、見られない作家が泣いているのかもしれません。

Miyasaka Neonです。今日は「声帯模写」について描いてみたいと思います。私が生まれるかなり前から声帯模写で有名な江戸家猫八さんという方がいたようです。

江戸家猫八さんとは、動物の鳴きまねを声帯模写する物真似師の名称で、2代目を除いて初代の直系で芸が受け継がれているとのことです。[1*]

初代は慶應4年~昭和7年までご健在だったそう。[2*]

現代でも声を扱った音楽家はいるようです。私が知る限りではハチスノイトさんが気になり、六本木のライブに行きました。声がとても美しく、また種類が多い事を記憶しています。

声や音は不思議です。目をつむると風景や風景画を見ているような気がします。よく言われる、貝殻に耳を傾けると海の音がするという名説も、実際のところは海の音ではなく、自分の血流や、蝸牛の中の液体の音という説があるようですが、

最初に貝を耳に当てた人が、実際に波の音に包まれるような感覚に陥ったのでしょうか。

視えてくるような音楽を作る音楽家がいるのであれば、

聞こえてくるような絵画を創造する画家がいてもおかしくない中、

どちらも共感覚があるのではないかと睨むところです。

[参考情報]

[1]江戸家猫八 wiki

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E5%AE%B6%E7%8C%AB%E5%85%AB

[2]江戸家猫八(初代)wiki

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E5%AE%B6%E7%8C%AB%E5%85%AB_(%E5%88%9D%E4%BB%A3)

© 2025 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。