今年一番の期待の展示。展示全体に一貫したテーマが感じられて見応えありました。

最初の学生時代に油絵をやめるところから、制作技術と作品の意味について考えさせられるものがありました。

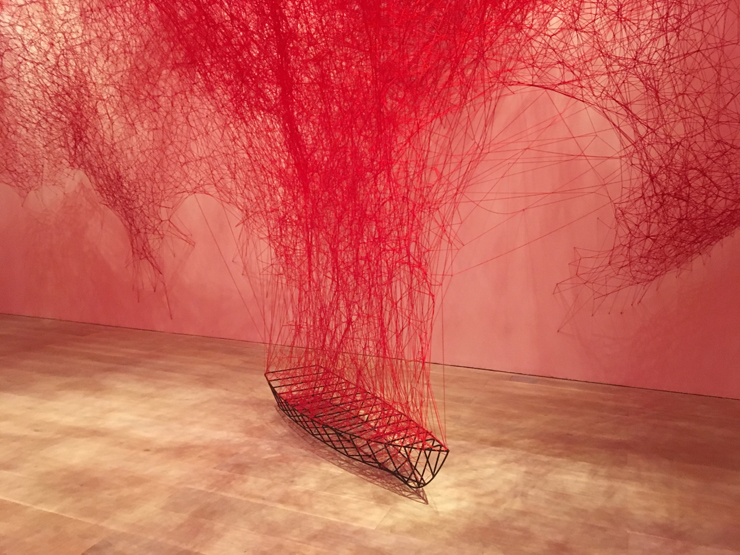

広い空間を濃密に満たしている感じのインスタレーションは圧巻。

体験型のエンターテイメントという感じでした。

個人的にはドローイングも良かったです。

夏休みに相応しい展示でした。

「現代アートと巨匠たちのセッション」とタイトルにありますが、見応えあるのは現代アートのほうでした。

展示の趣旨も明快で作品が活き活きと見えました。

セレスト・ブルシエ=ムジュノの皿がぶつかり響く音、オリヴァー・ビアの音響、森の中のスーザン・フィリップス。

都内では味わえない静かさの中だからこその展示でした。

ポーラ美術館、初めて行きましたが、いいところでした。

写真をベースにした油彩の作品。以前から好きな作家さんでした。

展示されていた作品は個人蔵が多くて、本当の意味で売れている作家さんなのでしょう。

美術館での展示は10年ぶりだそうです。

15年以上前に大きめの一軒家のギャラリーで伊庭靖子の展示を見たことを覚えています。

ソファとテーブルのある豪華な居間の壁に「untitled」というシリーズ作品が展示されていて、紅茶をいただきながら作品を眺めることができました。

あたたかく日常的な空間の中で作品を見る、とてもいい展示でした。

そんな展示の記憶のせいか、作品が個人に売れていることがよくわかる気がします。

今回の展示もそうですが、作品が文脈に正しく展示されることについて適切な判断がなされている感じがしました。

「作品」が売れるようにするには、そういう感覚が大切なのかも。

日本での過去最大規模の回顧展だそうで、見応え充分でした。

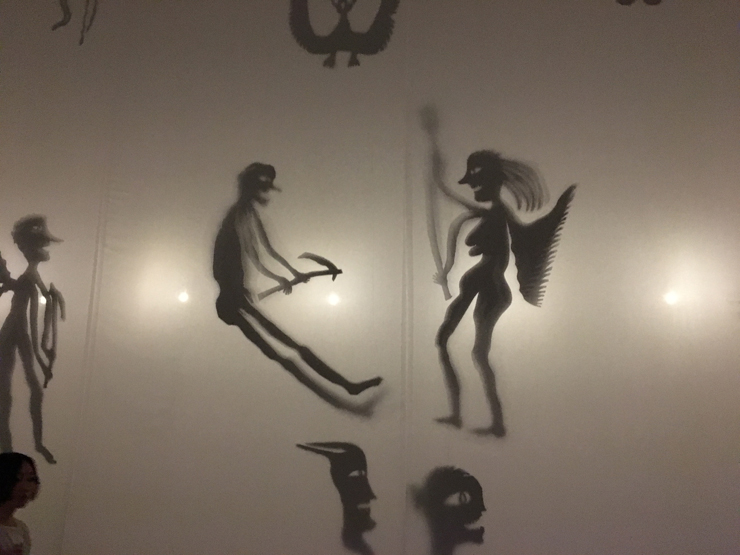

「時間」「痕跡」「記憶」「儚さ」といったテーマを伴う社会性の強い展示でした。

全体に「死」のテーマがありグロテスクでもありますが、詩的でポップな要素も見てとれる感じでした。

たぶん、ずっと昔にボルタンスキーの展示を見て、それも「死」をテーマにした作品だった記憶があります。その作品のなかで「死」がフィクションのように演出されている印象があって、当時は個人的にとても嫌悪感があった記憶があります。

今回はそういった嫌悪感が一切なく、とても楽しい展示でした。

自分の感覚が変わったのか、たまたま当時はそう感じただけか、、もしかしたら全部記憶違いかも。

そういう不思議な感じが展示作品とシンクロするような、奇妙な感覚で楽しかったです。

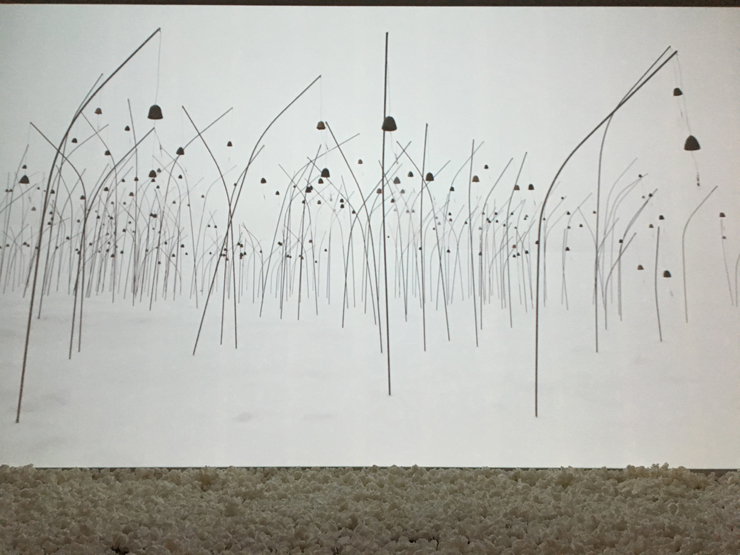

世界が滅びたあとの荒野とか宇宙の果てとかで催される野点という感じ。

デヴィッド・ボウイの Space Oditty が聴きたくなりました。

外人が勘違いした茶道ではなく、キチンとした解釈を感じる作品でした。

ナイキとのコラボなどもあってか会場にはオシャレな若者が多かったです。

DIY感いっぱいの作品ですが、なぜかちょっとラグジュアリーな雰囲気があります。

かっこいいです。

というドキュメンタリー映画。

冒頭のM16ライフルのアクションをダンスに落とし込もうとするシーンは、美しくもありショッキングでもあります。

英語がよくわかりませんが、現実のなかの身体としてのダンスと、踊る各自の心の問題には関連があって、それは強力なテーマになるということのようです。

戦争のための訓練として刷り込まれた動作、普通の日常の動作、ダンス、それぞれが作用しあって心の問題に向かおうとしている印象。怖いけど感動的でした。

Can Dance Heal the Ravages of War? Square’s New Short Film Tells One Vet’s Story >>

最終日に見てきました。

ポーラによる若手芸術家の在外研修助成の成果発表ということで、川久保ジョイ、池ケ谷陸、木村恒介、柳井信乃 の展示でした。小さな展示でしたが、かっこいい作品でした。

デジタルになって若い作家の作品は洗練されてスタイリッシュになったと感じています。

それはそれで楽しいのですが、尖った表現をする若い作家がほのぼのとした作品を作り始めたときが、いい時期にさしかかったときだとも思ってます。

ホックニーが福田平八郎の影響を受けていたのは知りませんでしたが、展示をみると共通点を感じます。うまく説明できませんが、対象を見てどう捉えてどう画面に定着させるかのアプローチにどこか共通点がある感じ。

アート用語に詳しい人だったら何かいい呼び名を知ってるのかも。

それほど点数は多くありませんでしたが、だれか詳しい人に話を聞きながらじっくり見たくなる、いい展示でした。

ギャラリーがある GINZA SIX という新しい商業施設にも初めて行きました。

吹き抜けにあった塩田千春の巨大なインスタレーション『6つの船』が圧巻でした。

二人のカラリストの出会い An Encounter of Two Colorists | THE CLUB

デイヴィッド・ホックニー|福田平八郎

おもしろい記事です。よくまとめてくれて感謝です。

ジェネレイティブ・アートの概念が20世紀のアートのテーマに根差していることは、なんとなく解っていましたが、こうして説明されるとあらためて納得です。

ジェネレイティブ・アート鑑賞のためのガイドとしてもよい記事だと思います。

そして21世紀になって、デジタルとネットはすっかり身近になりました。

制作の敷居がずっと低くなったジェネレイティブ・アートの作品の価値が、これからさらに増すことはないかもしれませんが、はじめてデッサンの勉強を始めたときのような、あたらしい知識と技能を手探りするようなおもしろさがあります。

身に付くまで時間が掛かりそうですが、自由自在に使えたらとても楽しそうです。

「美術は虚構のライセンスだけではないことを人々にも知ってもらいたい。審美的なプラクティスは非常に有用かもしれませんが、私たちが建築家、映画制作者、アーティストとしての非常に基本的なツールやテクニックを使ってできることがあります。私たちのノートパソコンに搭載されているソフトウェアは、国家と政府の嘘を突き詰める非常に強力なツールになる可能性があります。」

とても力強いステートメントです。

フォレンジック・アーキテクチャーの作品(調査?)の「RAFAH: BLACK FRIDAY」は昨年東京でも展示していたようですが残念ながら見逃しました。

データ、テクノロジー、コミュニティ、ジャーナリズム、などなど現代のアートやデザインの重要なテーマを扱ってるようです。

もうこれからは美的センスや制作技術よりもデータを扱うリテラシーとか倫理観のほうが必須なのかも。

FORENSIC ARCHITECTURE | Tate >>

こちらの記事による紹介がとてもおもしろいです。

2018 ターナー賞 展示 | Forensic Architecture >>

© 2025 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。