中国のアーティスト Cao Shu さんの作品。

絵画スタイルの正しい解釈なのかどうかわかりませんが、よくこんなに描き分けられるものです。

どうして絵画はこれほど多様なのか・・・と考えるのも、またおもしろいところ。

元記事はこちら

One Minute Art History: A Hand-Drawn Animation in Myriad Historical Art Styles >>

月に一度執筆している、Miyasaka Neonです。

本当に美しいものを作るのは引き算をして作品を作る事という概念、それは孤高とも言えるでしょうか。引き算とは、作品に肉付けしてしまうような面白さ、発想、可愛さなどを極力

マイナスしていく精神力を指しているのですが、数年前の展覧会の情報で、個人的に引き算だと感じた作家に関連するフライヤーを2枚挙げてみようと思います。

(1)中谷宇吉郎さんの雪の研究

1900年に生まれ1962年に生涯の幕を閉じた物理学者で、

世界で初となる人工雪の制作に成功した研究者。「雪」に精通していた事の一つとして

「雪は天から送られた手紙」という言葉を残しています。石川県に中谷さんの科学館もあり、娘にあたる方は中谷芙二子さん。彼女は霧の芸術家として知られていて

今年の3月4日まで銀座エルメスフォーラムで展示をしているようです。

(2)竹岡雄二さんの台座

1946年生まれの現代美術家。台座の作品で知られています。

作品を展示する作品の方ではなく、作品を置く事に使うような

台座に焦点をあて、展示しているようです。京都市立芸大、彫刻科を経て

ブレーメン大学教授。

彼らが引き算かどうか、本当の所は分からないけれど、引き算が得意な芸術家とサスティナブルであることに関わりはなくとも、美しさの源泉はストイックな精神力にあるのではと目を光らせています。

こうしたら面白い、ああしたら良いかもしれない、発想という足し算に埋め尽くされる、簡単にできる事とは真逆で、あれもこれも発想通り、理想通りではなかったから、企んだ複雑な邪念、概念、面白さ、可愛さ、肉付けされる要素をなるべく引いて、たった一つ残った、たった1つの風景は、作り手に何かを問いかけいるのではないでしょうか。

追伸

いつも拙い長文を拝読くださり、管理人さん、見てくださっている方に感謝申し上げます。

ありがとうございます。

参考情報

[1]各Wikipedia

[2]中谷宇吉郎、雪の科学館

[3]銀座エルメス

[4]ワコウワークスオブアート

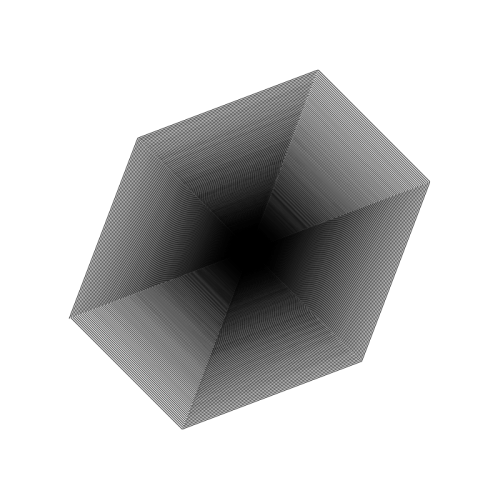

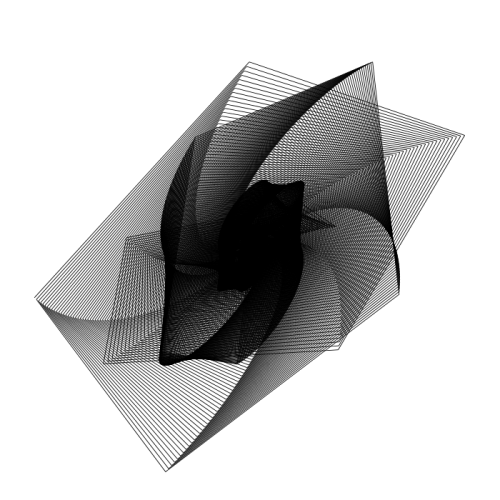

Harmonograph(ハーモノグラフ)という言葉を目にしたことはあるだろうか。19世紀ヨーロッパで流行したという説があるこちらのアートワークは、2つの振動の調和を視覚化可能にする装置である。

(1)振り子を机に取り付けて描画するパターン

(2)ターンテーブルに交差型のアームを取り付けて、その先にペンを取り付けるパターン

(3)Javaで描画するパターン

(4)木製の専用キットを組み立てて描画するパターン

等々に分かれるが、2000年代の日本ではICCで《ハーモノグラフ 音の視覚化,19世紀の科学エンターテインメント》 [2006/2010]

“Harmonograph Visualization of Musical Intervals, Entertainment in the 19th Century”

という展示が開かれていた。

Javaで描画できるサイトで記憶に新しいのはHarmonograph.jsだろう。

著書ではアンソニー・アシュトン著「ハーモノグラフ: 和音が織りなす美しい図像 (アルケミスト双書) 」に詳しく書かれていて、執筆者の私も時折目を通す。

全く似ているものではSpirograph(スピログラフ)、リサジュー図形が顕著だが、

とくにスピログラフにおいては紙と鉛筆の他にも回転する鏡とレーザーでも制作できる。

日本では珍しいものであるが、海外では動画サイトでの既出率の高さ見ると分かるように珍しくないものになりつつある。

何に役に立つわけでもないツールのようにも思えるが、美しい図像は等身大の自分の生まれるずっと前からあった。「突拍子もなく生まれるもの」というのは、ただ1つの人間のアイデアを除いては考えられないような気さえする。

【参考文献・情報】

・アンソニー・アシュトン著「 ハーモノグラフ: 和音が織りなす美しい図像 (アルケミスト双書) 」

・ICCのアーカイブ《ハーモノグラフ 音の視覚化,19世紀の科学エンターテインメント》 [2006/2010]

“Harmonograph Visualization of Musical Intervals, Entertainment in the 19th Century”

(http://www.ntticc.or.jp/ja/archive/works/harmonograph-visualization-of-musical-intervals-entertainment-in-the-19th-century/)

・Harmonograph.js

(http://harmonograph.penguinlab.jp/)

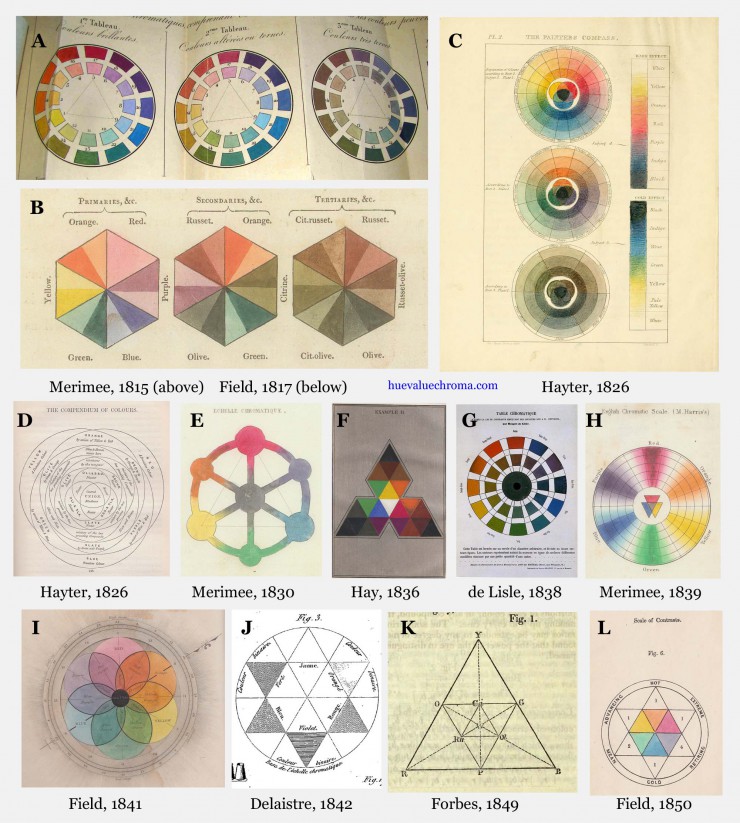

色彩論の入門書では、今や当たり前のようにニュートンやデカルト、ゲーテが話に上がる。

ゲーテはニュートンの光学に異論を唱えつつ、ゲーテ本人も色彩における研究や観察を行っていたものの、彼の同時代の研究者には殆ど相手にされなかったことで知られている。そのゲーテも20世紀に入り再び評価されることになるやいなや、現象学派にはあたらない心理学者からも、その業績を「色彩心理学」の先駆的研究と評価されることになったとされている。

(1*)

画像(2*)

添付画像は美術的にも参考になる色相環図である。

ここ数日、表現のメタファーの研究から少しばかり距離をおいて、色彩の仮説について考えている。現代社会には自然の特有な色の他にも人工物の色彩(街の広告看板など)などと、色がありすぎるような気もするが、もし色彩に満ち溢れた世界が一瞬にして漂白されたら、一体どういった心理状態に陥るだろうということを考えてみる。昔、2004年に製作されたアメリカ映画でメジャーな「Day after tomorrow」というパニック映画があった。ストーリーはご存知の方も多いかもしれないけれど、世界中で雹や、竜巻、スーパーフリーズなどの異常気象が起こって氷河期に突入するという内容だった。(3*)そこで私がストーリーというよりも真っ先に気になったのは色彩だった。断片的かつ脆弱な記憶ではあるのだが、氷河期に突入した朝の風景は、白く凍てついた海がアメリカの都心のビル群を覆っていた。私が今例にあげた物語最後の風景は、なにやらベクシンスキーの1枚の絵画のように美しかったが、物語性を加味していたこともあってか、鳥肌が立つような恐怖を感じた。

世界が氷河期によって機能しなくなる時だけではなく、人間の生涯が最期を迎えた後も、

瞼の裏に残された風景は、あのように空虚な白い漂白された風景なのだろうか。

たとえば毎日が雪の日で空虚で白い漂白された風景が数年、数十年と続いていったら、人は多色に囲まれて生きているという概念を忘れてしまうだろうか。

余談だが、

ホイットリー・ストリーバーとアート・ベルの共著「The Coming Global Superstorm」(1999年)はまだ見ていないが、興味深い。

[参考文献、画像、情報等]

(1*)知覚の哲学 ―ラジオ講演1948年― モーリス・メルロ=ポンティ、第3章知覚的世界の探索―感知される事物―158ページ9行目

(2*)参考画像http://www.huevaluechroma.com/072.phpより

(3*)デイ・アフター・トゥモロー、wikipedia

こちらのページにある プロフィールの作品解説が秀逸だったので見てきました。

アルベルト・ヨナタン「TERRENE」2017年10月7日(土)-11月5日(日) >>

こういうテーマのこういう作品のわりと多くが感傷的、懐古主義的、空想的なイメージがあるのですが、今回の展示作品はそういうのがないのが良かったです。

やや呪術的なイメージも魅力的で、丁寧に手を動かして制作した正直な作品という感じでした。

民芸と呼応しそうなイメージかも。

ほんとにひさしぶりに銀座で展示を見た。

Patrick Tresset というロンドンのアーティストの作品。

Pix2pix という画像生成AIを利用してるそうです。

Patrick Tresset さんの「ETUDES HUMAINES」というロボットでポートレートを描く作品の展示で得られた3500人の21000枚のドローイングをPix2pixに学習させたということでしょうか。

AIを使ってポートレートを描くというプロセスを逆転させてます。すばらしいアイデア。

Patrick Tresset さんの作品を日本でも展示してほしいです。

Pix2pix についてはこちら。

できそうなことはだいたいできる画像生成AI、pix2pixの汎用性に驚く >>

https://wirelesswire.jp/2017/01/58467/

Patrick Tresset さんのサイト>>

http://patricktresset.com/new/

いい展示だった。たのしかったです。

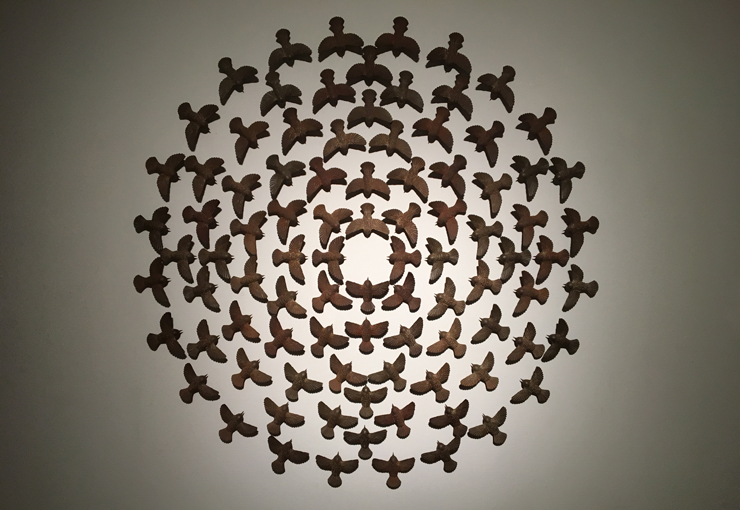

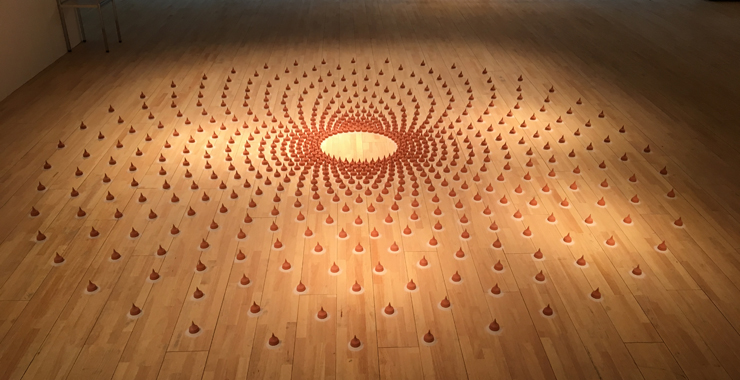

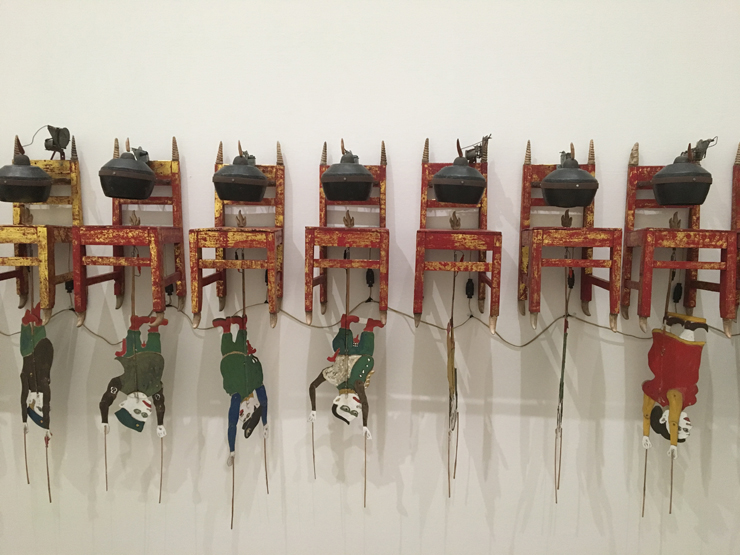

お盆に見るのに良い感じでした。

そういうふうにキュレーションされていたからかもしれないけど、東南アジアの歴史・文化と現代アートがきちんと繋がって成立してる感じが良かった。

日本のアートはこのように成立してはいないことに、少しガッカリする感じがありました。

そういえば、森美術館との連動企画らしいですが森美術館はまだ見てないです。

アーティストの Lucy Sparrow さんの作品

マンハッタンに期間限定のようですが 8till late という実在のお店を構えて展示したそうです。

ひとつひとつの商品はとても手間が掛かってそう。

コンビニとハンドメイドの取り合わせが21世紀のポップなのかも。

フェルトでできた商品はサイトから購入できるようです。

Lucy Sparrow さんのサイト >>

http://www.sewyoursoul.co.uk

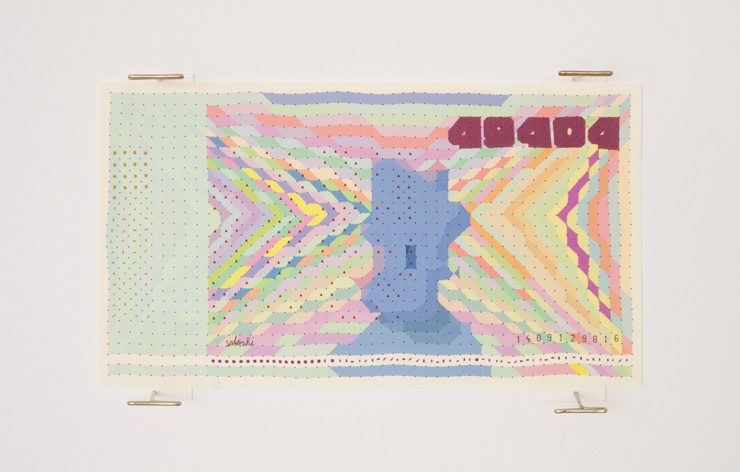

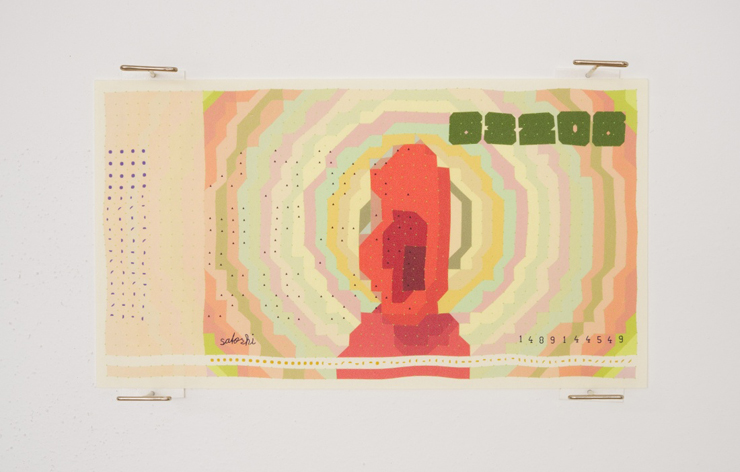

アーティストのMatthias Dörfeltさんの「 Block Bills」という作品。

ビットコインのブロックチェーンのデータからジェネレイティブに生成されたデザインに「Satoshi」のサインが入ってます。紙幣に描かれる肖像は著名な誰かではなく抽象的で匿名的。ビットコインに相応しいです。

ビットコインは、かつてのインターネットのように、現代に生きる人の価値観を大きく変えるかもしれないし、P2Pのようにネガティブなイメージにまみれて人の話題から消えてゆくかもしれません。

テクノロジーの未来と人の価値観を表現してる、いいプロジェクトだと思います。

Matthias Dörfeltさんのサイト >>

http://www.mokafolio.de

Block Bills >>

http://www.mokafolio.de/works/BlockBills

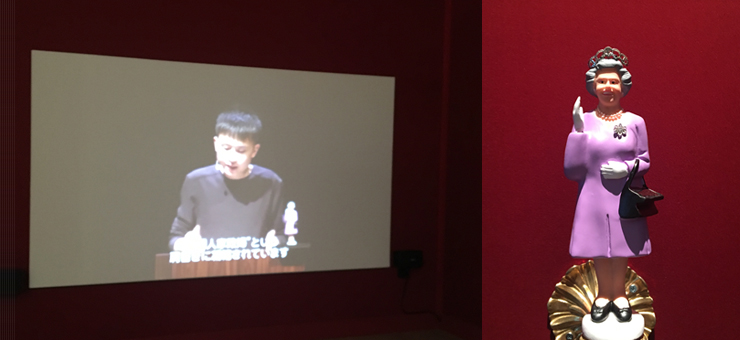

ナレーションはスカーレット・ヨハンソン。

英語でよくわかりませんが、歴代の作品を見るだけでも楽しいです。

日本語字幕欲しいです。

自己演出が上手くて、最近もいろいろ話題になってるようです。

日本で大規模に展覧会やってほしいです。

© 2025 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。