この2つの広告のアプローチの違いがおもしろいです。

オノ・ヨーコによるキャンペーンのビルボードは、あの伝説的な広告のようにシンプルに「I LOVE YOU EARTH」と掲げられました。有名なギャラリーとのコラボで、ロンドン、リバプール、グラスゴー、マンチェスターなど、イギリスの多くの都市に設置されたそうです。

もうひとつは「Mars sucks. -Earth」というメッセージ。

クリエイティブ・エージェンシーのActivistaによるキャンペーンです。

イーロン・マスクが地球の再生よりも火星を重視していることへの失望を表現しているそうです。スポンサーは境保護団体だそうです。

「最悪(sucks)じゃないものは、地球です。でも、私たちが地球の扱い方は率直に言って最悪です。」

’I love you earth’ + ’mars sucks’: two billboards to celebrate earth day 2021 >>

2000年代後半のAppleのCMに登場したMacガイが「ハロー、僕は・・・ジャスティン」と実在の人として登場。

現実的なPCの良さを紹介して、理想主義的なMacをディスってます。

Appleが自社製チップに切り替える発表をしたときのイベント映像のPCガイの対抗でしょうか。

広告の戦略として上手いです。

でも、あのCMはPCガイがいるから成立していたので、Macガイだけでやるなら演出方法がちょっと違うかも。

屋外広告に予算を使う代わりに、コロナ禍で休業中のバルセロナ市内の15軒のバーのシャッターに広告を出したそうです。広告費がお店の収入になるようです。

素晴らしい企画。

「そうは見えないかもしれませんが、このバーは閉店しているわけではなく、元気になりつつあります。」

などのポジティブなメッセージになってるそうです。

手掛けたのは ピュブリシス・イタリア。

元記事はこちら

Heineken Helps Out Closed Bars By Buying Their Shutter Space For Ads

Appleひさしぶりの自社設計のチップは驚異的な省電力とハイパフォーマンスだそうです。

今後のMacに順次導入されるそうで欲しくなります。

発表イベントの映像の最後に、なつかしい PC guy が登場。

たぶん10年以上経ってるのに、ほとんど年取ってない感じです。でも、少し太ったかな。

プーチンと金正恩のディープフェイク動画を使った政治キャンペーンCM。

米国の超党派の支持団体であるrepresentUsによる、アメリカ大統領選挙の投票を保護して民主主義を守ろうというキャンペーンだそうです。トランプ大統領による郵送投票の否定と平和的な大統領交代を拒否する可能性を背景にしています。

「アメリカは私が民主主義に干渉したと非難する。

だが、私にはそんなことをする必要はない。

あなたたちが自身がそうしているからだ。

投票所は閉鎖され、誰が信用できるのかもわからない。

あなたがたは分断されている。

私たちは(選挙結果を)操る事ができるが、その必要がない。

あなたたち自身がやってくれる。」ディープフェイクのプーチン

「民主主義は壊れやすいものです。

あなたが信じているよりも壊れやすい。

もし選挙が失敗すれば、もう民主主義はない。

私が何かする必要はありません。

あなたたち自身がやってくれる。

人々は分断されて、選挙区は操作され、投票所は閉鎖され、数百万人が投票できない。

民主主義を崩壊させるのは簡単だ。

なにもしなければいい。」ディープフェイクの金正恩

民主主義を守る represent Us。

民主主義の生死はあなた次第。

この映像は本物ではありませんが、脅威は・・・

手掛けたのは、Mischief at No Fixed Address というクリエイティブエージェンシー。

アクセントと顔の形が似ている俳優に演技してもらって、オープンソースのアルゴリズムでディープフェイク映像を制作したそうです。わずか10日で完成させてそうです。CGを使っていたら数ヶ月掛かって高額だっただろうとのこと。

FoxやCNNでオンエアされる直前に中止になったそうです。

「この映像は本物ではありませんが、脅威は・・・」という但し書きだけでは説明不足だということになったようです。

個人的には、あまりいい広告手法と思えないし、「敵国」というイメージをディープフェイクで作ってオンエアしようとすること自体がクリエイティブとしての良識にやや欠ける気がしています。

その一方で、放送中止にしてしまうことは、これから起こるかもしれない何かを見えなくしてしまうような気もします。

Mischief at No Fixed Address >>

Deepfake Putin is here to warn Americans about their self-inflicted doom >>

素っ気ないくらいシンプルだけど、そういえばそのくらい変わってないなー・・・と思える広告グラフィック。

デバイスの並べ方が共感のもとになってます。

目盛りが単純な線だけなのがいいです。ここに年代とか書き始めると蛇足なことになりそう。

これは広告なので、証拠じゃなくて共感があれば完成されるということ。

なんか、コロナ禍の広告としての、ひとつの形な気もします。

手掛けたのは、Leo Burnett London

連帯感を感じさせる、感動的で力強いメッセージになってます。

コロナ以降で初めて「これはいい」と思える広告な気がします。

編集は気が遠くなる作業だったかも。

NIKEはこのコロナ禍に「You Can’t Stop Us」シリーズとして広告キャンペーンを実施していて、その第3弾です。

手掛けているのはWieden + Kennedy。

新しい映像、新しいクリエイティブ・・・ではなくて、みんなが知ってる既存のイメージを利用しながら、いまのコンテクストに最適なメッセージにして、大きな共感を得ることに成功しています。

このコロナ禍でそれをやってのけたWieden + KennedyとNIKEは素晴らしいと思います。

Wieden+Kennedy アムステルダムの企画部長のMartin Welgel によるコロナ後の広告業界についての記事です。

コロナ禍はこの社会の脆弱性を明らかにして、もう過去の状態に戻ることはない。

この変化を受け入れたうえで、広告クリエイティブは自分たちは何ができる何者であるかを再定義する必要があると言ってるようです。

広告業界の毎度よくあるモチベーション上げのストーリーのようでもありますが、正しい方向を指している気もします。

以下はおもしろかった箇所の抜粋の翻訳です。(少し間違ってるかも)

実際のところ、私たちができる最も価値のあることは、(良い)クライアント企業がビジネスを継続し、人々に頼りにしている商品やサービスを提供し、法人税を支払い、人々に有意義な雇用を提供するのを支援することです。

デタラメを言う人たちは商業経済の銃で脅されて、ポケットにはインスタグラムのアカウント以外何も残っていない状態で立っている。

ローレンス・フリードマン教授は、「戦略」を 「スタート時のパワーバランスが示唆する以上に、状況から多くを得ること 」と定義しています。

強力なブランドは、顧客の嗜好性を維持し(リピーターになる)、価格弾力性を低下させ(人々はより多くのお金を払いたくなる)、小売業者の嗜好性を生み出し(流通を確保する)、新たなオプションスペースを創出し(将来の価値の新たな源泉を開く)、などにより、将来のキャッシュフローを生み出すのに役立ちます。

創造性は死んでいない。

私たちは何を加速させることができるのかを問うべきなのです。何を照らすことができるのか?何を標準化できるのか?何をスケーリングすることができるのか?

そして逆に、私たちは何を促進し、照らし、正常化し、拡大することをやめるべきなのでしょうか?

希望とは緊急時にドアを壊す斧だからです。希望はあなたをドアの外に押し出すべきだからです。・・・希望は行動を求めます。希望なしに行動は不可能です。… 希望を抱くことは、未来に身を委ねることであり、未来へのコミットメントは、現在を居住可能なものにする・・・

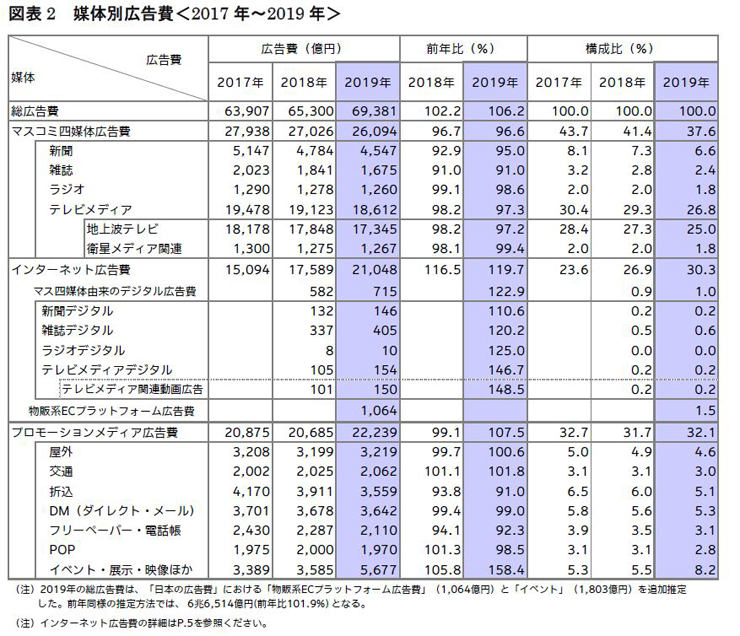

2019年度は日本の広告史に残る1年だったのかも。ネット広告費はマスコミ四媒体合計の広告費に迫る勢いです。

その広告費の大半はGoogle、facebook、LINEなどのプラットフォームのものということでしょうか。

宣伝会議の記事なので「マス四媒体由来のデジタル広告費」という項目がありますが、インターネット広告費全体に占める割合の低さを見ると、統計の項目として取り上げるのが不自然なほどです。

「長年蓄積してきた非デジタル領域でのコンテンツ制作やユーザーへのリーチ(到達率)に関する知見が、デジタル領域においても広く活用されている。」となってますが、そういうコンテンツ制作に充分な費用や時間が充てられているかは疑問です。

HORNBACHのPRムービーです。日本だったらワークマンとかですぐにでもやりそう。

日本でワークマンとこんな企画でコラボできるアーティストは誰か考えてみるとおもしろいです。

HORNBACHは人種差別的な表現の炎上CMをやった会社。(このときのCMは意図的だったと思われます)今回のキャンペーンにも何か意図があるのかも。

こちらでこの作品の作り方をpdfで紹介してます。

Safety Jackets Zipped the Other Way by HORNBACH and Ai Weiwei >>

元記事はこちら

Hornbach Teamed With Ai Weiwei for Contemporary Art You Can Build On Your Own >>

【関連記事】

アイ・ウェイウェイによる監視社会をテーマにした新作インスタレーション『HANSEL & GRETEL (ヘンゼル&グレーテル) 』>>

© 2026 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。