こんなCMつくってたんですねー。

国立近代美術館がんばってるけど、う〜ん、このCMはどうでしょう・・・。

展示全体を意地悪な目で見れば、いかにもコレクターが悦びそうな下世話なゴマスリ解説をつけた感じでした(笑)でも、コレクターの所蔵だけあって、人気作家の人気作品が多くておもしろかったです。

個人的には、サイ・トゥオンブリーがよかった。ジェフ・クーンズとかあったら、もっとよかったかも。

なんだか、ずっと前に上野で見たバーンズコレクション展と、映画「ハーブ&ドロシー」が交互にフラッシュバックする感じでした。

市場の価値と作品のエコシステムがどういうものか、勝手に考えが巡ります。

目利きの誰かが見いだした作家の作品に、著名な誰かがお金を払ったという事実が、その作品の市場価値を担保して、次の誰かがまた購入してさらに市場価値をつけて、いつかどこかの美術館に寄贈される・・・または失われて保険金が支払われる。といったプロセスなんでしょうか?

だとしたら、美術館のコレクションはオワコンだってことなのかな。

1 そのロゴはどんな感情を誘起させる?

ディズニーのロゴは夢いっぱいのアニメーションを創る会社に相応しいロゴだけど、マーケティングや金融の会社がディズニーのような印象のロゴを使うのは相応しくないです。

2 そのロゴの裏側にはどんな意味があるか?

例えば、アマゾンにロゴの矢印は「a」から「z」までなんでも揃うことと、顧客の笑顔を意味しているとか・・・。そういうストーリー性のあるデザインのためには、その会社、製品、サービスについてデザイナーが深く理解している必要があります。

3 そのロゴは長い年月に耐えられるか?

10年、20年という年月に耐えるデザインかどうかを確かめるために、リリース前の2〜3週間のあいだ、自分の机の前にそのロゴを置いておくのがいいそうです。2〜3週間経って、そのロゴが退屈に感じるようならダメだということです。 いずれにしても今のトレンドを追いかけてロゴをデザインするのは、いただけません。

4 そのロゴは独自ですぐに覚えてもらえるか?

すぐれたロゴは独特で覚えやすいものです。これをテストする方法として、デザインしたロゴを友達に見せて、1週間後にそのとき見たロゴを説明してもらうというものだそうです。たしかに、効果的なテストかも。

5 モノクロになったとき、どう見えるか?

ロゴをデザインするとき、はじめはモノクロからはじめます。色ではなく、純粋な造形として認識しやすいコントラストを持ち得ているかを確認できます。

コカコーラのロゴは赤いイメージですが、どんな背景色やマチエールの上でもコカコーラのロゴであると認識できます。一方、ナショナルジオグラフィックのロゴは黄色でなかったらナショナルジオグラフィックのロゴだと充分に認識できるかな?

6 小さなサイズの使用にも耐えられるか?

シンプルで認識しやすいロゴは小さいサイズになっても充分な強固さを持ち得ます。

いくつもの要素を組み合わせて雑然としたデザインになったロゴは小さなサイズにしたときに認識されにくくなります。

・・・と、教科書的な話も含まれていて、なるほど、と思えますが、ルールに縛られて教条的で狭量になるのも良くないですね。

元記事

http://www.fastcodesign.com/3031328/the-makings-of-a-great-logo

昔、中吊り広告をつくったこともあるので、少し寂しい感じ。

雑誌系の中吊りはやったことないけど「壁に貼らない紙媒体」ということで、意外に工夫ができる媒体でした。

マーク・ ニューソンがデザインしたみたいな新車両は、デジタルサイネージだけになるらしい。

障害物も自動で避けたりするのかな?

それ無しでも、充分おもしろそう。

すでに充分な資金も集まってるようです。

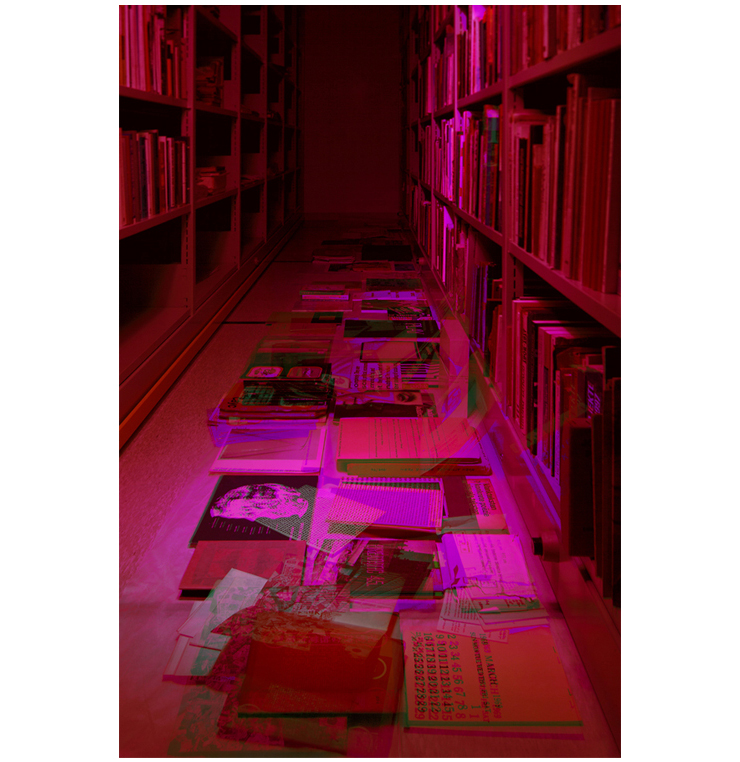

見てきました。手に取って見れたらもっと良かったんだけど。

60年代〜70年代の現代美術のチラシやパンフレットなどの収蔵物で、とくに画廊のパンフレットがおもしろかった。

正直言って粗末な印刷物だけど、実験精神に溢れてた。

社会を真っすぐに見据えて、戦略ナシで関わっていこうとするユートピア的な姿勢も瑞々しい感じ。

印刷はこんなに安く簡単になったのに、2000年代中頃以降の「端物」の印刷物はツマラナイものになった気がする。

クライアント「10分足らずで出来上がるロゴに、なぜ金を払わなくちゃいけないんだ?」

デザイナー「10分足らずで制作できるようになるのには、10年かかりますよ。」

クライアント「あといくつか変えたほうがいいと思う箇所があって・・・」

デザイナー「・・・それは、プロジェクト全体の再デザインになりますが。」

クライアント「こういうのがいいんだけど、このコピーではダメなんだ。これとは違いを持たせてほしいんだけど、同じになるようにしてほしいんだ。」

クライアント「もう1案は他所のロゴの焼き直しで・・・」

クライアント「あなたのメールを彼に転送したら、半額でできる人を知ってるって返事があって・・・」

クライアント「もっと安くやるって人もいるんだ。」

クライアント「今日、プロジェクトを完了させたいんだけど。」

デザイナー「だったら昨日以前に言ってもらわないと・・・」

クライアント「プリントアウトしたら、アニメGIFが動かなくなったんだけど。」

クライアント「もっといいフォントを使ってよ。コミックサンズみたいな楽しいのがいいよ。」

クライアント「あなたに望むのは、ロゴを大きくすることだ。」

クライアント「ロゴじゃなくて、フォントに置き換えられない?」

元記事で画像と一緒に見るとおもしろいです(笑)

みんな、なかよく仕事しましょう。

元記事

http://blog.logodesignguru.com/10-things-graphic-designers-hate-hearing/

タップに関わる箇所は丸くその操作を意図して、マジシャンのカードが動くような感じ。

フラットデザインで禁じられた(?)ドロップシャドウは空間認識を効果的に手助けしてる。

アンドロイドのデザインを手掛けたMatias Duarteによると「泉にインクを垂らすような」色の変化だそうです。

なるほど、うまいです。

これから切り開かれるウェアラブルとかアプセサリーとか分野のUIのベースモデルになっていくんでしょうか。

Android Wearについての記事はこちら。

Googleのスマートウォッチ向けOS『Android Wear』とその腕時計『Moto 360』

この記事にも書いた「OK、グーグル」って音声コマンドで起動するような恥ずかしい仕様が本気だったことに一番驚いた(笑)

「スタック」「ページ」「リプライ」という3つのメンタルモデル(というのかな?)はタイムラインをもつウェブサービスのように使う事ができそうな、よく考えられたデザインに思えます。

それもいいんですが、個人的には、腕時計から提供されるインターフェイスは、もっと操作要素のないアンビエントなデザインであってほしいです。

アンビエントなUIに、グーグルが蓄積してきた膨大なデータで、ユーザーにどんなコンテクストを構築してどんなサービスや環境を提供してくれるのか、どんな未来なのか、興味深いです。

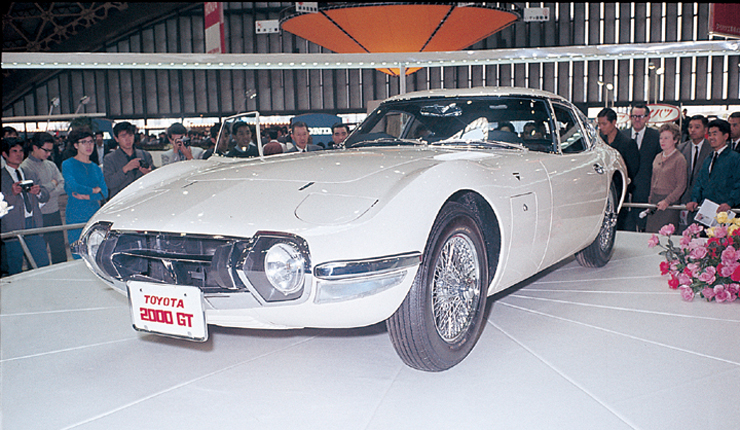

トヨタ博物館のレストアを手掛けるキャリア50年の方がレストアするそうです。

大変な仕事だと思いますが、いい話です。

トヨタもPRとしてサポートすればいいのに・・・。

ポルシェも自社でのレストアプロジェクトをやってます。気の遠くなるような仕事。

『Revive the Passion – Porsche 911 Factory Restoration』

プロダクトへの愛と敬意が感じられて、素晴らしいです。

ケガをされた運転手の方のご回復のためにも、きっといいことな気がします。

2000GTのレストアの様子は『ノスタルジックカーTV』でレポートしてくれるそうです。

『ノスタルジックカーTV』

新しく、若い顧客に受け入れられるロゴにしたんだそうです。

なるほど、モダナイズされた感じです。

赤いアクセントは赤いマグカップの取っ手のイメージでしょうか。

手掛けたのはこちらのデザイン会社のようです。

http://www.cba-design.com

© 2026 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。