魅力的な腕時計ですが、OSはどうでしょうか。

それにしても、Googleがつくるプロモーション映像って、いつもなんかダサい(笑)

わざとダサくしてる感じが、ユーザーとして馬鹿にされてる気がしてくる。

この原則で考えてみると、腕時計をタッチする操作は不自然なのかもです。

また、音声入力をするようですが、これもどうかと思ってます。

腕時計の向かって「オーケー、グーグル」って・・・。

最初期のウォークマンに録音機能がなかったように、

スマートウォッチには入力機能がなくていいかも。

そういうサービスがあればいいでしょ。

デザインを始める人や、デザインについて理解しょうという人向けではなく、

これまでのデザインから、さらに新しい領域へ進んで行こうとするデザイナー向けのようです。

興味深いので、拙いながら日本語にしてみました。

1. 創意工夫や創造性がなければ、強くて明確で記憶に残るデザインのソリューションを混沌から作り出すことはできません。デザインは何よりもまずアイデアをつくることです。デザインとは思考の可視化なのです。

2. 意見は歓迎しますが、それだけではダメです。

あなたのアイデアは、事実とテストによって、研究と評価を通して、立証されなければなりません。

3. ソリューションは常に文脈や解釈や目的に応じて異なります。絶対的な答えはありません。

よい質問をするよりも、まず学んでください。

4. あなたが特定分野のデザインについて興味関心があったとしても、今日のデザイナーは、多様なコミュニケーションやプラットフォームに対応できる多様な展開をしなくてはなりません。つまり、マルチメディアは現代デザインのエレメントではなく、現代デザインの定義なのです。

5. 流行に気をつけてください。流行は「何事も長くは続かないのだから、常に動き続けていなくてはいけない。」という考えに拍車をかけます。

立ち止まったことがない人は奥深さを知ることは決してありません。同じところを深く掘り下げてみてください。

6. 何事においても当然のことだと考えないでください。自分が知っていると思ってる事に疑問を持ってください。

特別な事というのは、頭上の星だけでなく私たちの足の下の地面に埋もれていることもあることを忘れないでください。

あなたの手腕は新しいアイデアと新しい領域の開拓だけで発揮されるのではなく、お馴染みの領域に新しいアイデアを適用する方法によっても発揮されるのです。

7. デザインの中核をなすものは批判的思考であっても、技術的なスキルが二の次ではありません。

ビジュアルコミュニケーションは思考の力だけではありません。それはアイデアをカタチとして表現するプロセスでもあります。

思考と制作は両方とも大切です。

考えることと作ることはデザインプロセスの両輪であって、お互いに置き換わるものではありません。

8. すべてのツールにはツールごとの特徴があり、すべてのビジュアル技法にはそれぞれの表現力があり、すべての様式には独自の可能性と限界があります。

あなたの成功は、これらについての知識をスキルとセンスで操る能力によって決まります。

あなた自身の技術を学ばなくてはなりません。

9. デザインは知性だけで存在しているのではありません。

デザインには、啓発する力、祝福する力、知らせる力、予想を裏切る力、心情的な繋がりをもつ力があります。

常にアタマを働かせていても、決して心を忘れないでください。

10. あなたは社会への帰属意識を持たないで成功することはできません。

あなたは情熱なしで繁栄することができません。

あなたは喜びなしで生き残ることはできません。

これらすべてのもの、またはそれらの欠如はあなたの作品に反映されます。

社会におけるデザインの反響は、あなた次第です。

原文はこちら

http://observatory.designobserver.com/entry.html?entry=38010&mobile_disable=on

スゴいコレクション・・・。

Design Manuals は見応えあるけど、拡大して見たいところ。

ここ数日のオリンピック騒ぎも少し落ち着いてきた感じ。

2020年は誰がデザインするのか、どんなデザインなのか・・・興味は尽きないです。

ポスターやパンフじゃなくて、ウェブやアプリになるのかなー。

7年先のデザインなんて、ホントにわからないですよ。

『OLYMPICDESIGN.COM』

http://www.theolympicdesign.com/

クラウス・クリッペンドルフ教授の講演の記録。だいぶ昔ですが、いまも同じかも。

『デザイナーがおこなっていることをデザイナーがどのように話しているかによって、私達はデザイナーを知ることになる。一般的にデザイナーは新しく、改良された人工物を計画する。それは意味をつくりあげ、他の人々にとって有用なものであり、デザイナーによって称賛されたものでさえある。デザインの言説をマスターし、自らのデザインに対して耳を傾けさせるような論証を提供できる能力が成功するデザイナーとそうではないデザイナーやデザイナーでない人々とを区別する。』

『最終的にデザインの言説はほとんどレトリカルな強さを表明していない。おそらく統合的な考え方を装ってはいるが、しかし証明できる専門知識なしに、ほんのわずかなことしか知らない。そのことはデザイナーがテーブルに経験的な証拠を差し出すことのできる人々から多くの尊敬を受けさせない。エンジニアは計算を提供し、市場調査者は手の込んだ統計を持ち出す。そして人間工学者は重要なテスト結果を提供する。もしデザイナーが株主に受け入れられる言葉で自らの仕事をサポートすることができなければ、デザイナーは拒否される恐れがある。』

今さらながら、デザインの語彙を豊富に持ちたいと思うのです。

ミッドセンチュリーのアメリカの過剰でコマーシャルな工業デザインは、不景気からの脱出でもあったんですかねー。

21世紀のいまは、同じことにはならないかも。

この2分のシリーズ、日本語字幕ほしいです。

The Open University の動画。

他にもオモシロそうなのがあります。

http://www.youtube.com/user/OUlearn

21世紀にバウハウスがあったら、何を、どうデザインしたんでしょうか・・・。

MicrosoftとBassett & Partners による18分のドキュメンタリー映像です。

マイクロソフト、ノキア、フロッグデザイン、ツイッター、Method Design、stamen design などのデザイナーが、これからのインタラクション・デザインについて語ってるようです。

ぜひとも、日本語字幕希望です。

「18分間のドキュメンタリー『Connecting』はインタラクションデザインとユーザーエクスペリエンスについての洞察です。

インタラクションデザインは、ソフトウェアの役割に伴って飛躍的に重要性を増しているだけでなく、きたるべき “モノのインターネット” の形成をリードする役割を期待されています。

最終的に “モノのインターネット” によってデジタルと物理世界がひとつになって、人がテクノロジーを利用して ”超個体” のように世界中に行動を広げてゆく可能性を・・・」(だいぶ意訳してます・・)英語が難しくて、よくわからないですが、興味深い近未来です。

スゴい大風呂敷のようにも聞こえますが、ほんとにそんな未来が来るのかな?

みなさんのご意見を教えてほしいです。

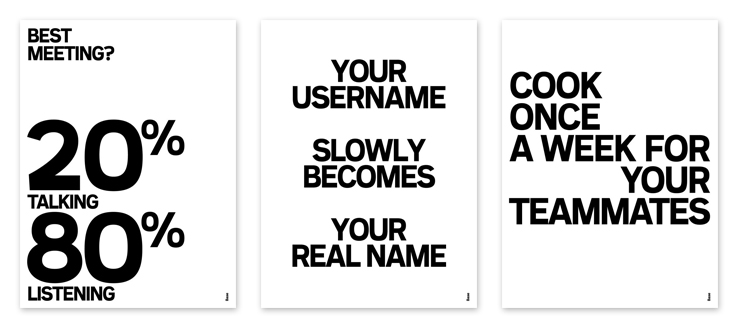

20点の考えさせられる格言のタイポグラフィックな小さなポスター。

「ユーザーネームはいつしかあなたの本名になる」

「ワイヤー・レス / ペーパー・レス」

などなど、いまの時代らしい警句。

デザインスタジオ「Base Design」の Thierry Brunfaut さんが1点につき5分でデザインしてFacebookに公開してたそうです。いいルーチンワーク。

Base Design

http://www.facebook.com/basedesignfb

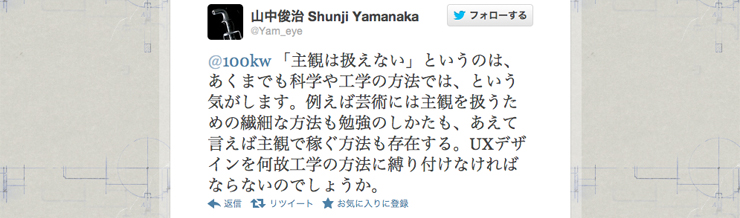

ツイートのやりとりを読んで、デザインにおける、とても重大なテーマだと思いました。

いろいろ考えさせられます。

どんな人にも必ず主観があります。

UXやUIには少なからずユーザーの「主観」を恣意的に導く要素があるはずです。

さらに言えば・・・

おそらく「体験」と「主観」は密接な関係にあるのだと思います。

何かを「つくる」行為を修得するプロセスにも、体験を伴う身体的な修練があります。観て描く、形づくる、そういった「体験」です。

それらの体験を通して、何かをつくるために必要な「主観」の基盤が形成されます。

人が作った何かを通して人が何かを「体験」するとき、そこには「主観」を伴う交歓が介在するとも言えるはずです。

アップル製品のUXが素晴らしいのは、ジョブズの「主観」がユーザーと繋がったからかもしれません。

© 2026 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。