おもしろかったです。

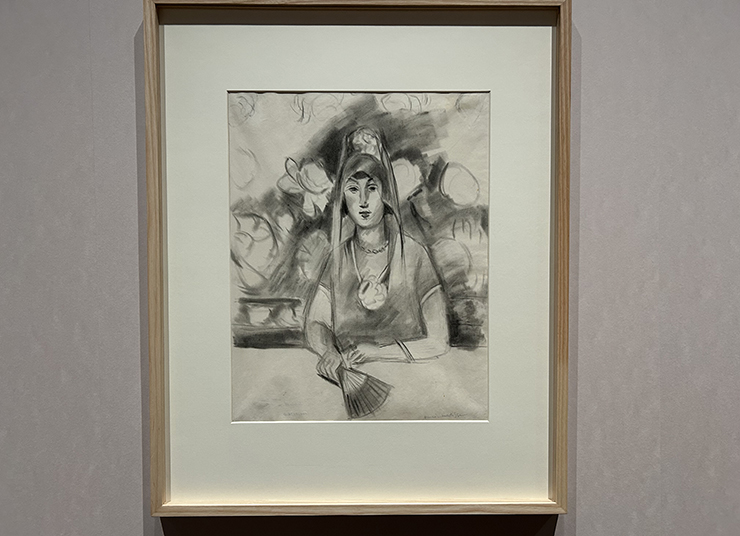

岡倉天心と喧嘩して日本美術の外側に置かれてしまったそうで、そういう反骨精神のカッコよさのある「お騒がせアーティスト」だったのかも。

会場の入り口に展示されていた大作『絵踏』は、岡倉天心主宰のサロンに従属する作家たちを批判しているようにも見えて、胸のすく感じでした。

富山の薬売りのノベルティの版画がスタート地点になっていたのも興味深いです。

尾竹兄弟が得意としていた「ストーリーを描く」「人物を描く」のは、現代の広告美術でも大切なスキルとされています。

個人的には、後年の作品からも一貫して「鑑賞者を喜ばせよう」というサービス精神が見て取れます。

展示の最後にあった住友の当主との酔筆も、クライアントに気を遣う商業美術の人という感じでした。

<

自分の無知が恥ずかしくなる展示でした。おもしろかったです。

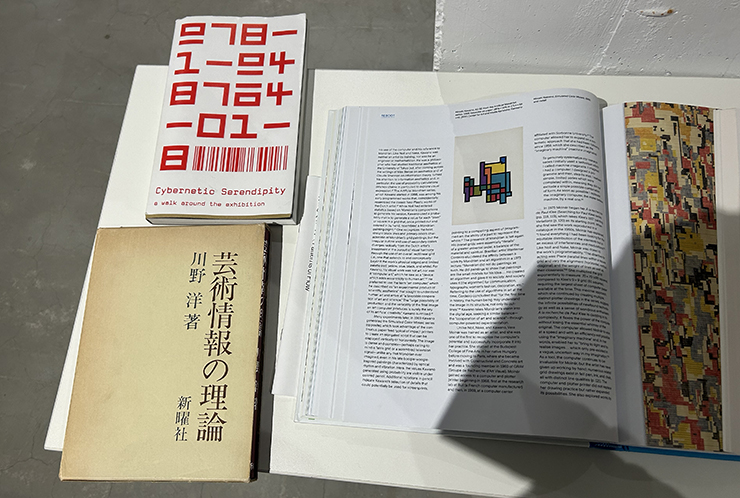

メディアアート黎明期のキュレーションを手掛けたヤシャ・ライハートのテキストを見たいと思って行ったのですが、1987年にO美術館に見にいった「ARTS ON COMPUTER」展のことが紹介されていたり、資料の中に学生の時の草深先生のお名前を見つけたりと個人的に懐かしい断片がありました。

まずは、展示のコンセプトになっていた川野洋について、もっと勉強しないといけない気がしました。

ヤシャ・ライハートのテキストには1967年の瀧口修造との対話の一部が紹介されていました。

「重要なのは実験だ。科学と同じように芸術においても、実験が成功するかどうかは問題ではない。それが何かに繋がるかもしれないし、繋がらないかもしれないが、扉を開くことになるのだ。」

コンピュータアートの黎明期とは違ってハードとコードが一般化して、これからも多くの「実験」が行われるのは楽しそうです。

展示されていた「20世紀コンピュータ・アートの軌跡と展望 − 現代アルゴリズム・アートの先駆者・現代作家の作品・思想 −」の本がおもしろそうでした。

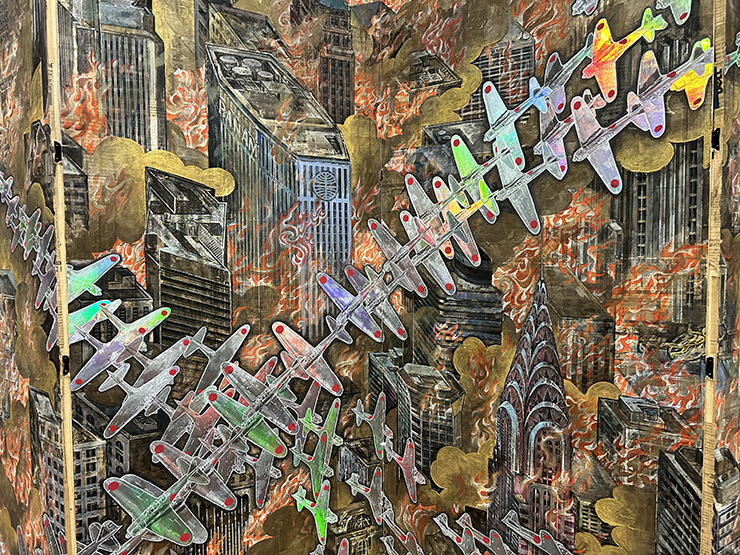

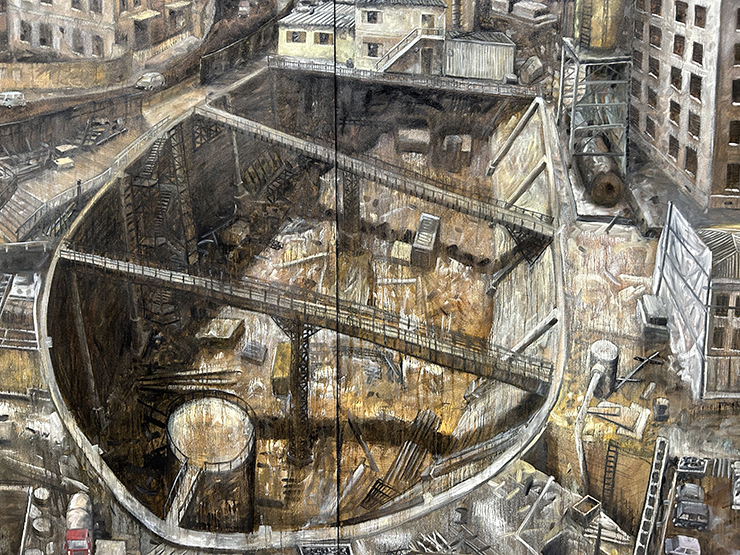

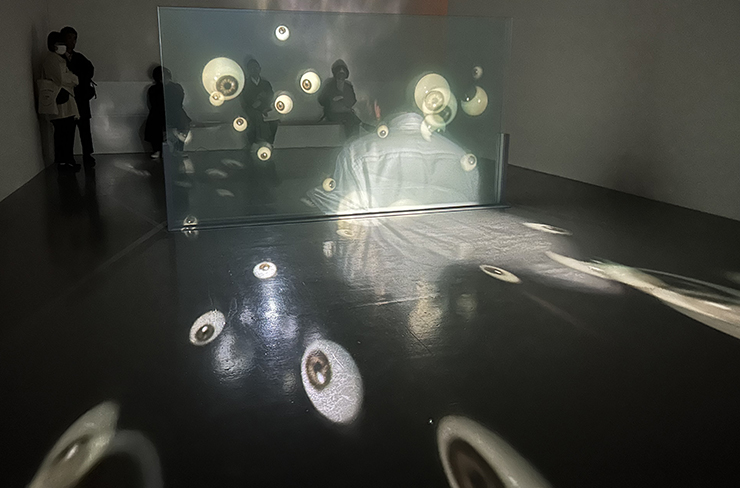

圧倒的でした。

1990年代から現在までの日本現代美術の個人コレクション。

展覧会のタイトルにあるようにコレクターの「私観」として紹介されていますが、

個人的な当時の記憶と重なって、ベスト盤のレコードを聴いてるような、懐かしいバンドの再結成のような、そんな感じでした。

90年代の作品は当時の匂いが蘇るような感覚があって懐かしかったです。

展示の各章ごとのコレクターの「私観」が語られる解説がよかったです。

高度成長期、バブル崩壊、低成長、震災、などの時代背景の中で、日本のアートが何を描き出そうとしたのかが少し判った気がしました。

超大作という印象の展示でした。

大量のアニメーションとVRデバイスまで用いたエンタテイメントでありながら、楽しませるだけの展示に終わっていないところが良いです。

科学、哲学、歴史、などのテーマを大きなスケールで楽しめる展示でした。

若い世代の来場者の多くがアニメをじっと見ていたのも印象的でした。

世代的にもアニメを見慣れているということなんだろうと思います。

そういう日本の観客に向けた丁寧なアプローチが各所にあった気がします。

シンガポール出身の世界的な現代美術作家が日本で展示をして話題を集めようとするときに、とても戦略的な内容になっていたと思います。

魅力的で、わかりやすく、正しくエンタテイメントになってる気がしました。

《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》(2021年)は、「京都学派四天王」や「左阿彌の茶室」など知らないことが多くて、日本人としての至らなさを感じるものでした。

テキストを読むのも楽しい展示でした。

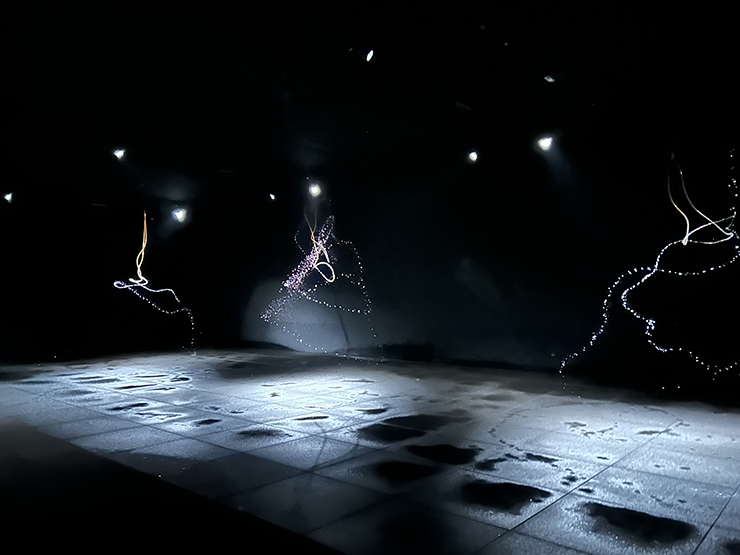

映像のインスタレーションも良かったですが、ドローイングが良かったです。

以前に見た彼の映像作品にも、今回の展示と同じように光と幽霊のイメージがあって、一度見ると忘れられない印象でした。

作品の中の幽霊は神聖で身近なイメージで、呪術的で、どこか牧歌的で、熱帯の美しさと親しみが感じられます。

今回の展示のドローイングを見ると、これらの幽霊がチャーミングなキャラクターに思えてきました。

グッズとかあるのかな?

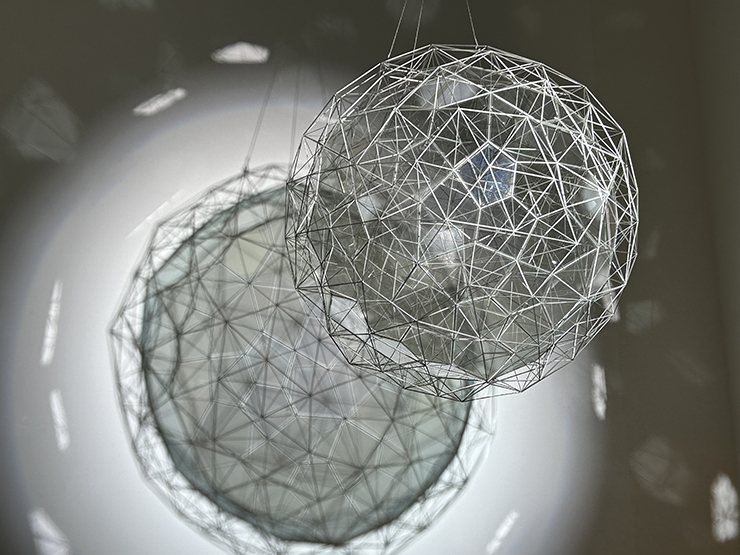

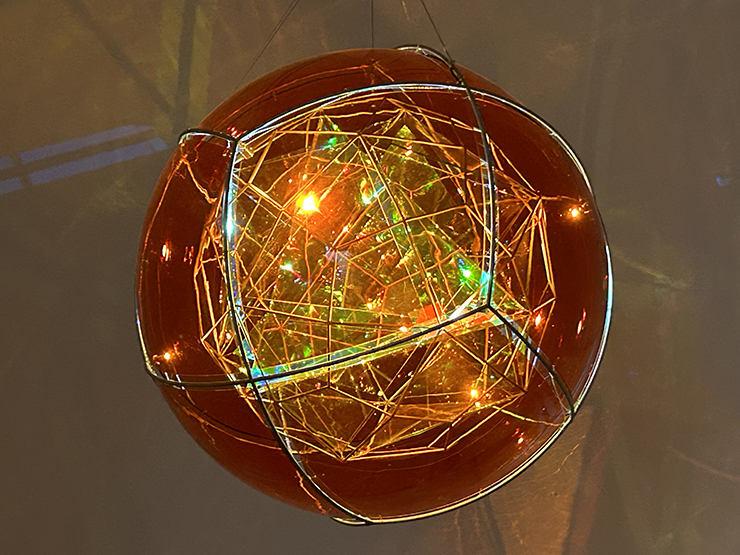

自然現象の要素を詩的に鑑賞に導く方法が見事だと思います。

コンセプト、手法、形態が美しく一貫していて素晴らしいです。

オラファー・エリアソンのスタジオではキッチンと食事も作品や活動の重要な一部とされていて、展示とコラボして、スタジオ・オラファー・エリアソン・キッチン のカフェ「THE KITCHEN」も期間限定でオープンしてるようです。

麻布台ヒルズはまだプレオープンの状態でしたが、華やかな商業施設になりそうでした。

へザウィック・スタジオのデザインは、ちょっとレトロで味がある印象でした。

麻布台ヒルズギャラリー開館記念 オラファー・エリアソン展 相互に繋がりあう瞬間が協和する周期 >>

【関連記事】

「へザウィック・スタジオ展:共感する建築」森美術館 >>

27年ぶりの大型個展だそうです。

「スプリンクラー」を見れたのが良かったです。

「ウォーター近郊の大きな木々またはポスト写真時代の戸外制作」は圧巻でした。

巨大なのに軽妙な印象でした。

どの作品も彼自身の手によって描かれていて、その魅力が彼の筆致によるものであることに、あらためて驚かされます。

60年以上の夥しい点数の作品がそうやって描かれてきたこと、それがデジタル上でも続いていくことは、すごいことだと思います。

いつかNFTとかもやってほしいです。

【関連記事】

デヴィド・ホックニー&マーティン・ゲイフォード著『絵画の歴史 洞窟壁画からiPadまで』読了 >>

『二人のカラリストの出会い An Encounter of Two Colorists デイヴィッド・ホックニー|福田平八郎』

すでに終了しましたが今年の夏の楽しみにしていた展示でした。

図と地の関係を探究し続けたアーティストらしく、ポスターやグッズでもトリミングを許さない徹底ぶりのようです。そのテーマが視覚的に明快で心地良いのは、愛され続ける作品が備えている特徴だと思います。

造形的な要素が大きなテーマになっていて、アカデミックで教条的だと思っていましたが、展示を見終わると図と地のテーマは哲学的に思えてきました。

最終的には、空間と信仰の関係にも広がっていったように思えました。

ターナーが見れてよかったです。

展示の前半の絵画が光をテーマにして試行錯誤する経緯がおもしろかったです。

最後のオラファー・エリアソンもいいです。

自然光による現象から概念的な光に移り変わっていく感じがいいです。

光をテーマにした作品は、どこかSFっぽくなるようです。

惜しいのは、絵画のサイズと点数に対して展示スペースが少し狭い気がしました。

混んでいなければ良かったのかも。

すでに6月で終了している展示ですが、おもしろかったです。

ブロックチェーンやNFTのコンセプトを利用したアートの展示とトーク。

たしか、トークのなかでNFTアートの作品を「網膜的なアート」と言っていたと思うのですが、これがわかりやすかったです。この展示のほとんどは「網膜的でないアート」ということのようでした。

NFTがもたらすかもしれない社会を、コンセプトアートとして鑑賞している感じ。

以前に90年代のインターネット界隈の雰囲気に似ていると書いたのですが、やはりそれとは根本的に違っている気がしてきました。個人よりも組織的で民主的で、SNS的なキラキラした感じもしました。

パンフレットはテキストが豊富な大作で読みごたえあってよかったです。

【関連記事】 『Proof of X – NFT as New Media Art』@3331 Arts Chiyoda >>

© 2026 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。