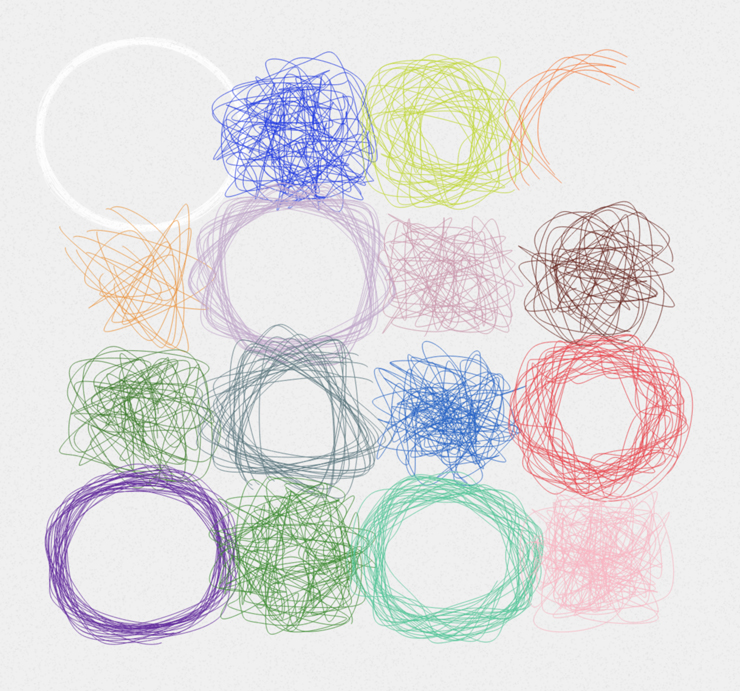

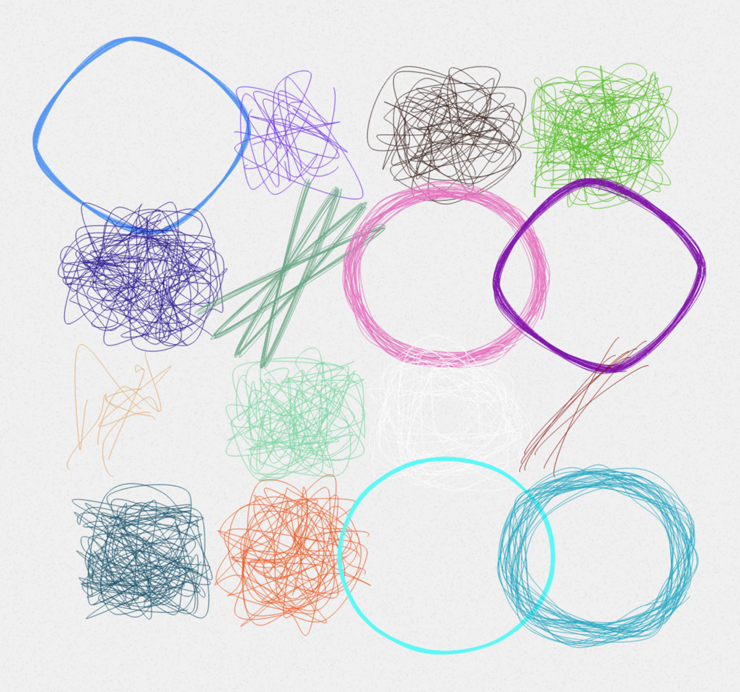

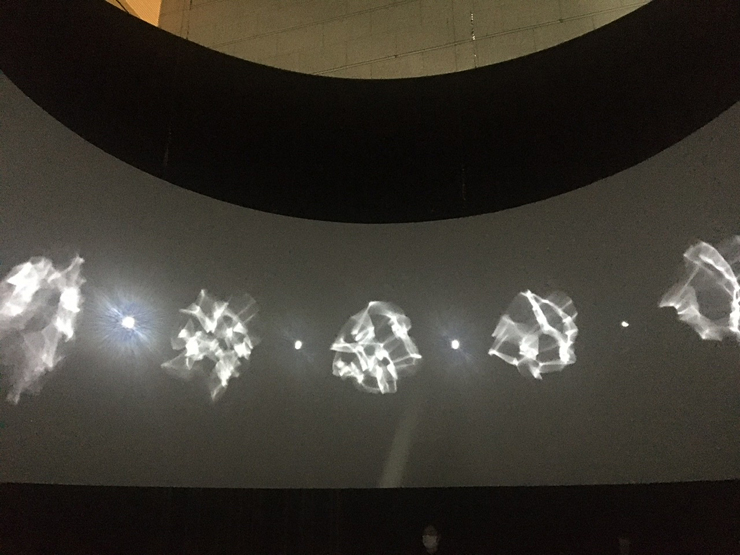

オラファー・エリアソンの展示で見た水面に反射する光の円を作ってみようと思ったのですが・・・なんかちがう。もう少し工夫が必要。

こちらからどうぞ

p5.js Demo >>

たしか、ティボール・カルマンもデザイナーは楽観的でなくてはならいと言っていたと思います。(そうでなければやってられないと言ってたかも)

コロナ禍で社会全体が疲弊するなかでも楽観主義でデザインすることの有効性を紹介している記事です。楽観主義は未来へ繋がっているようです。

以下はいくつかの抜粋です。

「デザインとは、未来を思い描く方法であり、楽観主義はその基礎となる部分です。楽観主義でデザインするということは、より良い未来を創造する可能性を信じることです。・・・・実際、アイデアや信念に挑戦することは、あなたができる最も楽観的なことの一つかもしれません。」

「デザインの中で楽観主義を実践することで、何が可能なのかを広く考えることができ、他の人にも可能性を見てもらうことができます。」

「楽観主義でデザインすることは、結果ではなく、プロセスに具現化された微妙な方法で現れることがあります。」

「楽観主義でデザインすることは、既存の規範に挑戦するときに最も説得力があることが多いのです。」

「・・・彼は私たちに、裁かれるのではないか、愚かだと思われるのではないか、無能だと思われるのではないかという恐怖心を手放すことを強制してくれました。彼は喜びと遊びの精神を生み出し、それによって私たちは実験と反復への楽観主義を持つことができました。大学での最もラディカルで独創的な作品は、この授業から生まれました。」

「私たちは、私たちの現実を、より公平で、より公正で、より持続可能で、より協力的なものにしたいと願っているのかどうかを自問しなければなりません。もしこの問いに「はい」と答えが返せるのなら、私たちは楽観的に未来をデザインしなければなりません。」

いい話です。

元記事には、具体的なプラクティスも紹介されてます。

元記事はこちら

Designing a better future is a moral obligation. Here’s how to start >>

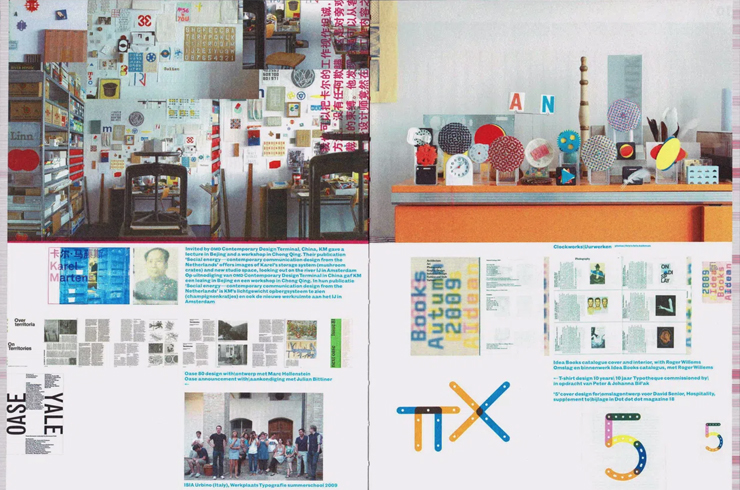

81歳になるカレル・マルテンスが失敗を重ねながらデジタルなデザインプロセスに挑戦した様子をインタビューで答えてます。

「わからない」という状況で、創造的に失敗を重ねることの大切さが伝わってきます。

うまくできることを繰り返すのではなく、失敗のプロセスにこそインスピレーションがあるようです。

また、現在のデザインは「完成しすぎ」で、デザインには「不在(欠けていること)」が大切だとも話しています。

若い頃にこういう先生に教わりたかったです。

以下は抜粋・・・

カレルが1961年にアーネム・アカデミー・オブ・アート・アンド・インダストリアル・アーツでファインアートを学んだ後にキャリアをスタートさせたとき、業界は今日のようなスクリーンベースの分野とは全く異なっていた。当時、彼は8~9ポイントサイズの小さな活字を手描きで描いていました。ボタンを押すと目の前に文字が現れるという今日の技術的なシンプルさとはかけ離れたものでした。

・・・現在のテクノロジーは、Adobeデザイン以前の時代に存在していた制限の多くを消し去ってくれます。しかし、カレル氏にとって、グラフィックデザインは制限から生まれたものであることを忘れてはならない。だから、この新しい時代になっても、アートの基本はほとんど変わっていないのです。

「好奇心は人間にとって非常に重要なものです。棚の上の本を見れば、好奇心が湧いてくるはずです。デザインにおいては、目に見えないもの、不在がとても重要です。でも、デザイナーは、ある食材をセットで提供したり、あるものを暗示したりすることができます。」

ボタンをクリックするだけで簡単に使えるようになった現代では、デザインが「完成しすぎ」と感じることもあるとカレル氏は言います。結局のところ、コンピュータは最初に人間の手によって作られたものを真似しているのです。カレル氏は、この完全すぎるという概念について次のように述べています。「色が多すぎる、形が多すぎる、アイデアが多すぎる。デザインの一部分をある種の躊躇や仄めかしとしておくのは難しいけど重要なことです。」

・・・現代のテクノロジーはデザイナーを「怠け者」にしたと言う人もいるかもしれませんが、一方でカレルにとっては、アナログな方法に戻ることは意味がないと考えています。今あるものには理由があるのです。過去は終わってしまったのです。

「もう誰も作れないような方法で本を作るのは馬鹿げている。それはパッセだし、美しいかもしれないし、繰り返しても美しい。でも、2回目、3回目になったら、新しいことを始めるべきだと思います。」

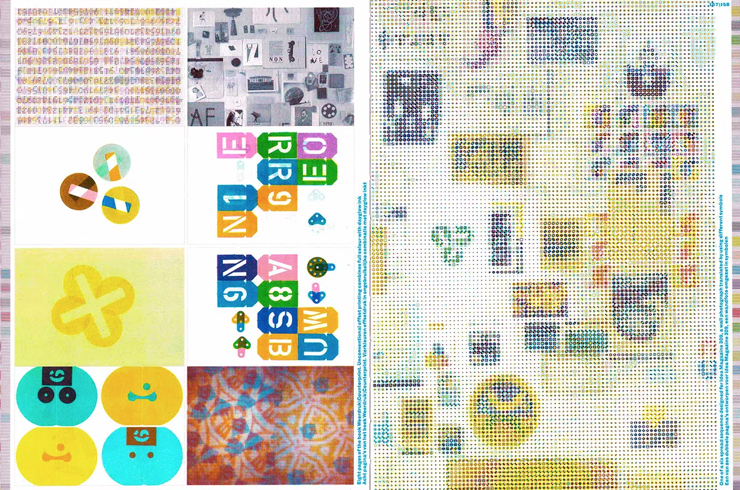

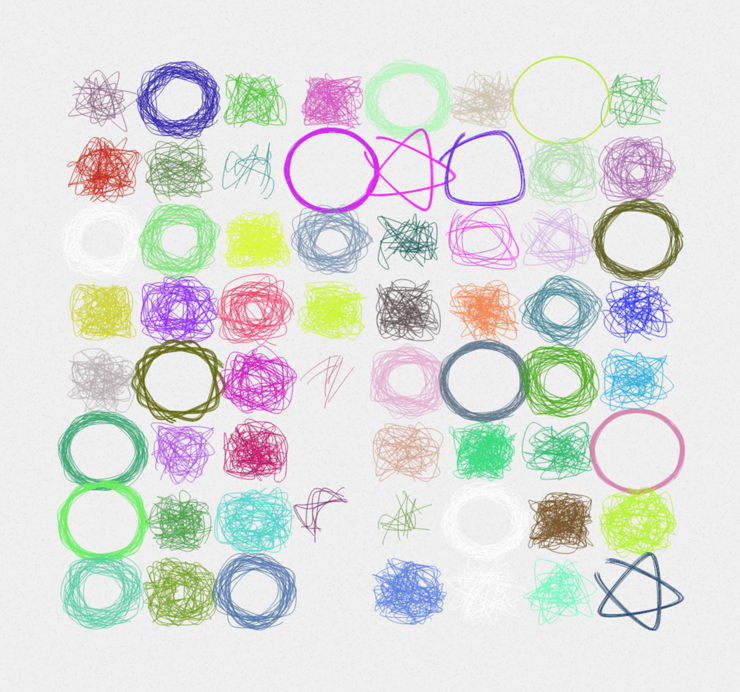

いい意味で90年代のインターネットの雰囲気を思い出しました。

こんなことができるようになりたいと憧れた作品。

SNS全盛のいまの時代の若者がどのように感じるのか聞いてみたいです。

90年代や00年代のアイデアは、SNSやスマホはの普及で大きく変わったと思ってましたが、何も変わっていないような気もしてきました。

コロナ禍の武漢のドキュメンタリー。

映像も音楽も骨太でかっこいい。

「”Coronation ”は、武漢のロックダウンの初日から最終日まで、中国国家の支配という政治的なスペクタクルを検証している。この映画は、ウイルスをコントロールするための国家の残忍で効率的な軍国主義的な対応を記録している。数日のうちに広大な救急野戦病院が建設され、中国全土から4万人の医療従事者がバスで運ばれ、市内の住民は自宅に封鎖された ・・・」

Vimeoオンデマンドでレンタル・購入可能だそうです。

Coronation >>

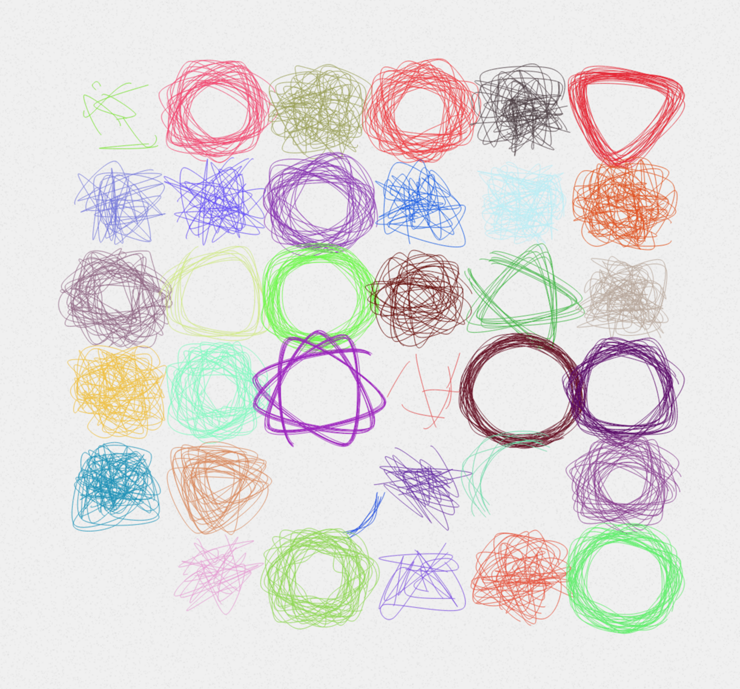

まだまだこのくらいのレベルなんだということです。

こうして遊んでるのも楽しいです。

コンストラクタとかすぐに忘れてしまうので、たまに思い出しながら練習したほうがよさそう。

リロードするごとにランダムに再描画します。

できれば、PCでご覧ください。

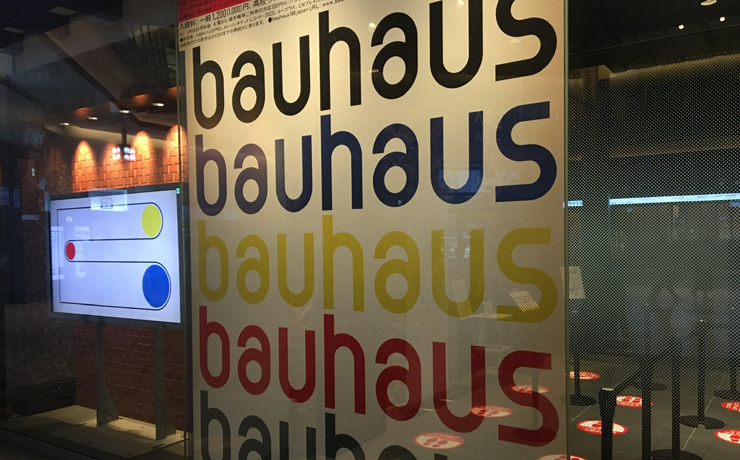

デザイン理論や作品より、学校教育としてのバウハウスを俯瞰できる展示でした。

あの時代に「デザイン」をどのように定義・分類して、教育カリキュラムを構築したのか興味深いです。

合理主義的な考えと表現主義的な考えを両立させたのはスゴいことだと思います。

年代を追うと、基本理念を守りながら時代や状況に対応して柔軟にカリキュラムを変化させていたようです。

基礎過程で審査をパスしないと専門課程に進めなかったようです。これは学生にも教師にも厳しそうですが大切な修練だったと思います。

教師と学生の綿密な関係は19世紀の徒弟制度の影響もあったかもしれませんが、学生のキャリアとかも配慮していたみたいでした。

開校100年 きたれ、バウハウス ―造形教育の基礎― | 東京ステーションギャラリー >>

【関連記事】

とてもいい展示でした。涼しげで夏に見るのがおすすめ。水と光に関わる作品がよかったです。

プロジェクトの進め方とか、一貫した視座の持ち方とか、社会との関わり方とか・・・そういうクレバーな感じでした。

スタジオ・オラファー・エリアソンの研究とリサーチの展示はおもしろかったです。

エンジニアとの雑多な実験の断片のような展示でしたが、そういう研究から作品になっていくのがいいです。

水彩のドローイングもよかったです。

ミュージアムショップでは、「Little Sun」プロジェクトのソーラーライトを売ってましたが、グッズとして棚に並ぶと、とてもチープに見えました。

どこにも出掛けられない夏休みにいかがでしょう。

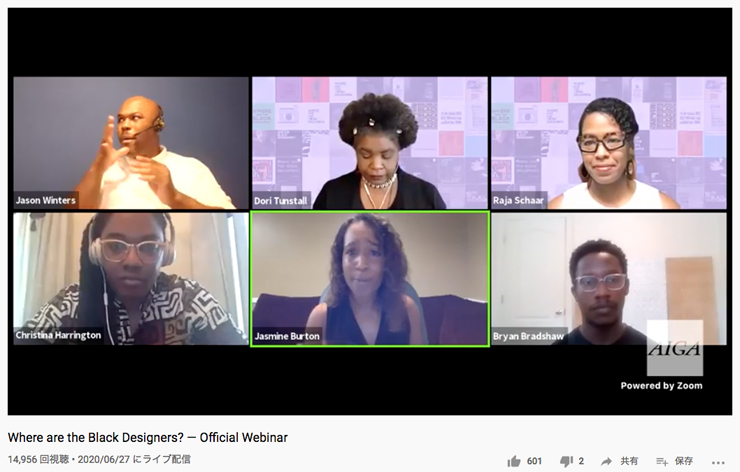

上の画像は、デザイン業界全体の人種差別問題を取り上げた「WHERE ARE ALL THE BLACK DESIGNERS?」のYouTubeライブのアーカイブです。

ほかにも、ミルトン・グレイサーの I♥NYのドキュメンタリーや、予告編が紹介されてます。

コロナ禍やBlack Lives Matter以降は、デザイナーやデザインそのものだけでなく、デザイン業界の体質や在り方が問われはじめてるようです。

日本のデザイン業界の体質も問われることになるかも。

9 must-watch design documentaries you can stream right now >>

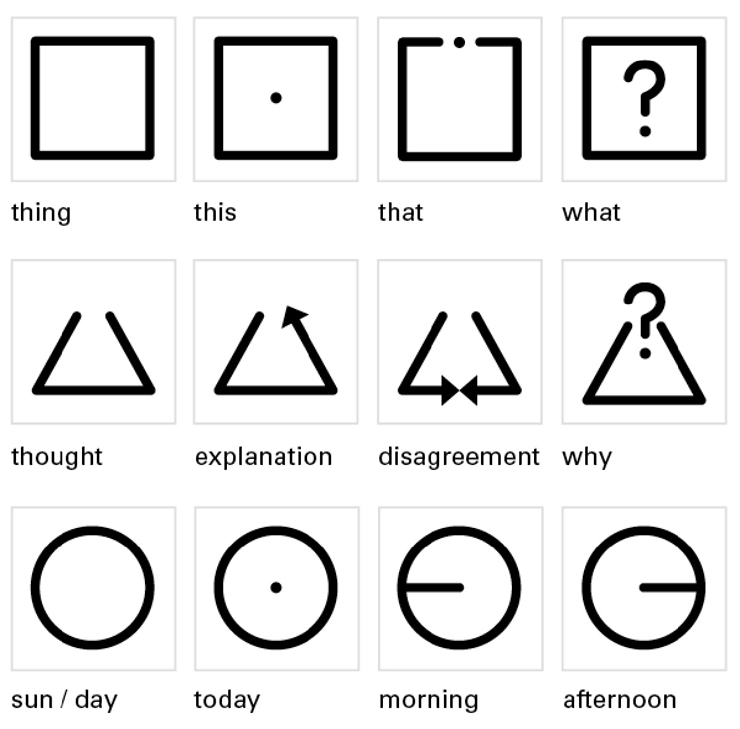

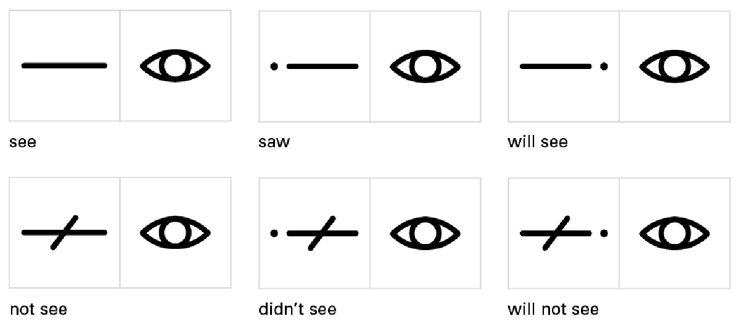

太田幸夫先生は国際非常口シンボルのデザインで有名です。

1960年代のプロジェクトだそうです。

文字を使わない言語であり、図形は概念を抽象化しています。

基本的には純粋に視覚的なエスペラント語の一種・・・だそうです。

たぶん学生の頃にこれを見せられたけど、当時はまったく理解できなかったのだと思います。

いまなら、このコンセプトがユートピア的で野心的なことが理解できます。

パソコンやインターネット後の世界にも引き継がれたデザイン手法。

元記事はこちら

© 2025 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。