G Suite として提供されていたサービスのリブランドのようです。

Gmailのアイコンがすっかり変わって、Mの文字と封筒のダブルイメージはなくなって、Googleなアピアランスになるようです。

「Google の新しい Google Workspace ブランドには、より優れた連携、利便性、柔軟性を備えたエクスペリエンスが反映されています。また、アイコンもそれを表しています。今後数週間以内に、Gmail、ドライブ、カレンダー、Meet のほか、同ファミリーの一部であるドキュメント、スプレッドシート、スライドなどの共同編集可能なコンテンツ作成ツールで、新しい 4 色のアイコンが表示されるようになります。このアイコンには、あらゆるユーザーのための統合されたコミュニケーションとコラボレーションのエクスペリエンスを構築するという Google の取り組みが表されています。」

コロナ禍でのワークスタイルの変化に対応しながら、Microsoft Officeなどへ対抗しようということでしょうか。

Googleのサービスは、PCでChrome以外のブラウザから使うときの動作をもっとなんとかしてほしいです。

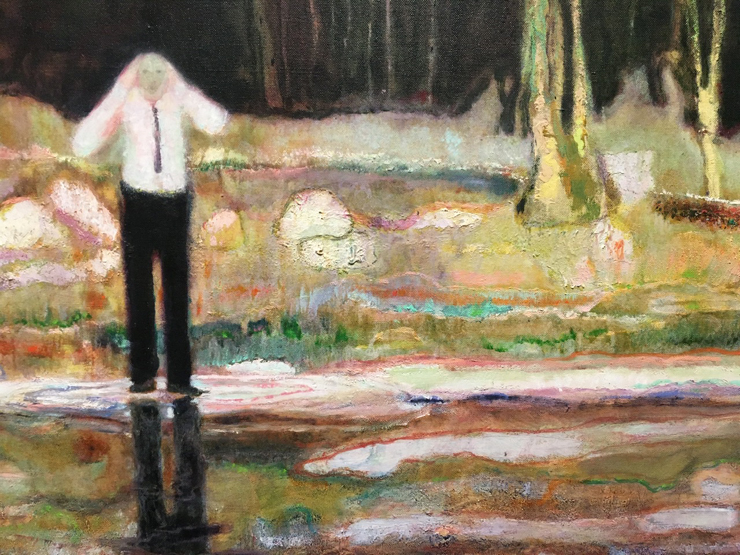

なぜかラグジュアリーでセレブな感じがする作品でした。

2000年代前半の新しい具象の絵画ブームのときに好きだった絵画作品のイメージがあって楽しかったです。

絵肌の多様な質感が見応えありました。

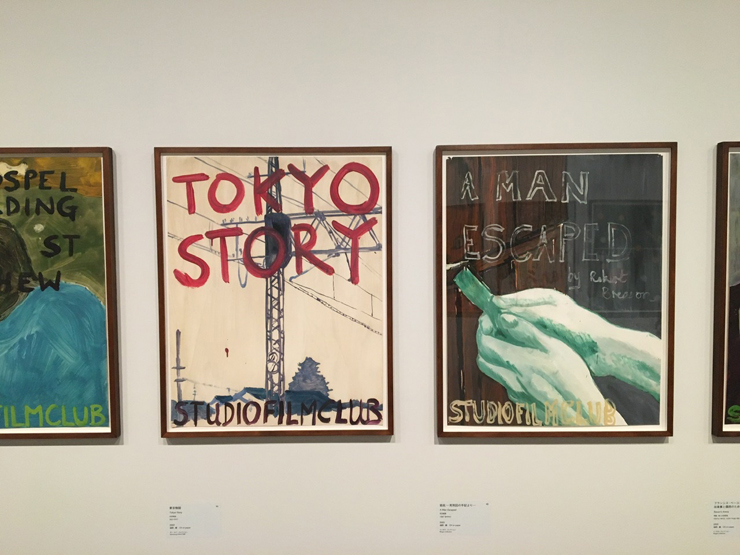

会場の最後にあった映画の自主上映会のポスターが味わい深いです。

映画作品への愛情があって、映画を見に来る人に楽しんでもらおうと描かれてるのがわかります。

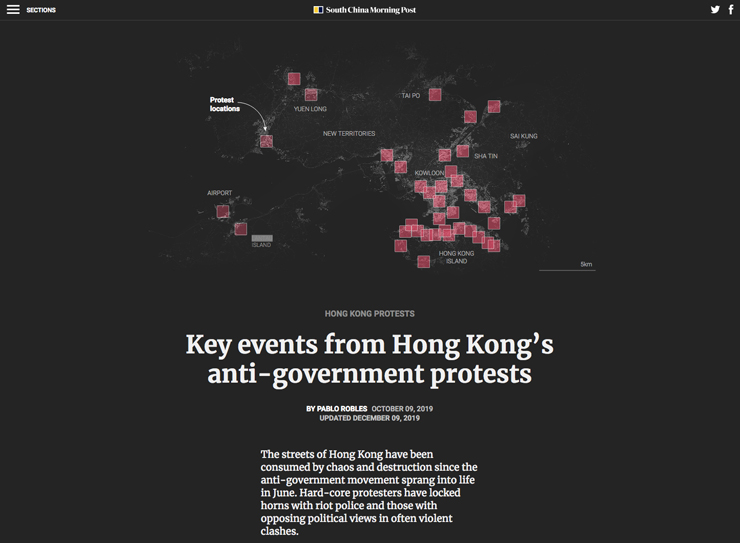

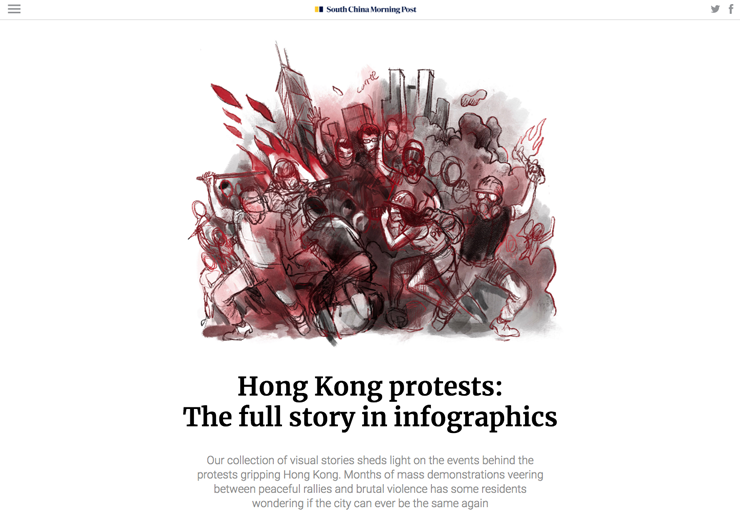

イラスト、チャートを作成してインフォグラフィックをつくることには時間が掛かります。

現在進行中の歴史的なイベントをリアルタイムで報道することに、インフォグラフィックは向いていないかもしれません。

そこで、サウスチャイナ・モーニング・ポストのチームは、90日ごとに区切って何が起こったかを報道する方針を取ったようです。

これは素晴らしい判断だと思います。

その結果、コンテンツは 映像、データ、タイムライン、インフォグラフィック を豊かに活用して、時系列の連続性を失わずに起こっていることを俯瞰して理解できるようになっているようです。

速報を垂れ流す報道では、政治的で歴史的な出来事を正しく伝えることはできないようです。

何が起こったのかを誰もがいつでも検証できるように、コンテンツが残り続けることを願います。

Hong Kong protests:The full story in infographics| South China Morning Post >>

Key events from Hong Kong’s anti-government protests | South China Morning Post >>

元記事はこちら >>

The ‘South China Morning Post’ reimagined visual storytelling to cover the Hong Kong protests >>

サーカス・アーティストのヨアン・ブルジョワのパフォーマンス。

2016年のパフォーマンスのようですが、かっこいいです。

パフォーマンスとしても、撮影した映像もいいです。

プロモーション映像やTVCMにもありそうな映像。

舞台が回るというだけで、これほど多様な表現になるのが新鮮でした。

元記事はこちら

Affected by a Central Force, Dancers Perform Implausible Bends on a Perpetually Spinning Stage >>

https://www.thisiscolossal.com/2020/09/yoann-bourgeois-celui-qui-tombe/

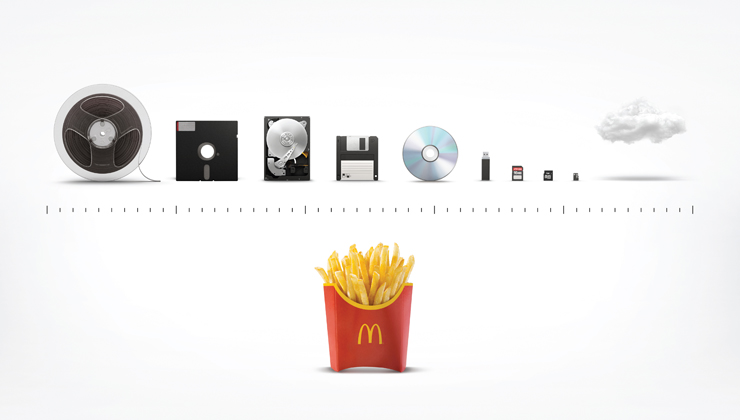

素っ気ないくらいシンプルだけど、そういえばそのくらい変わってないなー・・・と思える広告グラフィック。

デバイスの並べ方が共感のもとになってます。

目盛りが単純な線だけなのがいいです。ここに年代とか書き始めると蛇足なことになりそう。

これは広告なので、証拠じゃなくて共感があれば完成されるということ。

なんか、コロナ禍の広告としての、ひとつの形な気もします。

手掛けたのは、Leo Burnett London

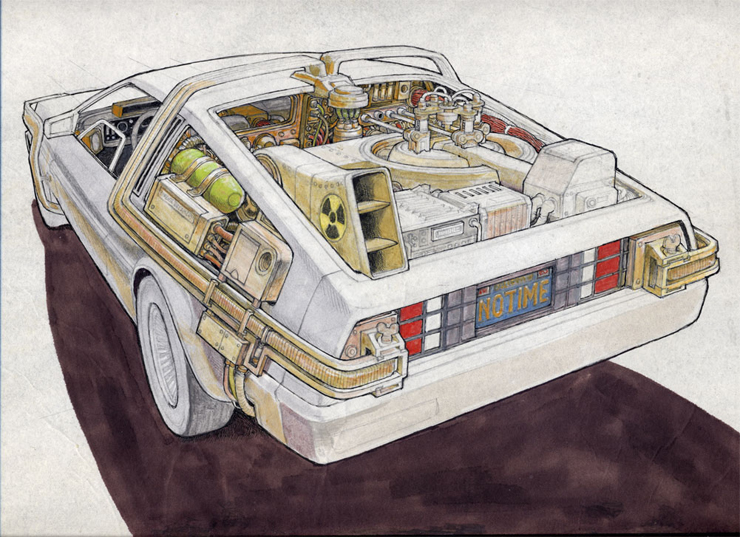

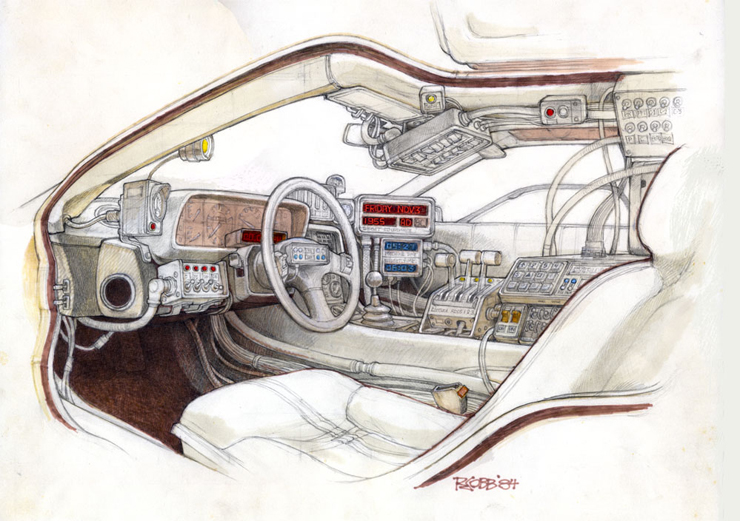

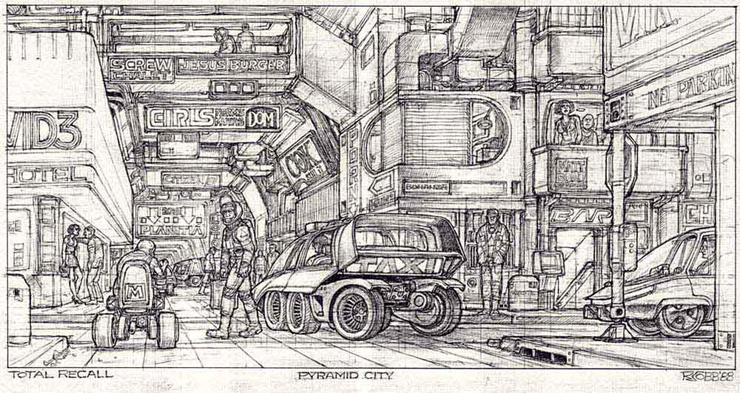

バック・トゥ・ザ・フューチャーの他にも、E.T.、 レイダース、トータルリコール、エイリアン、第9地区 なども手掛けていたそうです。

SF映画と言われて思い浮かべるあのイメージは、この人のイマジネーションとドローイングからはじまってるものがたくさんあるようです。すばらしい仕事だと思います。

10代の頃にディズニーのアニメーターとして働き始めて、漫画家、編集者、映画の特殊効果やデザインなど、多岐にわたる仕事をされたようです。

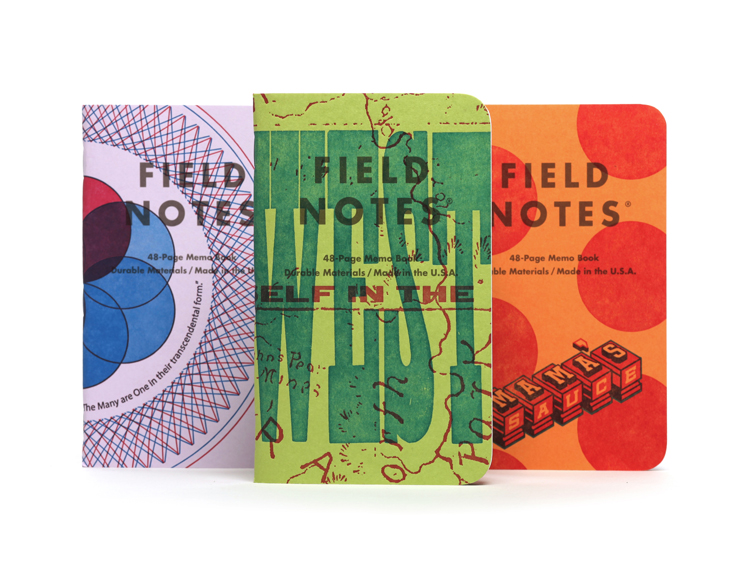

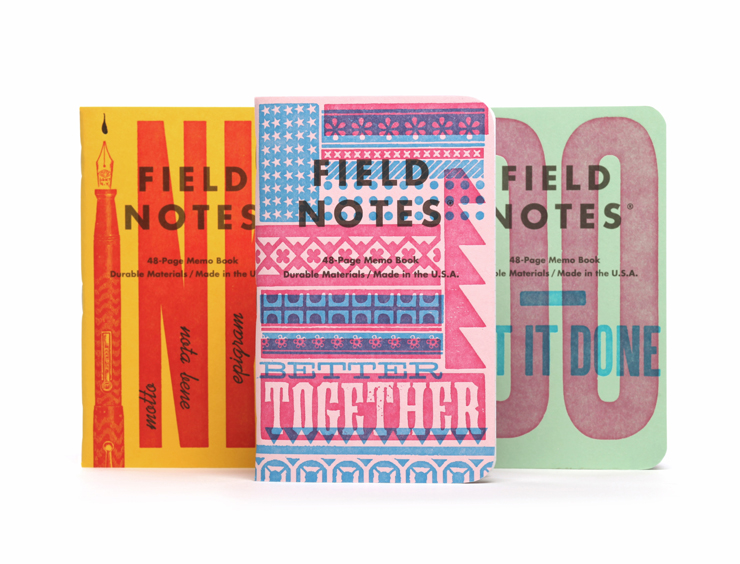

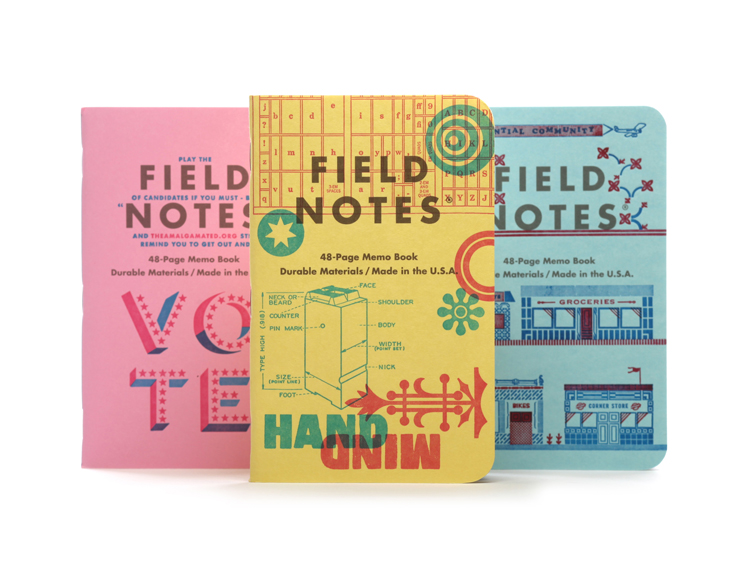

アメリカの活版印刷会社9社によるメモ帳のカバー。

ドキュメンタリー映像も味があります。

その手触りから伝統技術への愛情が伝わってきそうです。

「アメリカの活版印刷の歴史に浮き彫りにされた伝統を継承しながら、レイアウト、テーマ、メッセージは、遺産、地理、伝統、社会問題に関する個人的な表現であり、今日の活版印刷コミュニティの多様性と強さを示しています。」

アメリカのグラフィックデザインや印刷業に草の根で受け継がれていそうな、こういう伝統やコミュニティは素晴らしいと思います。

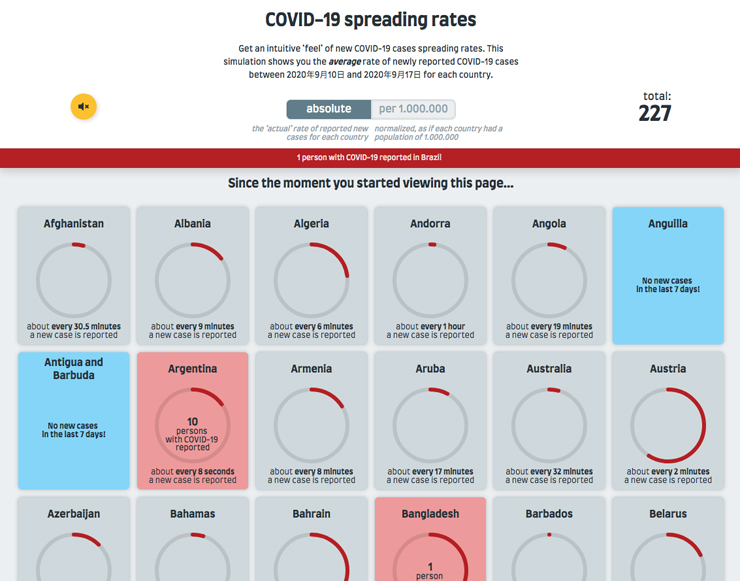

10数える間に世界中で22人が感染しています。1分後にはその数は300人以上に膨れ上がっています。

データエクスペリエンスデザイナーのJan Willem Tulp さんが開発したそうです。

「特にいくつかの国では、ウイルスがどれだけ急速に広がっているかを人々にもっと知ってもらいたいと思っています。だから、もう少し目に見える形にすることで、人々に緊急性と責任感を持ってもらいたいと思っています」

「absolute」と「per 1000000」で国別の単純な感染者数と各国の1000000人当たりの感染者数で表示切り替えできるのは正しい気がします。

元記事はこちら

Just how fast does COVID-19 spread? This visualization will shock you >>

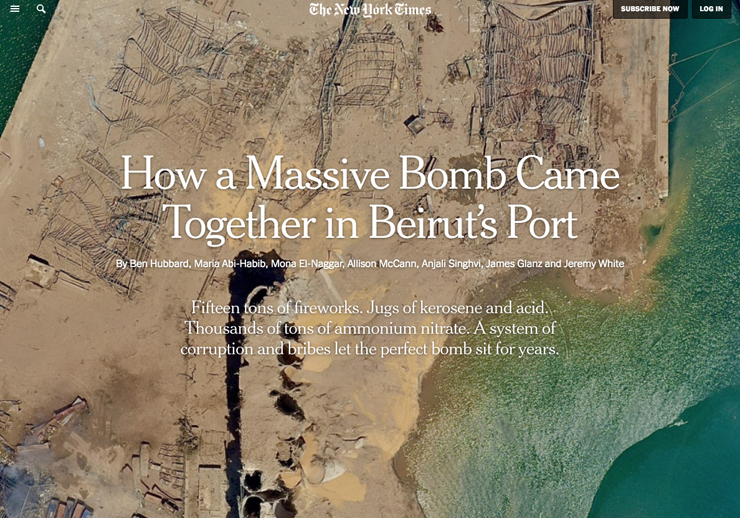

情報とデザインとインタラクションで力強いストーリーテリングになっています。ホントにうまいです。

冒頭からの縦スクロールに連動して表示される動画で、何が起こったかを詳細にわかりやすく伝えてます。

そのあとに事故の背景になった腐敗や現状を紹介する記事が続いてます。

親しみやすい技術でweb表現としてもよく考えられていて、コンテンツとして素晴らしいです。さすが New York Times という感じです。

How a Massive Bomb Came Together in Beirut’s Port – The New York Times >>

© 2025 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。