Apple Vision Pro でタイポグラフィがどのように変わっていくのか、Monotype社のフィル・ガーナムさんのインタビュー記事です。

Apple Vision Pro を使ったことはないですが、視覚メディアの変化としてタイポグラフィにも影響を及ぼすことになるようです。

日本語の場合はどうなんでしょう。

以下は興味深い箇所の抜粋です。

タイポグラフィ体験の全領域がカスタマイズ可能になる。

空間的なテキストには、瞬時にさまざまな背景に適応できるタイポグラフィが必要になる・・・「スティッキー情報テキスト」、つまり現実世界の物体に固定されたテキストは、パッケージ食品の栄養ラベルとして使用されたり、地域のリサイクル情報を表示したりすることができる。

ARの真のタイポグラフィ表現の可能性を掘り起こすのは、独立したクリエイターやブランドメーカーでしょう

Monotype社は、幾何学的なサンセリフ書体が拡張現実や仮想現実で流行するだろうと予測している。

この理論は、Monotypeと応用神経科学企業のNeuronsがフォントの感情性について行った最近の研究と一致している。

Apple Vision Pro を装着して活字を読む行為そのものが滑稽な気もするので、まったく違ったインターフェイスになるのかもしれません。

それでもタイポグラフィがなくなることはなさそうです。

10のグラフィックデザイン・トレンドが紹介されています。

AIや機械学習の登場でグラフィックデザインは大きな変化に直面していて、デザイナーには対応と適応が求められているそうです。

ほかにも、ビジュアルイメージやカラーリングのトレンドについても紹介されています。

1.AIアシスタント

2.余白を埋め尽くすデザイン

3.リードガラス効果

4.バービーピンク

5.鮮やかなカラーリング

6.ドット・グラフィックス

7.ピクセルの再発見

8.自然志向のデザイン

9.抽象的なグラデーション

10.グリッドと可視化されたボーダー

グラフィックデザイナーの仕事がAIで置き換えられるような気はしませんが、グラフィックデザイナーに期待されることが今までと違ってくる気がします。

グラフィックやショートムービーに、AIをうまく利用できるようになる必要がありそうです。

他のトレンド予測にも、ハッピーで鮮やかなカラーリングやグラデーションの流行は、多様性や多文化のシンボルというだけでなく、戦争や侵攻などの不確実な時代に望まれているとありました。鮮やかなカラーリングは刺激をもたらすためのものではなく、消費者の心理を慰めるためのようです。

ドット、ピクセル、ボーダーなどの90年代デジタルの質感もトレンドのようですが、正直なところ、もっとクリエイティブなトレンドがあっていい気がしました。

詳しくは下記へ

20年ぶりの個展だそうです。前回は見に行けず残念だったのを思い出しました。

個人的にもステファン・サグマイスターはスーパースターの一人です。

レンチキュラーをそうやって使うのは、なるほど、おもしろいです。

「50年、100年、200年といった単位で見てみると、私たちの生活は明らかに良くなっています。」

という展覧会の紹介のとおり、2つの時代の変化を抽象的なインフォグラフィックとして楽観的に演出されています。

素晴らしく美しいデータビジュアライゼーションです。

洗練されていて、赤裸々で、反抗的で、ラグジュアリーです。

ただし、グラフィックデザインが社会的なデータを扱う難しさを考えさせられるところもありました。

ビジュアルデザインがセンセーショナルであろうとする時に、取り扱うデータの中立性を担保することはほぼ不可能ではないかと思います。社会的なデータを扱うデザインの難しさは、そういうところにあると思っています。

100年前にオットー・ノイラートとゲルド・アンツがアイソタイプを発明したときの、そういうデザインをする必然性と時代背景について考えさせられました。

Stefan Sagmeister Now is Better >>

【関連記事】

この世界のドキュメンテーションとコミュニケーションを変えた天才。グラフィクデザインをデジタルにした人です。

彼もまた1970年代後半にゼロックスのパロアルト研究所にいたそうです。

そこでInterpressを開発しましたが、ゼロックスでは商業化されず、1982年に同僚のチャールズ・ゲシュケとAdobeを設立してポストスクリプトを開発したそうです。

ゼロックスで実現できずに彼が諦めていたら、この世界はどうなっていたでしょう。

イラレ以前のグラフィックデザインの仕事には専用の機材と技術と広い部屋が必要でした。

グラフィックデザインは小さくなってコモディティ化したのかもしれません。

サブスクになってからのAdobeは好きになれないですが・・・、グラフィックデザインの他にもデジタルデータを利用するデザインに関わるほぼすべての人はこの人の恩恵に与っているでしょう。

Remembering Adobe’s John Warnock >>

【関連記事】

アラン・ケイが語る、1970年代のゼロックス パロアルト研究所で起こったデザインの魔法を再現する方法 >>

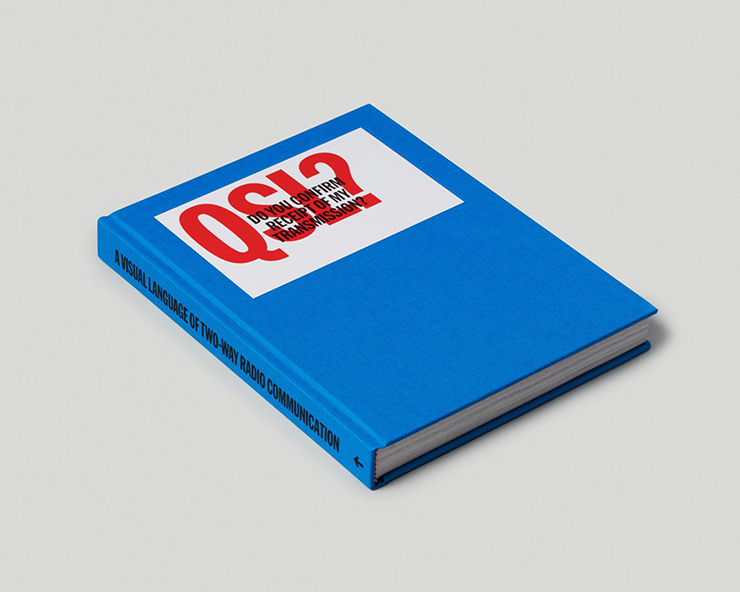

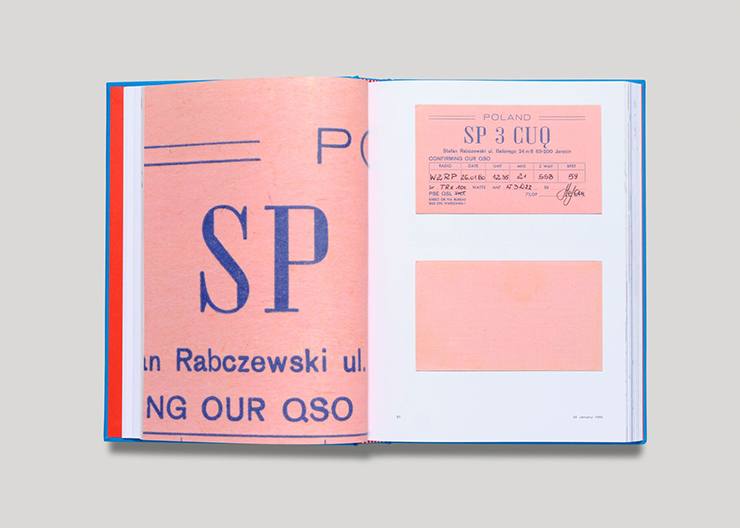

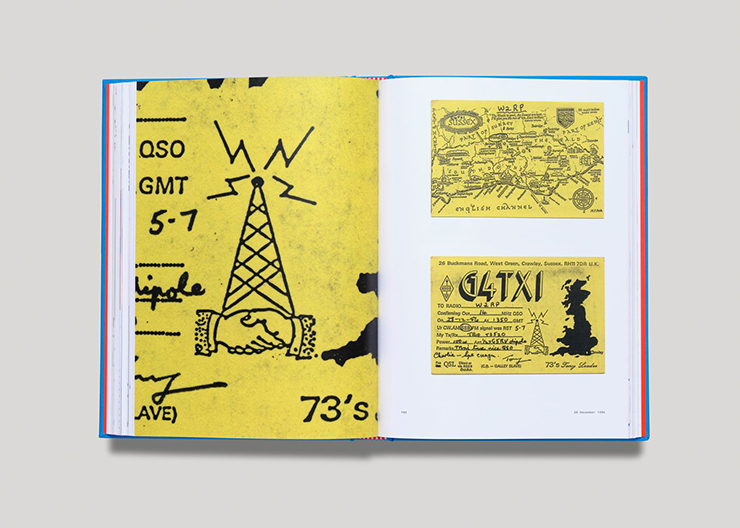

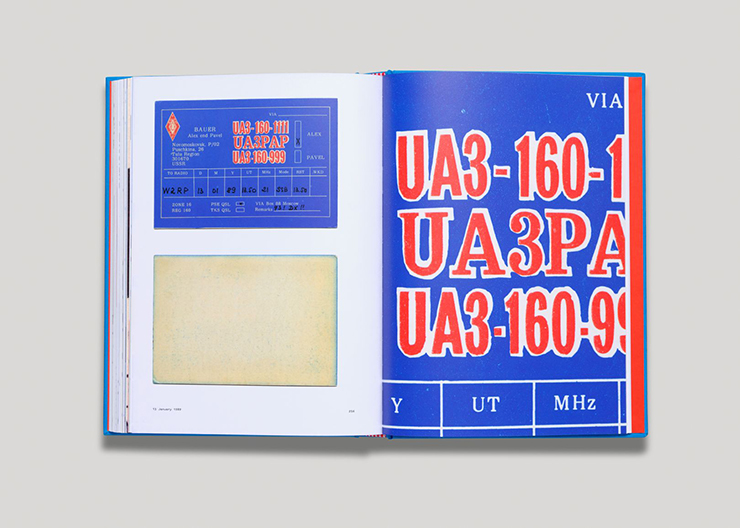

ラジオやアマチュア無線の受信を証明するカードがあると聞いたことはあるのですが、実物がどんなものか知りませんでした。

自由で豊かなタイポグラフィでのデザインがいい味です。

ニューヨーク地下鉄マップについてのドキュメンタリーやNASAのグラフィック・マニュアルなど、デザインのアーカイブを出版している Standards Manual のプロジェクト。

1970年代から80年代のカードのコレクションで、なかには手描きのカードもあるようです。

もとは、106歳で亡くなったアマチュア無線愛好家のコレクションだそうです。

以下は記事からの抜粋です。

「QSLカードから得られる大きな収穫があるとすれば、それは今日のソーシャルメディアの先例です。コールサインは現代のソーシャルハンドルであり、そのデザインはプロフィールのアバターと何ら変わりはありません。これはTwitterの前のTwitterで、フォロワーの代わりにQSLを手に入れることができたのです。」

「・・・私たちはQSLカードの創造性、役割、そして「コンタクトを取る」という行為の表現に魅了されたのです。・・・世界には常に新しいコミュニティ、アートフォーム、表現が存在するのだということを教えてくれます。探求をやめないでください。」

Standards Manual pays homage to the ham radio era, by resurfacing the art of QSL cards >>

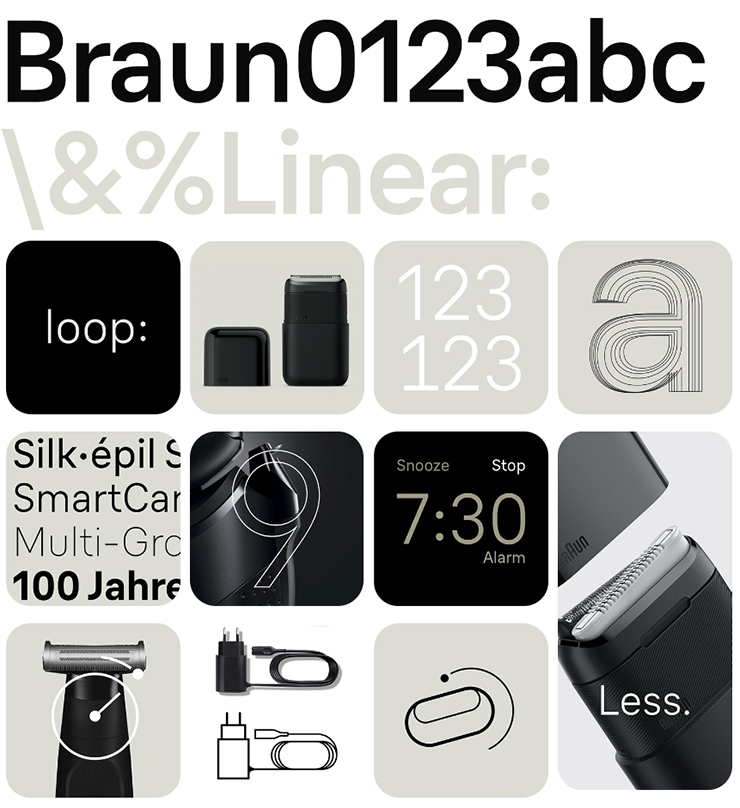

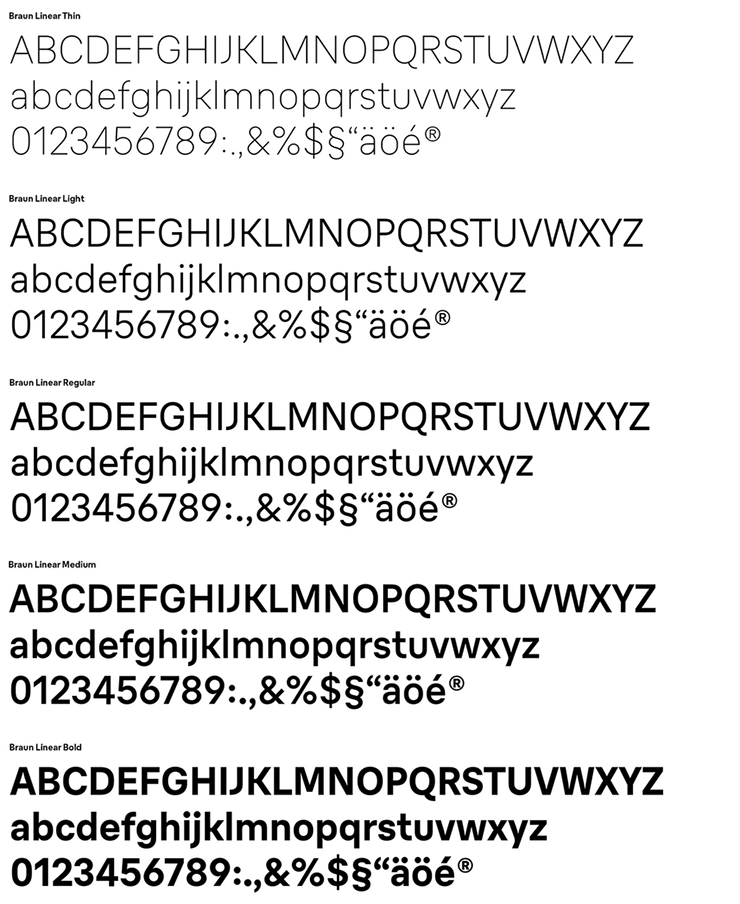

ブラウンのデザインスタジオのオリバー・グラベスとレンケ・タイによるフォントだそうです。

洗練された、便利で、親しみやすく、ドイツ的で、モダン・・・な書体として仕上げたそうで、確かにそのとおりで、合理的で美しくて清潔な感じ。

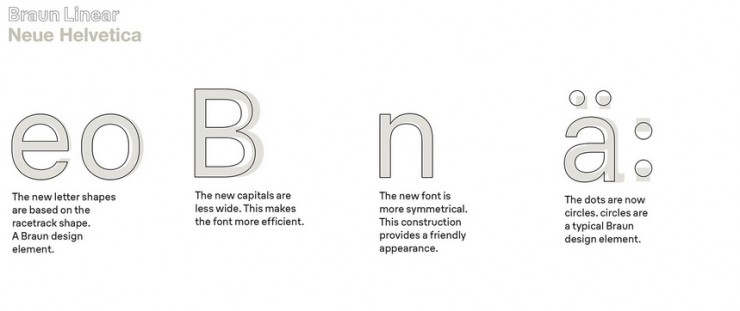

ヘルベチカとの比較でわかりやすく説明してくれてます。

伝統的なブラウンのデザインエレメントをベースにしています。

大文字の幅も狭くして使いやすくして、ドットが丸なのもいいです。

デザインツールとしてのプログラミングの可能性についての記事です。

とてもいい記事です。考えさせられるし、いろいろ思い出します。

Stig Møller Hansen氏のインタビュー記事で、クリエイティブコーディング、グラフィックデザインとコード、アルゴリズム、など、コードをデザインツールとして「使う」ことの可能性について話しています。

個人的には、デザイナーがコードついてプログラマーと同じレベルまで学ぶ必要はないと感じています。

ただし、コードについて正しく理解し学ぶことは、デザイナーの前提条件になっているとも感じます。

Stig Møller Hansen氏の記事では、コードをデザインの「ツール」として話していますが、デザイナーにとってコードは、学ぶべき「思考方法」でもあると思います。

コードがどのように実装されているのか、プログラミングがどのように設計されているのかは、この社会に役に立つデザインをするためにデザイナーが理解すべきことかも。

デザイナーはコーダーに「指示をする」「依頼する」ための知識が必要・・・という考えは、たぶん間違ってるでしょう。

デザインとプログラミングの融合がもたらす可能性とは >>

https://spctrm.design/jp/demagsign/where-graphic-design-and-programming-meet/

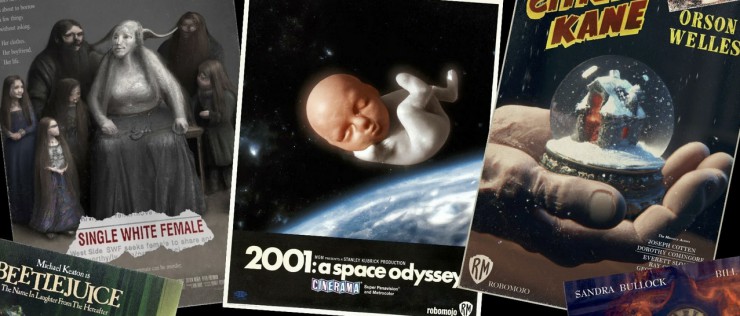

E.T.、スターウォーズ、バットマン、レザボア・ドッグス などの映画の、ビジュアル、タイトル、プロットなどをAIに学習させて、出来上がった画像で映画のポスターを制作してます。

Vincenzi というアーティストによる「ROBOMOJO」というプロジェクトの作品。

AIの限界と可能性、そして芸術、文化、未来との関係を探求するプロジェクトだそうです。

この作品では「AIを使って映画のポップカルチャーを再構築」しているそうです。

「人工知能は、私たちが知っているようなアートの終わりなのでしょうか? AIは人類の文化的過去をどのように解読するでしょうか? ましてや我々の文化的未来を構築するのでしょうか? このプロジェクトはAIを使った新しいテクノロジーの到来する波と、その結果人類の創造的なアウトプットがどのように進化していくのかについて、対話を開くものです。」とのことです。

おもしろいです。

映画タイトルのロゴやフォントが映画のポスターであることを成立させてくれてるのがわかります。

それにしても、この不気味さはどこから来るんだろう。

弾頭のような形の黒いスノーボールの中に白い鳩というアイデア。

大貫卓也のアートディレクションの批判的な視点は憧れで、懐かしい印象でした。

30年くらい前に学校の特別講義で、表現のアウトプットにおける「ぬるさ」について話していたのを思い出しました。

わざと高解像度ではないかのように見えるビジュアルにすることは、広告というジャンルに相応しく、また、広告に対しての批判も含まれているようでした。当時は衝撃的でした。

今回の展示のモノクロ写真のフィルム粒子の質感も、懐かしいです。

アナログからデジタルの制作環境に変わってから、過剰に高精細でデザインし過ぎる傾向にあるようです。明確なアイデアと「ぬるさ」のあるビジュアルは、シンプルに良いことなのかも。

下記のカレル・マルテンスのインタビューでも、

「色が多すぎる、形が多すぎる、アイデアが多すぎる。デザインの一部分をある種の躊躇や仄めかしとしておくのは難しいけど重要なことです。」

という話があります。

【関連記事】

カレル・マルテンスのインタビュー記事

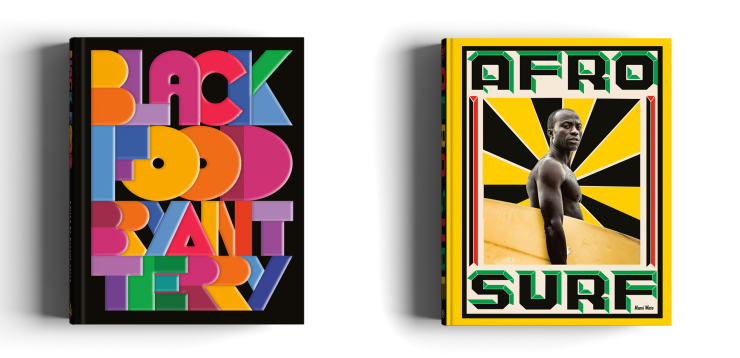

1923年からAIGAが毎年発表している「50 Books|50 Covers」だそうです。

今年はタイポグラフィが豊作の年のようです。タイポグラフィしか使われていない本が多くあります。

画像とタイトルの両方を掲載するのが一般的だった10年前の書籍のトレンドとはまったく違っているそうです。

以下は抜粋です。

「今は書体デザインの黄金時代です。有色人種や女性など、より多様な書体デザイナーが活躍しています。グラフィックデザイン以上に、書体デザインは歴史的に白人男性だけのものでしたから。」

「顕著な例として、ブライアント・テリーによる料理本『Black Food』があります。表紙には料理の写真がなく、大胆で楽しい色とりどりのタイポグラフィが使われている珍しい料理本です。「食欲をそそると同時に、ブラックカルチャーを感じさせるものを作るために、活字を使っているのです」

「表紙は、本の中のストーリーや情報の土台となるような雰囲気を醸し出さなければなりません。デザインは感情的な行為です。表紙を作るには、多くの直感が必要なのです」

「『アフロサーフ』は、アフリカ大陸のサーフィン文化をテーマにしており、読者を直接見つめる黒人サーファーの写真と、アフリカの視覚文化を連想させる緑、黄色、赤のグラフィックで囲まれているのが特徴です。これは、喜びをもたらす娯楽についての本書の内容を反映していますが、歴史的に白人のスポーツであったサーフィンを黒人サーファーがどのように再定義しているかを論じることで、制度的抑圧に関する現在の会話にも関わっています。誰が見えるか、誰が含まれるかということです。」

© 2025 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。