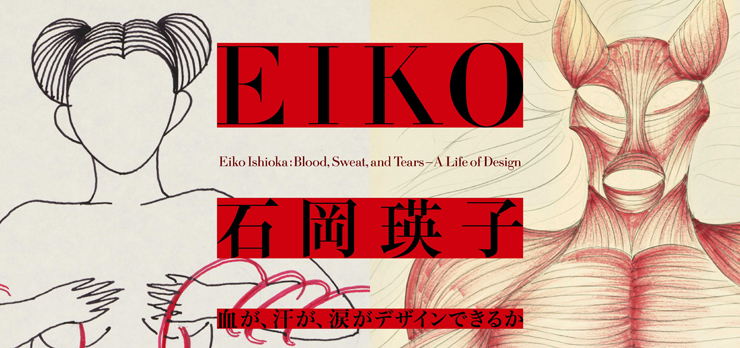

ゴージャスな衣装とグラフィックに目眩がする感じ。なんというか、バブルなビジュアルデザインの「過剰さ」「過激さ」をダイナミックに体現していたと思います。「身体」と「顔」でいっぱいの展示でした。

会場全体にずっと流れている石岡瑛子のインタビュー音声がウザい印象でしたが、「熱さ」は充分伝わってきました。

ただし、独善的とも言えるこの類いの熱さはデザイナーの感覚やデザイン業界を歪めてきたひとつの要因かもしれない気もしました。

石岡瑛子がキャリアを通じて自身のデザインの領域を押し広げて行く姿勢はスゴいの一言ですが、90年代以降の米国でグラフィックデザインの活動を続ける選択肢はなかったのだろうか・・・とも思いました。

88歳だったそうです。コロナで亡くなったそうです。

美術評論家の奥さんもその翌日に亡くなったそうです。

動画は2008年のインタビュー。「デザイン」と「プロジェクト」について、また、職人としてのデザイナーの理想について語ってるようです。

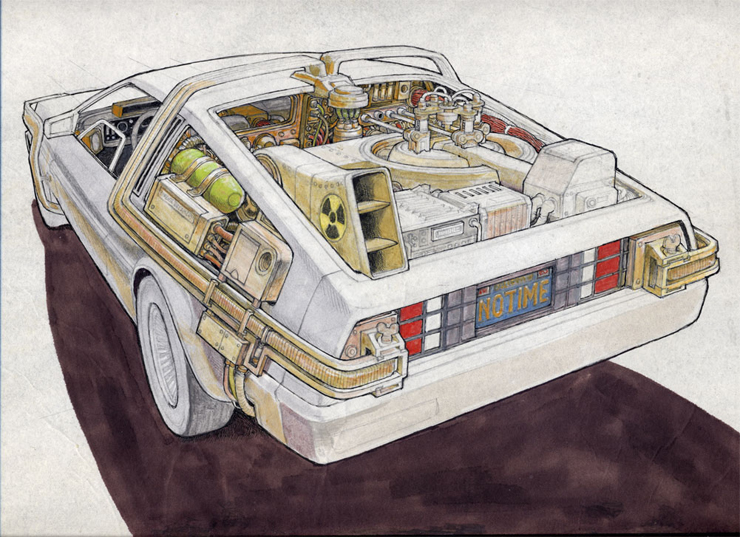

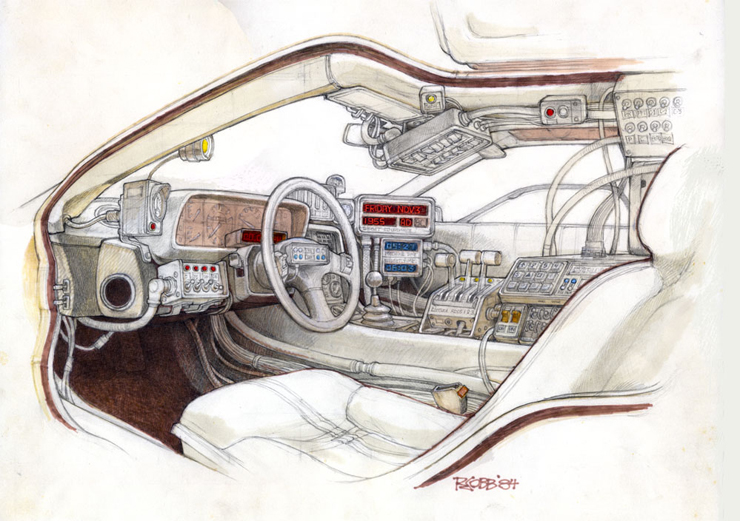

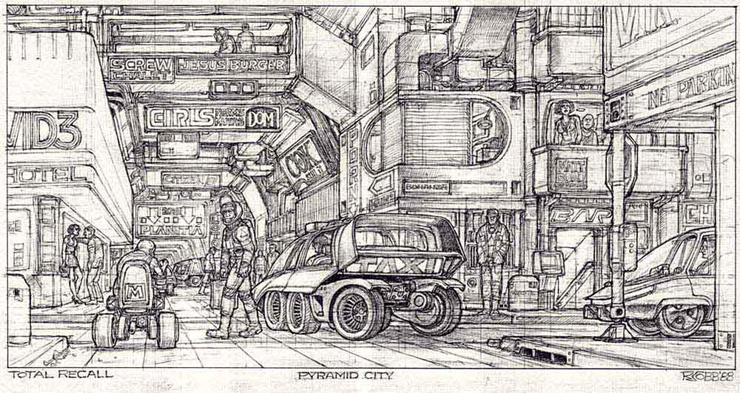

バック・トゥ・ザ・フューチャーの他にも、E.T.、 レイダース、トータルリコール、エイリアン、第9地区 なども手掛けていたそうです。

SF映画と言われて思い浮かべるあのイメージは、この人のイマジネーションとドローイングからはじまってるものがたくさんあるようです。すばらしい仕事だと思います。

10代の頃にディズニーのアニメーターとして働き始めて、漫画家、編集者、映画の特殊効果やデザインなど、多岐にわたる仕事をされたようです。

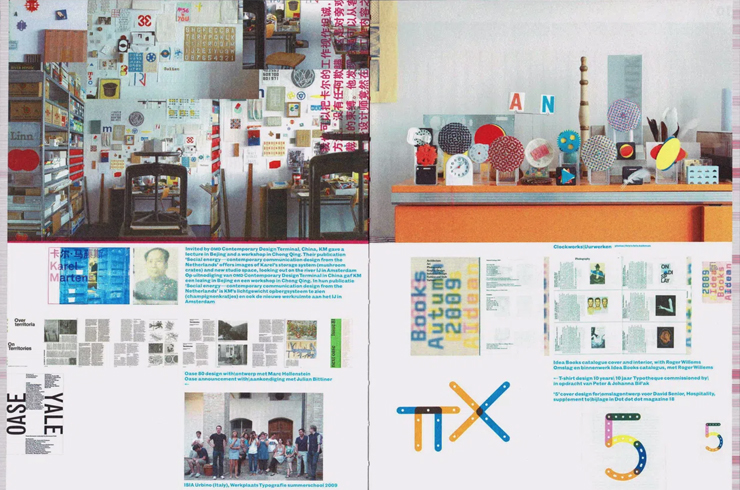

81歳になるカレル・マルテンスが失敗を重ねながらデジタルなデザインプロセスに挑戦した様子をインタビューで答えてます。

「わからない」という状況で、創造的に失敗を重ねることの大切さが伝わってきます。

うまくできることを繰り返すのではなく、失敗のプロセスにこそインスピレーションがあるようです。

また、現在のデザインは「完成しすぎ」で、デザインには「不在(欠けていること)」が大切だとも話しています。

若い頃にこういう先生に教わりたかったです。

以下は抜粋・・・

カレルが1961年にアーネム・アカデミー・オブ・アート・アンド・インダストリアル・アーツでファインアートを学んだ後にキャリアをスタートさせたとき、業界は今日のようなスクリーンベースの分野とは全く異なっていた。当時、彼は8~9ポイントサイズの小さな活字を手描きで描いていました。ボタンを押すと目の前に文字が現れるという今日の技術的なシンプルさとはかけ離れたものでした。

・・・現在のテクノロジーは、Adobeデザイン以前の時代に存在していた制限の多くを消し去ってくれます。しかし、カレル氏にとって、グラフィックデザインは制限から生まれたものであることを忘れてはならない。だから、この新しい時代になっても、アートの基本はほとんど変わっていないのです。

「好奇心は人間にとって非常に重要なものです。棚の上の本を見れば、好奇心が湧いてくるはずです。デザインにおいては、目に見えないもの、不在がとても重要です。でも、デザイナーは、ある食材をセットで提供したり、あるものを暗示したりすることができます。」

ボタンをクリックするだけで簡単に使えるようになった現代では、デザインが「完成しすぎ」と感じることもあるとカレル氏は言います。結局のところ、コンピュータは最初に人間の手によって作られたものを真似しているのです。カレル氏は、この完全すぎるという概念について次のように述べています。「色が多すぎる、形が多すぎる、アイデアが多すぎる。デザインの一部分をある種の躊躇や仄めかしとしておくのは難しいけど重要なことです。」

・・・現代のテクノロジーはデザイナーを「怠け者」にしたと言う人もいるかもしれませんが、一方でカレルにとっては、アナログな方法に戻ることは意味がないと考えています。今あるものには理由があるのです。過去は終わってしまったのです。

「もう誰も作れないような方法で本を作るのは馬鹿げている。それはパッセだし、美しいかもしれないし、繰り返しても美しい。でも、2回目、3回目になったら、新しいことを始めるべきだと思います。」

プッシュ・ピン・スタジオからの永年の活躍は、世界中のグラフィックデザイナーの憧れだと思います。

システムに則ったルールが重視されるビジュアルデザインの現状では、60年代や70年代にミルトン・グレイサーのやっていたことをもう一度参考にしてみるのもいいかも。

91歳だったそうです。

httpsMilton Glaser, Master Designer of ‘I ♥ NY’ Logo, Is Dead at 91 >>

【関連記事】

グラフィックデザインの神様、ミルトン・グレイサーのインタビュー映像 >>

ミルトン・グレイサーが語る、クラウド・ソーシングでデザインを決定することがどのようにデザインをダメにするか >>

ミルトン・グレイサーのインタビュー映像「あなたは、義務としてデザインしているのか、それとも自然な習慣としてデザインしてるのか?」>>

1993年から3年間のプロジェクトだったようです。

PDCAの手法が未熟な子供の遊びに思えてきます。

18世紀創業の伝統的なKPMのクラフトをどのように現代に転換するのか。

というプロジェクトだったようです。

「手で創る」ことを前提としながらも、手作業の実行時間を最小限にすることを目指したようです。

リサーチして、研究して、「壊す」ことまで含めた実験をしていること。

「印刷された装飾は手作りといえるのか」というようなテーマも検討したそうです。

エンツォ・マーリが考えたこと、取り組んだこと、実践したこと、どれも理にかなったアプローチに思えます。

ずっと前にエンツォ・マーリの「プロジェクトとパッション」という本を読んだ時はあまり理解できなかったのですが、少し理解できた気がしました。

元記事はこちら

enzo mari design history: craftsmanship as utopia, porcelain vases and decoration for KPM >>

Appleを顧客としてこれからもAppleのデザインに関わり続けるようですが、Appleのデザイン・カルチャーにも変化が起こるかもしれません。または、これからのAppleにとって最重要となるデザインの分野はジョニー・アイヴの手掛けてきた分野ではなくなるのかも。

「・・・・アイヴはAppleが21世紀の危機的な瞬間を迎えようとしているところです。アイヴは20年間かけて、人々がテクノロジーとどのようにやり取りするべきかについての視点を明確にしました。しかし、テクノロジーの未来はもっと不透明です。そしてそれはこれまで以上に優れたデザインを必要としています。・・・」

「2020年に向かってテクノロジー産業は新しい時代精神に向かっています。 ” 私のポケットの中にある小さなコンピュータはどのようなものになるのでしょうか ” よりもずっと大きな問題に直面しています。」

下記のURLの記事のまとめは興味深いです。

記事はこちら

Jony Ive is leaving Apple at the worst time >>

Jony Ive to form independent design company with Apple as client | Apple >>

http【関連記事】Appleがそのデザインの20年を振り返る写真集『Designed by Apple in California』を出版 >>

個人的には、アイヴ以前のアップルのデザインも好きです。

憧れたグラフィックの数々が揃っていました。

80年代後半ごろの作品は懐かしくもかっこいい。

冴えわたってる感じ。

現在のビジュアルデザインは説明的で画一的すぎるかも。

あと、写真を恣意的にイジリ過ぎなんだとも思えてきました。

当時の日本のグラフィックデザインはいろいろな意味で頂点だった気がします。

2018年に公開されたディーター・ラムスのドキュメンタリー映画のオマケ映像らしいです。

ご本人のナレーション。音楽はドキュメンタリー映画と同じでブライアン・イーノのようです。

美しく、シンプルで、力強いメッセージの映像。

胸に刻んでおきたいです。

上の動画で話してる Marcus Engman は6年間IKEAのデザイン責任者で、IKEA製品のイメージを変えながらIKEA成功に導いてきた人。IKEAを退職して SKEWED というデザインコンサルティング会社を設立するそうですが、その会社のコンセプトが素晴らしいようです。

「私はデザインがマーケティングの代替になり得ることを示したいと思います。」

「デザインやコミュニケーションを正しく行えば、メディアを買うよりもよいマーケティングになるでしょう。」

「人々はモノをつくるプロセスに興味を持つようになっています。私は透明性を信じています。デザインプロセスの透明性が向上すれば、人々の関心が集まり、プロジェクトにも関心が寄せられます。」

「大企業でやる仕事の大半は、戦略を立てることと協力会社を見つけることでした。私はデザインにもっと近づくことを望んでいました。もう一度、自分でデザインすることができるようになりました。」

「我々は、良いデザインが無駄に死んで悪いデザインがその価値に相応しくない注目を集めるのを見てきました。 あなたが本当に変えたいのなら(もちろんそうしますが)マーケティングはこれ以上機能せず、デザインやデザイン・シンキングでは十分ではありません。

必要なのは、デザインとコミュニケーションを開発することです。これを行う唯一の方法は、個人の利益やスプレッドシート・シンキングを超えて、大きなアイデアを持ち、分野を超えて一緒に働いて、正しく始めることです。

そのために私たちは、オープンでコラボレーティブなコミュニケーションによってデザインの可能性を探求し開発するためにSKEWEDを設立しました。私たちは分け与えあいます。」

素晴らしい理想を掲げていると思います。

SKEWED では Marcus Engman がプロジェクトごとにチームを集めてプロジェクトごとの利益を共有するという体制にするようです。(日本でやったらうまくいかなそう。)

デザインの新しいワークスタイルを確立させてほしいです。

元記事はこちら

Design will kill marketing, says Ikea’s former design chief >>

© 2025 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。