英国らしいジョークで、ある意味でパンクで「NO FUTURE」です。

賃金、住宅、食糧、インフラ、雇用、が崩壊している英国社会で、「すべてうまくいってる!」と明るく歌うミュージカルになってます。

CMを手掛けたMotherのトム・ベンダーさんのコメントです。

「人々の生活における真の問題は、特定の何かではなく、物事が機能するか機能しないかに対する私たちの集団的な諦め——現状を受け入れる慣性にあります。」

「『Everything Is Fine』の狙いは、決め付けるのではなく、別の選択肢があるかもしれないと提案することです。」

暗号資産が社会を良くするようなメッセージは誤解を招きそうなので、そこは避けて、でも自分が属する社会の崩壊と自分の将来について多くの人が共感できるテーマを力強いメッセージにする・・・という上手い演出になってる気がします。

ミュージカル仕立ての演出にすると、だいたいうまくいくような気がします。

結果がどうなるのか、おもしろい実験になりそうです。

「生産性が倍増する」という目標はなぜか昭和的な感じもしますが、AIに何を期待するのかという点で現実的な取り組みのような気がします。

個人の能力の拡大よりも、組織運営の無駄の削減にAIを使うのは、規模が大きい日本企業に向いてるかも。

以下は記事からの引用です。

「会議の要約や文書作成、経費管理、研究など、チームを遅らせるような反復的な作業を、これらのツールが担うことが期待されています。」

「AIは人間の努力の代替ではなく、支援ツールとして活用する意図です。」

「従業員は、手動でタスクに取り組む前にAIツールを活用するよう奨励されており、自動化をワークフローの不可欠な要素として位置付ける「AI優先」のアプローチが促進されています。」

「AIは必ずしも効率向上を保証するわけではありません。ある事例では、AIツールを使用する開発者が、自分たちはより速く働いていると信じていたにもかかわらず、タスクを完了する速度が遅かったことが示されています。」

うまくいくといいですね。

NFTアートのバブルが終わって、ここ数年のデジタルアートはおもしろくなってきたと思います。

そこにはキュレーションによる功績も大きいです。

多様なデジタルアートとアーティストをキュレーションするスタジオについてのForbsの記事です。

数十年に一度の大きな変化を目の当たりにしているような感じがしています。

以下は抜粋です

「絶え間なくイメージが生み出され、複製される時代において、文化的関連性はどのように生まれるのでしょうか?現在発展しつつある傾向を精査し、時代をはるかに先取りするアーティストにスポットライトを当て、過去の前衛的な探求と並べて文脈化しようとする者は誰でしょうか?新奇なものから革新性を選別しようとする者は誰でしょうか? キュレーターのスタジオに入ります。」

「キュレーター・スタジオには、大規模な機関にはなかなか真似できない、ある種の機敏さとアーティストとの親密さがあります。私たちはアーティストの活動が進化していく中で共に歩み、作品が形作られる段階からキュレーションの枠組みを提供することができます。私たちは実験的な要素が歓迎される空間を創り出すと同時に、トレンドの平坦化効果に抵抗し、若いアーティストが単に一時的に『浮上』するのではなく、彼らが積極的に形成しているより大きな対話の中に根ざしていくよう努めています。」

「制度的な文脈の中で、その即時性と開放性を守ることがいかに重要か。人々は単に受容的であるだけでなく、それを渇望しています。私はこのモデルをさらに発展させていくことに興奮しています。ノマド的な形式、持続的な集会、あるいは多層的なコミッションなど、どのような形式であっても、リスク、創発、そして関係性を重視したキュレーション体験を創造し続けたいと思っています。」

NFTはデジタルアートの在り方を変えたと思います。

バブルが弾けたあとも、変化したデジタルアートは、ホワイトキューブの外に広がり、展示という枠組みからも離れていくのかも。

The Role Of Curatorial Studios In The Digital Art Ecosystem >>

OpenAIからの正式な発表ではありませんが、やっぱりそうだよね・・・という感じです。

ベースはChromeやEdgeと同じChromiumだそうですが、見た目を変えたり機能を追加した程度のものではなさそうです。

「このブラウザは、ユーザーを検索結果ページに誘導するのではなく、チャットファーストで、自然言語インターフェースを通じて、提案、チケット予約、フォーム入力、答えの取得を提供する。これは、今日のほとんどのブラウジングを定義しているリンクホッピングのルーチンからの重要なシフトである。」

「日常的なウェブタスクを自動化するために設計されたOperatorツールをインターフェイスに組み込むことで、ボルトオンの拡張機能ではなく、摩擦のない統合を目指している。こうすることで、ブラウジングは受動的なナビゲーションから能動的でインテリジェントな「デリゲーション(委任)」へと進化する。」

だそうです。

デリゲーション(委任)という概念は新しい気がしました。

このブラウザが主流になれば、コンテンツやサービスとの信頼関係の持ち方が変わるので、WebのUIUXも変わる気がします。

WebのUIUXには視覚的な要素は無駄になるのかも。

OpenAI is reportedly building its own browser to take on Google Chrome >>

デンマークの文化大臣であるヤコブ・エンゲル=シュミットによると、

「この法案では、誰もが自分自身の身体、声、顔の特徴を持つ権利があるという明確なメッセージを送ることに同意している。」

ということだそうです。

これはAIを使ったディープフェイクを取締るための基本になる法案のようです。

これは拡散させるSNSプラットフォームにも刑罰を科すことが含まれるようです。

「もちろん、これは私たちが切り開こうとしている新境地であり、もしプラットフォームがそれに従わないのであれば、私たちは追加の措置を取ることも厭わない。」

パロディや風刺的な内容の創作物は、これまでと同様に制限から除外されます。

自分自身の身体、声、顔の特徴を「著作」とするのは、肖像権とはまた違う、新しいコンセプトのようです。

AIの普及で、誰もが自分自身を証明する必要があるのでしょうか。

そうであれば、その証明方法はWeb3のようなオープンなものであってほしいです。

Denmark wants you to copyright yourself. It might be the only way to stop deepfakes >>

Denmark to tackle deepfakes by giving people copyright to their own features >>

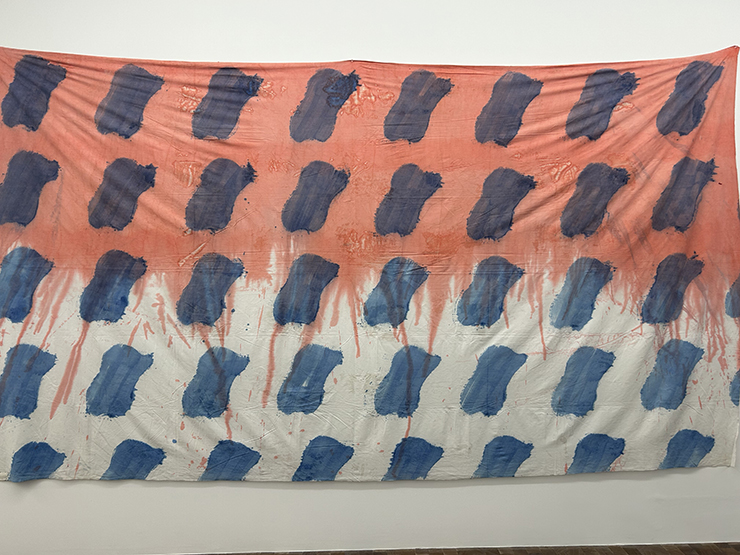

1970年代のフランスの前衛的な芸術運動で、90年代に世界各地で回顧展もあったそうです。

フランスの現代美術ギャラリーのCeysson & Bénétière(セイソン&ベネティエール)が東京・銀座にをオープン。そのオープニング展で作品が展示されています。

言葉の意味は「支持体/表面」で、「絵画の構造を解体する」というコンセプトです。

支持体としてのフレームと表面としてのキャンバスや顔料が解体されたモノとして展示されています。

コンセプトがどのように解釈されて、どのように展開されて、どのように作品として成立しているかを考えて見ると、とても楽しい展示です。

同じフランス語の「タブロー」の意味から広げて考えると、壁画から始まる絵画の歴史全体と繋がるコンセプトになるのかも。

個人的に昔からお気に入りのコンセプトで、21世紀の現在に置き換えてもメッセージ性を持ち得る気がします。

プロジェクションマッピングなどが洞窟壁画や教会の天井画で、このブラウザで見る物がタブローだったら、データ、コード、演算、表示などに解体され得るのかも。

サム・アルトマンが共同設立した新興企業「Tools for Humanity」の「World」というブランドの「Orb」と言うデバイスは、網膜スキャンを使ってユーザーを人間として認証し、デジタル認証コードを提供します。「これが本当に機能すれば、世界の基本的なインフラになる」とのことで、最近になって米国で登録が始まったそうです。

日本では数年前から各地でOrbが設置されて登録した人も多くいると思います。

CMを手掛けたのはBBDO New Yorkだそうです。

「World」が目指すゴールはとても明確ですが、前例のないサービスとブランドのCMを作る難しさは容易に想像できます。おなじみの曲で古き良き広告のスタイルのCMにしたのは正しい選択のように思います。

BBDO New Yorkのエグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクターによれば、

「これは製品のデモではない。人格テストなのだ。アルトマンが言うように、これが世界の基本的なインフラになるのなら、Worldブランドはそれが何者であり、なぜ私たちがそれを信頼すべきなのかを語っているのだ。親しみやすく、威嚇的でなく、どこか刺激的で、そう、楽観的でなければならない。すべての広告においてトーンは重要だが、AIがもたらす実存的な不安定さという文脈においてはなおさらだ。」

さらに、このCMの監督によれば、

「長くクルマの広告に携わってきましたが、人とクルマの間のインタラクションはいつも重要です。ここでは、Orbとのインタラクションがどのように行われるのか、スケールがわかるように考え抜きました。人間との比較でそのスケールを見せる必要があり、彼女の視線は少し下を向いています。」

とのことで、細心の注意を払った演出になっていることがわかります。

前例のないサービスとブランドの広告に、クルマという誰もが知ってる製品の広告を手掛けてきた監督を起用する視点も、さすがです。

以前はWeb3の文脈の中にあったサービスように認識していましたが、今ではAIと一対になったサービスとしてのポジションになって、それが受け入れられつつあるようです。

個人的には、Web3が描いたような未来が実現されたらいいと思ってます。

00年代のウェブのUIデザインを思い出します。

ずっと昔にWindowsのOSでも見たような気がしますが、それよりもずっと洗練されていると思います。

下層レイヤーの明度やコントラストを判断して、透明度やドロップシャドウが変化するようです。これはよくできた基盤になってる気がします。

アイコンの表示色や輪郭線を選択できるようですが、この自由度はデザイン言語の一貫性がなくなりそうな気もします。

使い慣れると良いのかもしれませんが、振舞いも視覚的にも騒がしい座布団といった印象です。

2000年前後に生まれたZ世代は、大学生から社会人になる頃にコロナ流行でのリモートワークを経験している世代になります。

オフィスで何を着ているのか、どうやってそれを見つけたのかを、様々な業界のZ世代に聞いてみた記事です。

この世代はオフィスでの服装についてこれまでの世代とは違った感覚を持ってるようです。

ファッションブランドにとっては、大きなチャンスになりそうな気もします。

以下は抜粋です。

「Z世代は、他の新入社員と同じような経験を積んだかもしれないが、職場復帰の義務化は、Z世代がオフィスの服装という1つの大きな教訓を逃したことを証明している。」

「ヴォーグ誌の言う『ビジネスカジュアルは死んだ』のような曖昧なドレスコードや、『オフィスサイレン』のようなセクシーなオフィスウェアのトレンドが氾濫し、Z世代は混乱したまま社会に出ている。」

「ドレスコードは『カジュアル』で従業員は『自分の判断で服装を選択することが期待される』と記載されています。不安の中、初日は過度にフォーマルな服装をすることにしました。・・・しかし、現実には制服があり、服装の基準がある。それは形式的なレベルに基づくものではありません。あるグループに属するというレベルに基づいているのです。」

「若いプロフェッショナルたちは、文書に書かれたガイドラインからではなく、周りの人たちの服装を真似ることによって、何を着るべきかを学び、徐々にお決まりの服装を作り上げていった。」

「私はZ世代に、ペダルを床まで踏み込むことを提案したい。皆さんはプレイブックを書き換えているのです。プレイブックはCOVIDで終わり、私たちは美を定義し、文化を創造する新たな機会を得たのです。」

引用元の記事は米国での話のようですが日本でも似たように感じます。

Z世代は帰属意識や仲間意識が強く、周囲を観察して何を着るべきかを判断して、素早く適切に順応する世代だと思います。

しかもその過程で、帰属するコミュニティの中での自分のポジションと、どうしたら優位になれるのかを判断できるようです。

Z世代のこの感覚は素晴らしいと思っていますが、これにはSNSのアルゴリズムによる同質化という側面も感じます。

最近、個人的にも服装のギャップを感じることがあり、この記事はとても刺さるものがありました。

これからZ世代がオフィスの風景と企業文化を塗り替えていくのかも。彼らから見て威圧的な印象にならないようにしたいです。

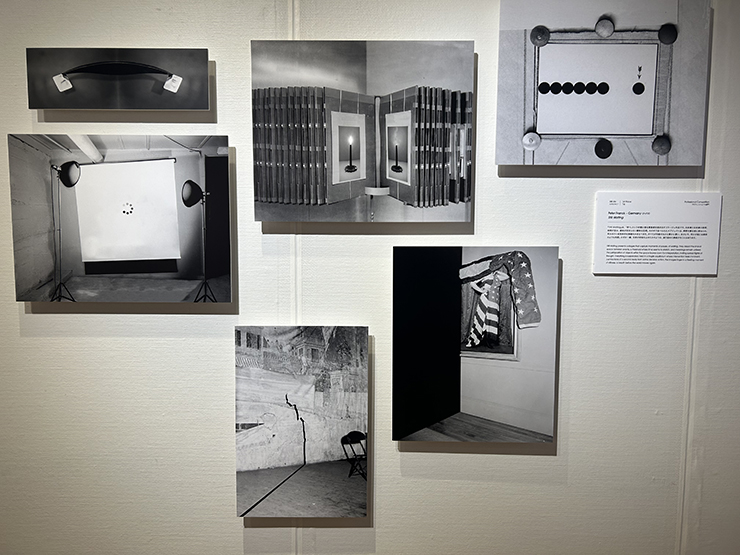

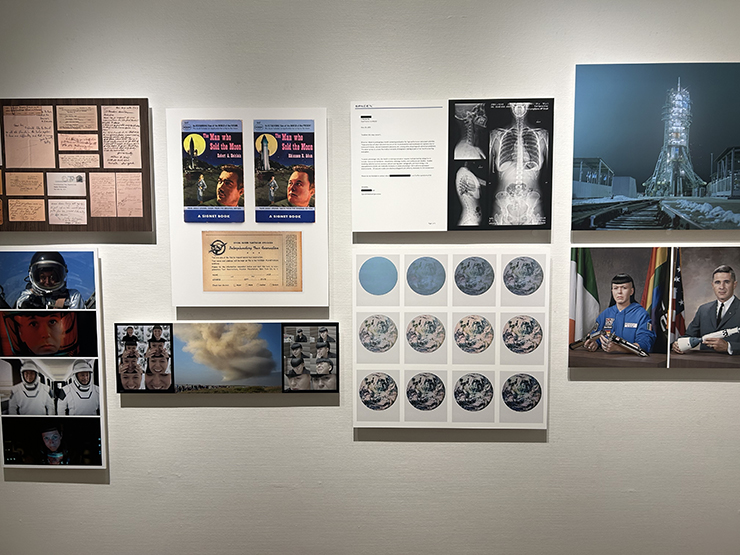

社会派なテーマを扱った連作の展示になっていて見応えありました。

作品のコンセプトについての短くわかりやすいテキストが面白かったです。

もっと大きなサイズで、もっと良いプリントだったら、もっと違って見えたかもです。

ひさしぶりに銀座に行ったら、多くのビルが建て替わっていて、記憶と違う風景になってた。

© 2026 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。