7月末の最終日に見てきました。

リタ・アッカーマンは00年代頃に好きだった画家で、新作にも当時と共通するテーマやモチーフがあって楽しかったです。

作品の実物を見たのは初めてだったんですが、思ったよりも大きなサイズでした。

想像していたよりも重層的な絵で見応えありました。

3年前にNFTの存在を知ったダミアン・ハーストは、物理的なアートの世界とNFTの世界のギャップを埋めようと考えたそうです。

Currency は「通貨」という意味。物理的な作品やNFTとしての作品だけでなく、作品を買い、持ち、売ることで人々が参加するプロジェクト型のアートになっています。

以下はYouTubeにある解説の抜粋です。

『The Currency』はダミアン・ハーストの1万枚のユニークな物理的アートワークに対応する1万点のNFTのコレクションです。

物理的なアートワークは2016年に手漉きの紙にエナメル塗料を使って手作業で制作されました。各作品には、番号、タイトル、スタンプ、そして裏面にアーティストのサインが入っています。作品の紙には、透かし、マイクロチップ、アーティストの肖像が入ったホログラムなどの真正性を示す機能があります。各作品には2回繰り返される色はありません。そのため、同じ作品の中にあるいくつかの点の色が似ているように見えても、実際には異なる色です。各作品のタイトルは、アーティストのお気に入りの曲の歌詞から機械学習で生成されています。

NFTの配布は2021年7月29日からです。誰も最初に物理的なアートワークを受け取ることはありません。NFTが配布されてから2カ月後、コレクターはNFTを保持するか物理的なアートワークと交換するかの選択を迫られ、2022年7月27日午後3時(日本時間)までの1年間で、NFTと物理的なアートワークのどちらを所有するかを決定します。

その期間中にNFTを交換しなかった場合、物理的なアートワークは破棄されます。その期間中に交換された場合は、NFTが破棄されます。物理的なアートワークは最終的に破棄される前に「焼かれる」アート作品として展示が行われます。

『The Currency』は、お金やアートを通じた価値の概念に挑戦しています。信念の実験として、参加者は皆、自分の価値に対する認識と、それが自分の判断にどのように影響するかに直面します。『The Currency』は、デジタルと物理的な世界の境界線、そしてその両方における私たちの振る舞いをテストします。最終的には、コレクターが自分の持ってる作品『The Currency(通貨)』をどのように使うかを決定します。2022年7月27日までの交換期間まで何もしないことも何かをすることになるのです。

NFTが有名アーティストの自己ブランドの換金装置になるのは少し残念な気もしますが、おもしろいです

2020年のナショナル・ポートレート・ギャラリーの「Drawing from Life」展に展示された作品のスケッチだそうです。

いいスケッチ。

David Hockney Shares Early Pieces From His Sketchbook Before They Were Exhibited >>

2021年10月3日まで開催してるようです。

初期の作曲やパフォーマンスから、大規模なビデオインスタレーションや世界的な衛星プロジェクトまで、200点以上の作品を展示。

1993年のベネチア・ビエンナーレで受賞した作品「システィーナ礼拝堂」というインスタレーションが展示のクライマックスになってるそうです。

日本でもやってほしい。

SFMOMA stages monumental nam june paik exhibit as a mesmerizing riot of sights + sounds >>

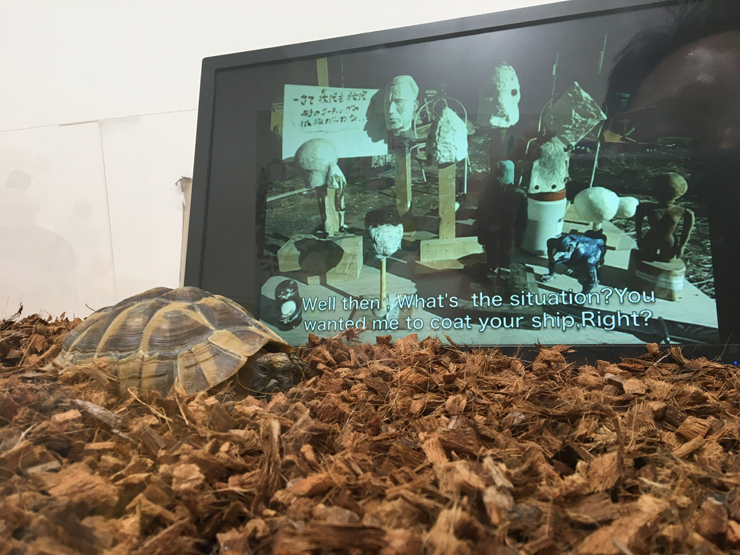

会期終了日に見に行きました。

亀が移動する回廊とか、膝掛けけの電気毛布に描かれた監視員の肖像とか・・・

作品数も大量の凝った展示。

「絵画をどう提示するか」という今日的なテーマがあるのかもしれませんが、全体としてはほのぼのとした温かい雰囲気でした。

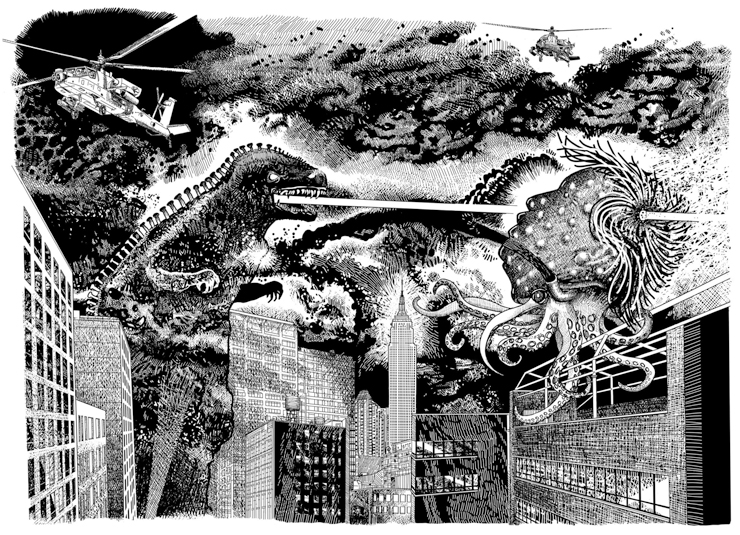

いつまで続くのか、どうなるかわからない状況で、空想を巡らせて描かれたドローイングは、なぜか瑞々しく見えました。

昔見た大岩オスカールの作品は物語がある大きな油彩で、昭和の漫画の匂いがするキャラクターが描き込まれていました。よく覚えてます。懐かしいです。

今回の作品は、大型のタブレットに描かれてネットにアップされたモノクロのデジタルドローイングを、版画作品にしたものでした。

「人や物を動かしている自然界や社会の中の不可視の力の作用に着目し、そのメカニズムを再構築しようと試みるアーティスト5 組を紹介」ということで、若く瑞々しい印象でした。複雑で不可解でテクニカルな作品たちでした。

若いアーティストの制作技術の高さに驚かされます。またその説明も理路整然としてます。

自分もちゃんと勉強しようと思えてきました。

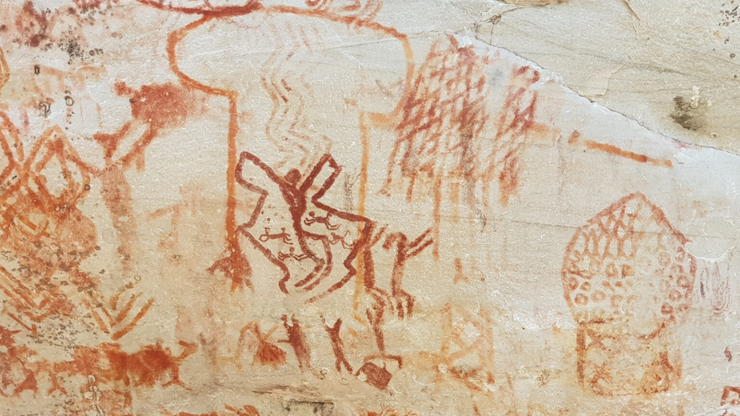

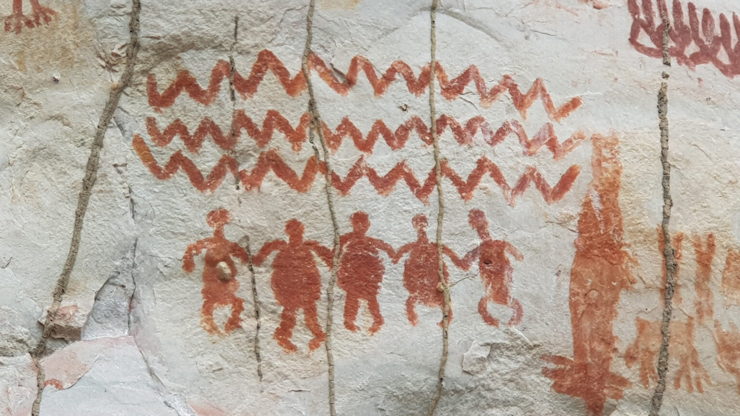

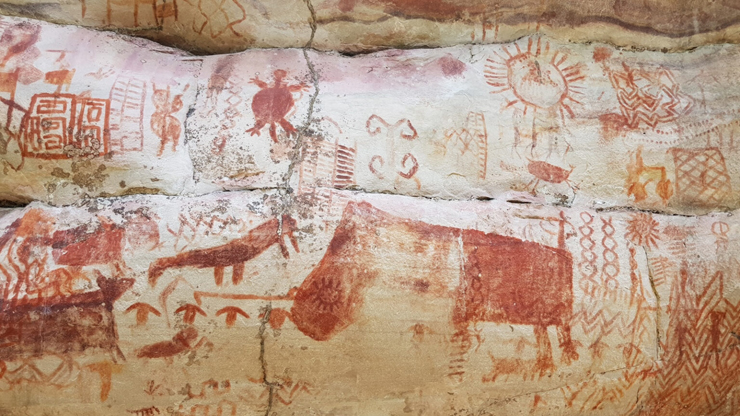

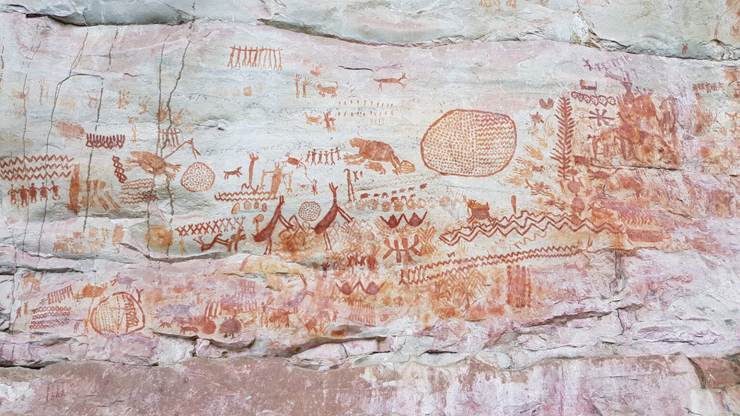

12500年くらい昔に描かれたそうです。人類が最初に南米大陸に辿り着いた頃だそうです。

アルマジロやナマケモノ。すでに絶滅した動物。集団の儀式。

そこに人が生きていて、日常があって、描く動機があったことが、生き生きと伝わってくる感じです。

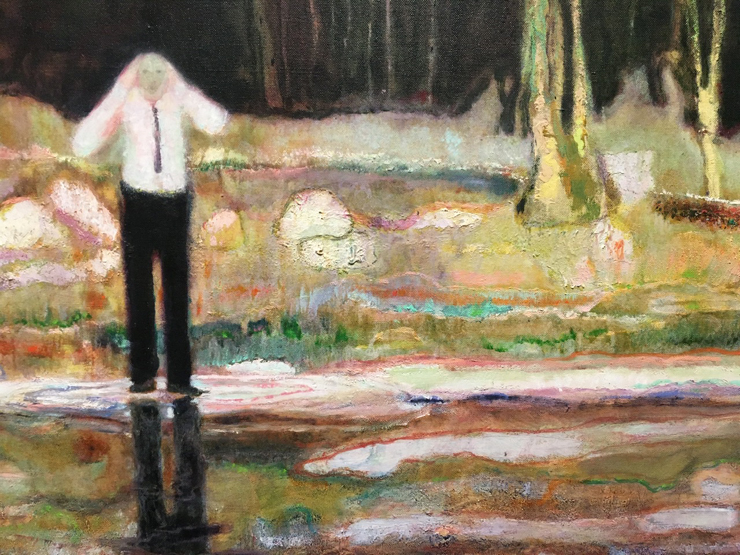

なぜかラグジュアリーでセレブな感じがする作品でした。

2000年代前半の新しい具象の絵画ブームのときに好きだった絵画作品のイメージがあって楽しかったです。

絵肌の多様な質感が見応えありました。

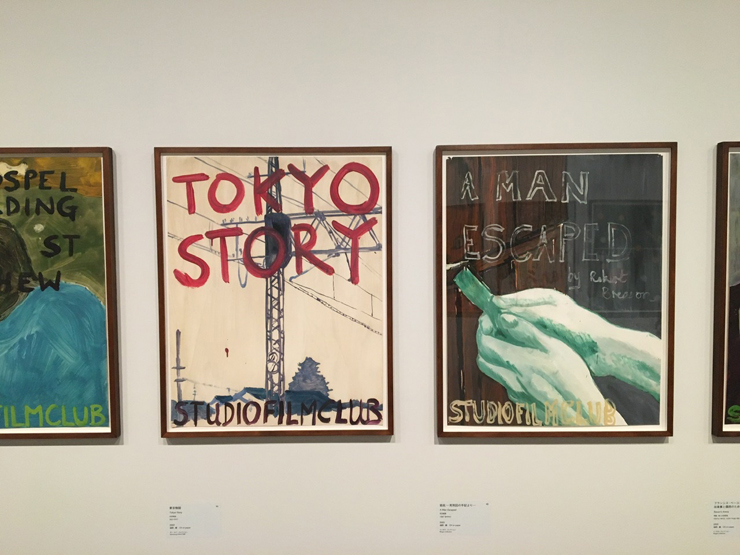

会場の最後にあった映画の自主上映会のポスターが味わい深いです。

映画作品への愛情があって、映画を見に来る人に楽しんでもらおうと描かれてるのがわかります。

サーカス・アーティストのヨアン・ブルジョワのパフォーマンス。

2016年のパフォーマンスのようですが、かっこいいです。

パフォーマンスとしても、撮影した映像もいいです。

プロモーション映像やTVCMにもありそうな映像。

舞台が回るというだけで、これほど多様な表現になるのが新鮮でした。

元記事はこちら

Affected by a Central Force, Dancers Perform Implausible Bends on a Perpetually Spinning Stage >>

https://www.thisiscolossal.com/2020/09/yoann-bourgeois-celui-qui-tombe/

© 2026 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。