真俯瞰からの地表を撮影した航空写真は、ドイツの写真家ベルンハルト ラングの作品。

2010年から続く Aerial Views シリーズの新作です。

バルト海の海岸、川、湖の一部が凍ったときに自然が作り出す興味深い構造だそうです。

美しいです。

ベルンハルト ラング のサイトでは他の写真も多数掲載されてます。

Fractured Ice Drifts Atop a Frosty Baltic Sea in Bernhard Lang’s Stunning New Photos >>

まだ深く読み込んでいないですが、おもしろそうな内容です。

日本社会の上位階層にデザインを位置付けようという意向は汲み取れますが、明瞭なステートメントを感じ取れないのは少し残念でした。

大量に紹介されているケーススタディも玉石混合な印象でした。

最後の「資料」はとても役に立つ気がします。ぜひこれからも続けてほしいです。

デザイナーの待遇が改善されることこそが、デザイン振興の礎になると信じています。

残念と希望が混ざりあう感じでした。

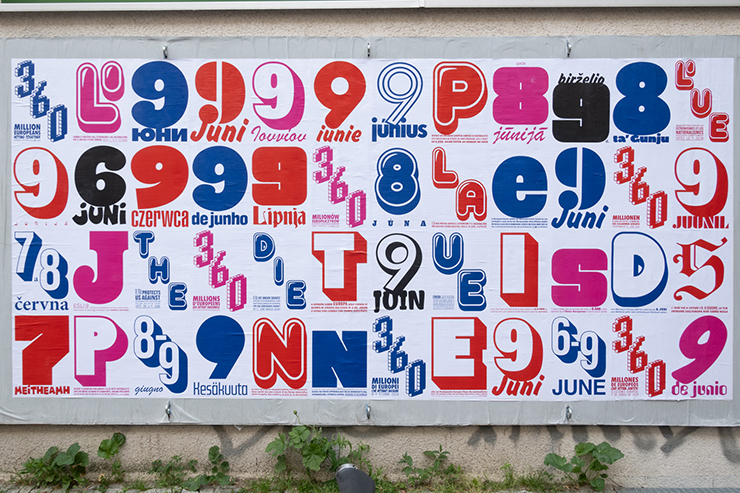

東京も都知事選がありますが、EUの欧州議会も6月6日から9日にかけて選挙が行われるそうです。

投票への関心を高め、投票を促すために、ヴォルフガング・ティルマンスは、アートディレクターのスコット・キングと共同で、ポスターやTシャツのデザインとしてダウンロードできるグラフィックを制作したそうです。

「今日、EUの歴史上かつてないほど、ヨーロッパ・プロジェクトを解体しようとする勢力、ヨーロッパ諸国を民族主義的な単位に分裂させようとする勢力が拡大している。このようなことを許してはならない。」

スコット・キングはAllen Ruppersbergを参考にしたグラフィックを提案しましたが、ヴォルフガング・ティルマンスにボツにされたそうです。

別案として、ほとんどのデザイナーが無視するような「醜い」愛されない、安い、あるいは無料のフォントをたくさん使ったグラフィックを見せたそうです。

「これらの巨大で奇妙に見える文字が街頭のポスターとして現れたら素晴らしいだろうということでした。」

ヴォルフガングは、この 「軽さ」言葉の遊び、大胆さが気に入ったそうです。

グラフィックはこちらからダウンロードできます。

https://votetogether.eu/en/blog/

ヴォルフガング・ティルマンスはイギリスでのEU国民投票に向けた作品を発表したことがあったそうです。

These anti-Brexit posters show just what we lose by leaving the EU >>

Scott King designs EU Elections campaign for Wolfgang Tillmans >>

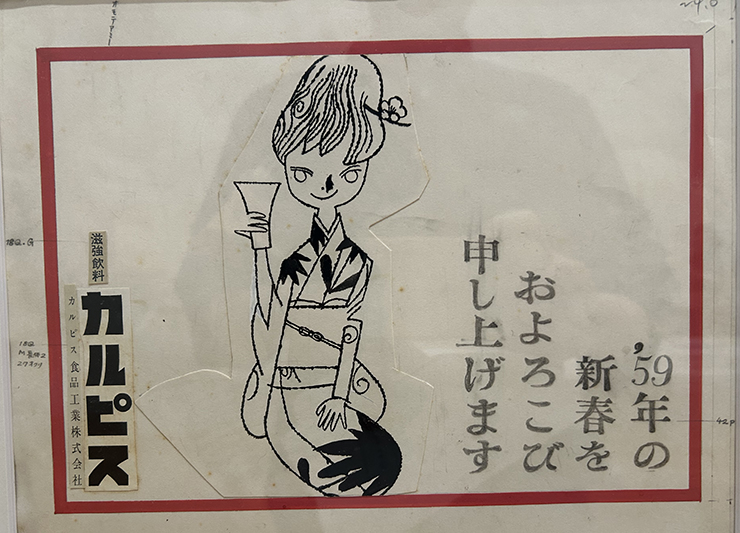

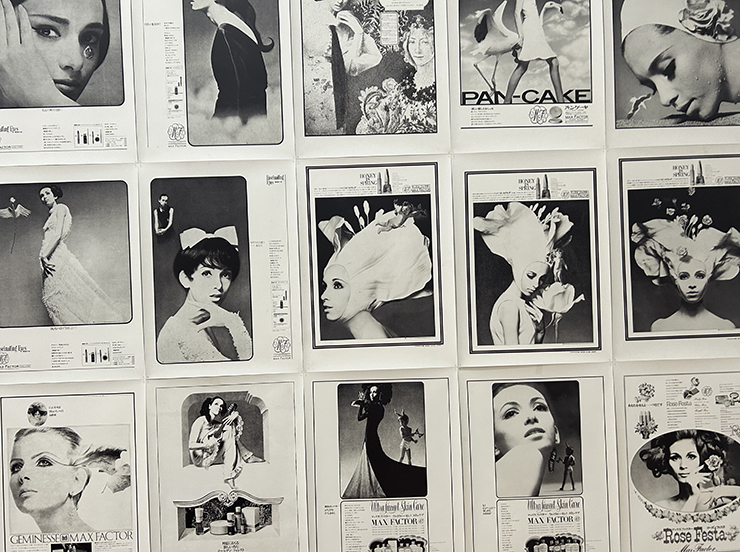

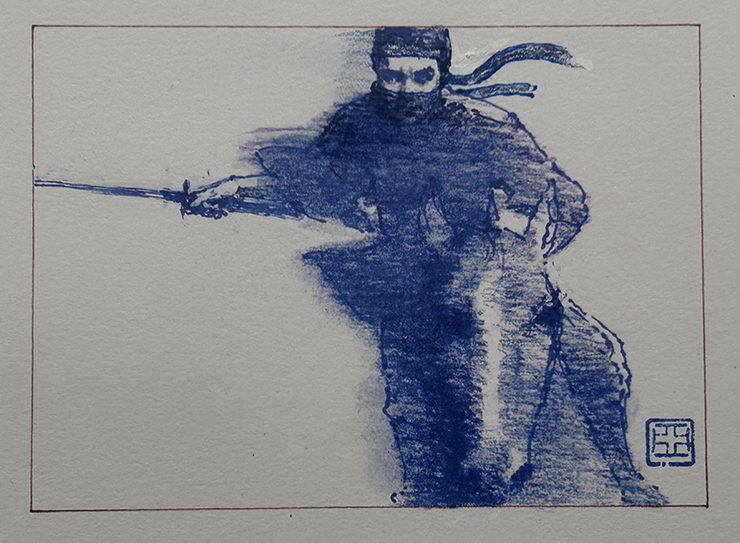

とてつもなく長いキャリアの道のりを辿れる展覧会。

70年のあいだ第一線で活躍してるのもスゴいですが、絵柄の変遷が見応えあります。

宇野亜喜良の作品だとひと目でわかるような絵柄でなくても、とても魅力的です。

その時代ごとに望まれていることを、ちゃんと理解して実践してきたのだとわかります。

それができるのは、基本としての描写力によるものだと感じました。

初期から絵柄は洗練されていて、いつの時代も女性を描くのがうまいです。

・・・そしてそれはアーティストやデザイナーにとって何を意味するのか?

人類学者でイラストレーターのジュリアン・ポスチュールさんが、ルネッサンス時代のアートから今日のAIによるデザインまでの歴史を俯瞰して、その理由を解き明かして可能性のある解決策を提示しています。

いくつか抜粋です。

「芸術の歴史は労働の消去の歴史である」

「19世紀は、ロマン派の芸術家たちが自然や情緒の混沌に関心を寄せる一方で、産業革命によって肉体労働者たちがますます搾取的な労働を強いられていた時代である。かつてないほど、芸術家は生産的な労働者とは正反対の非生産的な存在として位置づけられた。産業界のアーティストが労働について批判的に考えることができなくなったことに加え、この歴史はアーティストと労働者階級の間に誤った二分法を生み出した。」

「創造性は劣悪な労働条件を正当化し、劣悪な労働条件は創造性を抑圧する。」

「デザイナーは、制作した作品が実際に良いポートフォリオ作品になるように、それに比例して報酬がどんどん下がっていくサイクルの中で一生懸命働くことになる。結局のところ、その作品が優れているかどうかは、労働者に労働に費やす時間を増やすことを強いるという点以外では、重要ではない。」

「クリエイティビティと労働をひとつのまとまりとして考えることができないために、クリエイターは他の産業で働く労働者のように組織化する能力を失ってしまう。」

「1980年代以降、アメリカでは労働組合の力と社会的認知が劇的に低下し、クリエイティブ産業(成功のモデルとして例外的な個人を称えることが大好き)もまた、クリエイターの現実の集団性を消し去ることに加担している。」

「配管工に常に残業や露出労働を求める人はいない」

「協同組合モデルでは全員がスタジオを成功させるための共通の理解やインセンティブを持っている。と同時に、時間外に仕事をする必要があると私たちに言う力を持つ人はいない。」

「クライアントは通常、労働者が自分の賃金に関する情報を共有することを抑制する。それは、クライアントが個人に対して低賃金を支払ったり、デザイナー同士を底辺への競争で対立させたりすることを可能にするからだ。これは、若手デザイナーや、社会から疎外された労働者階級出身の労働者を最も苦しめる。・・・クライアントが同じような仕事に対して他の人にいくら支払ったのかを知ることは、競争や低入札の文化をなくすための重要なステップである。」

「クリエイターたちは、ロマンティックな自己表現のために、多くの労働の危険信号を無視したままになっている」

「公正な報酬や健全な労働条件なしに好きなことをすることは、私たちをますます疎外し、個人生活と職業生活の区別を曖昧にし、多くの犠牲を正当化する一方で、物事を変えることができないままにする。」

「私たちは「良い仕事」をすることが経済的成功につながると言われてきたが、本当はその逆なのかもしれない。大規模な集団組織化、労働者主導の構造、知識の共有の助けによって、私たちはより良い労働条件と、より美しく充実した創造的な仕事を達成することができる。」

社会全体としてガバナンスが重視されるなかで、クリエイターだけが野蛮な業界の孤立した存在にならないように願いたいです。

クライアントとクリエイターの取引にも、サステナビリティや透明性のチェックが働くようになって欲しいです。

そうしないと、誰もいなくなりそうな気がしてます。

超大作という印象の展示でした。

大量のアニメーションとVRデバイスまで用いたエンタテイメントでありながら、楽しませるだけの展示に終わっていないところが良いです。

科学、哲学、歴史、などのテーマを大きなスケールで楽しめる展示でした。

若い世代の来場者の多くがアニメをじっと見ていたのも印象的でした。

世代的にもアニメを見慣れているということなんだろうと思います。

そういう日本の観客に向けた丁寧なアプローチが各所にあった気がします。

シンガポール出身の世界的な現代美術作家が日本で展示をして話題を集めようとするときに、とても戦略的な内容になっていたと思います。

魅力的で、わかりやすく、正しくエンタテイメントになってる気がしました。

《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》(2021年)は、「京都学派四天王」や「左阿彌の茶室」など知らないことが多くて、日本人としての至らなさを感じるものでした。

テキストを読むのも楽しい展示でした。

インスタグラムはリーチとエンゲージメントにおいて、もうビジネスの役に立たないそうです。

そこで、注目を集めるための代替戦略についての記事です。

ますます信頼できなくなるソーシャルメディア・プラットフォームに頼るのではなく、クライアントとつながり、ビジネスを成長させるための戦略について、時間をかけて見直すことがお勧めされています。

アプローチを多様化し、より直接的で人間関係を構築する戦術に集中することで、ソーシャルメディアの状況が進化し続けても、より成功しやすくなるとのことです。

以下のような7つのアプローチが紹介されています。

部分的な抄訳です。

1. ニッチを絞り込む

自分のサービスを売り込む場所を厳選することで、自分の専門知識にぴったり合う適切な顧客に確実にアプローチできます。つまり、「人数の多さ」よりも、適切なコネクションを作ることの方が重要です。

2. ポートフォリオを充実させる

あなたの仕事がクライアントのニーズにどのように応えているかを示す、詳細で最新のケーススタディを含めることです。

そのためには時間がかかる……と多くの人は思っています。しかし実際は、インスタグラムに投稿し続けなければ、突然、多くの時間が出現するのです。

3. 出掛ける

興味のある地元のクラブやグループに参加して、普通に人と話すこと。自分を売り込んだり、自分のサービスを押し付けたりせず、ただ人脈を作ること。

「友達を作るためにクリエイティブな集まりに行く」とアドバイスするのはそのためです。あなたのネットワークは、あなたのために何かをしてくれる人だけではありません。

「人は知っている人にお金を使います。あなたが有名人でない限り、DMで100万の取引を成立させることは事実上不可能です。だから、外に出て人に会うべきです。ワークショップのファシリテーターをしたり、講演をしたり、イベントに参加したり。私の最高の顧客はすべて、実際に会った人か、個人的に知っている人から勧められた人です。」

4. ローカルにフォーカスする

インスタグラムが素晴らしいのは、世界中の人々とつながることができることです。

しかし実際には、ビジネスに関しては、もっと身近なところに目を向けたほうがいい。

(ここで言う「身近」は親密さや地理的な近さに限らないようです。)

5. 他のクリエイターとパートナーシップを築く

補完的なサービスを提供する他のフリーランサーとのコラボレーションは、単に楽しいだけでなく、賢いビジネスの動きにもなり得ます。

このように戦略的パートナーシップを築くことで、新たなオーディエンスを開拓し、双方に利益をもたらす相乗効果を生み出すことができます。

6. 人々に直接連絡する

あるグラフィックデザイナーは「新しい個人プロジェクト(印刷物?)ができあがったら、みんなにEメールで知らせるつもりです。」と言います。

「現在のクライアントや代理店、LinkedInで見つけた面白い人たちなど、さまざまな人に送ってみます。デジタルファイルよりも簡単に削除されないし、iPhoneの画面ではなく、意図したサイズで見てもらえます。」

7. 紹介を促す

単純に以前のクライアントに紹介を依頼するのはどうでしょう?

「Xのお仕事は素晴らしいですね。もしYやZを探している人脈をご存知でしたら、ぜひお手伝いさせてください。」

最初はぎこちなく感じるかもしれません。しかし、うまくやれば、褒め言葉として受け取られ、新しい人脈を作る方法になるかもしれません。

「あなたの業界の人々のために顔を出しなさい。・・・自分がコントロールできないアプリのために素早くコンテンツを作るのではなく、時間をかけて開発する仕事を作りなさい。」

個人的な印象ですが・・・

昭和っぽくて古臭く、非効率に感じるかもしれませんが、こういうことが自然にできるクリエイターは仕事上で信頼されると思います。

AI後の世界でも「人がデザインする」ことを仕事にするなら、こういうことはさらに大切になるかも。

このアプローチがそうであるように、多くの企業やブランドにとっても「より多く」というコンセプトは終わりつつある気がします。

クライアントとしても、有名だったりキラキラしていることよりも「適切なユーザー」と「永く良好な関係」を作るセンスを望んでいるかも。

難しくてよくわからない部分が多いです。

でも、いくつか賛同できそうな点がある気がしています。

「ワールドチェーンは人間のために設計された新しいブロックチェーンです。」

「このプロトコルは、カジュアルユーザーのガス代が最終的にボットやパワーユーザーからの手数料で賄われるような均衡を目指す。その間、ワールドコイン財団がスポンサーとなる。」

「無許可でオープンソースであり、最終的にはコミュニティによって独立して管理されることを意図しています。」

「重要なことは、Worldcoin-World IDのユニークなデジタルID-は、ますます高度化する人工知能が存在するオンライン世界において、人間らしさを示す重要な役割を果たすことができるということです。」

「World IDとWLDは、World Chain以外のネットワークでも使用・展開できる中立的な公共財であり続けるということだ。」

AI後の世界では、人であることが重要になるようです。

人と世界の関わり方を変わっていくような「公共財」になり得るとしたら、素晴らしいことのような気がします。

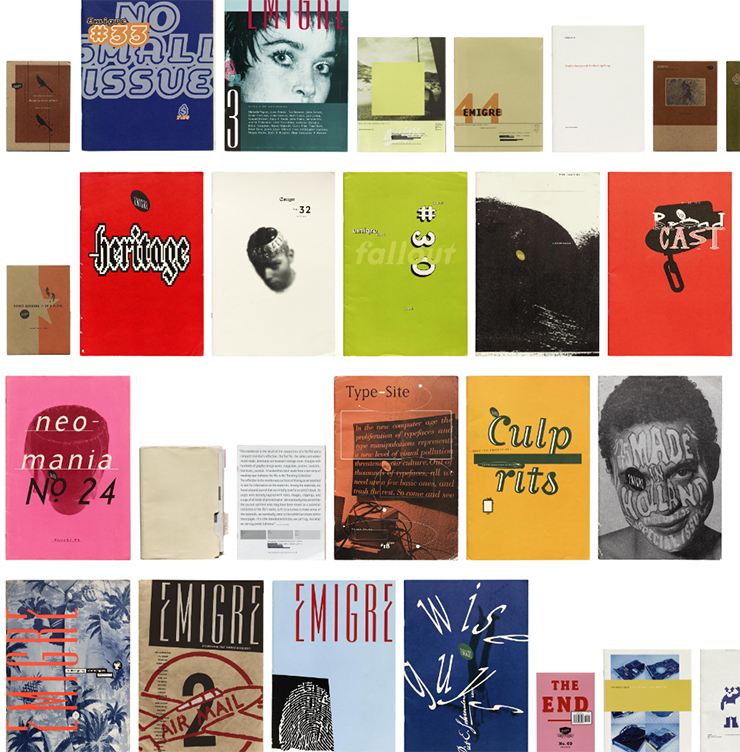

独立系の書体メーカー「エミグレ」によって発行されていた、実験的で先鋭的なタイポグラフィ誌です。

1984年から2005年の間の全号の全ページが登録不要で閲覧できるそうです。

それまでのアナログからデジタルな制作環境に移行していった90年代の雰囲気が伝わってきます。

クリエイティブの可能性を信じて時代の変化に参加しようとしていた当時のデザイナーにとって、大きな刺激になったと思います。

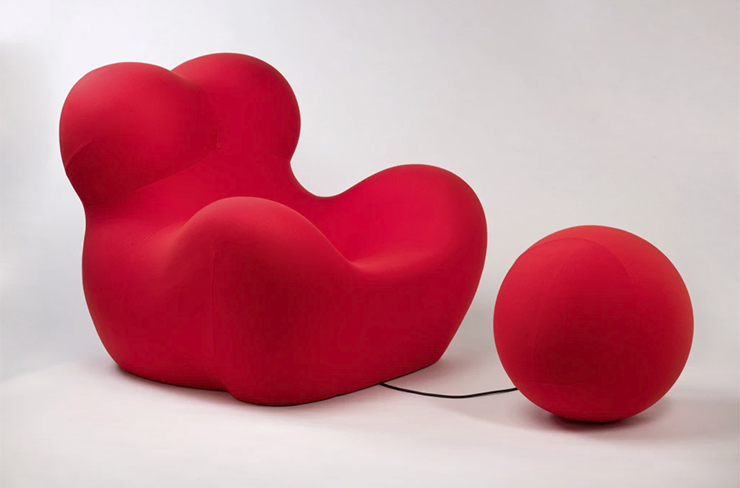

先日84歳で亡くなったそうです。

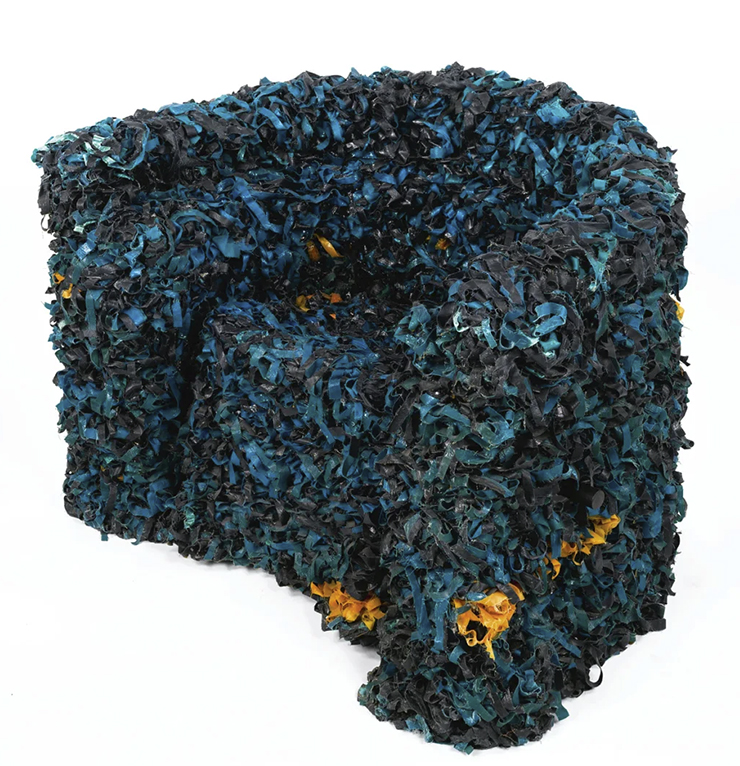

60年に渡って、建築や工業デザインを手掛けて「ミニマルデザインの画一性への反駁」と評されていたそうです。

特徴的な素材を用いた個性的なデザインは、デザインが人間的な創作行為であることを思い出させてくれます。

「私の素材は流動的で、現代の自然にマッチしています。」

「私にとって美とは、ユニークであること、他とは違うこと、つまり人間である以上、間違いだらけの美が好きなのです。完璧は機械のためのものであり、時代遅れであり、消えてしまったものなのです」。

5 classic Gaetano Pesce pieces that remind us design can be joyful >>

© 2025 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。