Pentagramはブランディングとデザインにおいて世界で最も有名な会社で、ポーラ・シェアは世界的に著名なグラフィックデザイナーです。

米国政府の戦略目標を文書化し国民が理解できるようにするためのプロジェクト「performance.gov」のウェブサイトをデザインするにあたって、MidjourneyとChatGPTを使ったことを堂々と表明しています。さらに、ポーラ・シェアはインタビューでAIの利用を肯定的に話しています。

「辞書にあるデザインの定義は「計画」です。これは自立したイラストレーターの仕事ではないという事実に基づいて計画を立てました。隔週で1500個のアイコンを描きたい人がいれば、そうすればいいのです。私たちは、手に入る最高のツールを使って、自分たちのアイデアを実現します。」ポーラ・シェア

これに対してSNSでは「恥を知るべきだ」「デザインではない」「政府はアーティストからの盗品を悪用した」という厳しい意見が見られます。

動画によれば、手描きイラストの要素から膨大なバリエーションのアイコンを制作するためにMidjourneyを利用したようですが、それほどの数の候補から適切に選び取るのは人間では不可能だと思います。「そのアイコンが何を示しているのか」という点で曖昧さや不安定さがあるようにも感じます。

また、文書のサマリーにChatGPTを使っているようですが「国民が理解できるようにする」というこのプロジェクトの根幹に関わる問題がありそうな気もします。

先鋭的であり続けるために間違いを犯すことを恐れないのは、デザイン会社として望まれる姿勢です。一方で、間違いであることがわかったら、それを正すこともデザインだと思います。

おもしろかったです。

岡倉天心と喧嘩して日本美術の外側に置かれてしまったそうで、そういう反骨精神のカッコよさのある「お騒がせアーティスト」だったのかも。

会場の入り口に展示されていた大作『絵踏』は、岡倉天心主宰のサロンに従属する作家たちを批判しているようにも見えて、胸のすく感じでした。

富山の薬売りのノベルティの版画がスタート地点になっていたのも興味深いです。

尾竹兄弟が得意としていた「ストーリーを描く」「人物を描く」のは、現代の広告美術でも大切なスキルとされています。

個人的には、後年の作品からも一貫して「鑑賞者を喜ばせよう」というサービス精神が見て取れます。

展示の最後にあった住友の当主との酔筆も、クライアントに気を遣う商業美術の人という感じでした。

Copy nothing. #Jaguar pic.twitter.com/BfVhc3l09B

— Jaguar (@Jaguar) November 19, 2024

最初はSNSでの冗談かと思いました。

イメージビジュアルやメッセージにはどこか英国的な感じもしますが、新しいロゴはダイソンの高級ラインのようです。

Jaguarは2026年に500馬力以上の高性能GTの電気自動車を投入して、そのあとさらにSUVと高級リムジンを投入して、内燃機関から脱却していくそうです。

いくつもの自動車ブランドが電動化で成功するために変身したいと願っているようですが、

どんな文脈で、どんなルックスで、どんな態度をしていいか、わからなくなっているような気がします。

SNSでバズったことは大成功かもしれませんが、注目を集めようと奇妙な格好をした無様で惨めな印象です。

I'm talking at a conference later this year (on UX+AI).

I just saw an ad for the conference with my photo and was like, wait, that doesn't look right.

Is my bra showing in my profile pic and I've never noticed…? That's weird.

I open my original photo.

No bra showing.I put… pic.twitter.com/CpoIgiXtUI

— Elizabeth Laraki (@elizlaraki) October 15, 2024

エリザベス・ララキはUI/UX分野の第一人者で、次回登壇するカンファレンスの主催者に経歴や顔写真などを提出しました。

プロモーションツールの制作過程で、レイアウトを変更して写真素材の矩形を変更するためにAIツールを使ったところ、シャツのポケットを消去して、胸元にブラが見えるような補正がされてしまったようです。

このエピソードを通じて、ララキさんがAIツールについて抱くようになった警戒感についての記事です。

UI/UXのエキスパートらしい考え方のような気がしました。

「AIは、女性のシャツはさらにボタンを外し、ボタンの周りに張りを持たせ、下にあるものを少し見せるべきだと考えたのです。」

「この奇妙なエピソードにもかかわらず、ララキはAIツールの普及に興奮していることを認め、ソーシャルメディア・マネージャーがこの手間のかかる作業にAIを使った理由を完全に理解している。」

「個人的には、AIにまつわる私の最大の不安、つまり、AIがどのように機能するのかが本当にわかっていないことを再認識させられた。何が入力されるかはわかっている。何が出てくるかはわかっている。その間に何が起こるのかは謎だ。」

「しかし、この経験は、なぜトレーニングデータが重要なのか、なぜツールの設計が重要なのか、そして最も重要なのは、なぜこれらのツールをどのように使うのかが重要なのかということに、私の目を開かせた。」

「ここで重要なのは警戒心だ。ララキがAIの 「破滅的外挿」と呼ぶような、SF的ストーリーの悪夢のようなシナリオに気を取られがちだ(念のため言っておくが、万が一そのような事態が起こったとしても、私は新しいロボットの支配者を歓迎する)。この話が力強いたとえ話になっているのは、一見無邪気だからだろう。カンファレンスの広告用のヘッド写真にちょっと手を加えただけ。ソーシャルメディア・マネージャーが賢いツールを使って時間を節約した。しかし、小さなことが重要なのだ。それらは、例えばロボットの侵略よりも簡単にレーダーの下をすり抜ける。奇妙な異常値が受け入れられるようになる。私たちの合理的と思われる感覚は変化する。」

AIツールは21世紀を方向づける素晴らしい大発明だと思っていますが、警戒するポイントが少し違っているような気がしています。

たかがプロモーションツールでも、そこでデザイナーが扱っているのは実在する個人の情報です。

AIに個人の情報を投げ込むことには、もっと倫理観があるべきと思っています。

スマホやPCの画面に向かっている時に無意識のうちに、自分がオーダーする側でスマホやPCを通して何かを受け取る気になっているなら、あなたが利用しているのはツール(道具)ではなくサービスです。

サービスを利用している時、そのサービスのレスポンスが速ければ速いほど、利用者は便利に感じて万能感を得て、そのサービスをリピートするようになるでしょう。

この万能感が利用者の倫理観を希薄にしているのかもしれません。UI/UXはこの万能感の演出をしているかもしれません。

また、プロモーションツールを制作するデザイナーも実在する個人です。

短い日程で変更に次ぐ変更が重なれば、倫理観を薄くして便利なAIツールを利用したくなるでしょう。

ここで警戒すべきは、SF的ストーリーの悪夢のようなAIツールではなく、そのような日程と変更になってしまった現実の要因でしょう。

クリエイティブ・ディレクター、エージェンシーの創設者、など業界の先見者たちに、彼らが考える2025年のトレンドについて話を聞いた記事で、10個のトレンド予測が紹介されています。

AIについての批判したり評判や判断を待っている時間は終わったようです。

AIの流行への反動として「フィジカル」や「クラフト」への回帰があるらしいです。

視覚的なデザインは、これまでのクリーンでミニマルなトレンドから、さらに大胆さや躍動感が求められるようです。

UIとしてはサウンドの使い方が見直されるようです。

10の項目は以下のとおり

1. AIは最終アウトプットへ

2. 物理的体験への回帰

3. クラフト・ルネッサンス

4. より多くの試行錯誤

5. デザイン・ライティングの台頭

6. サウンドが重要なデザイン要素に

7. 持続可能性が主役に

8. ミニマリストのマキシマリズム

9. 健康が新たなラグジュアリーに

10. 包括性は譲れないものに

以下はいくつか抜粋です。

「グラフィックデザインの大きなトレンドをあまり気にしないようにしています。社会がどこに向かっているのか、そして、重要なところでいかに有意義な影響を与えられるかに焦点を合わせています。とはいえ、仕事がどのように見えて、どのように感じられるかという点では、私たちは明らかに、コンピューターが登場して以来、テクノロジーにおいて最も大きな変革のひとつを迎えています。」

「AIはここ数年、テクノロジーに関する多くの話題の中心でした。しかし、ツールやアプリケーションの成熟度を考えると、もはや傍観する意味はありません。」

「AIは、プロセスやスケッチのための舞台裏のツールから、ブランド資産やコンテンツをリアルタイムで作成する実際の実行ツールへと移行するだろう。デザインにおけるAIの役割は、より直接的なものになり、アイデア出しから最終的なアウトプットへと移行していくだろう。」

「消費者は、大量生産品から脱却し、個人的な意味を持つユニークな手作り品を求めています。第二は持続可能性です。環境にやさしく倫理的な消費への注目は、手工芸のゆっくりとした意図的な生産と一致する。第三に、技術の進歩が伝統的な職人技と融合し、革新的でありながら本物のデザインを生み出すことです。」

「Canvaのような安価なAdobeの競合製品は、誰もがデザイナーである、あるいはデザイナーであると思っていることを意味します。その結果、豊富なコンテンツが作成されています。しかし、これらのプログラムはテンプレートに大きく依存しているため、出てくるものはすべて同じように見えます。コピー・オブ・コピー・オブ・コピーのこの海で、新しいアイデアや美学を見つけるのは難しくなっている。AIがこのようなコンテンツをすべて学習することで、同じようなものが今後さらに増えていくことが予想されます。・・・私たちは、アルゴリズムが必然的に提供し続ける鮮明でクリーンで当たり障りのないものに対抗するために、より多くのカオス、より多くのマキシマリズムを期待しています。」

「サウンドファイルは、ユーザーがナビゲートしたり選択したりする際のUIサウンドまで、様々な方法で実装できます。・・・これまで、ウェブサイトでの自動再生は避けるべきだと考えられてきました。しかし、今後、サウンドを重視するウェブサイトは、保存されたユーザーの好みに基づいて、オーディオを再生するかどうかのオプションを実装するようになると思います。」

「パッケージは俳句のようにミニマルになり、足跡をほとんど残さない素材で作られ、デザインは、まるで地球そのものが深呼吸して満足したかのような穏やかさを醸し出すようになるかもしれない。」

「誰もがハイエンドでデータ主導の健康サービスをプレミアムで提供する機会を狙っている。重要な焦点は?見えないものを見えるようにし、未来を予測可能にすること。」

Design trends for 2025: creative leaders share their vision for the future >>

【関連記事】AIがもたらす「同質性の海」ではセンスとストーリーテリングがクリエイティブに不可欠なスキルになる

それほど好きなデザイナーではなかったのですが、おもしろかったです。

商売上手なのは素晴らしいことです。

それは、良いデザイナーだという証明です。

グラフィックデザインや広告についてもそうですが、60年代のロンドンでは奇跡が起こっていたような気がします。

戦後復興の、住環境、都市生活、都市開発の大きな隆盛に乗ったビジネスマンといった感じもあります。

「デザインする」仕事ではなく「何をデザインするのか」をビジネスにした気がします。

人の暮らしと社会におけるデザイナーの役割を押し広げたと思います。

彼の考え方がへザウィック・スタジオに引き継がれているというのはおもしろかったです。

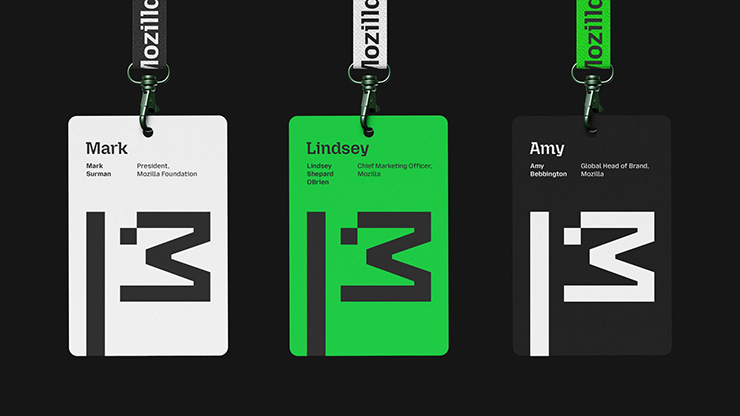

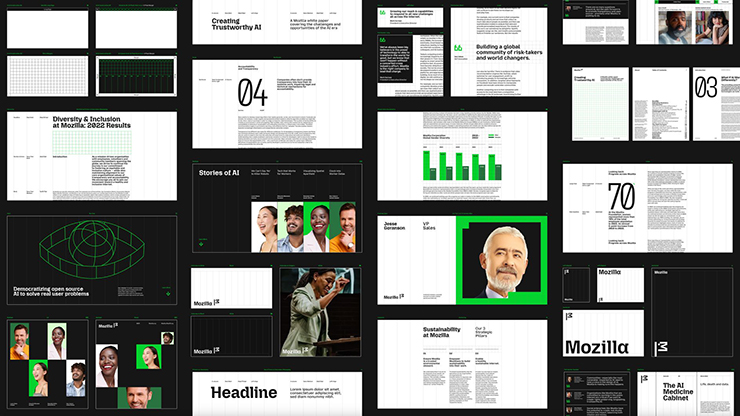

Filefoxで有名なMozillaファウンデーションは、従来からの「草の根から政府へ」のマニフェストのもとに、公平で開かれたインターネットを世界的な公共資源として取り戻すための、新しいブンランドシンボルを打ち出しました。

手掛けたのは、バーガーキングのリブランディングも手掛けたJKR。

Mozillaのグローバル・ブランド責任者のエイミー・ベビントンによれば、ビッグ・テックによる支配と倫理的課題の拡大からインターネットを取り戻すために、人々に力を与えたいそうです。

「人々は、インターネットが自分たちの生活にどのような影響を与えるかをコントロールできなくなり、データプライバシー、技術の独占、AIの急速な進歩、倫理的懸念の増大、誤った情報、商業化といった問題に直面している。」

JKRは、ブランドがすでに人々の心の中にどのように存在しているかを理解して、記憶に残っている要素を掘り起こすことから始めたそうです。

いいアプローチだと思います。

「Mozillaのロゴを描いてほしいと頼んだところ、ほとんどの人がFirefoxのロゴを描きました。」

そして、JKRはワードマークとカスタム書体で新しいアイデンティティを打ち出したそうです。

個人的には「://」をモチーフにした以前のワードマークが好きでしたが、これからのインターネットと人々の関係にとって大切なことはプロトコルではないということのようです。

Mozilla pledges to ’Reclaim the Internet’ with new identity by JKR >>

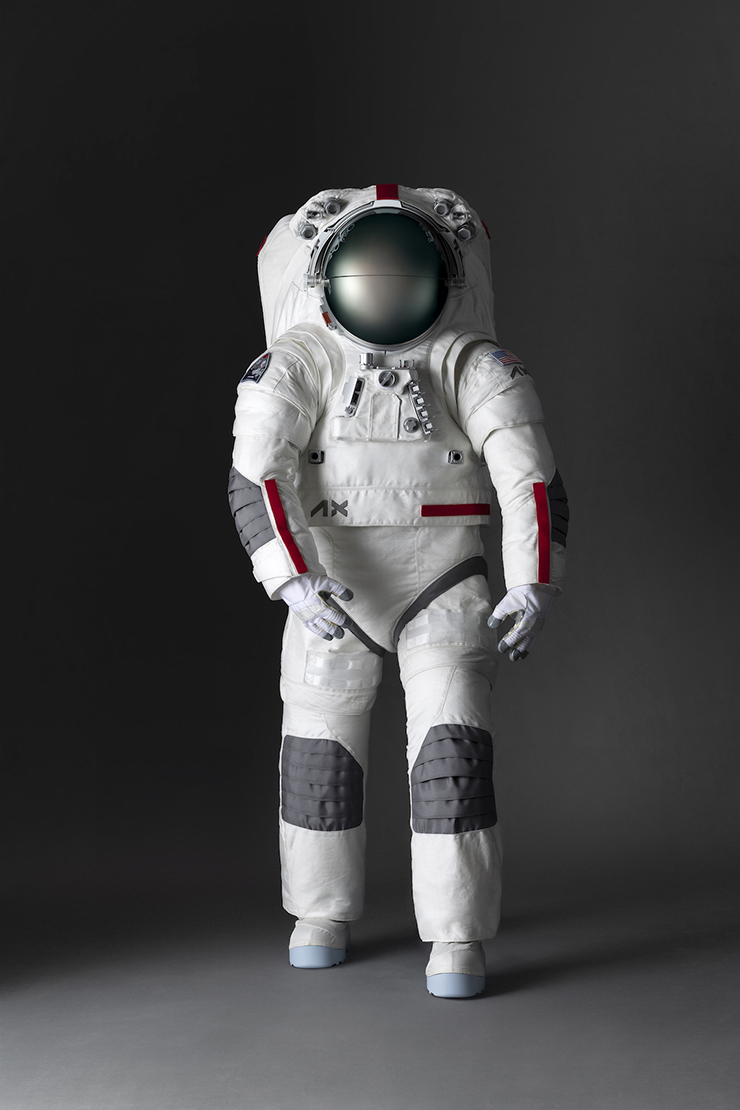

プラダは、アクシオム・スペース社と提携して、NASAのアルテミス3ミッションのための次世代宇宙服をデザインして、ミラノで開催された国際宇宙会議で発表したそうです。

プラダらしい赤いストライプがあしらわれていますが、指揮官を識別するのに役立つなど実用的な目的もあるようです。

月面の環境に対応できることを確認する試験はこれからですが、ブランディングとしては、この上ないチャンスです。

2026年に予定されているアルテミス3ミッションで、NASAは1972年のアポロ17号以来初めて人類を月に送ることを目指しています。

この宇宙服は、アポロ時代と違って複雑な動作に対応できる柔軟性があるそうです。

幅広い体型に対応できて、生命維持の機能も向上しています。

プラダ一族の御曹司であり、プラダのチーフ・マーケティング・オフィサーであり、WRCドライバーもやっていたロレンツォ・ベルテッリのコメントです。

「限界を超えることは、プラダの価値観のひとつであり、プラダブランドの精神と私の両親のビジョンを完璧に反映しています。」

「私たちは、素材、機能、縫製技術に関する専門知識を共有し、多くのことを学びました。私たちはこれからも新たな挑戦を続け、視野を広げ、新しいシナリオを共に築いていくことでしょう。」

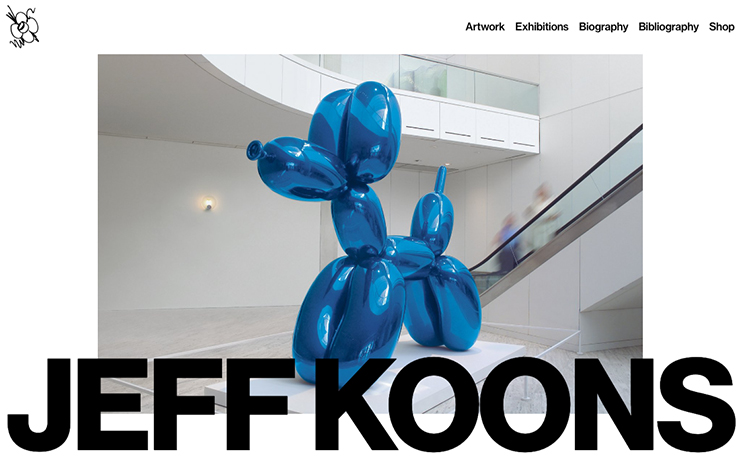

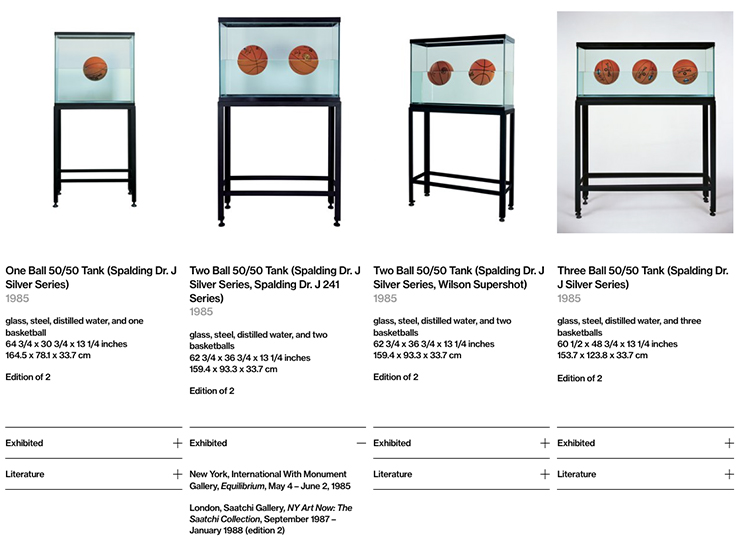

40年以上にわたるクーンズの作品群を俯瞰できる巨大なサイトになっています。

作品の画像は見やすく、他の要素はミニマルになってます。

期待するような派手なVRとかはなさそうですが、作品や関連情報の量と分類はよくできている気がします。

ジェフ クーンズ ファンには良いサイトだと思います。

15年前に制作された以前のサイトが彼のビジョンに反映できていないものになっていたところに、Squarespaceがコラボの話を持ちかけたそうです。

Squarespaceはビョークやマグナムフォトなどともコラボしていて、クーンズ自身も「Squarespaceが他のアーティストと行った仕事は、どれも楽しかった。」と言ったそうです。

Squarespaceは、いい営業やってます。

このサイトは、作品だけでなく、ニュース記事や過去の展覧会資料など、彼の作品や創作過程を補足する資料を加えて、彼の創作の旅を生きた形で表現するサイトになっています。

クーンズ は新しい作品や展覧会を随時追加していくことを約束していますが、約束が守られないことは彼の作品の一部です。

「私の世界観を視覚的、感情的、知的に伝えるサイトを作ることができました。」

「新しい作品を作りながら、新しい画像を掲載し、新しい作品をリストアップし、新しい展覧会を追加し続けることができる。それが素晴らしい点で、完全に適応可能なのです。」

Squarespaceのチーフ・クリエイティブ・オフィサーのデビッド・リーは、この『適応可能なテンプレート』の重要性を説明しています。

「私たちが重視したのは、ジェフの現在進行形の作品に合わせてプラットフォームが成長し、進化できるようにすることでした。」

Squarespaceは、このサイトに適用されている「Reflect」と呼ばれるテンプレートをすべての顧客に提供するそうです。

商売上手です。

クーンズによれば、このサイトは静的なデジタル・ショーケース以上のものだそうです。

このサイトは、彼の作品とクリエイティブな旅を、その展開とともに共有し続けるための『方法』なのだそうです。

「作品は、私のキャリア全体にわたって取り組んできたアイデアを表しています。イメージとデザインの力を使って、人々がアートの中に込められたアイデア、感情、感覚とどのようにつながることができるかを強調したかったのです。」

ウェブサイトを『方法』と捉える考え方は久しぶりに聞いた気がします。

ここで語られているのは「ウェブサイト」というものがもともと持ち合わせている機能であり、実在する個人やブランドや組織がウェブサイトを設ける意図です。

コンバージョンのためのランディングページとは異なるコンセプトです。

Jeff Koons just uploaded his entire catalog of art to the internet for the first time >>

<

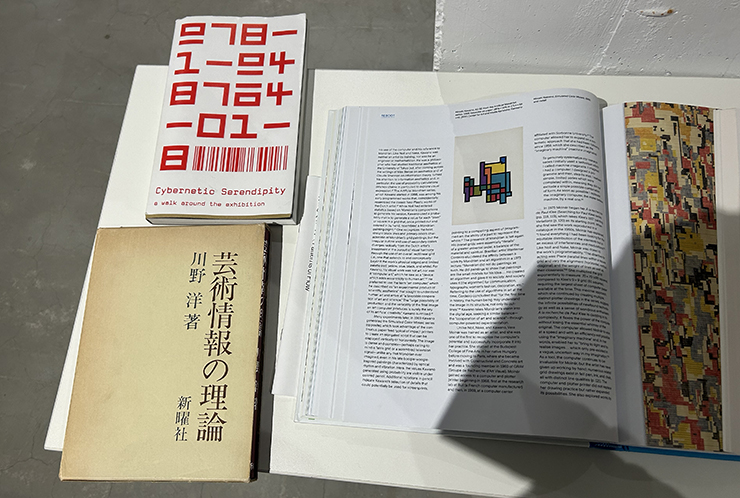

自分の無知が恥ずかしくなる展示でした。おもしろかったです。

メディアアート黎明期のキュレーションを手掛けたヤシャ・ライハートのテキストを見たいと思って行ったのですが、1987年にO美術館に見にいった「ARTS ON COMPUTER」展のことが紹介されていたり、資料の中に学生の時の草深先生のお名前を見つけたりと個人的に懐かしい断片がありました。

まずは、展示のコンセプトになっていた川野洋について、もっと勉強しないといけない気がしました。

ヤシャ・ライハートのテキストには1967年の瀧口修造との対話の一部が紹介されていました。

「重要なのは実験だ。科学と同じように芸術においても、実験が成功するかどうかは問題ではない。それが何かに繋がるかもしれないし、繋がらないかもしれないが、扉を開くことになるのだ。」

コンピュータアートの黎明期とは違ってハードとコードが一般化して、これからも多くの「実験」が行われるのは楽しそうです。

展示されていた「20世紀コンピュータ・アートの軌跡と展望 − 現代アルゴリズム・アートの先駆者・現代作家の作品・思想 −」の本がおもしろそうでした。

© 2025 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。