上の動画で話してる Marcus Engman は6年間IKEAのデザイン責任者で、IKEA製品のイメージを変えながらIKEA成功に導いてきた人。IKEAを退職して SKEWED というデザインコンサルティング会社を設立するそうですが、その会社のコンセプトが素晴らしいようです。

「私はデザインがマーケティングの代替になり得ることを示したいと思います。」

「デザインやコミュニケーションを正しく行えば、メディアを買うよりもよいマーケティングになるでしょう。」

「人々はモノをつくるプロセスに興味を持つようになっています。私は透明性を信じています。デザインプロセスの透明性が向上すれば、人々の関心が集まり、プロジェクトにも関心が寄せられます。」

「大企業でやる仕事の大半は、戦略を立てることと協力会社を見つけることでした。私はデザインにもっと近づくことを望んでいました。もう一度、自分でデザインすることができるようになりました。」

「我々は、良いデザインが無駄に死んで悪いデザインがその価値に相応しくない注目を集めるのを見てきました。 あなたが本当に変えたいのなら(もちろんそうしますが)マーケティングはこれ以上機能せず、デザインやデザイン・シンキングでは十分ではありません。

必要なのは、デザインとコミュニケーションを開発することです。これを行う唯一の方法は、個人の利益やスプレッドシート・シンキングを超えて、大きなアイデアを持ち、分野を超えて一緒に働いて、正しく始めることです。

そのために私たちは、オープンでコラボレーティブなコミュニケーションによってデザインの可能性を探求し開発するためにSKEWEDを設立しました。私たちは分け与えあいます。」

素晴らしい理想を掲げていると思います。

SKEWED では Marcus Engman がプロジェクトごとにチームを集めてプロジェクトごとの利益を共有するという体制にするようです。(日本でやったらうまくいかなそう。)

デザインの新しいワークスタイルを確立させてほしいです。

元記事はこちら

Design will kill marketing, says Ikea’s former design chief >>

今年で20周年。いまでは世界を支配する勢いのGoogleの創業時の小さなオフィス。

アットホームでなかなか魅力的なオフィス。

アメリカンドリームって感じです。

1998年当時のオフィスの様子はYouTubeにも公開されてます。

撮影したのは、当時のGoogleの社員だそうです。

くわしくはこちら

Google Painstakingly Recreates Original 1998 Garage Office For 20th Anniversary >>

水戸芸術館での展示、もう終了なので見てきました。

繊細で密やかで、思ってたより来場者が多かったです。

自然光の移り変わりによる作品の見え方の変化を観察して体験するような居心地よい展示でした。

できれば来乗客がほとんどいないガラガラの会場で、ひとりで2時間ほど見ていたい感じでした。

内藤 礼―明るい地上には あなたの姿が見える|水戸芸術館 >>

https://www.arttowermito.or.jp/gallery/gallery02.html?id=501

Miyasaka Neonです。今日は個人的に気になる作品をまとめてみました。映像が多いので、スマホなどはデータ容量に注意、リサーチのきっかけにもなれば幸いです。

(1)Zimoun

(2)Stephen Cornford:Migration

Migration from Stephen Cornford on Vimeo.

公式ウェブ

http://www.stephencornford.net/index.html

(3)渡辺孔明

公式ウェブ

http://www.yoshiakiwatanabe.com/index.html

(4)河原温

(5)CYMATICS: Science Vs. Music – Nigel Stanford

(6)大城真

オートマチックまたはアナログな手法など、

表現の仕方は色々あるようですが、面白くもあり、でもなんだかもうおなかいっぱいです。

制作者に男性が多いのもひっかかります。

制作のヒント、リサーチの取り掛かりなどにご参考まで。

この動画がただのコンセプトムービーなのか実機デモなのかわかりませんが、既存のテンプレートやサンプルから選択するのではなく、人が描くイメージを認識してアウトプットするアプローチはデザイニングにおいて画期的だと思います。

アウトプットされるコードに意味のある構造ができているわけではなさそうですが、この技術が実現したら洗練されていくのは速いでしょう。

これが実現したら、WEBデザインの一部が終わる気がします。

2004年にはパワポは禁止になってるようです。

「会議では必ず、出席者の1人が6ページのメモを準備する。主題、文章、動詞がしっかりと使われた物語のような構成になっている。箇条書きだけのメモではない。議論のための、コンテキスト(文脈)を作り出すためのメモだ」

出席者全員が座って静かにメモを読む。それから、メモについて議論を始める。

アマゾンの企業としての判断力はスゴいと思ってます。

正しい判断のためには「わかりやすい」とか「効率がいい」とかが重要ではないということのようです。

まずはパワポを捨てて、この会議スタイルを見習ったほうがいいかも。

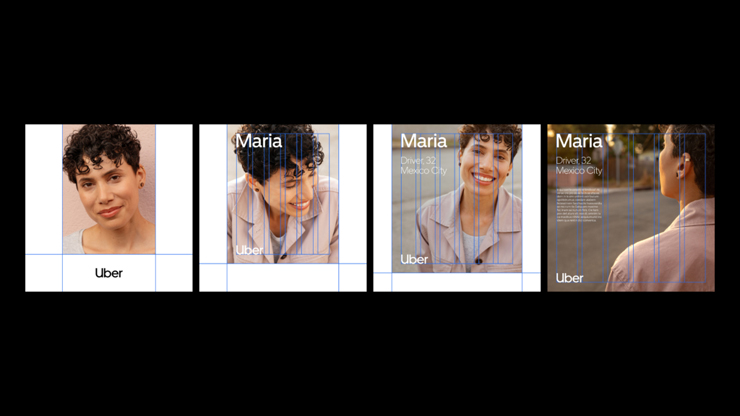

前回2016年のリニューアルは失敗だったようですが、今度はよさそう。

新しいロゴのデザインのポイントは大文字「U」の下のステム。

へんな形のモノグラムもなくなって、色もなくなって、まったくシンプルなアイデンティティになってます。

このシンプルさの狙いとしては、Uberを公共交通機関のように認識してほしいのかも。

シンプルなロゴは収まりよく使えそうだし、レイアウトのセオリーも今のメディアに相応しく考えられてます。

オリジナルのフォントによる文字組も好みです。

手掛けたのは、Wolff Olins とインハウス。

ちなみに前回のリニューアルはインハウスだけでデザインしていたようです。

くわしくはこちら

New Logo and Identity for Uber by Wolff Olins and In-house >>

いまのインターネットの主流はSNSやアプリですが、ブラウザへの回帰があってもいいと思ってます。

このTVCMではインターネットとブラウザが 知識、創作、生活 に利用されてきたことを思いださせてくれます。

セグメンテーションされてターゲティングされたSNSから見るよりも、広い世界が見えるのでは。

Chrome、誕生10周年でメジャーアップデート――v69ではタブが角丸になり、検索対象も拡大 >>

https://jp.techcrunch.com/2018/09/05/2018-09-04-chrome-gets-a-new-look-for-its-10th-birthday/

ロンドンのアーティスト ANNA RIDLER の「Mosaic Virus 」という作品。美しいだけでなく、知性と批判と物語があって、とてもおもしろい作品。

昔のオランダで起こった最古の金融バブル「チューリップ・バブル」と現代のビットコイン・バブルをAIで引き合わせています。

1万本のチューリップの画像をデータセットとしてAIに学習させたそうです。

チューリップは「モザイク・ウイルス」によってその色や形を変えるそうです。チューリップ・バブルもそうやって始まったようです。

作品では2017年の7月〜12月のビットコインの価格変動をチューリップの色や形を変える「ウイルス」としています。

作者はオランダ絵画史を引用して「21世紀のオランダ静物画」と紹介してるようです。

作者である ANNA RIDLER のサイトにはこの作品の動画があります。

くわしくはこちら

This AI dreams in tulips >>

© 2025 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。