いい写真。映画にもなって死後に有名になった謎多いアマチュア写真家。

モノクロ写真ばかりかと思っていましたが、未現像のカラーフィルムもあって、写真集として出版されるようです。

構図も上手いけど、色彩感覚もよかったようです。

現在のインスタとかに通じるセンスがあった気がします。

『Vivian Maier: The Color Work』についてくわしくはこちら

A New Book Reveals a Colorful Side to Vivian Maier’s Renowned Street Photography | Colossal >>

すばらしいアイデアとデザインと技術!

自由民主党の議席割合の形をした細い三角形の群れが動いています。

議員がオンラインで新しいアイデアを発信すると、群れの動きが速くなります。

つまりこれは、アルゴリズムで動いているのではなく、議員の情報発信によって動いているブランディングということだそうです。

それが動いているということは、議員が活動していて情報が開示されているということ。

政党の支持者はこの動きによって、議員が情報発信していることを知ることができるようです。

日本の政党もやったほうがいい。

Visual Identity Motivates Politicians to Do More | Muse by Clio >>

制作は、Field.io

独学で遅々として進まない勉強ですが、楽しみながら断続的に続けてます。

上の画面では、摩擦抵抗のあるパーティクルがマウスドラッグした場所で発生する重力に引き寄せられて動きます。重力が消えると解き放たれて、画面の枠でバウンドします。

プロセッシングについて興味を持ったのはもう6年くらい前「ジェネラティブ・アート―Processingによる実践ガイド」という本を近所のカフェの本棚で見つけてからです。最初はProcessingでやってみましたが、この1年ほどP5jsです。

Processingとして書かれたコードをjavascriptに置き換えて「なんで動かない?」というところから試行錯誤しながらですが、javascriptの基本的な理解とか物理的な動きの解釈とか「なるほど、そうなのか!」ということが多くて楽しみながら続けていけそうです。

世の中にたくさんあるサンプルにも感謝です。

ジェネラティブ・アート―Processingによる実践ガイド|Amazon >>

「美術は虚構のライセンスだけではないことを人々にも知ってもらいたい。審美的なプラクティスは非常に有用かもしれませんが、私たちが建築家、映画制作者、アーティストとしての非常に基本的なツールやテクニックを使ってできることがあります。私たちのノートパソコンに搭載されているソフトウェアは、国家と政府の嘘を突き詰める非常に強力なツールになる可能性があります。」

とても力強いステートメントです。

フォレンジック・アーキテクチャーの作品(調査?)の「RAFAH: BLACK FRIDAY」は昨年東京でも展示していたようですが残念ながら見逃しました。

データ、テクノロジー、コミュニティ、ジャーナリズム、などなど現代のアートやデザインの重要なテーマを扱ってるようです。

もうこれからは美的センスや制作技術よりもデータを扱うリテラシーとか倫理観のほうが必須なのかも。

FORENSIC ARCHITECTURE | Tate >>

こちらの記事による紹介がとてもおもしろいです。

2018 ターナー賞 展示 | Forensic Architecture >>

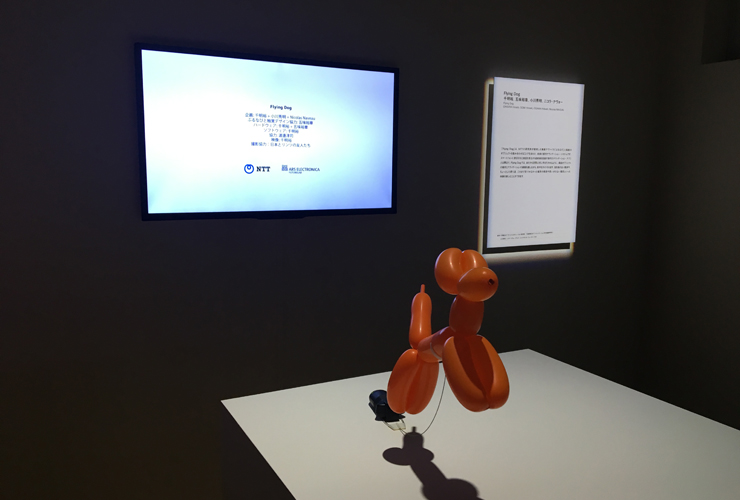

最初は展示の意味がよくわからなかったのですが、途中から「思うようにならないコミュニケーションのもどかしさ」といったことがテーマなんだと理解したら、おもしろく鑑賞できました。

メディア・アートの展示でよくある「鑑賞者が作品の一部になって体験する」タイプの演出は何か気恥ずかしい感じがするのですが、そこに「コミュニケーション」というテーマが入るとさらにハードルが上がります。

これを敢えて面白がれるようにならないと、この展示のテーマを理解したことにはならないかも。

犬の風船がついたデバイスが振動して経路をガイドする作品があって、何かメタファーがあることでユーザーが「とっつきやすく」なるんだとあらためて実感しました。

あと個人的には、メディア・アートにおける感傷的な演出や凝りすぎたビジュアルは古く感じるようになりました。

特別展 OPEN STUDIO リサーチ・コンプレックス NTT R&D @ICC 「“感じる”インフラストラクチャー 共感と多様性の社会に向けて」>>

たしかに、スマートフォンには「デスクトップ」って概念がありません。

そういうスマートフォンに仮想の「机」をもたらしてくれてます。

アプリ間のコピペとか、なるほどこれなら自然な感じ。

よく考えられた素晴らしいデザイン。

そういえば「ゴミ箱」って概念もないですね。

もともとパソコンにあった概念の幾つかがなくなってることからも、スマートフォンがどんなツールで、ユーザーをどのように定義してデザインされたのかが少しわかる気がします。

MAGIC UX の素晴らしいところは、ユーザーとスマートフォンの関係性を見直す可能性があることかも。

くわしくはこちら

Special Projects Reveal Intuitive New Interface Magic UX >>

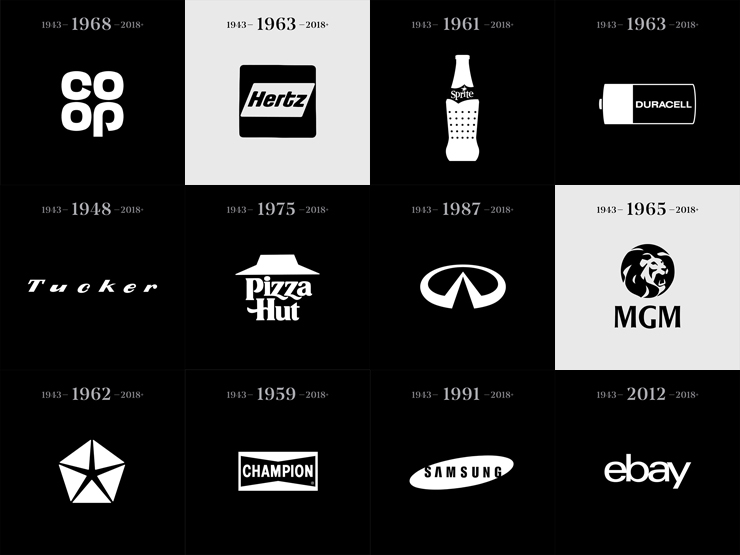

ゼロック、キャンベルスープ、コカコーラ、デュラセル、スターバックス・・・

誰もが知ってるブランドを手掛けて永い歴史のあるブランディング会社。恥ずかしながら知りませんでした。

Gordon Lippincott と Walter Margulies によって1943年に創業したそうです。

75周年を記念して有名なブランディング案件とそれを手掛けたデザイナーのインタビューが公開されています。

クライアントのビジネスを深く理解して、シンプルでアイコン的な造形と高い視認性のデザインで現代まで続くブランディング手法を築いてくれたようです。SNSやアプリに配慮するようになった現在においても、その手法はいたるところで拝借されてます。

戦後日本のデザイン業界において、世界に向けてこういう分野の仕事を手掛ける会社がごく僅かだったのが残念なことに思えます。

くわしくはこちら

Inside 75 Years of Lippincott’s Iconic Designs, From Campbell’s Soup Can to Coca-Cola’s Ribbon >>

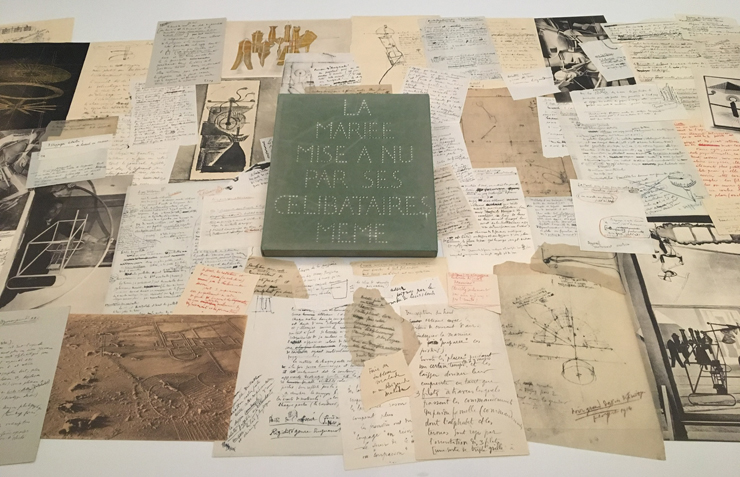

それほど理屈っぽくない、わかりやすい展示でした。

若い頃の絵画作品から年代順の展示。そういえばデュシャン作品をまとめて年代順で見るのははじめてかも。

絵画作品もレディメイドも、とにかくカッコイイです。

アーカイブや取扱説明書のような作品もじっくり見るとおもしろそうでした。

あまり時間がなくて急いで見てしまったので、会期中にもう一回見に行こう。

おもしろかったです。

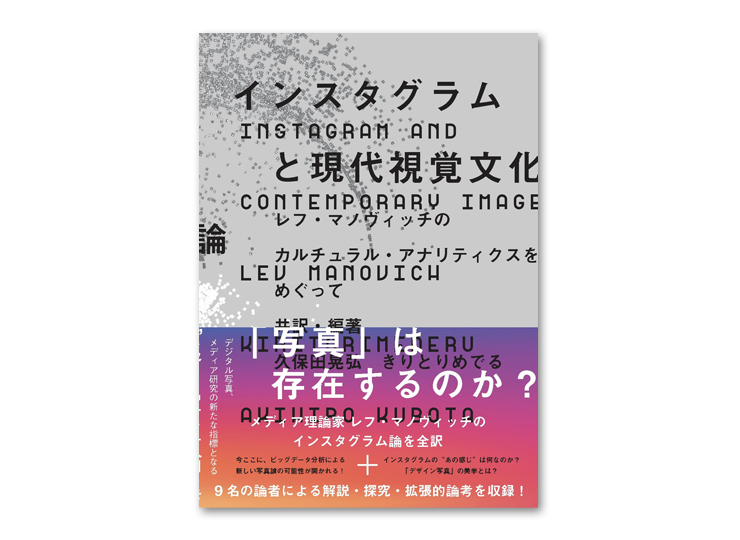

インスタグラムにアップされている画像を写真論/メディア論として分析・考察してます。

知識と主観から始めるのではなく、膨大なデータからの定量的な分析からの論考。

インスタグラムユーザーの心理、ルック(意匠)、スタイル、美学、一貫性 などなど、わかりやすくて共感できる印象でした。

2012年にはFacebookに破格の高値で買収されたインスタグラムですが、つい最近、インスタグラム創業者の二人がそろってfacebookを辞職すると発表しました。いま起きていることはもう次のステージに向かいつつあるかも。

とくに広告のビジュアルデザインをしている人には参考になりそう。

SNS時代のコマーショルなビジュアル表現は旧来のメディア上にあるビジュアル表現と何が同じで何が違ってるのか、というのを考えるヒントになる気がしました。

ひさしぶりにスマホを買い替えようとしてますが、iPhoneXSってすごい。

比較機種は EOS C200 のようです。

EOSのほうが階調が肉眼に近いようです。

© 2025 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。