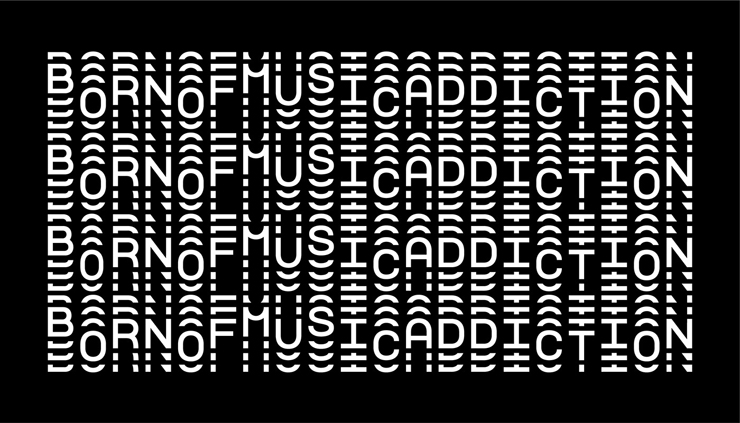

モノスペースのオリジナルフォントを音楽レーベルらしく使うアイデアは秀逸。

サウンドのイメージをタイポグラフィで視覚化した例としてとてもいいです。

フォントも品があってかっこいい。

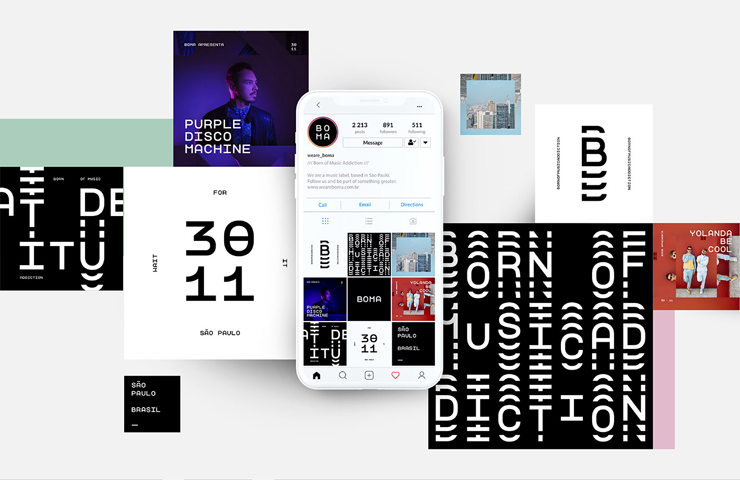

ロゴ、フォント、アプリケーション の一貫性も好みです。

驚くような新鮮味はない感じですが、時代の雰囲気ではあると思います。

1. セリフ書体の復活

2. モノクロ配色

3. オーガニックな形

4. グリッチ

5. マイクロインタラクション

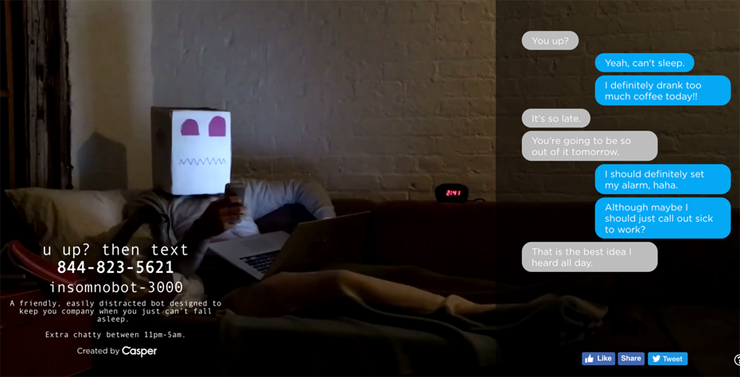

6. チャットボット

7. (さらに)ビデオコンテンツ

8. (まだ続く)ミニマリズム

9. 親指フレンドリーなナビゲーション

10. 多様性

「グリッチ」はバグっぽいピジュアルエフェクトのこと。

この映画みたいな感じのことでしょうか。

【関連記事】映画『ブレードランナー2049』のテクノロジー・イメージをデザインする テリトリー スタジオ が描く壊れた未来

「マイクロインタラクション」はユーザーの操作にちょっとしたリアクションを添えるような感じでしょうか。

個人的には「マイクロインタラクション」は「親指フレンドリー」とセットで、ポケモンのエフェクトのようなものをイメージしてます。

「チャットボット」をどのようにデザインしてユーザー体験に貢献させるかは、かなり難しそう。

そしてこれから「多様性」は日本でも重要なテーマになっていくでしょう。

個人的にここに追加するとしたら・・・

シンプルな手描きのイラストとAppleのARKit2.0が流行りそうな気がしてます。

まったく根拠はないです。

元記事はこちら

10 innovative web design trends for 2019 – 99designs >>

日本語はこちら

デザイナーが押さえておきたい、2019年のウェブデザイントレンド10個まとめ【完全ガイド】 – PhotoshopVIP >>

本物のビッグアイデア。50年前に提示されたアイデアは正しく実現されていないことがわかります。いまのコンピュータと人間の関係は不完全で、誤解されていて、人間がコンピュータで実現すべきことはたくんさん残されていることに、むしろ希望が湧いてくる感じです。

どこかにダグラス・エンゲルバートの論文の日本語訳はないのかな?

広告のマーケティングやクリエイティブに関わる人たちは、一般的な社会感覚を失っていて、消費者像をファンタジーで創り出している。さらに、自身の属している業界に共有されるファンタジーに酔っている・・・と言ってるようです。力強いメッセージです。

迷子になっている空想世界から抜け出して、現実の暮らしとそこにいる人を理解しようと薦めています。

たしかに、学生や新人にクリエイティブ・ファンタジーを刷りんでる先生や先輩もいるでしょうし、そういうファンタジーを売り物にしてる人もいるでしょう。

一方で、ファンタジーのもたらす効果まで完全に排除していいのか? という気もします。

Wieden+Kennedy の Martin Weigel さんの記事です。

Escape from Fantasy | canalside view >>

英国の有名百貨店「John Lewis」と同姓同名で米国バージニア州在住のコンピューターサイエンス教師であるジョン・ルイスさんのTwitterアカウントには、クリスマスシーズンになると間違いメッセージがたくさん届くそうです。

ジョン・ルイスさんはそれらの間違いメッセージに親切なユーモアで答えてあげることもあるようです。

そして、このCMに登場しているのはバージニア州のジョン・ルイスさんご本人のようです。(ほんとかな?)

「クリスマスにお話しよう。間違えてたとしてもね。」

イギリスらしい感じのユーモア。リアルでTwitterらしくて、クリスマス精神があるCMです。

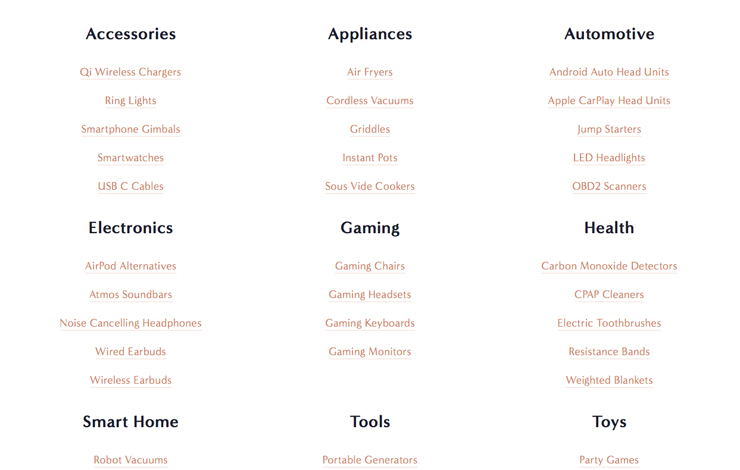

画像もなくテキストだけ。シンプルの極みです。データサイエンティストが個人で制作したサイトだそうです。

UIがシンプルなだけでなく、マーケティングのために持ち込まれるインターフェイスのノイズをすべてカットしています。

すべてのカテゴリー商品が掲載されてるわけではなく、作者であるDeFeoさんによるデータ分析で、ニーズがあって高評価で適正価格の商品だけになってるようです。

『GOOD, CHEAP AND FAST』はAmazonに代表されるようなオンラインショッピングのUXに対しての反証としてのコンセプトがあるようです。

比較したり、オススメしたりするのではなく、買う人の「満足」のためのUXを作ろうとしているようです。

『GOOD, CHEAP AND FAST』のUXには、下記の動画の哲学があるようです。

『Maximizers versus Satisficers: How to be More Happy』

こういう考え方に基づいたショッピングサイトのUXも有り得るというのがおもしろいです。

老子の『足るを知る』ということでしょうか。

Hate browsing Amazon? This is the ultimate no-frills shopping site >>

エレベーター会社のイメージを「設備ベンダー」から「サービス提供」に転換させようというブランディングだそうです。ユーモアと普遍性があって、信頼性のイメージも確保しているのが好印象です。

ありふれた製品の退屈な業種(失礼!)のブランディング課題に真摯に取り組んで、シンプルで相応しい、賢明な回答を提示してる感じです。いい仕事。

Mitsulift Elevators – An ode to the art of vertical living — Base Design >>

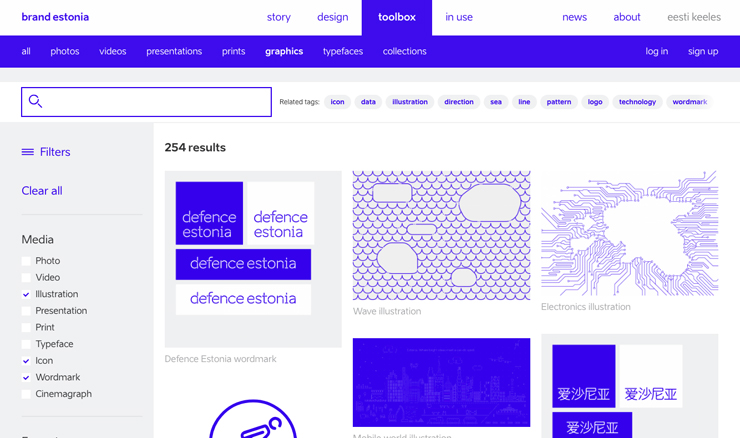

紆余曲折あって失敗や批判もあったようですが、お祭り騒ぎではない真剣な姿勢がうかがえます。

このブランディングでは社会の仕組みをデザインしながら、ゼロから国の形とイメージをつくろうとしているようです。壮大な挑戦です。

これからの国のありかたの一端をデザインに担わせようというのは、デザインが社会のなかで信頼されているということでしょう。日本でデザインはそこまで信頼されているでしょうか。

業界の権威とかセンスや技術ではなくて、社会的信用が低いことでデザイナーの仕事に限界があるということかも。

iOSのマルチタッチ・インターフェイスのアイデアについて、その発端から広がりについて話しています。

”アイデア” は脆弱で壊れやすく、その ”アイデア” をどのように扱うかが重要だという話のようです。

「初期のアイデアは暫定的な仮のものでした。これらは、工業デザイナーとインターフェースデザイナーの間の特別な非公式会合の結果でした。興味深いことに、これらの初期のアイデアの性質と概念は、過去数十年にわたる他のプロジェクトのアイデアと多くの特徴を共有していました。」

「アイデアは、既存の問題に対応するものではありませんでした。誰も私たちに問題の解決を依頼したことはありません。」

「アイデアが問題を提起し、挑戦を定義しました。」

「(プロトタイプを作って)私たちはアイデアを探求しましたが、私たちのアイデアを正当化することはしませんでした。」 この姿勢はとても大切でしょう。

「このアイデアは何年もの間とても壊れやすく傷つきやすいものでした。私たちは創造的なカルチャーに妥協を強いることや壊れやすいアイデアを損なう物事に敏感になりました。」

「大きなグループで仕事をすると、意見はしばしばアイデアと混同されます。評価して共有しやすくて測定可能で具体的なものに焦点を当てる傾向にあます。そのためサイズ、重量、価格、スケジュールなどの属性に取りつかれます。」

「私は予測不能が大好きで、私は驚きが大好きです。プロセス全体は恐ろしいほど不確かです。」

スピーチの最後にはアイデアと問題解決のあいだの矛盾についても話しているようです。

これはなにかとても大切な話のような気がします。

「アイデアが大切だ」という教訓は時代を越えて繰り返されてますが、”アイデア”とはどういったものでどのように扱ったらいいのか、正しく理解できているでしょうか? 本当にアイデアを大切に扱ってきたでしょうか?

元記事はこちら。

”On Monday There Is Nothing”: Apple’s Jony Ive On Design And Conflicts In Creativity | Forbes >>

「博士の異常な愛情」「時計仕掛けのオレンジ」で予告編、タイトルバック、本編で登場するタイポグラフィの一部を手掛けていたそうです。

あの手描き文字のタイトルバックについても語っています。

パブロ・フェロとスタンリー・キューブリックのお互いに敬意を払う超一流のコラボレーションが見てとれます。

「博士の異常な愛情」でのストック動画と音楽の使い方はパブロ・フェロのセンスだったのかも。

他にも有名映画のタイトルバックを数多く手掛けていたようで「メン・イン・ブラック」もそのひとつ。

パブロ・フェロは2018年11月16日に他界されたそうです。

元記事にはていねいな解説もあってありがたいです。

元記事はこちら

キューブリック作品におけるパブロ・フェロの仕事 : KUBRICK.blog.jp|スタンリー・キューブリック >>

© 2025 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。