なるほど、便利かも。

ウェブのプロトタイプでは議論したい内容に集中するために、読めない文字にしておくのは意外に重要。

さらに要素ごとの文字数がわかると便利かな。

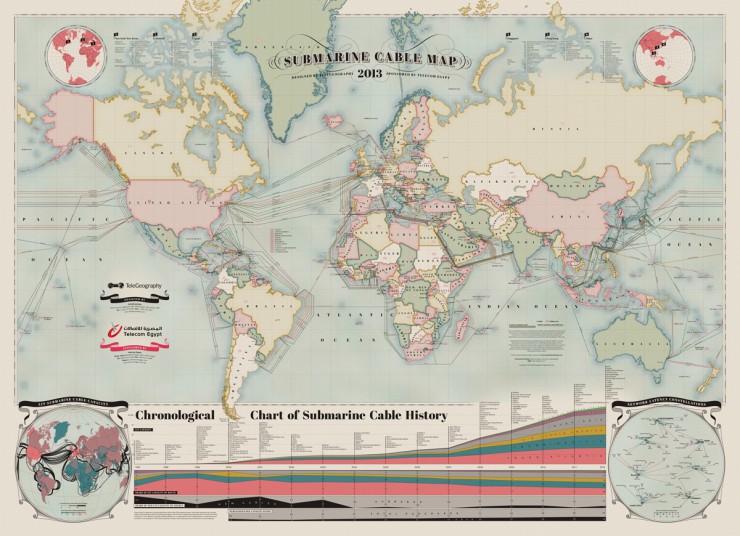

クラシックなテイストがいいです。

こういう巨大なインフラがインターネットを支えてるんだな〜、と改めて感慨深いです。

TeleGeography がつくったそうです。

こちらで90cm×127cmサイズの印刷版を$250で買えるようです。

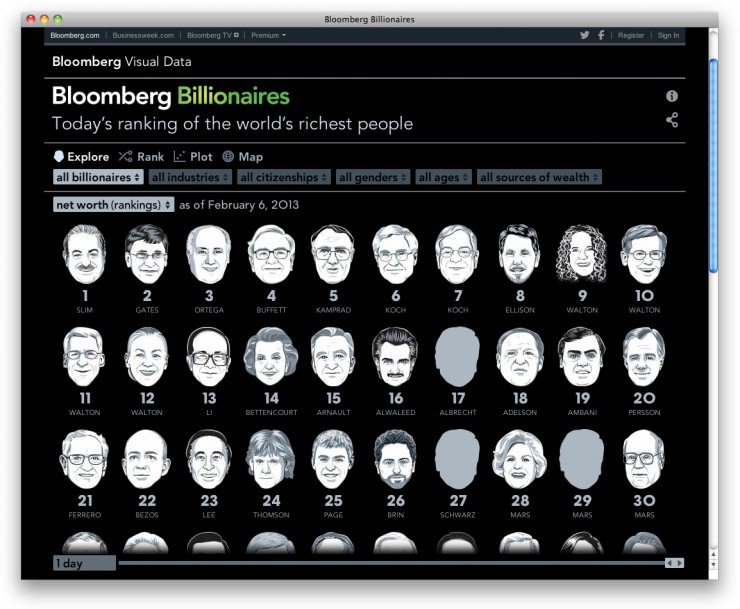

ランキング、プロット、地図、時間軸・・・などなど、よくできてます。

なによりも、ほとんど全員の似顔絵を描いたのが素晴らしいです!

インタラクティブなインフォグラフィックって(つくるの大変だけど)わかりやすくできて、複雑な物事の理解を助けるための、良い方法だと思う。

そういえば・・・

日本人はファーストリテイリングの柳井さんだけのようです。

小さなカップとシンプルなパーツでできているようです。

よく考えられた、キュートなデザイン。

製品化にむけて、出資を募ってるようです。

くわしくはこちら

人気雑誌の舞台裏が少し見えるようで、おもしろいです。

でも、ウェブ展開については、消極的でいらっしゃるようで・・・

“ウェブを否定はしないけれど、お金を出して雑誌を買うという行為と、無料でウェブを見る行為は違うと思っています。「優劣」じゃなくて、「種類」が違う。僕らがやっているのは「立ち読みされた上で、630円で買ってもらう」というビジネスだと思っています。”

自分の心情でも、「無料」のウェブがあるために「お金で買う」雑誌のハードル(期待値)が上がりすぎてる気もします。

現在の私たちは「なかなか上手くできてる」というレベルの無料の制作物の氾濫に溺れて流されているようです。

たしかにウェブは、断片化した情報とノイズによる巨大な「ヤミ鍋」のようなものかもしれません。「編集」に重要な「文脈」を成立させるのが困難かもしれません。

しかし、この点についてウェブは、これから新局面に入ってゆくように思います。そのときには、どうかオモシロくしてほしいです。

『BRUTUSが陳腐化しない理由とは? 西田編集長に聞いてみた』

http://tokyo-edit.net/archives/23093754.html

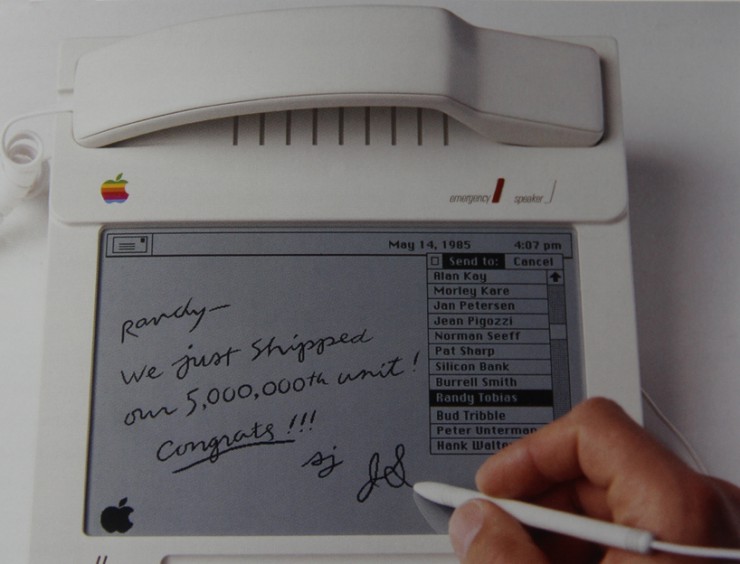

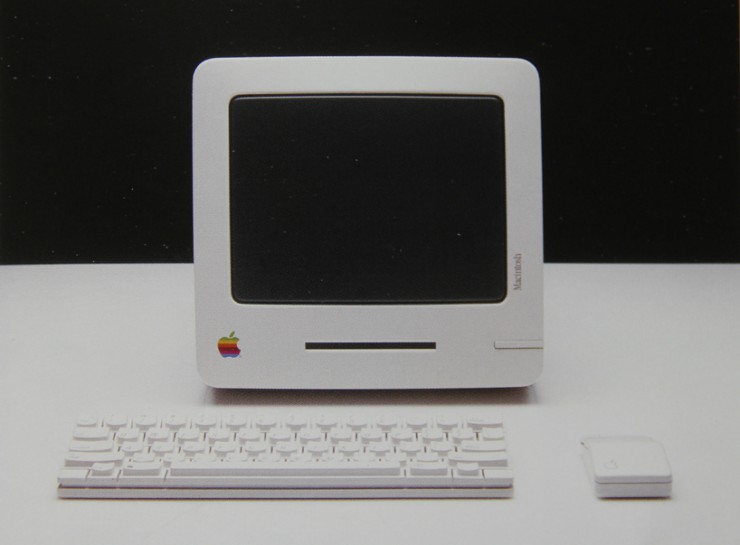

80年代前半のデザイン。

FrogDesignが提唱した「スノー・ホワイト」のコンセプトでしょうか。

当時、衝撃的に斬新だったことでしょう。

いま見てもキュートです。

FrogDesignの創設者Hartmut Esslingerの本『DESIGN FORWARD』のなかで紹介されてるようです。

詳しくはこちら

ダッジ ラムのトラックのCM。

Kurt Markus 、William Albert Allard などの写真家の作品に、ラジオナレーターPaul Harvey の1978年の有名なナレーションがつけられているそうです。

シンプルで、ロマンチックで、力強いです。

元ネタはコレだそうです。

何が「リアル」なのかっていうのもありますが、そういうことするのもまた “広告” ですかね。

Paul Harvey のナレーションの文章はこちら

© 2026 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。