毎年恒例のトレンド予測です。今年もおもしろいです。

「人とテクノロジーとビジネスの調和が緊張を見せ、社会が流動化している。5つのトレンドは、顧客に対する執着心の低下、ジェネレーティブAIの影響、創造性の停滞、テクノロジーのメリットと負担のバランス、そして人々の新たなライフゴールを探る。」

と紹介されています。テクノロジーに振り回されながら停滞と危機をやり過ごしていく時代のようです。

以下の5つのトレンドが紹介されています。

1. 愛はどこに?

2. グレート インターフェイス シフト

3. 凡庸

4. エラー429:ヒューマンリクエストの上限に達しました

5. 脱構築の10年

興味深かったのは、AIを情報と認知に対しての新しいインターフェイスと考えているところでした。

このインターフェイスはこれまでの体系や環境を大きく変える可能性があることがわかります。

本当の意味での「セマンティック」とか「ユビキタス」といったコンセプトが実現される気がしました。

また、AIには新しいメディアとしての側面もあるようです。

ブランドは新しい環境に適応できるように自分たちを再定義して、自分たちのデータの準備を進めることになるようです。

クリエイティブは新しいテクノロジーによって陳腐化とテンプレート化が進んで停滞しています。ブランドはもう一度クリエイティブに重点を置いて新たな差別化を図ることになるそうです。

人を疲弊させないテクノロジーについては、Calm Technologyy(穏やかなテクノロジー)を思い出しました。

詳しくはこちら

Accenture Life Trends 2024 >>

【関連記事】

「Calm Technology(穏やかなテクノロジー)」が復活。グッドデザインはそれを定着させることができるのか?

Fjord Trends を引き継いだ Accenture Life Trends 2023

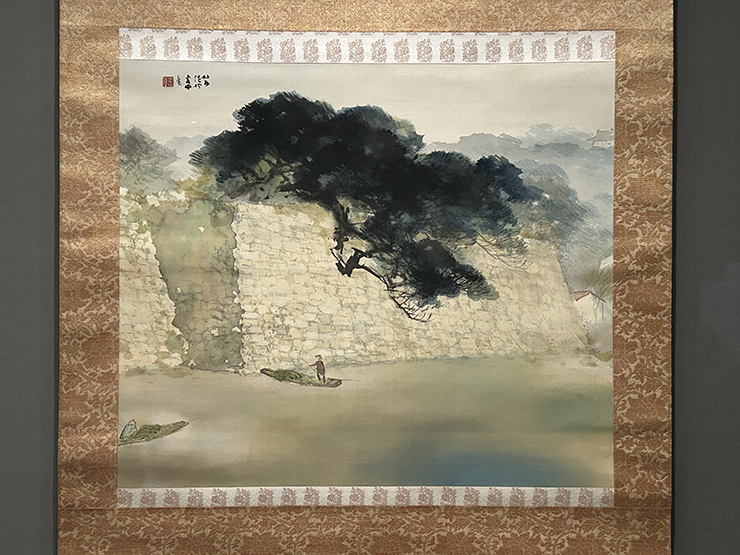

竹内栖鳳の「会場芸術と床間芸術」という文章についての説明があって、いろいろ気付かされるものがありました。

1930年当時、展覧会を強く意識した「会場芸術」を、大作で派手で、不必要なほどの技巧や誇張で「病的現象」と指摘して、「東洋芸術の貴い使命である『静かなる鑑賞』は殆ど閑居されて居る」と言ったそうです。

続けて、日本画が床の間で鑑賞された歴史に触れて、「東洋画はこのような必然的な要求、日本家屋における静かなる鑑賞のためにその生命を生きる絵画」と位置付けていたそうです。

東洋絵画の淡彩、水墨、装飾的で平面的な表現についても「床の間の調和すべき必然の性質のもとに営まれて居る」と分析しているそうです。

「会場芸術」は広く大衆に向けて制作されたもので、目を引くため、評判を獲得するために「病的現象」になりがちであること。一方で「床間芸術」は限られた人に向けて制作されたもので、そ人たちの文脈や状況に寄り添ったある意味でハイコンテクストな作品になるというような解説もありました。

多くの人から一時的に称賛され消費される「会場芸術」の大作を手掛けることよりも、鑑賞者やユーザーの「床の間」の「必然的な要求」の中でハイコンテクストが成立するような作品こそが、NFTやWeb3の時代の鑑賞にふさわしいような気がしてきました。

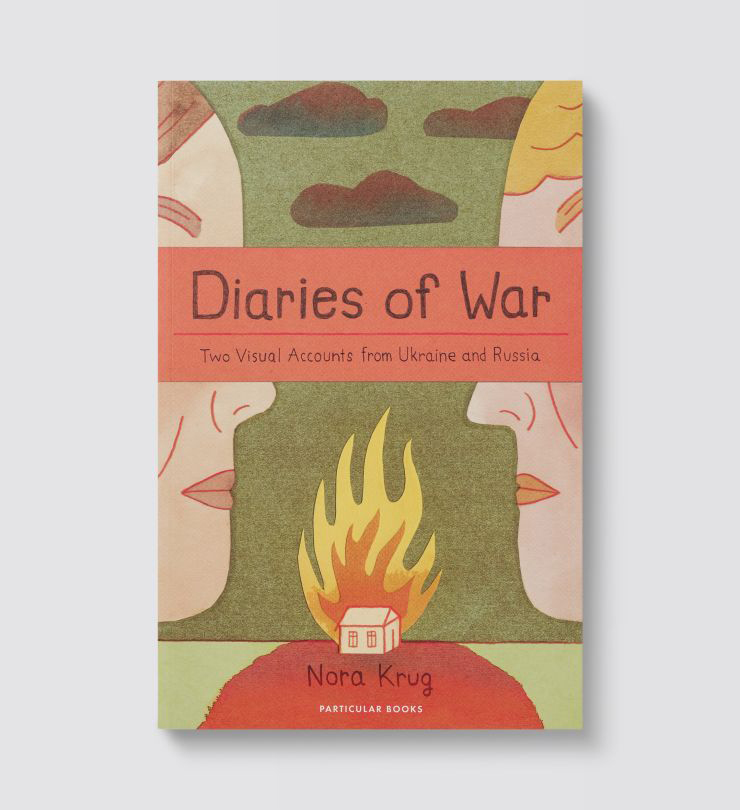

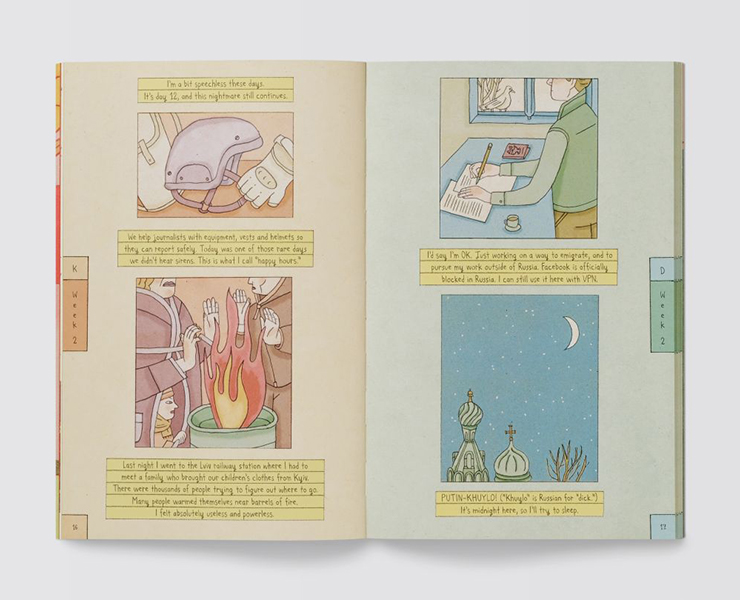

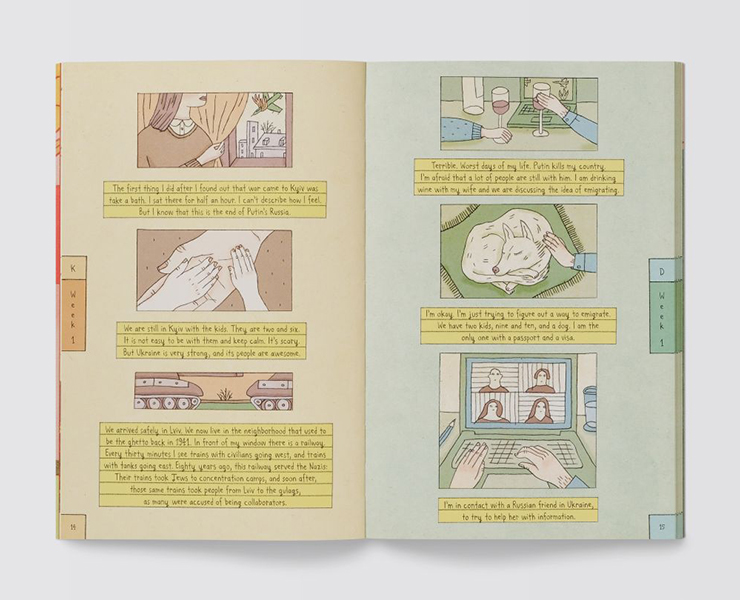

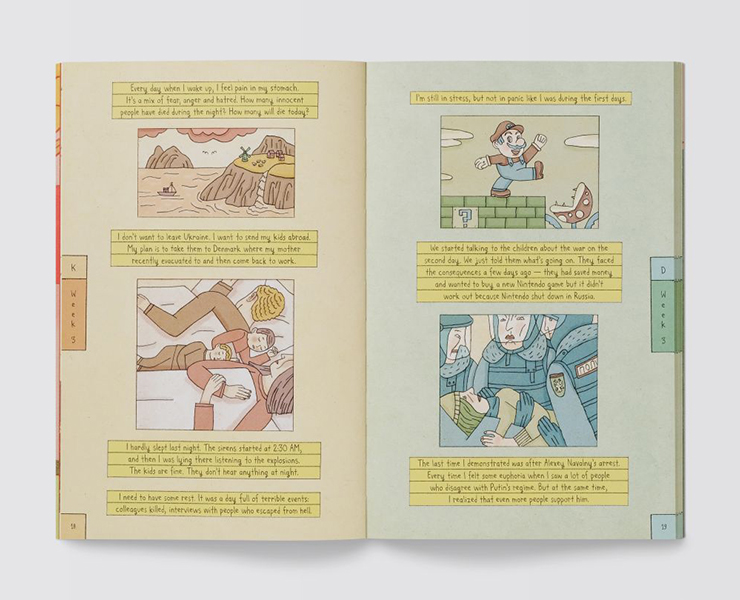

ベストセラー作家のノーラ・クルーグさんは、戦争が始まってからの1年間、ロシア生まれのウクライナ人ジャーナリスト「Kさん」とサンクトペテルブルク出身のロシア人アーティスト「Dさん」とチャットで連絡を取り続けたそうです。

リンク先の記事には、制作過程の生々しさが綴られています。

イラストレーションの感情面についてとジャーナリズム的な視点が素晴らしいです。

「メディアで戦争について読んだのとは違って、個人の体験談は、紛争の壊滅的な影響を理解するための、より感情的な入口になるかもしれないと理解していました。私はKとDに、それぞれの体験についてインタビューして、対照的な彼らの声を並べたイラスト入りの週刊日記を作れないか尋ねた。2人ともすぐに同意してくれました。・・・彼らの日常的な体験を記録するだけでなく、より深く、より実存的なレベルで、戦争が彼らにどのような影響を与えたかを明らかにするために、私は質問を投げかけました。」

「写真が登場する以前、イラストは社会的、政治的に重要な問題を伝える媒体でした。何世紀もの間、絵やイラストは、良くも悪くも、社会や世界についての考え方に影響を与えてきました。イラストレーターとして、私は自分の職業の遺産には責任が伴うことを理解しています。」

「友人や同僚がロシア兵に拉致されたり殺されたりして打ちひしがれていることを語ったKの顔をアップで見せれば、感情の本当の深さが損なわれてしまうでしょう。だから、主人公の顔を見せないように描きました。また、彼らの感情を伝えるために、表情ではなく、外見や身振りの細部に頼りました。それに加えて、匿名性の問題も考慮しなければなりません。」

Diaries of War: illustrator Nora Krug on depicting raw accounts of the war in Ukraine >>

27年ぶりの大型個展だそうです。

「スプリンクラー」を見れたのが良かったです。

「ウォーター近郊の大きな木々またはポスト写真時代の戸外制作」は圧巻でした。

巨大なのに軽妙な印象でした。

どの作品も彼自身の手によって描かれていて、その魅力が彼の筆致によるものであることに、あらためて驚かされます。

60年以上の夥しい点数の作品がそうやって描かれてきたこと、それがデジタル上でも続いていくことは、すごいことだと思います。

いつかNFTとかもやってほしいです。

【関連記事】

デヴィド・ホックニー&マーティン・ゲイフォード著『絵画の歴史 洞窟壁画からiPadまで』読了 >>

『二人のカラリストの出会い An Encounter of Two Colorists デイヴィッド・ホックニー|福田平八郎』

世界屈指のブランドコンサルティング会社 Wolff Olins の共同創設者マイケル・ウルフの自叙伝がKICKSTARTERで出資を募ってます。

こういう本を日本語で出版してほしいです。

マイケル・ウルフは古くはビートルズのアップル・レコードの林檎のシンボルで有名です。

60年代のスウィンギング・ロンドンの時代からの創造性とアイデアとビジネスのストーリーのようです。

クリエイティブ精神とエゴなど、デザイナーが直面する内的な課題についても、長い経験に裏付けられたアドバイスがあるようです。

以下はリンク先の記事から抜粋です。

「スウィンギング ’60sは、1950年代の戦後の後の創造性の爆発でした。物がデザインされたものであること、あるいはデザイナーが存在することさえ知っている人はほとんどいませんでした。 それは、創造性によって推進される全く新しい産業を形成する激しい時期でした。」

「現在、デザインは多額の予算がかかる大事業であり、それが安全策につながります。そしてデジタルは、その素晴らしさにもかかわらず、ある種の当たり障りのないものを押し付けています。」

「創造性が収益性に従属するようになるのは悲しいことです。しかし、私たちがやっていることの要点は、他の人たちと協力し、自分自身を超えて自分自身を伸ばすために自分自身を押し上げることです。自分の限界を超えるのは腹立たしいので、今ではそれを行う人はほとんどいないと思いますが、 それまで存在していなかったものが突然開けるので、素晴らしい気分です。」

「状況は常に変化しています。さまざまなクライアント、さまざまな戦略、さまざまな商取引分野、さまざまな関係者です。しかし、すべての新しい経験から影響を受けて常に進化しているため、状況も異なります。」

「私は昨日の私と同じ人間ですらない。私たちは皆、常に変化しており、その変化を受け入れること、つまり自分が知っていることに固執しないこと、知的かつ創造的に機敏になるのに役立ちます。」

「(共同創設者のウォーリー・オーリンズについて)私たちは信じられないほど補完し合うようになりました。潜在的なクライアントに会いに行き、それぞれの異なる目を通して見たとき、それは非常にうまくいきました。しかし、徐々に私たちの違いが私たちを引き離しました。ウォーリーとパートナーは Wolff Olins を売却して利益を享受したいと考えていましたが、一方で 私にとってそれは天職であり、それが私たちの間に緊張を生み出しました。」

「他人の創造性を尊重することを学ぶことは、Wolff Olinsの構築において非常に重要なガイドとなりました。文化を発展させ、育てる際、私は自分の創造的なエゴを置いて他の人々が輝けるようにする必要がありました。私にとって重要なのは、他人に特別な点を認識することで、自分の見たいものを見るのではなく、他人の創造性のルーツを尊重し、それが私たち全員が共同で行うことをどのように向上させるかを見ることでした。」

「アイデアを発展させる際、私たちは他のすべてを排除するお気に入りのアイデアに着地することがあります。しかし、そのような貴重なアイデアでも一時的に一旦置いて、さまざまなアイデアの中に深く入っていく必要があります。」

「私たちは皆、デフォルトの位置づけを持っており、それに誤って傾きがちです。それを置いておいて、創造性を再構成する勇気を持つことこそが、本当に素晴らしいアイデアの源です。」

In 2006, I was 1 of 4 designers on Google Search.

For 20 years, every search engine has copied Google.

Now ChatGPT, Bard + Claude look like Google's offspring – "better” search engines.

But last week signaled we're on the brink of a design revolution.

ChatGPT unveiled… pic.twitter.com/Sg3CF6JDQp

— Elizabeth Laraki (@elizlaraki) October 6, 2023

Google検索のデザイナーだったElizabeth Larakiさんのツイート。

Googleが作ったテキストボックスのUIが、この20年間の「検索」の決定的なUIデザインだったけど、ChatGPTの画像や動画によるUIで変革の時を迎えているそうです。

いくつか抜粋です。

「私がグーグル検索のデザイナーだった頃、主要な検索エンジンはすべて同じように見えました。

グーグルは、何十億ドルもの広告収入を支える、最適化されたUIを備えたマーケットリーダーだった。

当然のことながら、それが検索結果を表示する方法となった。

その成功により、グーグルが大きなUIの変更を検討することは非論理的となった。

そして、グーグルが行った変更は、他のすべての人々に反映された。

だから20年後、私たちは検索エンジンのUIに漸進的な変化しか見ていない。」

「LLM(大規模言語モデル)の機能を理解し、人々がLLMとどのようにインタラクションするかを定義するのは、まだ早い。

これらは未知の領域です。」

「入力ボックスはシンプルで汎用性があり、親しみやすい。

- わかりやすい → ボックスに質問を入力する。

- 汎用性がある→ボックスはあらゆる種類の質問/クエリーを扱うことができる。

- このパラダイムは非常に馴染みやすい。

このため、LLMは本質的に ”より良いグーグル ”になっている。」

「しかし、先週のChatGPTの発表は、新たな可能性への扉を開くものでした。

ChatGPTは今やマルチモーダルです。」

「私たちは会話ボックスが最良のインターフェイスだと思い込むことで、その可能性を制限している。

今、デザイナーには、真に斬新なインタラクションを生み出し、20年以上前の検索UIのパラダイムを打ち破るチャンスがある。」

検索エンジンはユーザーが感じているほど効率が良いわけでも正しいわけでもないのかも。

ChatGPTがデザインにもたらす変化が、便利なインターフェイスだけのことなのか、私たちの認知経路を根底から変えるようなUXの変化になるのか、興味深いところです。

何年後か経ったら検索エンジンのことを「なぜあんなものを使っていたのか」ということになるかも。

Google検索のUIは、広告と検索結果を混同させる問題を抱えているとも思っています。

それまでのユーザーと広告の文脈を壊して、アドフラウドの温床にもなったと思います。

ChatGPTに広告が導入されるなら、適切なUI/UXであって欲しいと思います。

【関連記事】

ChatGPTの台頭でGoogleの経営陣が「コードレッド」を発令 >>

OpenAIの技術を中心とした新しい消費者向け製品がどのようなものになるか、サンフランシスコのスタジオでブレーンストーミングを行ったそうです。

孫正義が10億ドルの資金提供して、ジョニー・アイヴ のデザインスタジオ LoveFrom で開発しようとしているそうですが、OpenAI、ソフトバンク、LoveFrom はコメントを拒否してるそうです。

スクリーンに依存しないインタラクティブなコンピューティングデバイスで、人工知能と対話するためのより自然で直感的なUXを提供することを目指してるらしいです。

ジョニー・アイヴ はiPhoneが強迫的な習慣や中毒性に懸念を示していたこともありました。

「AIのiPhone」ということで、スマートスピーカーとどう異なるのか興味あるところです。

ジョニー・アイヴ と サム・アルトマン は似ているところがありそうな気がしてます。

うまくいけば、コンピューティングやデザインにおける新しいチャレンジになるかもしれません。

孫正義が欲張って台無しにしないことを祈ります。

Details emerge on Jony Ive and OpenAI’s plan to build the ‘iPhone of artificial intelligence’ >>

OpenAI and Jony Ive in talks to raise $1bn from SoftBank for AI device venture >>

【関連記事】

ジョニー・アイヴが「アイデア」について語る、2021年カリフォルニア芸術大学の卒業式のスピーチ。

Appleの最高デザイン責任者 ジョニー・アイヴ が独立して『Loveform』という会社を設立する

ケンブリッジ大学のスティーブン・ホーキング フェローシップ賞の受賞式でのジョニー・アイヴの『アイデア』についてのスピーチ

fiverrはフリーランスのマッチングとサポートを提供する会社です。

fiverrのCMOによると、「私たちは、創造性に火をつけ、生産性を高め、ワークフローを合理化するためにAIができることを受け入れています。この素晴らしいテクノロジーの進化を称えつつ、真のインスピレーションはどこから生まれるのか、それは人間です。・・・このキャンペーンのターゲットは、AIとその仕事や作業への影響について、さまざまなメッセージにさらされてきたフリーランサーや企業です・・・私たちが明確にしたいのは、AIは依然としてツールであり、その成功には人間の才能が不可欠であり続けるということです。」とのことです。

企業として、フリーランスを守ろうという姿勢も感じられます。

AIで仕事を失うという漠然とした危機感を転換する、ポジティブなメッセージです。

OOHの「AI TOOK MY JOB (TO THE NEXT LEVEL)」というキャッチコピーは「WAR IS OVER」のイメージがあっていいです。

個人的にはAIを擬人化する演出は幼稚な気もしますが、いい広告だと思います。

AIがオープンであることは素晴らしいと思ってます。

20年ぶりの個展だそうです。前回は見に行けず残念だったのを思い出しました。

個人的にもステファン・サグマイスターはスーパースターの一人です。

レンチキュラーをそうやって使うのは、なるほど、おもしろいです。

「50年、100年、200年といった単位で見てみると、私たちの生活は明らかに良くなっています。」

という展覧会の紹介のとおり、2つの時代の変化を抽象的なインフォグラフィックとして楽観的に演出されています。

素晴らしく美しいデータビジュアライゼーションです。

洗練されていて、赤裸々で、反抗的で、ラグジュアリーです。

ただし、グラフィックデザインが社会的なデータを扱う難しさを考えさせられるところもありました。

ビジュアルデザインがセンセーショナルであろうとする時に、取り扱うデータの中立性を担保することはほぼ不可能ではないかと思います。社会的なデータを扱うデザインの難しさは、そういうところにあると思っています。

100年前にオットー・ノイラートとゲルド・アンツがアイソタイプを発明したときの、そういうデザインをする必然性と時代背景について考えさせられました。

Stefan Sagmeister Now is Better >>

【関連記事】

グリーンピース・フランスによるラグビー・ワールドカップに合わせた化石燃料に反対するキャンペーンムービー。

このキャンペーンは、今年のラグビー・ワールドカップのスポンサーであるトータルエナジーズのような化石燃料企業をターゲットにしている。ビデオのタイトルは『TotalPollution(汚染)』。

グリーンピース・フランスは、「化石燃料の広告の全面禁止」と、違反企業によるスポーツイベントのスポンサーシップの禁止も要求しているそうです。

「24時間ごとにスタジアム6.5個分以上の石油を消費していることになります。」とのことです。

英国や米国と少し違う、フランス的なアピールな感じがします。

制作したのは Studio Birthplace

Studio Birthplace: Creative Studio

Rugby World Cup Stadium Overflows With Oil In Anti-Pollution Campaign >>

© 2025 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。