YouTubeの新しいCEOニール・モーハンが書簡でYouTubeの今後の方針を発表しました。

その中でAIを活用した編集機能を準備中だと伝えています。

書簡全体としては、コミュニティを大切にしながら、クリエイターに利益とツールを提供して、YouTube市場を活性化させようというストーリーのようです。

以下は、リンク先からの抜粋です。

「YouTubeは、クリエイターが視聴者と深い関係を築き、好きなことで生計を立てるためのツールをより多く提供することを支援します。」

「クリエイターが求めているのは、単にアップロードできる場所だけではありません。Shorts、ライブ、ポッドキャストなど、さまざまな分野で意欲を高めていくための洗練されたツールが必要なのです。」

「動画を改革し、不可能と思われることを可能にするような方法で、AIの力が発揮され始めたところです。クリエイターは、AIのジェネレーティブな機能によって、仮想的に衣装を入れ替えたり、幻想的な映画の舞台を作ったりと、ストーリーテリングの幅を広げ、制作価値を高めることができるようになるのでしょう。」

新CEOのニール・モーハンさんは広告プロダクトのエキスパートだったようです。

これから広告収益が減りそうなGoolgeにとっては、なんとか死守したいところでしょう。

ChatGPTの生みの親のインタビュー記事。

煽っているようなタイトルですが、インタビューは真っ当で中道な印象です。

AIの未来は地獄でも天国でもなさそうです。

いくつか抜粋です。

「この分野は1つの企業にとっては大きすぎると思いますし、私はここに本当のエコシステムが生まれることを期待しています。」

「私がAIに期待しているのは「ウェブにアクセスして検索クエリを入力する体験をどう変えるか」ではなく「これまでとはまったく違う、もっとクールなやり方がないのか?」ということです。」

「AGI(Artificial General Intelligence:人の知能を完全に再現した機械)の誕生はそれほど明確な瞬間にはならないということです。いわゆるスローテイクオフという緩やかな移行になると思います。」

「もしAGIが本当に完全に実現したら、さまざまなかたちで資本主義を破壊すると思います。・・・もし本当にAGIが実現したなら、これまでとは異なる企業の仕組みが必要になるでしょう。私は、1つの会社が世の中のAIユニバースを所有するべきだとは思っていません。」

「私がOpenAIを誇りに思っていることの1つは、AGIの「オヴァートンの窓(多くの人に尊重すべきのものとして受け入れられる政治的な考え方の範囲)」を、健全だと思えるやり方で押し広げることができたということです。時に不快な印象を与えたとしても。」

「今後もオープンソースを続けていきます。」

サム・アルトマンは、メディア露出は控え目なようです。

最近はマイクロソフトとの仕事に多くの時間を使っていたみたいです。

2022年11月から数ヶ月間、金融関係の記事や説明文をAIで書いて掲載していたそうです。

単純にbotがどこからかテキストをコピペしてきたものではなく、ChatGPTのように語彙と構造を持って生成された文章です。

CNETはこれを認めるコメントを出したようです。ありふれたトピックについてのコンテンツを生成するためにAIを使っているのはニュースサイトの既成事実になってるようです。ただし、CNETの編集方針に沿って「徹底的に事実確認して編集された」記事であることを明言しています。

この記事について、Google検索でペナルティが課された様子もないそうです。

この既成事実によって読者からの信頼は失われるでしょうか?

編集者の役割が重要になって、ライターの仕事はなくなるでしょうか?

私たちはニュースサイトの記事がAIによって書かれたことを識別できるでしょうか?

CNETの「Your guide to a better future」というブランドスローガンが、ディストピアっぽく響いて、とてもいいです。

元記事はこちら

Popular Tech Site Has Been Publishing AI-Written Articles For Months >><

ツイートはこちら

https://twitter.com/GaelBreton/status/1613110191029121024

詳しくはこちら

[Investigation] Has AI Already Replaced Human Writers? >>

検索エンジンの広告収入にとって脅威になるようです。

CEOのピチャイはChatGPTが検索エンジン事業にもたらす脅威への対処に力を入れ直すよう社内の多数のグループに指示したそうです。

少しだけ使ってみた印象として、コーディングのアドバイスを得るにはChatGPTは素晴らしく速いと感じました。

コードが正しいかどうかは要検証なのですが、とりあえず「適当」な答えを得るまでが速いです。

さらに対話を進めると、やや「適切」な答えが得られました。

答え自体だけでなくこの質問と回答のプロセスも役に立つ感じでした。

すごい可能性がありそうだとすぐに感じられましたが、自然な対話のUIだからそう感じただけなのかもしれません。

情報に対しての認知プロセスが変わっていくような気がします。

もし「リンクをクリックする」というプロセスがなくなるとしたら、ネット広告だけでなくウェブ自体も変わって、いろいろなデザインが変わっていくのかも。

ChatGPTのリリースでGoogleは「コードレッド」を宣言、AIチャットボットが検索ビジネスにもたらす脅威に対応するためにチームを再割り当て >>

やや議論が噛み合ってない感じもしますが、Web3がただのバズワードでWeb3に含まれる技術についても「本当に必要だったもの」はそれじゃないという話のようです。

Web3が社会基盤になるようなシステムを理想にしているようですが、ティム・バーナーズ=リーのSolidは「ユーザー」のための基盤を構築しようとしているようです。

彼の新しいスタートアップのInruptによる「Solid」のPRでもあるようですが、おもしろい記事でした。

以下は抜粋です。

「新しい技術の影響を議論するためには、明確にすることが重要です。私たちが議論している用語の意味を、流行語を超えて実際に理解する必要があるのです。」

「実際のWeb3という名前は、イーサリアムの人々がブロックチェーンでやっていることのために取ったもので、本当に残念なことです。実際、Web3は全くWebではありません。」

「バーナーズ=リーの、個人情報をビッグテックの手から離すという理想はWeb3と共通しているが、ビットコインのような暗号通貨を支える分散型台帳技術であるブロックチェーンが解決策になるとは考えていないようだ。」

「ブロックチェーン・プロトコルは、あるものには向いているかもしれないが、バーナーズ=リーが率いるウェブ分散化プロジェクトであるSolidには向いていない。・・・遅すぎるし、高すぎるし、公開しすぎる。個人データの保存は、高速で、安価で、プライベートなものでなければならない。」

「人々はWeb3を、インターネットを再構築するための彼自身の提案である「Web 3.0」と混同しがちであると述べた。彼の新しいスタートアップであるInruptは、ユーザーが自分自身のデータをコントロールできるようにすることを目的としており、データのアクセス方法や保存方法なども含まれる。」

「我々の個人データは、GoogleやFacebookといった一握りのビッグテック・プラットフォームによってサイロ化されており、彼らはそれを使って我々を彼らのプラットフォームに閉じ込めている。その結果、勝者は最も多くのデータを管理する一企業であり、敗者はそれ以外の全員であるという、ビッグデータ競争が起こった。」

「(Solidの)核となるアイデアは、個人データをウェブ上に散在させ、それを収集した人が保管するのではなく、すべて1つの場所に保管し、自分の管理下に置くというものです。この場所は Pod と呼ばれ、「パーソナル オンライン データ ストア」の略称です。」

「バーナーズ=リーは、Solidを「ウェブの第3の層」と呼び、1990年代のオリジナルの静的なウェブページと、その後に登場したよりインタラクティブなアプリのような体験に続くものだと考えています。」

ティム・バーナーズ=リーのWeb3についての

Web inventor Tim Berners-Lee wants us to ‘ignore’ Web3: ‘Web3 is not the web at all’ >>

ティム・バーナーズ=リーの推進する「Solid」についてはこちら

Tim Berners-Lee is building the web’s ‘third layer.’ Don’t call it Web3 >>

ティム・バーナーズ=リーの提唱するWeb3.0はこちらのようです。

Web 3.0 and Linked Data | Tim Berners-Lee >>

個人的には、Web3は社会に受け入れられるためにSDG’sのコンセプトを拝借しているような気がしていて、やや矛盾や根拠に薄い部分がある気がしています。

SolidはWebの使い方を変革することになるような気もします。Webでの広告は終了することになるかも。

セマンティック・ウェブの理想はまだ道半ばのようです。

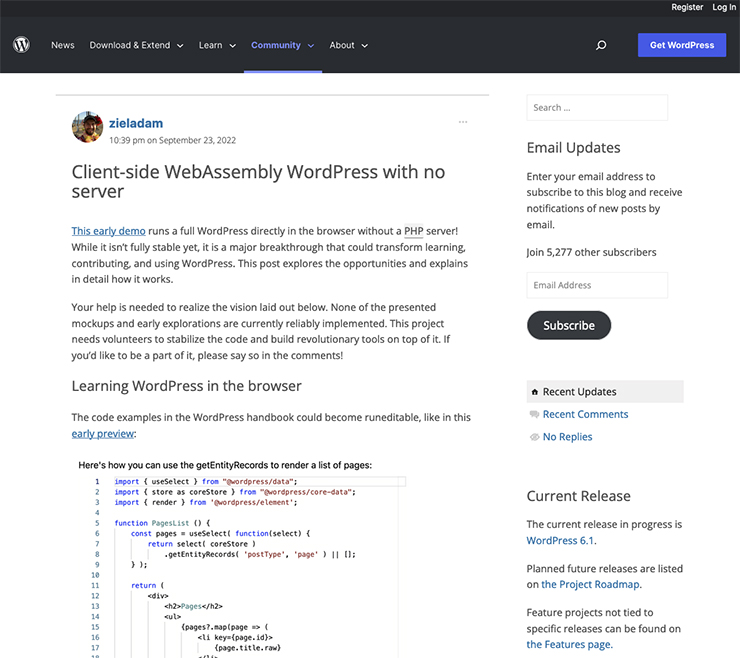

PHPサーバを使わずに、ブラウザ側でWordPressをフルに動かすそうで。

バックエンドでPHPを実行してHTMLを生成する処理をサーバからなくすそうで、すでにデモもあります。

これまではデータベースを複製したテスト環境が必要だったWordPressのカスタムが、本番環境に別ページを制作することでカスタムできるようになりそうです。

このサイトもWordPressで動いています。

サーバー不要のWordPressは、ウェブ制作の環境を大きく変えそうな気がします。

WordPressのコア開発チーム、WordPressをWebブラウザで実行する「Client-side WebAssembly WordPress」を開発中 | Publicly >>

グーグルの対話特化型AI「LaMDA」が知性や感情を獲得したというエンジニアの主張がありました。

このエンジニアは解雇されてしまいましたが、Googleはこの「LaMDA」を「AI Test Kitchen」というサイトで公開する準備をしているそうです。

公開されるのは「LaMDA2」という改良版のようす。

LaMDA2を使用するのは登録制で、まずは少人数のグループから少しづつ始めていくようです。

Googleは、LaMDA2との会話を製品やサービスの改善に利用するとしていて、人間のレビュアーが利用者のチャットを「読み、注釈を付け、処理」することができるとしているそうです。

Googleはここでフィードバックを集めて、LaMDA2をサービスや製品に展開する準備を進めるようです。

まるでSFのようです。

リンク先の記事では、そこにどんな危惧があるのかを紹介しています。

以下は抜粋です。

「LaMDAは有害な出力や事実上不正確な情報を生成することができる。また、Googleのエンジニアの主張が示唆するように、人間であるかのような錯覚を起こさせる能力を身に付けている。もしLaMDAがGoogleアシスタントを動かすとしたら、どのような影響があるか想像してみてください。人々は、AIモデルの毒性や偏りの犠牲者となり、AIモデルの言うことを盲目的に信じ、Googleのエンジニアに起こったように、AIモデルに愛着を持つようになるかもしれないのです。」

「私たちは、大手ハイテク企業がこうした強力なAIモデルのコントロールを簡単に失ってしまうことを何度も見てきました(GoogleとMetaは、AIモデルの不品行について常に-後付けで-謝罪しています)。彼らでさえLLMの不祥事を正確に予測できないのであれば、素人がLLMと健全に付き合うには、どれほど準備不足なのだろうか。」

「LaMDAは非常に便利ですが、ユーザーの期待に応えられないこともあり、最悪の場合、何らかの形で危害を加えることもあることを彼らは知っています。だからこそ、彼らは改善のためのフィードバックを求めているのです。」

「研究開発から製品化への移行は些細なことではないので、慎重に行う必要があります。このようなAIモデルが世の中に出てくると、企業はそれに対するガバナンスを失います。しかし、安全性の欠如、そして起こりうる悪評さえも利益で補えるのであれば、企業はそれを実行するでしょう。・・・LaMDAが、Googleが設定した製品化のための閾値を超えるかどうかはともかく、LaMDaが、確かに、感覚を持たないことは、自分で評価できるかもしれない。」

難しくてよくわからないですが、世の中にリリースされたら大きな影響力を持つことになるのでしょう。

「皇帝の新しい心」とか読むと、もっとおもしろく理解できるのかな。

Google Is Making LaMDA Available >>

aidontknowさんが作成したボウイの「Space Oddity」と「Starman」のミュージックビデオ。

歌詞を一節ずつAIに入力し、映像のイメージを生成していったそうです。

この制作プロセスにおいて、aidontknowさんによる変更と影響は最小限にしているそうです。

いろんな意味ですばらしいです。ボウイファンにも受け入れられる気がします。

以下はリンク先の記事からの抜粋です。

「この技術の真のキラーアプリケーションは、デヴィッド・ボウイの音楽アーカイブの中に眠っているのだと確信するほど、完璧な出来栄えだった。」

「Midjourney、Dall-E、Stable Fusionのような企業は、いつの日か不気味の谷から離れ、本物と同じくらい説得力のある完璧なストックフォトを無限に提供できるでしょう。しかし、この急成長には大きな負の側面があります。これらのツールは基本的に、AIライセンス料を受け取っていないデザイナーや写真家の既存の作品を採掘しています。」

「時には、AIが言葉の文字通りの解釈でエラーを起こすこともありました。・・・・ボブ・ロスなら言うでしょう。”間違いはありません。ハッピーアクシデントです。”」

AI was made to turn David Bowie songs into surreal music videos >>

新しいテクノロジーのトレンドには、投機的な勢いをつけようとするPRがあると思います。

PRがそのテクノロジーを正しく伝えているのなら良いのですが、必ずしもそうではなさそうです。

1500人のコンピュータ科学者、ソフトウェアエンジニア、テクノロジストが米議会指導部、各委員会委員長・少数党筆頭委員に送付した「Letter in Support of Responsible Fintech Policy」という公開書簡の翻訳です。

この公開書簡も何かのPR活動の一部かもしれませんが、Web3について冷静になれる記事です。いくつか抜粋です。

「暗号資産業界と経済的利害関係のある人々が、これら技術はポジティブな金融イノベーションを生み出し、一般市民が直面している金融問題を解決してくれるものだと喧伝していることに、私たちは強く反対しています。」

「構築できるものが、構築すべきものであるともかぎりません。テクノロジーの歴史は、行き詰まり、見切り発車、間違った方向転換に満ち満ちています。」

「ブロックチェーン技術はその設計上、現時点でも将来的にも、社会のためになるとして喧伝されているほぼすべての目的に適してはいません。ブロックチェーン技術はその誕生以来、現時点では何の役に立つのかわからないソリューションであり続け、その存在を正当化するために金融包摂やデータの透明性といった概念にしがみついたのです。」

「ブロックチェーン技術の実経済的な用途はほとんど期待できません。一方、その基盤たる暗号資産は、不健全で変動の激しい投機的な投資スキームの手段となっており、その性質やリスクを理解できない個人投資家に積極的に宣伝されています。」

「私たちは、暗号資産がもたらす深刻なリスクから投資家と世界の金融市場を守るために今すぐ行動する必要があり、技術的実用性の絶望的な欠落を覆い隠す技術的難解さにごまかされてはなりません。」

よく言われる「Web3業界」というのがもうWeb3の理想から外れている気がしているし、「Web3業界の中心」は存在しない場所のような気がします。

MIT テクノロジーレビューによる毎年恒例の「ブレイクスルー・テクノロジー10選」。今後数年間で世界に最も大きな影響を与える技術の進化を紹介しています。今年で21年目だそうです。

どれも社会を大きく変える可能性がありそうです。

パスワードの終焉

何十年もの間、私たちはオンラインで何かをするためにパスワードを必要としてきました。しかし、新しい認証方式によって、ついにパスワードが不要になります。その代わりに、電子メール、プッシュ通知、生体スキャンなどによって送られてくるリンクが使われるようになります。これらの方法は、顔を覚える必要がなく簡単であるだけでなく、より安全である傾向があります。

コロナウイルス変異のトラッキング

パンデミックにより、ゲノム解読への投資がかつてないほど行われ、世界中でこの種のモニタリングの能力が劇的に拡大しました。監視の強化により、科学者はコロナウイルスを追跡し、新しい亜種を迅速に発見して警告することができるようになりました。

長寿命なグリッドバッテリー

私たちは、これまで以上に再生可能な電力を利用しています。しかし、太陽が沈んだり、風が止まったりしたらどうなるのでしょう?送電網の運営者は電気を蓄える方法を必要としています。鉄を主成分とする新しい電池は、その役割を果たすかもしれません。鉄を主成分とする新しい電池は、豊富な材料を使って作られており、他のタイプの蓄電池よりも安価で実用的である可能性があります。

タンパク質の構造をAIで実現

私たちの身体は、ほとんどすべてのことをタンパク質で行っています。そして、タンパク質の構造は、その活性を決定します。しかし、タンパク質の構造を解明するには、何ヶ月もかかることがあります。AlphaFold2と呼ばれるAIが、この長年の生物学的パズルを解いたことで、さまざまな病気の治療薬を迅速に設計できるようになるかもしれません。

マラリアワクチン

マラリアは年間60万人以上の命を奪っており、そのほとんどが5歳以下の子どもたちです。世界保健機関(WHO)が承認した新しいマラリア・ワクチンは、毎年何十万人もの命を救うのに役立つ可能性があります。

プルーフ・オブ・ステーク

ビットコインのような暗号通貨は膨大な電力を使用します。これは取引の検証方法によるもので、かなりのコンピューティングパワーを必要とします。「プルーフ・オブ・ステーク」は、それほど多くのエネルギーを使わずに取引を検証する方法を提供します。イーサリアムは今年中にこのシステムに移行する予定で、エネルギー使用量を99.95%削減することができます。

コロナに効く飲み薬

ファイザー社の新薬は、最新の亜種を含むコロナウイルスに対して効果的かつ広範囲な防御を提供する。現在、他の企業も同様の薬を開発している。ワクチンと組み合わせることで、これらの錠剤は世界が最終的にパンデミックから脱却する方法を提供する可能性があります。

実用的な核融合炉

カーボンフリーの無限の電力が期待できることから、研究者たちは何十年にもわたって核融合発電の実現に挑んできた。現在、ある新興企業が2030年代初頭までに、この電力を送電網に供給することを計画している。その設計は、記録を塗り替えた強力な新しい磁石に依存しており、その会社はより小型で安価な原子炉を建設することができるはずです。

AIのための合成データ

AIを鍛えるには、膨大なデータが必要です。しかし、そのデータは雑多であったり、現実世界の偏りを反映していたり、含まれる情報にプライバシーに関する懸念がある場合が多い。こうした問題を回避するために、合成データを作成・販売する企業も出てきています。完璧ではありませんが、AIを訓練するためのより良い方法となるかもしれません。

二酸化炭素除去工場

排出量を削減することは、気候変動を緩和するための重要なステップです。しかし、国連によれば、それだけでは十分ではありません。将来の壊滅的な温暖化を避けるためには、空気中の二酸化炭素を除去することも必要なのです。そのための世界最大の炭素除去工場が、最近アイスランドにオープンしました。

11番目のブレークスルーの投票も募集しているようです。

© 2026 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。