見に行くことはできませんが、どの作品も魅力的なようです。

グラフィックデザイン フェスティバル スコットランド という展覧会の一部だそうです。

ポスターはメディアとして終わってるという意見もあるけど、そこにあるグラフィックデザイン技術は素晴らしいです。

この技術がいまの時代のなかでもっと価値を持つにはどういう方法があるのか・・・

とも思うのですが、「やっぱりポスターでいいじゃないか」という結論になりますね。

ロゴの3つのタイプと、第4のタイプとしての “ロゴ・システム” についてわかりやすく説明してくれてます。

ロゴ、シンボル、ブランド の関係で見るとおもしろいです。

気の遠くなるような膨大な仕事。Google と Monotype の5年間に渡るコラボ。

それにしても、あの四角のことを英語でも「トウフ」って言うんですねー。

800の言語に共通した形態を提供できる、世界ではじめてのデザインではないでしょうか?

消滅危惧言語も含まれているそうです。

そういう言語を使う人たちにもデジタル環境を提供できるようになるという点でも素晴らしいデザイン。

世界的なデザイン/ブランディングを手掛ける「ペンタグラム」や「ベースデザイン」のデザイナーが歴代世界一だと思うロゴを紹介。そのロゴがなぜ価値が高いのかも説明してくれています。どのロゴも時代を越えた名作です。

奈良の人もぜひ。

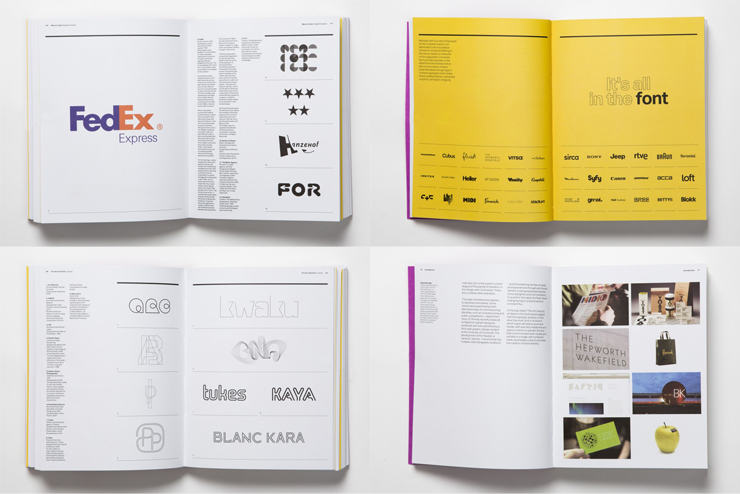

250以上のデザインスタジオが手掛けた、1300以上のロゴが収録されてるそうです。

タイポグラフィをベースにしたロゴを中心に欧米だけじゃなく南アフリカや、中東、南米、アジアのロゴも紹介されているそうです。

有名デザイン会社だけじゃなく新興のデザイン会社も幅広く取り上げられてるそうで、ロゴ紹介本として上手くまとめられてそう。

くわしくわからないのですが、鉛で1行分の文字を鋳造する “鋳植機” というもののようです。

そういう機械で日々の新聞を発行した最後の日 1978年7月2日 のドキュメンタリー映像。

21世紀の今となっては信じられないですが、かつてそういう時代があって、職人と技術、テクノロジーとメディアの変遷とか・・・。いろいろ考えさせられる映像。

ランス・ワイマンは毎日、自身のクリエイティブ・プロセスを記録していたそうです。

自身が『designlogs』と呼んでいるその日記を出版するためにKICKSTARTERで出資を募っています。

魅力的なビジュアルです。

若い頃に先輩から、スクラップブックなど記録するルーチンを持つのは、デザイナーとして良い習慣だと言われたことがあります。このブログも、とにかく何かを記録し続けようと思って続けてます。

15年ぶりのリニューアルだそうです。

フチどりはなくって、斜体から正体になって、シンプルになりました。

シンボリックは矢印はそのまま。

さらに「S」と矢印の組み合わせて、SNSやアプリ向けのシンボルマークも設定。

いまどきのリニューアル。

SUBWAYのロゴの変遷はこちら >>

この変遷を見ると、今回のロゴは70年代のデザインの近いのかも。

看板制作の仕事からソール・バスにつきまとって(?)映画タイトルの仕事へ・・・。

スターウォーズ、エクソシスト、タクシードライバーなどの映画タイトルをデザインしてきた本当の叩き上げ。日本語字幕がほしいです。

現代の若いデザイナーの多くは、早い時期に自分の技術とその領域を規定する傾向にあるような気がします。

Dan Perri くらいの世代のデザイナーは別領域のデザインに独自のアプローチで関わっていって、そこに自分のポジションを作ってきたような気がします。

そういった人間的なたくましさを見習いたいところです。

仕事場の雰囲気も最高。

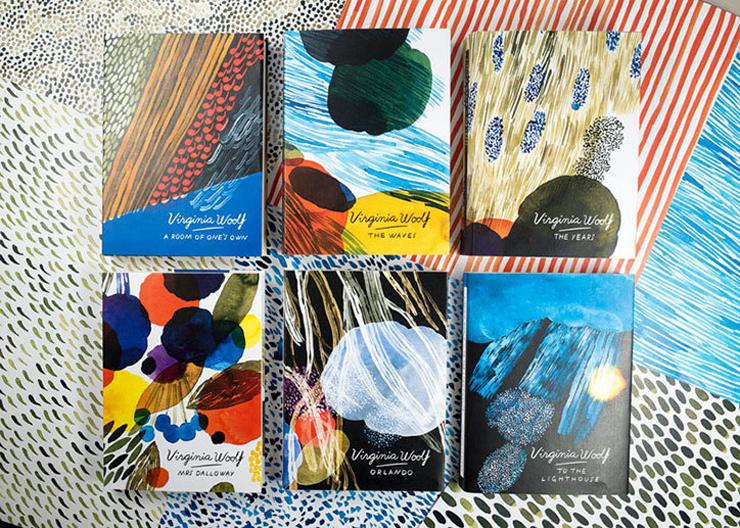

マリメッコの柄を手掛ける アイノ-マイヤ・メッツォラ によるイラスト。

とてもいいです。

本の著者はヴァージニア・ウルフという戦前のイギリスの女性小説家だそうです。

© 2025 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。