ChatGPTの生みの親のインタビュー記事。

煽っているようなタイトルですが、インタビューは真っ当で中道な印象です。

AIの未来は地獄でも天国でもなさそうです。

いくつか抜粋です。

「この分野は1つの企業にとっては大きすぎると思いますし、私はここに本当のエコシステムが生まれることを期待しています。」

「私がAIに期待しているのは「ウェブにアクセスして検索クエリを入力する体験をどう変えるか」ではなく「これまでとはまったく違う、もっとクールなやり方がないのか?」ということです。」

「AGI(Artificial General Intelligence:人の知能を完全に再現した機械)の誕生はそれほど明確な瞬間にはならないということです。いわゆるスローテイクオフという緩やかな移行になると思います。」

「もしAGIが本当に完全に実現したら、さまざまなかたちで資本主義を破壊すると思います。・・・もし本当にAGIが実現したなら、これまでとは異なる企業の仕組みが必要になるでしょう。私は、1つの会社が世の中のAIユニバースを所有するべきだとは思っていません。」

「私がOpenAIを誇りに思っていることの1つは、AGIの「オヴァートンの窓(多くの人に尊重すべきのものとして受け入れられる政治的な考え方の範囲)」を、健全だと思えるやり方で押し広げることができたということです。時に不快な印象を与えたとしても。」

「今後もオープンソースを続けていきます。」

サム・アルトマンは、メディア露出は控え目なようです。

最近はマイクロソフトとの仕事に多くの時間を使っていたみたいです。

ロンドンのデザイン・ミュージアムで2023年4月7日から7月23日まで開催されるそうです。

「この展覧会は、デザインという非常に特殊な概念に焦点を当てたものです。デザインとは何か、デザインが私たちの過去と現在の状況にどのように関係しているのか、豊かな経験を提供します」アイ・ウェイウェイ

有名なコカコーラの壺や、大理石でできたトイレットペーパーなども展示されるそうです。

「過去と現在、手と機械、貴重と無価値、建設と破壊の間の緊張関係を探求する」と紹介されています。

石器時代の道具からレゴブロックまで、「遺物や伝統的な職人技に魅了され続けてきた結果」としてアイ・ウェイウェイが1990年代から収集してきた品々によるインスタレーションだそうです。

「Still Life」「Left Right Studio Material」「注ぎ口」「Untitled(磁器の玉)」「Untitled(レゴ・インシデント)」の5つで構成されているようです。

おもしろそうです。日本でもやってほしいです。

トーキング・ヘッズの歌詞っぽいタイトルもいいです。

’ai weiwei: making sense’ marks the artist’s first-ever design-centered exhibition >>

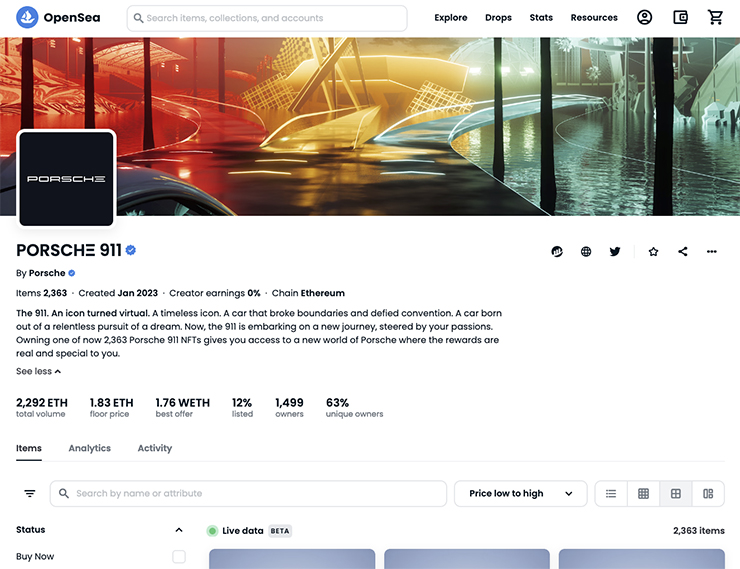

まず価格が高すぎて批判されていますが、ラグジュアリーなイメージにしているのも失敗かもしれません。

ブランドがWeb2からweb3への転換してコミュニティを構築することの難しさ・・・

なにか少しだけわかったような気がします。

よくわからないので、詳しくは記事の末尾のリンクでどうぞ。

ブランドとしては酷い結果になった印象ですが、糧になる失敗であり、学ぶことが多いケースな気がします。いまはまだ、誰もこういうことのコンサルティングはできないかも。

批判だけでなく好評もあるようです。

NFTを購入した911(実車)オーナーのブログ記事からはポルシェ愛が感じられます。

ポルシェNFT、フロア価格が上昇──発行停止による供給減が後押し >>

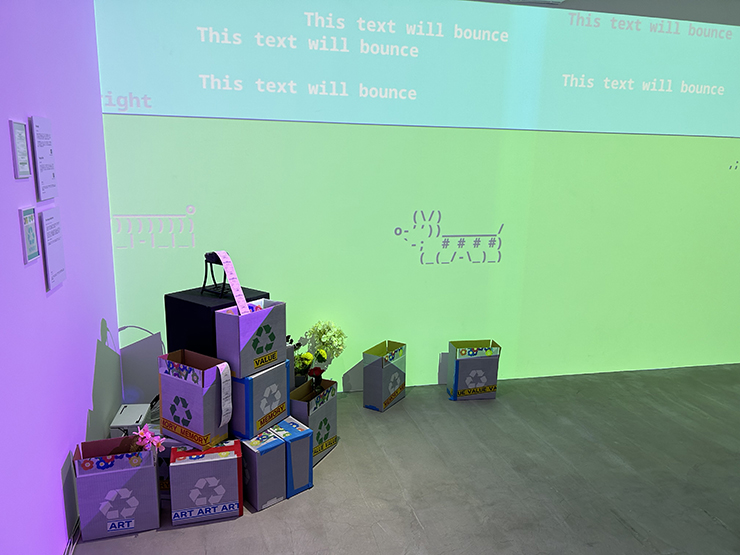

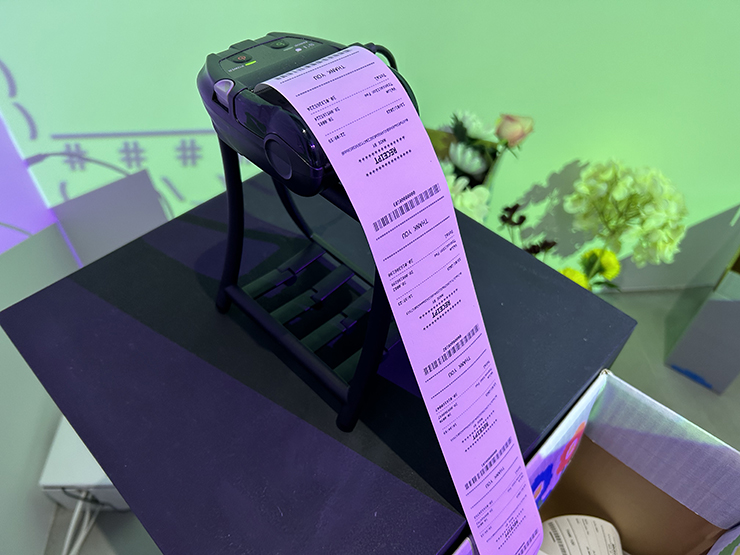

「NFTの持つ革新性として”スマートコントラクト”の存在に注目し、NFTをアートの新たなメディウムとして捉える3人の作家による展示。・・・画像や映像などの確定された出力のメディウムではなく、また、サーバーにアップロードされた動的なプログラムとも異なる、ブロックチェーン技術をベースにした新しいメディウム。」

ということで、おもしろい展示でした。

作品の成り立ち方と鑑賞の関係性に変化が起きていることがよくわかります。

以下は展示作品のキャプションにあった、気になった言葉です。

「NFTを使ったコンセプチュアルアート です。支払う金額によってビジュアルが決まります。・・・描画するコードは全てブロックチェーン上に保存されています。取引そのものがあなたのアートへの参加であることを示します。」

「新しいアートの価値は権威の働きかけではなく鑑賞者の関与にあることを伝えます。・・・これらの新しい価値観がデジタルな領域に留まらずこれからのアートの再生(Renaissance)となることを物理的な世界へと召喚する機会を通して祈ります。」

アート以外にもNFTがどのように利用されるようになるのかは興味があるテーマです。

こういったアイデアはいろいろな分野に急速に浸透していくのかも。

ずっと前にウェブが世の中に広がり始めた頃と少し似ている感じがしてます。

2022年11月から数ヶ月間、金融関係の記事や説明文をAIで書いて掲載していたそうです。

単純にbotがどこからかテキストをコピペしてきたものではなく、ChatGPTのように語彙と構造を持って生成された文章です。

CNETはこれを認めるコメントを出したようです。ありふれたトピックについてのコンテンツを生成するためにAIを使っているのはニュースサイトの既成事実になってるようです。ただし、CNETの編集方針に沿って「徹底的に事実確認して編集された」記事であることを明言しています。

この記事について、Google検索でペナルティが課された様子もないそうです。

この既成事実によって読者からの信頼は失われるでしょうか?

編集者の役割が重要になって、ライターの仕事はなくなるでしょうか?

私たちはニュースサイトの記事がAIによって書かれたことを識別できるでしょうか?

CNETの「Your guide to a better future」というブランドスローガンが、ディストピアっぽく響いて、とてもいいです。

元記事はこちら

Popular Tech Site Has Been Publishing AI-Written Articles For Months >><

ツイートはこちら

https://twitter.com/GaelBreton/status/1613110191029121024

詳しくはこちら

[Investigation] Has AI Already Replaced Human Writers? >>

過剰な演出が盛り沢山ですが、圧巻の展示でした。

何よりも点数がすごいし、歴代のクリエイティブ ディレクターの作品を一覧できるのがいいです。

トワル(仮縫い)のトルソーに着せ付けた白い展示が特に良かったですが、なぜか図録に掲載がなかったのが惜しいです。

クリスチャン・ディオールが、若い頃にアートギャラリー を運営していたのを初めて知りました。

そういうセンスをブランディングに発揮したような気もしました。

ファッションに疎くても楽しめる展示でした。

まず、掲載されているイラストレーションはAIで生成された画像です。2023年のトレンドを紹介するのに相応しいです。AI生成らしい過剰なキアロスクーロがディストピアっぽいトレンド予測と相まって、安っぽいSF映画のような感じです。

「コントロールとパワー」というテーマで5つのトレンドが紹介されています。

01. I will survive

02. I’m a believer

03. As it was

04. OK, Creativit

05. Signed, sealed, delivered

最初に出てくる「アテンションエコノミーの変化」「トークン化」というワードは、ぼんやりとしていた理解を明確にしてくれそうな気がしました。よく理解できなかったものの、以下は、いくつかの気になった箇所の抜粋です。

世界的な危機と不安定な情勢は長く続くとしているようです。その不安に人々はたくましく対処しようとしているようです。それはマッチョな拡大思考ではなく、生き残るためのミニマルを選択していくようです。「パワーダウンしてエコノミーモード」に切り替わっていくようです。

「コミュニティはブランドよりも信頼できる。」

「現在、多くの人が自分に意味を与える趣味や活動に焦点を当てており、自分の興味を探求できるデジタル グループを探し始めています。」

「トークン化されたアクセスとコンテンツにより、ブランドはブランドのデジタル資産を収益化する新しい方法を試すことができ・・・」

ブランドにはNFTプロジェクトが欠かせなくなるようです。Web3やブロックチェーンなどついて勉強しようと思います。

「次世代のブランドは、まずコミュニティとして構築され、その後、コミュニティの積極的な参加によって利益を得るブランドへと変化していくことでしょう。」

「こうした Web3 の発展により、ブランドがコミュニティと直接的に接触し、影響力を持つようになることはほぼ確実ですが、ブランドはそのダイナミズムについて決断を迫られることになります。たとえば、参加者を顧客として扱うのか、それともブランドの一部として扱うのか。利益を生み出すだけの参加者を優先することで、既存のコミュニティを疎外し孤立させることは簡単です。コミュニティの力を高め、ボトムアップのイノベーションに貢献できるような、持続可能で有機的な関係を形成する必要があるのです。」

「多くのブランドは、様々なプラットフォーム上のソーシャルメディアグループを通じてデジタルコミュニティを構築しましたが、追跡、管理、そして顧客とブランドの両方にとっての価値の抽出が困難であることに気づきました。Web3 コミュニティとトークン化により、これらの懸念が解消される可能性があります。」

すでにある程度の認知を得ているブランドのSNS運用は、労力と注目度の割に効果が低いようです。

「オフィス回帰をめぐる議論が続く中、ひとつだけはっきりしていることは、多くの人にとってオフィス回帰はまだ成功していない、ということです。」

ここでは、アクセンチュアは全社員オフィスに出社することになったかのようなトレンド予測になってます。

「リーダーは、無料のコーヒーだけでなく、人々がオフィスに来たくなるような理由を作り、人々の通勤時間を稼ぐ必要があります。人々は、コミュニティや人間関係、キャリアを豊かにする要因が約束されて初めて会社に来ようとするのであり、これらを実現する責任はリーダーシップにあるのです。・・・成功のお祝いやアイデアの共有、人間関係の構築、取るに足らない会話のために、時間は厳密に確保されるべきなのです。」

AIのトレンドについては写真の登場が絵画に与えた影響になぞられて紹介されています。

「人工知能は新境地を開拓し、人々が本来持っている創造性を発揮する手助けをしています。かつては企業が反復作業をこなすためのツールだったものが、今やクリエイティブなプロセスの一環としてすべての人が利用できる副操縦士となったのです。」

「テクノロジーが創造性に与える影響は、しばしばそのプロセスを促進する道具として利用されてきました。」

「AI は、企業やサービスの実現(目に見えないことが多い)から、人々の生活のあらゆる部分に適用できる、目に見えるものへと変化しています。」

「コンテンツは静的なものから、視聴者に合わせて柔軟に変化するプログラマブルなものを作ることができるようになると思われます。」

「機械学習が世界のコンテンツの51%を作り出したとき(これはすぐに起こるかもしれない)、ソーシャルメディアのエコーチェンバー現象のように、ループで回り始めるかもしれない?もし「AI」が「AI」が作ったコンテンツを使い、さらにコンテンツを作るとしたら、それはそれほど便利で、面白く、クリエイティブなものではなくなってしまうのでしょうか?」

「人々の創造的能力を手にすると同時に、それを奪うことになり、組織はその両方の影響に直面することになります。組織は、優れたクリエイティブなコンテンツの海の中で注目される方法を見つけ、これらの新しいツールがイノベーションのスピードとオリジナリティを高めるために何ができるかを想像する必要があるでしょう。」

Web3とブランドの関係には、UI/UX、データ、倫理、信頼性、などの点でデザインに関わる課題があるようです。

「Web3(およびウォレットが可能にするもの)の約束は、人々が自分のデータを持ち運び、信頼するブランドや企業と共有し、さらにはそれを販売することができることです。」

「私たちは、トークン化されたアイデンティティ(政府経由)、マネー(銀行経由)、所有物、ロイヤリティ(ブランド経由)をオンライン上のどこにでも持ち歩くことができるユニバーサルなデジタルウォレットシステムが登場することを期待しています。これは、現在 Web3 で使われているウォレットの次のバージョンです。」

これは期待しすぎな気がします。ユーザーからどこまでも信頼が得られるわけではないでしょう。

「トークンは、デザイン上の大きな挑戦です。トークン、ブロックチェーン、Web3など、現在前面に出ている技術が、デジタル体験の一部となり、背景に消えていくような移行点があるはずです。他の新しいテクノロジーと同様に、その採用には卓越した経験が必要です。」

すべて理解することはできなくても、刺激的な内容だと思います。

フルレポートのpdfは下記のリンクです。

検索エンジンの広告収入にとって脅威になるようです。

CEOのピチャイはChatGPTが検索エンジン事業にもたらす脅威への対処に力を入れ直すよう社内の多数のグループに指示したそうです。

少しだけ使ってみた印象として、コーディングのアドバイスを得るにはChatGPTは素晴らしく速いと感じました。

コードが正しいかどうかは要検証なのですが、とりあえず「適当」な答えを得るまでが速いです。

さらに対話を進めると、やや「適切」な答えが得られました。

答え自体だけでなくこの質問と回答のプロセスも役に立つ感じでした。

すごい可能性がありそうだとすぐに感じられましたが、自然な対話のUIだからそう感じただけなのかもしれません。

情報に対しての認知プロセスが変わっていくような気がします。

もし「リンクをクリックする」というプロセスがなくなるとしたら、ネット広告だけでなくウェブ自体も変わって、いろいろなデザインが変わっていくのかも。

ChatGPTのリリースでGoogleは「コードレッド」を宣言、AIチャットボットが検索ビジネスにもたらす脅威に対応するためにチームを再割り当て >>

AI、メタバース、メンタルヘルス、Web3、など2023年のトレンドについての記事です。

AppleのVRヘッドセットがiPhoneのように革新的だったら世界は大きく変わるのかも・・・という気がしてきました。

1.クリエイティブAIの進化

「クリエイティブな表現は、私たちを人間たらしめている核心部分です。それは、インスピレーションを受け、想像し、実験し、ビジョンを実現する能力です。クリエイティビティは、生まれつきのもの、あるいは特別に養われたものもありますが、すべての人が研ぎ澄ますべきスキルセットです。・・・・AIはクリエイティブなスキルセットを強力に民主化し、クリエイティブな志向の低いプロフェッショナルでも、まったく新しいアイデアをデジタルライフに取り込むことができるようにします。」・・・ということで、2023年はたいへんなことになりそうです。

2.メタバース・バーチャル

リモートワークのトレンドはAppleのVRヘッドセットがどのくらい成功するかに掛かってかもしれません。

そして、コロナが過ぎても、私たちは家のなかで過ごすようです。

3.Sensory processing

「感覚処理」や「感覚情報処理」という分野が注目されるようです。

瞑想などの精神療法に没入型テクノロジーが使われていくようです。

4.Web3による人間中心のコミュニティ

「Web3 の分散化モデルは現在、技術スペクトルを引き裂いており、このソーシャルメディアのシフトに直接影響を与え、より深い人間対人間の交流を促すような体験に私たちを連れ戻します。このシフトは、公共放送としてのソーシャルネットワーキングの衰退によって特徴付けられるだろう。」

浅いつながりのパーティのようなSNSが終わって、個人として小さなコミュニティへ戻っていくようです。

いいことだと思います。

5.3Dプリントの一般化

「200ドル以下で購入できるプリンターもあり、3Dプリンティングを始めるのにこれまで以上にお金がかからなくなりました。・・・分散化され、民主化された小規模生産が大量に行われるようになります。」

6.スーパーアプリ

「中国のWeChatや日本のLINEのようなアプリは、顧客の日常生活の大部分を占めるという、非常に具体的な目標を持っています。」

生活インフラになったアプリによるエコシステムは便利ですが危険もあるようです。

アプリの機能の優劣よりも倫理が重視されるようになりそうです。

ベティ・カトルーがどのような人なのか知りませんでしたが、イヴ・サンローランのファッションアイコンとして(歳をとっても)本当にカッコイイ女性像を体現してました。

2019年に彼女がピエール・ベルジュ=イヴ・サンローラン財団に寄贈したコレクションの展示です。

黒とシルバーの展示もカッコイイです。2020年のイヴ・サンローラン美術館の展示でサンローランのクリエイティブ・ディレクターのアンソニー・ヴァカレロが監修していたようです。

想像していたよりも多くの服が展示されていて、見応えありました。

ファッションには疎いですが、サンローランのカッコ良さがわかりました。

© 2026 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。