ブラウザで「ボールプール」ができます。

PCのカメラで手の位置とポーズを認識して、ブラウザ上のボールを動かします。

ブラウザ上に「手をみせて」が表示されたら、カメラに映るところに手をかざしてみてください。

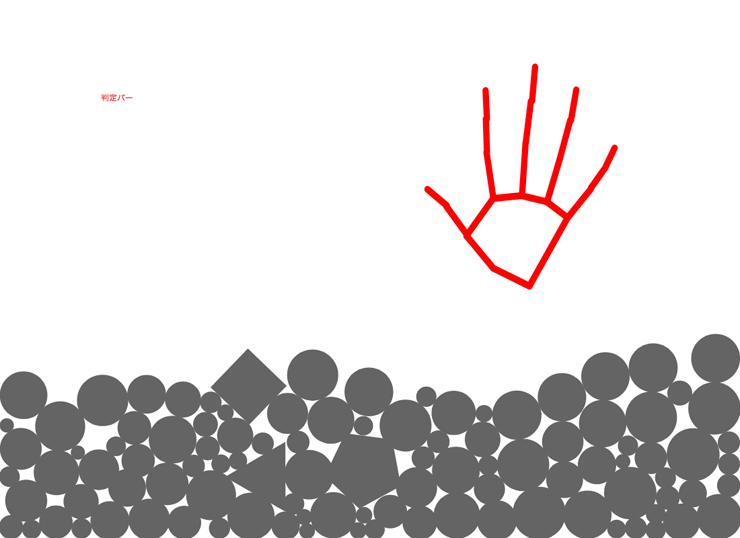

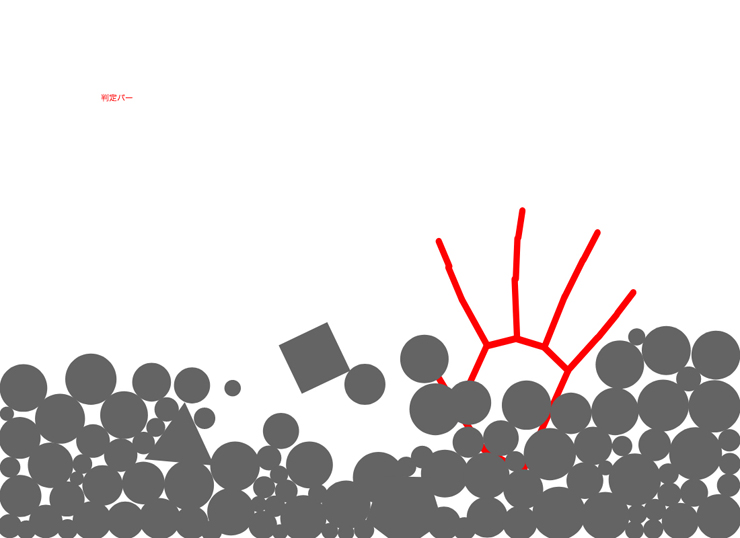

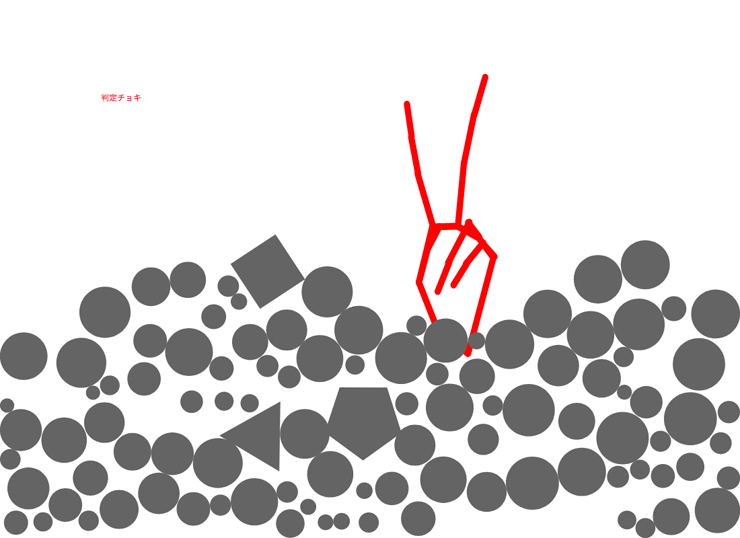

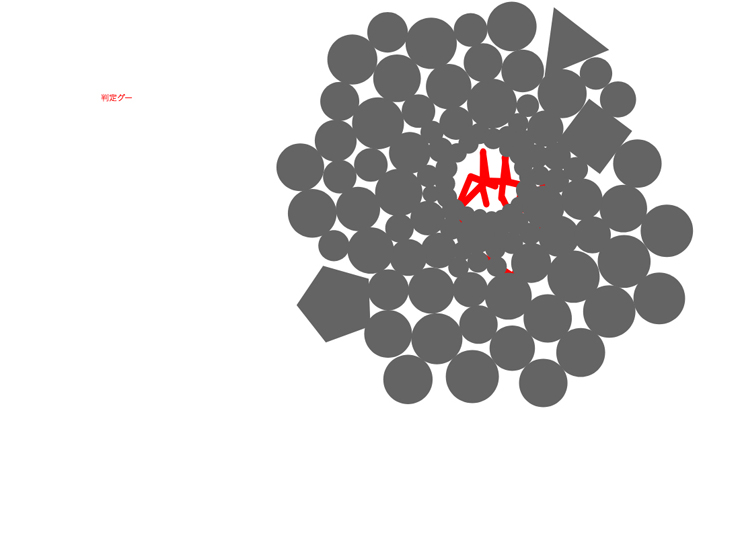

カメラが捉えた手の位置と手のポーズが赤い線で表示されます。

ブラウザに表示された手を動かしてボールをかき混ぜることができます。

手を「パー」にすると、下向きの重力が発生して、ボールは床に落ちます。

「チョキ」にすると、重力がなくなって、ボールが浮き上がります。

「グー」にすると、グーにした手の位置に引力が発生して、ポールを引きつけます。

p5.js、matter.js、matter-attractor.js、handpose.js を混ぜながら使ってます。

ブラウザのうえのオブジェクトをジェスチャーで動かせるというのが、おもしろいです。

残念ながら、ときどきバグってしまいます。

再読み込みしたりキャッシュをクリアしたりすると正常に動作するかもしれません。

下記のURLでPCのブラウザからお試しください。

2021年10月3日まで開催してるようです。

初期の作曲やパフォーマンスから、大規模なビデオインスタレーションや世界的な衛星プロジェクトまで、200点以上の作品を展示。

1993年のベネチア・ビエンナーレで受賞した作品「システィーナ礼拝堂」というインスタレーションが展示のクライマックスになってるそうです。

日本でもやってほしい。

SFMOMA stages monumental nam june paik exhibit as a mesmerizing riot of sights + sounds >>

1971年からつづく映画広告の賞「Key Art Awards」の50周年を記念して、エンタテインメントマーケティング業界の著名人5名がエンターテインメントマーケティングを変えた50の映画ポスターを選んだそうです。

オーディエンスを惹きつけて売り込むための広告であり、映画を見る人の想像力をかきたて、壁に飾られ、偉大な映画を1枚の画像に凝縮したアートです。

こんな仕事してみたかった。

早くもコロナ後の世界を描いています。

ワクチンが始まって、もう、コロナ後の生活スタイルに目を向ける時期ということのようです。

しかも、コロナ後に訪れる「混乱した時代」を広告として面白く描いています。

ジョーはパンツにワイシャツ姿でヘッドセットを使って会議をしながら冷蔵庫を開けます。

彼は自宅で仕事をしているのか仕事場に住んでいるのかわからなくなって混乱しています。

エマはマークとデートするよりも、マークのプロフィールを見て過ごすのが好きだということに気がついて混乱しています。

ジェイソンは現実の会話に出くわして、ミュートしたりカメラを切ったり、聞いている間にトイレに行ったりすることができずに混乱しています。

ジュリーはオフィスに出勤しますが、パジャマで働きたいと思って混乱しています。

この「混乱の時代」に対処しているさまざまな人々が登場します。

「今は混乱の時代です。バーガーキングのインポッシブル・ワッパーを食べるにはちょうどいいタイミングです。牛肉を使わずに作られたワッパーは、まるで…ワッパーのような味がします。」

戻ってくる日常を祝福するのか、コロナ禍の喪失を悼むのか、企業のメッセージとしてやや扱いにくいと思いますが、そこはバーガーキングのいままでの広告のイメージだということなのでしょう。

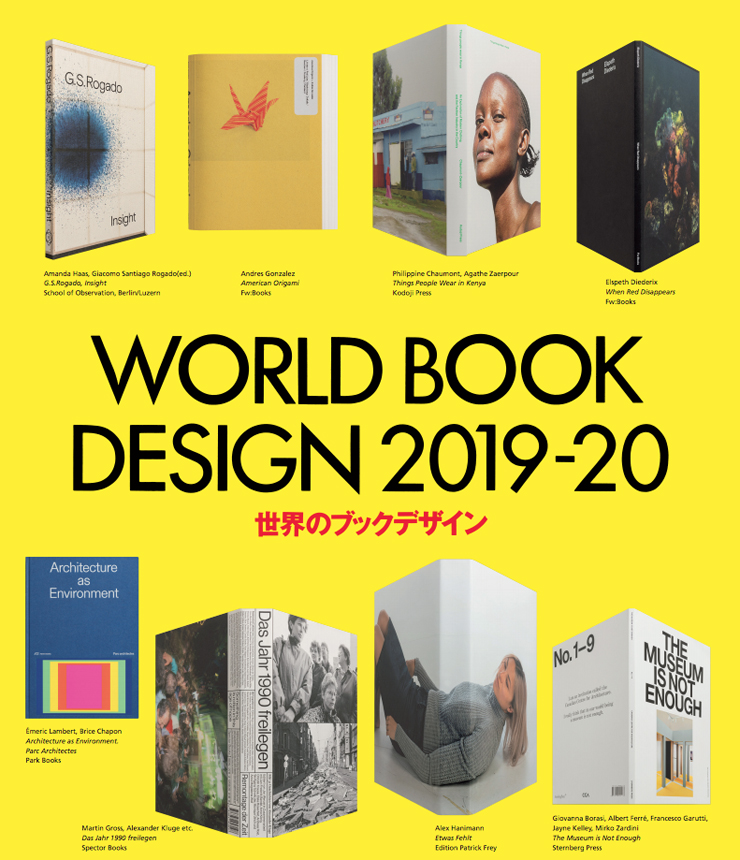

今年は一触れることができるのは一部の本だけで、しかも使い捨て手袋をしての閲覧でした。

展示は工夫されていて、鏡を使ってそれぞれの本の見どころを見れるようにしてくれていました。

でもやっぱり、触れることができると、書籍の造りについて深く理解できます。

めずらしい本を眺める、楽しい時間でした。

静謐に組み上げられた欧文もいいですが、中国の書籍のレイアウトや文字組がおもしろかったです。

今年はイラストレーションの表現が減って写真表現が多くなって、社会問題をテーマにした大判で分厚い本が増えた印象でした。

豪華な装飾よりも、簡素でメッセージ性が前面に押し出されたブックデザインになった感じ。

この2つの広告のアプローチの違いがおもしろいです。

オノ・ヨーコによるキャンペーンのビルボードは、あの伝説的な広告のようにシンプルに「I LOVE YOU EARTH」と掲げられました。有名なギャラリーとのコラボで、ロンドン、リバプール、グラスゴー、マンチェスターなど、イギリスの多くの都市に設置されたそうです。

もうひとつは「Mars sucks. -Earth」というメッセージ。

クリエイティブ・エージェンシーのActivistaによるキャンペーンです。

イーロン・マスクが地球の再生よりも火星を重視していることへの失望を表現しているそうです。スポンサーは境保護団体だそうです。

「最悪(sucks)じゃないものは、地球です。でも、私たちが地球の扱い方は率直に言って最悪です。」

’I love you earth’ + ’mars sucks’: two billboards to celebrate earth day 2021 >>

GoogleEarthで、人類が地球に及ぼした影響をタイムラプスで見せてくれます。

世界アースデーに合わせて公開されたようです。

都市のスプロール現象、森林伐採、鉱業や農業の急速な発展がもたらす影響の、わかりやすい視覚化。

A New Timelapse Tool Reveals How Much Humans Have Altered Earth’s Landscape Since 1984 >>

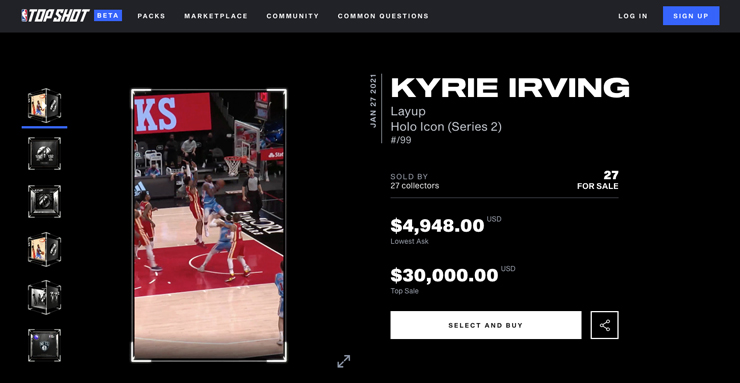

まだあまり理解できてないのですが・・・

コレクションできる、コレクションを自慢できる、コレクションを売買できる、という環境が整うと、NFTのユーザーはアーティストではなくコレクターになっていくようです。

いずれ、ブランディングやマーケティングにも利用されるようになりそうです。

NBA(バスケットボール)のシュートの動画を、NBAカードのようにNFTで売ってるのさすが。

応援する選手の2021シーズンのすべての得点をコレクションしたくなるのでしょうか?

写真やイラストレーションがNFTの市場で取引きされるのはおもしろいかもしれませんが、バブルが弾けて終わるだけのことかも。

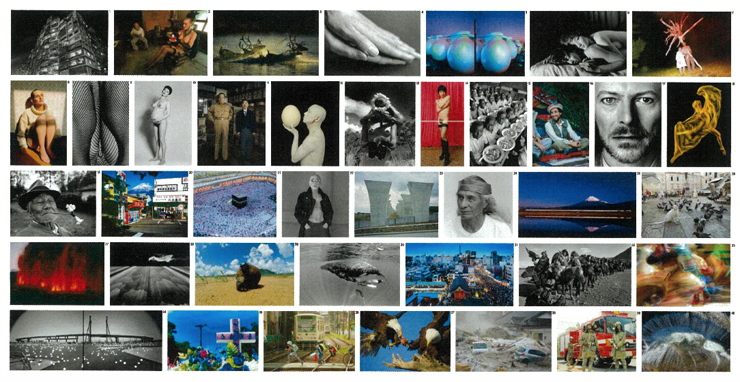

日本写真家協会70周年記念だそうです。

1985から2015はデジタル化、スマホ、さらにSNSの登場で制作環境もテーマも鑑賞も変わっていったようです。

80年代〜90年代は広告写真の時代だったんだとよくわかります。

展示されているほとんどのプリントはデジタルのようで、1980年代の写真も高精細で、良くも悪くもどの時代の写真も同じように見えます。

それぞれの時代に写真が何をテーマにして、何を写して、何を見せようとしていたのかを考えると、時代とともに写真の意味も変わったきた感じです。

課題解決の過程を、jacascriptのコードを交えて説明してくれてます。

難しいですが、勉強になります。

設定された主な課題は下記の4点だそうです。

■Scrubbable Photos(スクラブ可能な写真)

フォトライブラリのどの部分にも素早くジャンプできる。

■ジャスティファイドレイアウト

ブラウザの幅いっぱいに写真を表示し、各写真のアスペクト比を維持する。

(正方形の切り抜きしない)

■60fpsスクロール

何千枚もの写真を閲覧しても、ページの応答性を維持する。

■瞬間的な操作感

読み込みにかかる時間を最小限に抑える。

まず、このくらい明確に課題を設定できたら、成功間違いなさそうです。http://designers-union.com/#

© 2025 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。