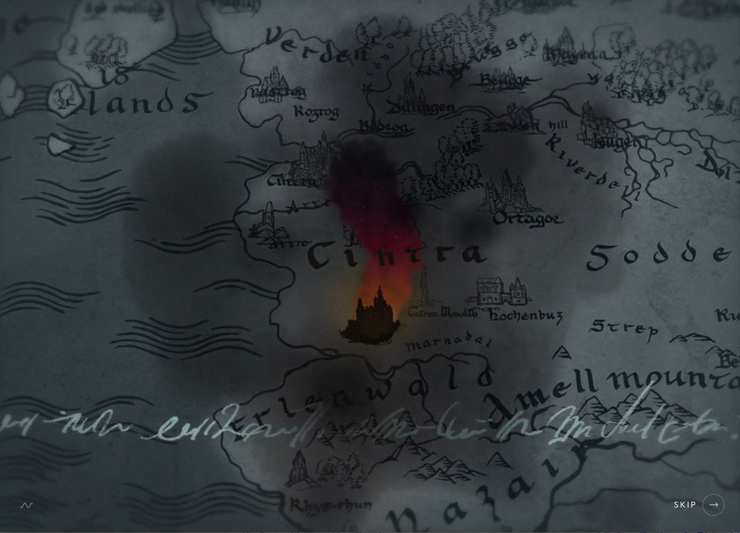

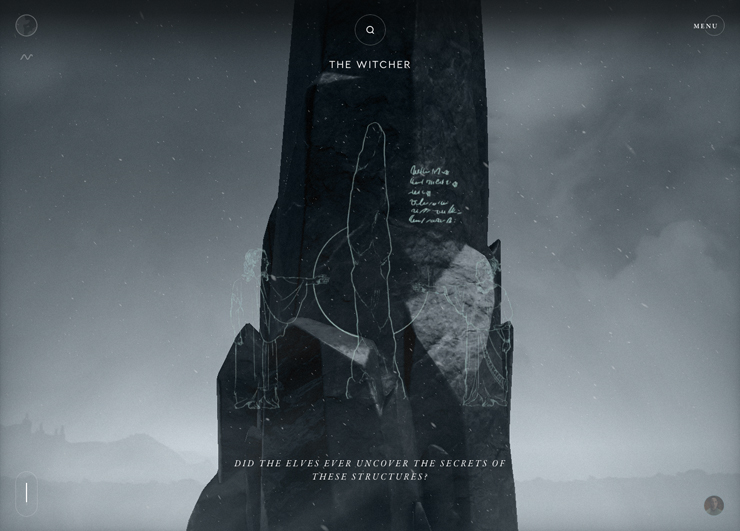

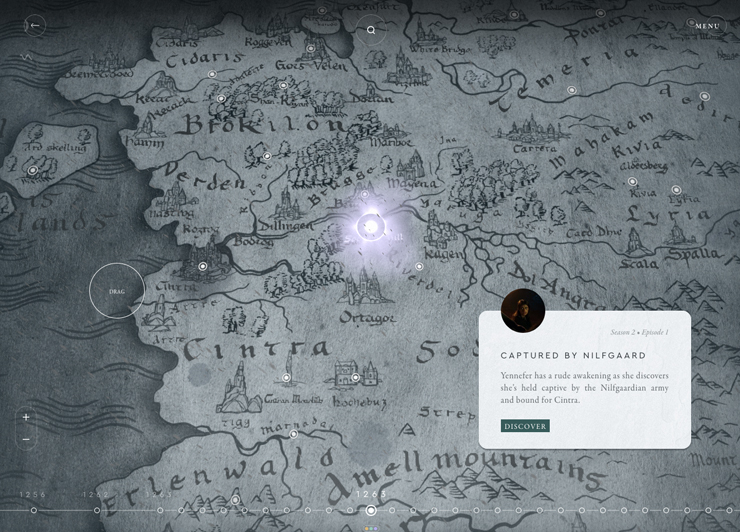

ドラマは見てないですが、作り込み激しいサイトです。

日本語がないのが残念。

質感豊かで、情報量も盛りだくさんのようで、インタラクションも心地いいです。

よくわからないですが、動画をマスクにして使ってるのかな。

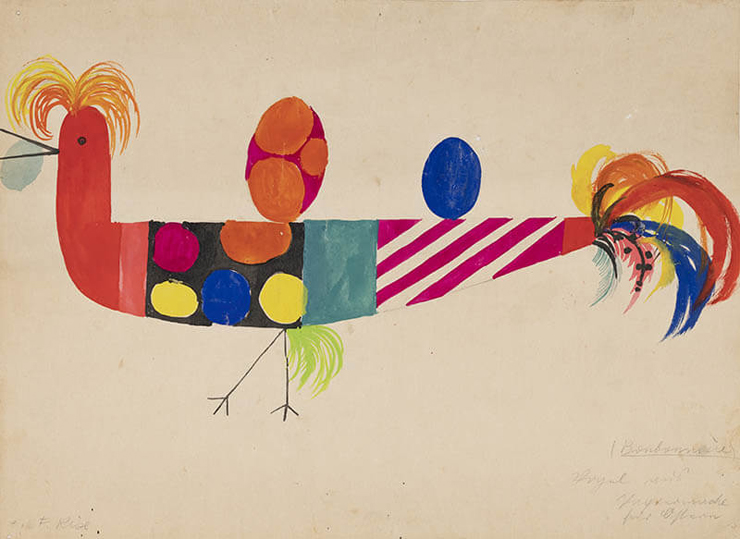

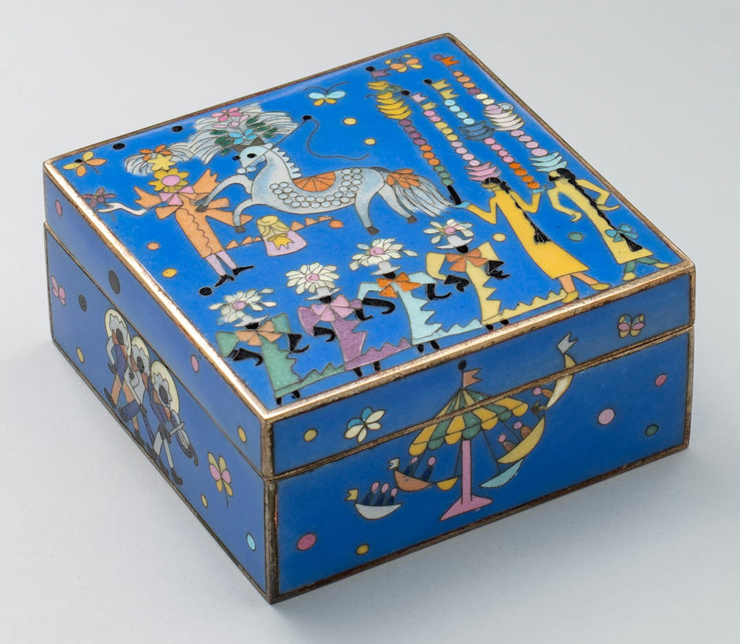

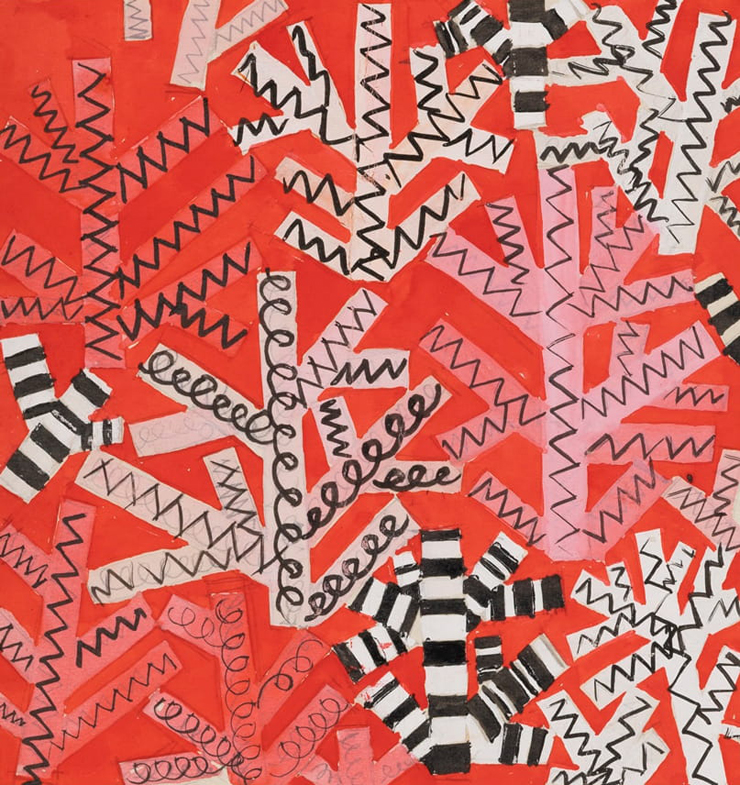

およそ100年前のデザインですが、いきいきとしています。

20世紀初めのデザインが大きく変革した時代に、時代の先端を行くデザインだったでしょう。

満州の暮らしを描いたドローイングを絵巻物のような装丁にしているのが面白かったです。

いつの時代も、魅力的なドローイングを描くスキルはデザイナーを良い仕事に導いてくれると思います。

なによりも、デザイナー自身のイメージを豊かにしてくれます。

MIT テクノロジーレビューによる毎年恒例の「ブレイクスルー・テクノロジー10選」。今後数年間で世界に最も大きな影響を与える技術の進化を紹介しています。今年で21年目だそうです。

どれも社会を大きく変える可能性がありそうです。

パスワードの終焉

何十年もの間、私たちはオンラインで何かをするためにパスワードを必要としてきました。しかし、新しい認証方式によって、ついにパスワードが不要になります。その代わりに、電子メール、プッシュ通知、生体スキャンなどによって送られてくるリンクが使われるようになります。これらの方法は、顔を覚える必要がなく簡単であるだけでなく、より安全である傾向があります。

コロナウイルス変異のトラッキング

パンデミックにより、ゲノム解読への投資がかつてないほど行われ、世界中でこの種のモニタリングの能力が劇的に拡大しました。監視の強化により、科学者はコロナウイルスを追跡し、新しい亜種を迅速に発見して警告することができるようになりました。

長寿命なグリッドバッテリー

私たちは、これまで以上に再生可能な電力を利用しています。しかし、太陽が沈んだり、風が止まったりしたらどうなるのでしょう?送電網の運営者は電気を蓄える方法を必要としています。鉄を主成分とする新しい電池は、その役割を果たすかもしれません。鉄を主成分とする新しい電池は、豊富な材料を使って作られており、他のタイプの蓄電池よりも安価で実用的である可能性があります。

タンパク質の構造をAIで実現

私たちの身体は、ほとんどすべてのことをタンパク質で行っています。そして、タンパク質の構造は、その活性を決定します。しかし、タンパク質の構造を解明するには、何ヶ月もかかることがあります。AlphaFold2と呼ばれるAIが、この長年の生物学的パズルを解いたことで、さまざまな病気の治療薬を迅速に設計できるようになるかもしれません。

マラリアワクチン

マラリアは年間60万人以上の命を奪っており、そのほとんどが5歳以下の子どもたちです。世界保健機関(WHO)が承認した新しいマラリア・ワクチンは、毎年何十万人もの命を救うのに役立つ可能性があります。

プルーフ・オブ・ステーク

ビットコインのような暗号通貨は膨大な電力を使用します。これは取引の検証方法によるもので、かなりのコンピューティングパワーを必要とします。「プルーフ・オブ・ステーク」は、それほど多くのエネルギーを使わずに取引を検証する方法を提供します。イーサリアムは今年中にこのシステムに移行する予定で、エネルギー使用量を99.95%削減することができます。

コロナに効く飲み薬

ファイザー社の新薬は、最新の亜種を含むコロナウイルスに対して効果的かつ広範囲な防御を提供する。現在、他の企業も同様の薬を開発している。ワクチンと組み合わせることで、これらの錠剤は世界が最終的にパンデミックから脱却する方法を提供する可能性があります。

実用的な核融合炉

カーボンフリーの無限の電力が期待できることから、研究者たちは何十年にもわたって核融合発電の実現に挑んできた。現在、ある新興企業が2030年代初頭までに、この電力を送電網に供給することを計画している。その設計は、記録を塗り替えた強力な新しい磁石に依存しており、その会社はより小型で安価な原子炉を建設することができるはずです。

AIのための合成データ

AIを鍛えるには、膨大なデータが必要です。しかし、そのデータは雑多であったり、現実世界の偏りを反映していたり、含まれる情報にプライバシーに関する懸念がある場合が多い。こうした問題を回避するために、合成データを作成・販売する企業も出てきています。完璧ではありませんが、AIを訓練するためのより良い方法となるかもしれません。

二酸化炭素除去工場

排出量を削減することは、気候変動を緩和するための重要なステップです。しかし、国連によれば、それだけでは十分ではありません。将来の壊滅的な温暖化を避けるためには、空気中の二酸化炭素を除去することも必要なのです。そのための世界最大の炭素除去工場が、最近アイスランドにオープンしました。

11番目のブレークスルーの投票も募集しているようです。

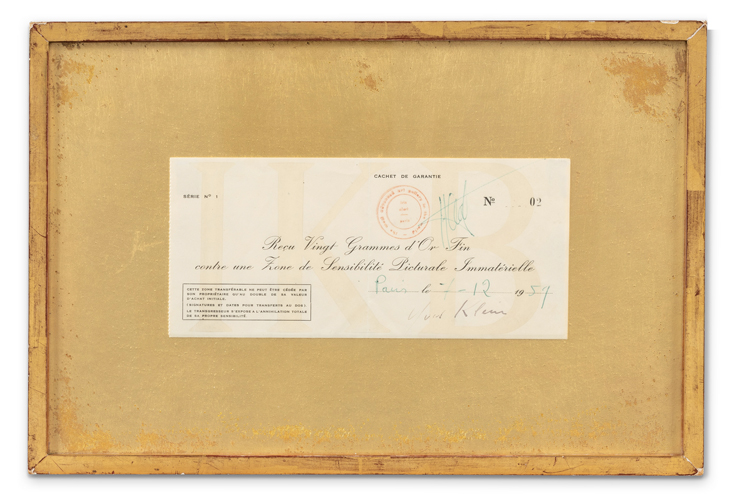

とてもタイムリーなオークション出品。いまのNFTをアートとして楽しむヒントのような気がします。

1958年、イヴ・クラインはパリの画廊で「The Void(空虚)」と題する作品を発表しました。その作品は誰もいない空間に空のキャビネットが置かれているというものだったそうです。

「私は画廊の中に感覚的な絵画の状態を作り出し、確立し、公衆に提示したいと考えた。言い換えれば、ドラクロワが日記の中で言及した「定義できないもの」、つまり絵画の本質であると考えたものの精神に則り、目に見えないが存在する雰囲気、絵画的風土を作り出そうとしたのである。」ということだそうです。

その後、クラインはこのコンセプトを「Zones of Immaterial Pictorial Sensibility」というプロジェクトに発展させました。

このプロジェクトは、空の空間(非物質的ゾーン)の所有権の書類を販売し、買い手が希望すれば、買い手が領収書を燃やし、クラインは受け取った金の半分をセーヌ川に投げ入れるというものだったそうです。

「クラインの領収書は、目に見えない作品の存在を証明するものであり、それは正式な販売が行われたことを証明するものです。非物質的ゾーンの買い手には二つの選択肢があります。第1の選択肢は、領収書と引き換えに合意した金額の金を支払い、クラインはその金をすべて保管し、買い手は作品の「本物の非物質価値」を実際に獲得することはない。第2の選択肢は、金を支払い、その領収書を焼却することである。この行為によって、買い手(による購買行動)は非物質的なものの中に完全に包含され、完璧で決定的な非物質化が達成されることになる……。クラインは資本主義的な取引戦略を提示し、芸術の定義不可能な、計算不可能な価値についての彼の考えを提示しています。」

ということだそうです。難しいです。

1959年の発表から1962年6月6日に死ぬまでの間に8つのゾーンが販売され、領収書が発行されたそうです。

2022年4月6日にこの領収書のひとつがサザビーズのオークションに出品されるそうです。

1959年12月7日付で、ジャック・クーゲルという骨董商に宛てられた領収書で、オークションでの推定落札価格は50万ユーロ(549,000米ドル)だそうです。

サザビーズは、この実験的な作品のオークションに相応しく、暗号通貨でも入札できるようにするそうです。

NFTについてあまりわかってないのですが、とてもNFT的な感じがします。

ダミアン・ハーストの「The Currency」の意味がなんとなく理解できた気がします。

また、どちらも「絵画」に結びついていくのが興味深いです。

【関連記事】

ダミアン・ハーストによる初のNFTシリーズ『The Currency』 >>

Zone de Sensibilité Picturale Immatérielle >>

A Receipt Is Being Auctioned Off For An Estimated Half A Million Dollars >>

20世紀カウンターカルチャーのアイコンだった「ワーゲン・バス」がカーボンニュートラルになって登場。2022年5月にヨーロッパから発売開始だそうです。販売面では商用の『ID.BUZZ Cargo』が主力になりそう。

サイズはかなり大きそうですが安全装備満載で、シルエットや着座位置はワーゲン・バスのイメージを色濃く残してます。

電気自動車としてのプラットフォームは他車種と共用。

ワーゲンバスもビートルと共有されていたので、そこは変わってないようです。

ワーゲンバスは1950年から2013年まで生産され、生産終了時にはトリビュート・ショートフィルムも制作されました。

おばあちゃんの声で思い出を語るのは、世界中で愛されたこのクルマのキャラクターに相応しくていいです。

【関連記事】

フォルクスワーゲンによる『Kombi』のためのトリビュート・ショートフィルム >>6

伝説的なフォルクス ワーゲンビートルの広告のドキュメンタリー『Remember Those Great Volkswagen Ads?』

元記事はこちら

nostalgia meets the electric era — volkswagen debuts the ID. BUZZ microbus >>

混乱して緊迫した社会情勢のなかでデザイナーは何ができるのかを考えさせられる記事でした。

戦争が激化する中、ウクライナのデザイナーは、希望のメッセージや正確な情報を広め、支援を行うために仕事を再編成しているそうです。

2022年3月11日時点の記事。以下は抜粋です。

ウクライナ人デザイナーのアレクサンドラ・ドログンツォワさんはデザインコンサルタント会社Bandaのクリエイティブディレクターです。

「現在、Bandaの85人のチームは、バーチャルでコラボレーションを行っています。多くのスタジオメンバーもキエフからの脱出を決めたが、中には年老いた親戚のもとに残った者もいました。」

「商業的な仕事はすべてストップしています。その代わり、散り散りになったデザイナーたちは、主に3つの分野のプロジェクトに取り組んでいます。」

「1つめは、国内にとどまる人々やボランティアに力を与えるための動機付けのための資料を作成することを優先しています。2つ目は、クライアントとのコミュニケーションプロジェクトです。例えば、Bandaは最近、高級ファッションブランドに対してロシアとの取引停止を呼びかけるビデオを制作しました。最後に、スタジオは、何が起こっているのか「聞こえない、見えない」状態のロシアの一般市民を対象としたプロジェクトに取り組んでいます。・・・例えば、ロシア人女性に送られたステッカーは、表向きはお祝いカードですが、ロシア兵の彼女の息子はもう死んでいるかもしれないということを知らせているのです。・・・どれも暗い話ばかりで、中には攻撃的なものもあります。私たちは、すべてのボタンを押そうとしているのです。」

イリヤ・パブロフは2年前にハリコフからオーストリアに移り住み、仕事をしています。マリア・ノラジアンと共同設立した彼のスタジオ「グラフロム」は、まだハリコフに事務所を構えている。

パブロフさんは、以前からデザインのレンズを通して戦争を考えてきた。2014年にドンバスで戦争が勃発した際には、ポスターデザインと詩を組み合わせたプロジェクトに取り組みました。

ウクライナの現場でのコミュニケーションデザインは、今、本領を発揮しているそうです。

「明確で的確な情報が求められ、避難所での道案内システムなど実用的な用途もある。ビジュアルコミュニケーションの役割は何かという点について、非常に強い刺激を受けました。ビジュアルコミュニケーションとは、実は物事を伝えることであって、モノを売ることでも、モノを美しく見せることでもないのです。」

多くのデザイナーがそうであるように、パブロフさんも母国を応援するポスターを制作してきました。これは、90年代にグラフィックデザイナーの団体によって設立されたポスターフェスティバル「4thブロック」と関連しています。

「戦時中に軽薄な印象を与えるのではないか?でも、危機的な状況だからこそ、文化は重要なのです。何のために戦っているのかを思い出させてくれるのです。」

パブロフさんのデザインは、QRコードでファンディングサイトに誘導するのが特徴です。

「QRコードは何十年も前から存在していましたが、最近になって復活し、このような情報を素早く伝えるのに役立っているます。」

ウクライナを支援するポスターがソーシャルメディアのフィードに溢れています。多くの場合、ウクライナの国旗の青と黄色を使い、通常は平和の鳩とひまわり(同国の国花で、現在は抵抗のシンボル)をモチーフにしています。多くのポスターは抽象的または哲学的な表現をしており、それはパブロフさんが目にしている流血の恐ろしいイメージと並置されているのです。

「ポスター、色彩、タイポグラフィ、これらはすべて、実際に起こっていることに対して美しすぎる。今、どんなに恐ろしいことが起きているかを伝えるには、実際の写真を見せるのが一番だと思うことがあるんだ。」

ウクライナ人デザイナーのヤナ・ヴォコさんは、現在住んでいるフランスに住んでいます。

グラフィックデザイナーとして最初に考えたのは、ウクライナのデザイナーからポスターを集めて印刷し、街頭に出すことでした。

当初はデジタルプラットフォームを立ち上げましたが、巨大化し手に負えなくなりました。

デザインコミュニティProjectorのメンバーがこのリソースを引き継いで再開させました。

「これらのビジュアルが作成され、配布されるスピードは、ウクライナのクリエイティブ・コミュニティの強さと協調性を物語っています。デザイナーたちは皆、自分たちのネットワークがいかに金銭的、精神的、そして物流的なサポートを提供しているか、口を揃えて言っていました。それはコミュニケーションワークの制作支援であったり、離職したデザイナーへのフリーランスとしての仕事のオファーだったりします。・・・国際的なデザイナーは、ポスター以外でも支援を表明しています。ペンタグラムのマット・ウィリーは、LT2 Stencilという書体をデザインし、利益の100%をウクライナの難民支援に充てています。」

ヴォコさんは、ビジュアルはウクライナのメッセージを広める上で大きな役割を担っていると言います。

「プロパガンダや信頼性に欠ける情報がまだまだ多いです。私にとって、私たちの役割は、さまざまな観客の注意を引く媒体を見つけることです。例えば、フランスではウクライナの監督を紹介するドキュメンタリーフェスティバルの構想があります。」

ロンドンで始まったこのブリックアートインスタレーションは、ミラノ、メルボルン、ニューヨーク、ソウルなどで、2022年3月の毎晩20:22に上映されます。

日本では東京新宿大ガード近くのユニカビジョンで上映されてるようです。

「想像することは、そこに到達する方法について異なる意見がある場合でも、私たち全員ができること。」だそうです。

Yoko Ono interrupts the world’s biggest screens to share a message of peace >>

この椅子は梱包を解いたときの板の状態から、自然に形を変えるようにデザインされています。この自己形成は木材の吸湿性の収縮を利用しています。

作業や道具や説明書なしに、静かに、簡単に行われ、一晩でスムーズに展開されるそうです。

一度成形されたあとは安定するようです。

『素材プログラミング』という手法を導入しているそうです。

木材が伐採されたあとの体積や剛性の変化を含水率の変化と正確に関連付けて計算してデザインしているそうです。

IKEAなどで売られている家具の多くは木材をチップを粉状に繊維化してから成形した板なので、膨大なエネルギーと労力がかかっています。

ハイグロシェイプは、木材の自然な性質を維持するだけでなく、実際にその性質に依存して家具を形成しようというプロジェクトです。

研究者は木材を手に入れます。それを板状にスライスし、木目と含水率をスキャンします。(これは大変な作業に思えるかもしれないが、実は、ほとんどの製材所がすでに行っているそうです)この木目と水分を分析し、自然乾燥したときにどのように曲がるかを解析するソフトウェアを開発したそうです。

製品としては個体差がありそうな気がしますが、それも含めておもしろいデザインです。

HygroShape: Self-Shaping Wood Furniture >>

Watch as this unbelievable wood furniture assembles itself >>

東ウクライナに生まれたジュリ・ネステロフさんの写真は、同国の首都キエフの生活を描いています。

「この写真はどこで撮ったのか、どんなカメラで撮ったのか、どのレンズで撮ったのか・・・という質問をよく受けますが、私は『人々の想い、失望、希望が詰まった場所で撮った』と答えたいのです。」

Thoughts, Hopes And Disappointments in Kyiv: A Street Photographer’s Photos of Ukraine, 2001-2021 >>

ウクライナ戦争に反対を表明するために世界のクリエイティブ・コミュニティに写真、画像、イラスト、アートを共有することを奨励する新しいオープン・プラットフォームが開設されました。

このプラットフォームは3つのリトアニアの企業によって運営が始まったそうです。

そのひとつリトアニアのデザインエージェンシーFolkのJustina Muralytė-Kozlovėのコメントです。

「多くのことが言われていますが、私たちが持つ力、ツール、影響力を使って行動することがとても重要だと感じています。フェイクニュースと戦うために有意義な方法で貢献し、事態の深刻さを理解させる視覚的な何かを提供することができるのです。私たちは、深刻で困難な題材に注目させることができるデジタルアートやイラストに焦点を当て、ウクライナの人々に対するこの戦争の本当の姿を世界に示し、苦しんでいる国民との連帯を表明したいのです。」

© 2025 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。