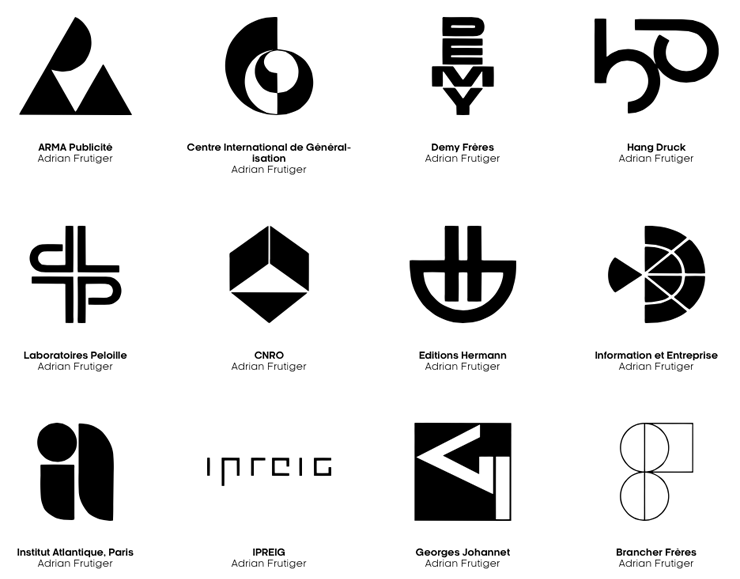

書体デザイナーとして Univers、Avenir、Frutiger などをデザインしたアドリアン・フルティガー はロゴデザインも多く手掛けていたそうです。エレガントでかっこいいロゴです。

アドリアン・フルティガーが手掛けた他のロゴはこちら

Logobook >>

フルティガーの著書『Signs and Symbols』のPDFが公開されているようです

Signs and Symbols | Their Design and Meaning >>

日本語版の書籍はこちら

『図説 サインとシンボル 』>>

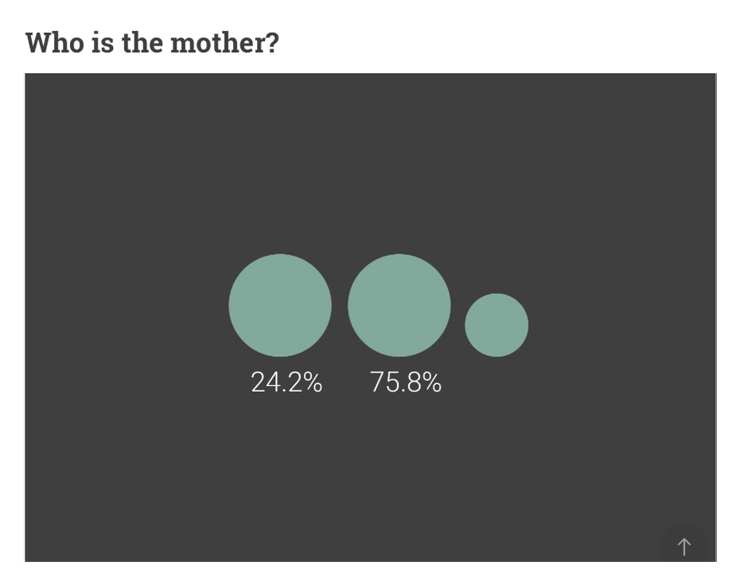

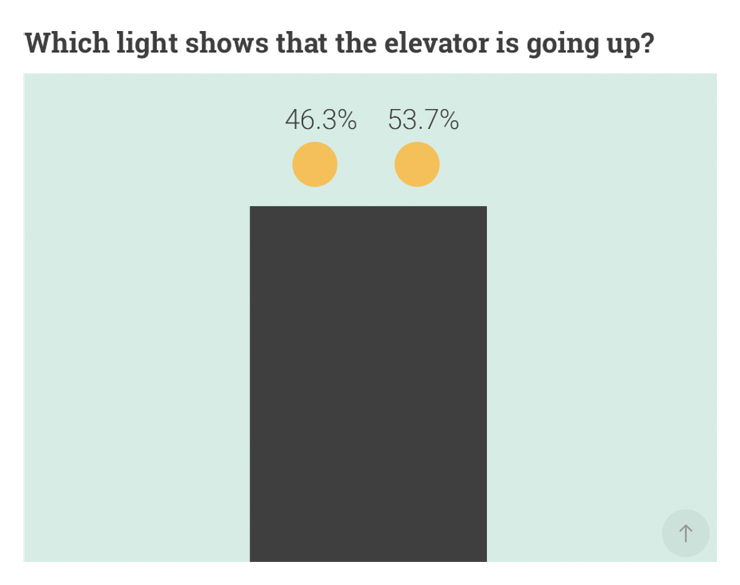

ブラジル出身のグラフィクデザイナー NEI VALENTE さんの取り組んでる「Thoughts on position」というプロジェクトです。

シンプルな図像のなかの丸や四角は人物やモノを示唆していて、シンプルな質問が添えられています。

「一番幸せな人は?」

「バンドのボーカルは誰か?」

「男性用トイレはどちらのドア?」

アンケート結果は数値で示されています。

なぜそう考えるのかわかりませんが、結果には少し納得できます。

文化や社会背景が作用するでしょうから日本では同じ結果ではないかもしれませんが、ビジュアル言語の作用を検証してるようで、とても興味深いです。

グラフィクデザイン以外にも、映画、写真、などいろいろな分野で活用されている技法の根源的な効果かも。

NEI VALENTE さんのサイト

Thoughts on position >>

元記事はこちら

Graphic Designer’s Creative Experiment Shows The Power Of Visual Hierarchy >>

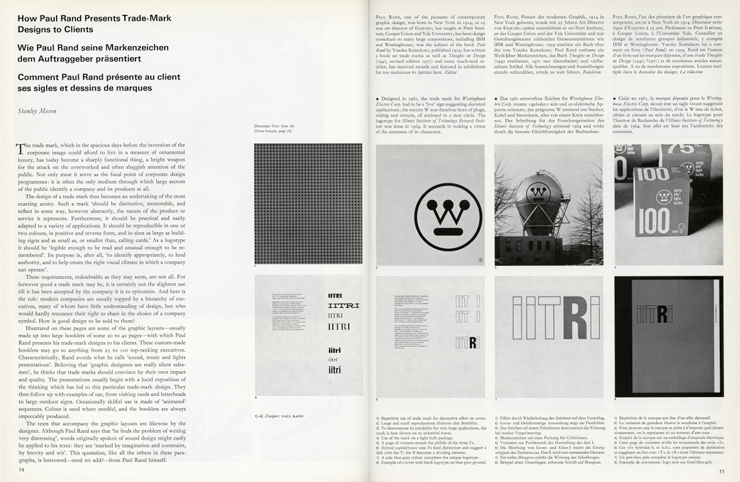

という雑誌記事が1971年の Graphis magazine誌に掲載されたそうです。

その記事の一部がPDFでフリーで閲覧できるそうです。

PDFファイルはこちら

How Paul Rand Presents Trademark Designs to Clients | Rationale >>

記事を書いた Stanley Mason さんの文章も良さそうです。

ポール・ランドは派手なプレゼンテーションを嫌っていて、ロゴデザイン自体に確信を持ってもらうように努めていたようです。ロゴデザインを提案するにあたり、そのデザインを紹介するためのブックレットを制作したりしていたようです。

元記事はこちら

How Paul Rand presented logos to clients | Logo Desing Love >>

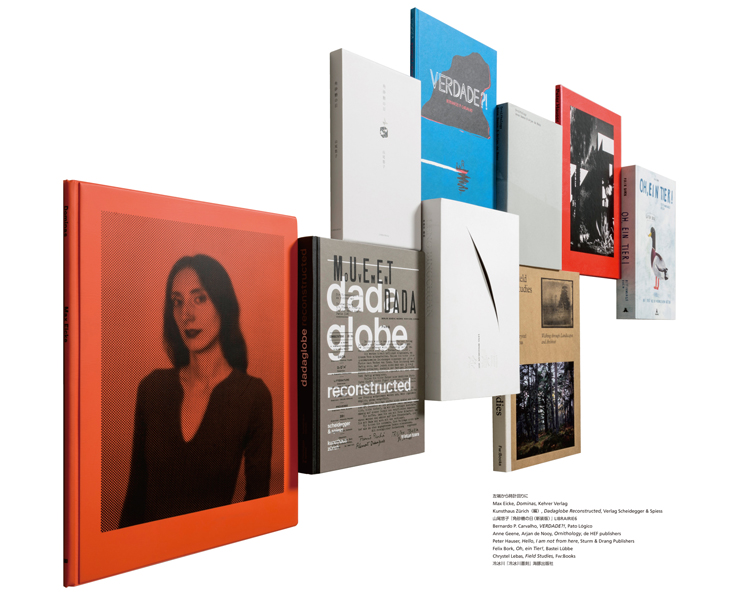

毎年楽しみにしてる展示です。書籍の内容を深く理解して、質感や品格を与えるデザインが無駄なく美しい感じでした。ここ数年の傾向のようですが、華美な装飾や虚仮威しのような造本は少なくなって、書籍の内容に対して的確なブックデザインが評価されてる印象でした。

豪華な本としては、チベットのお経を紹介している本の造本は圧倒的でした。

それぞれの本に添えられている説明を熟読するととても勉強になりそう。

毎年思うのですが、図録をつくってほしいです。せめてウェブでも。

世界のブックデザイン2016-17 feat.21世紀チェコのブックデザイン >>

【関連記事】

130年の歴史ある雑誌。印刷の進歩、メディアの進化、とかいろいろ考えさせられます。

ロマンがあります。

あの黄色い枠のアイデンティティがどこから来たのかもよくわかります。

元記事はこちら

Watch: How Much National Geographic’s Covers Evolved Over 130 Years In 2 Minutes >>

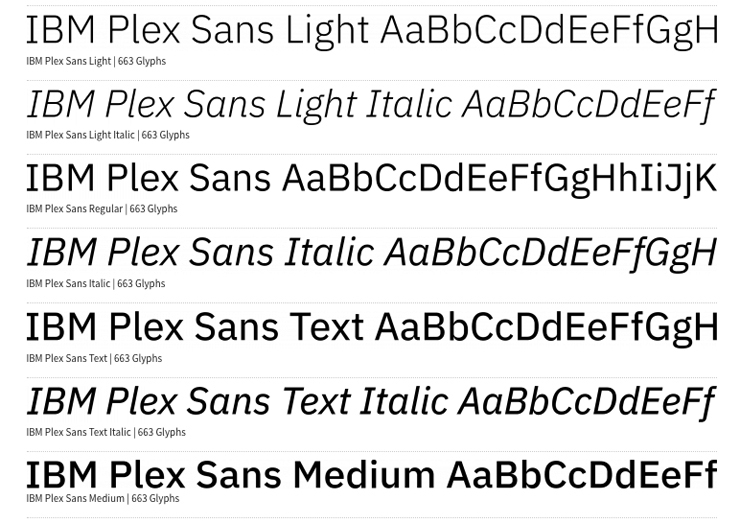

野心的なプロジェクト。IBMのオリジナルのタイプフェイスをオープンソースで提供するそうです。めざすところはIBMの信条を反映した現代のHelveticaのようです。

Helveticaをデザインし直す必要があるのか?

20世紀の書体をデジタル化して使い続けてるのは正しいのか?

そもそも、20世紀のタイプフェイスは現代にふさわしいのか?

時代によってデバイスが変わって、スクリーンの解像度が変わって、ユーザー体験も変わるのにタイプフェイスの役割は変わらないのか?

などなど、いろいろ考えさせられるプロジェクトです。

元記事はこちら

IBM’s Quest To Design The “New Helvetica” >>

こちらで一覧が見られるようです。

IBM Plex Font Free by IBM » Font Squirrel >>

こちらからダウンロードできるようです

IBM Type >>

八咫烏のモチーフを残したのは正しい判断だったと思いますが、もう少し形態を整理して色数も減らすべきだったかも。

膨大な関連事業と関連組織のロゴ・シンボルの展開を一斉に手掛けたのは御苦労様でした。

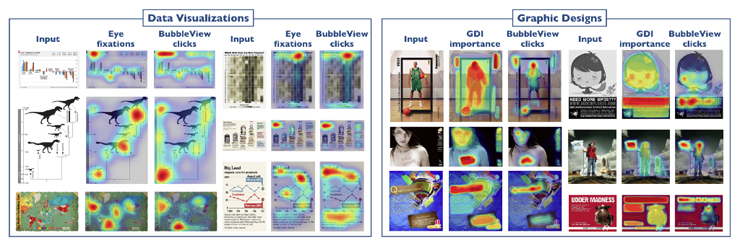

数百人の参加者にグラフィクデザインの上をクリックさせるテストを実施して、その結果をAIに学習させたそうです。そこから制作中のグラフィックデザインでの各要素の重要度を予測させたヒートマップを生成させているようです。

「Amazon Mechanical Turk」というサービスを利用してテストを実施したようです。

なるほど、そういうのがあるんですね。

Amazon Mechanical Turk (ベータ)>>

近い将来、これがAdobe製品にも組み込まれるのかな?(すでにあるのかな?)

グラフィックデザインのためのツールというよりも、大量のバナーをデザインしてウェブ広告の効果を最大化するとか、ターゲットごとにランディングページの構成を最適化するとか、そういうことの自動化のために使われそうな気がします。

くわしくはこちら

Learning Visual Importance for Graphic Designs and Data Visualizations>>

さらにこちら

Learning Visual Importance for Graphic Designs and Data Visualizations #379 >>

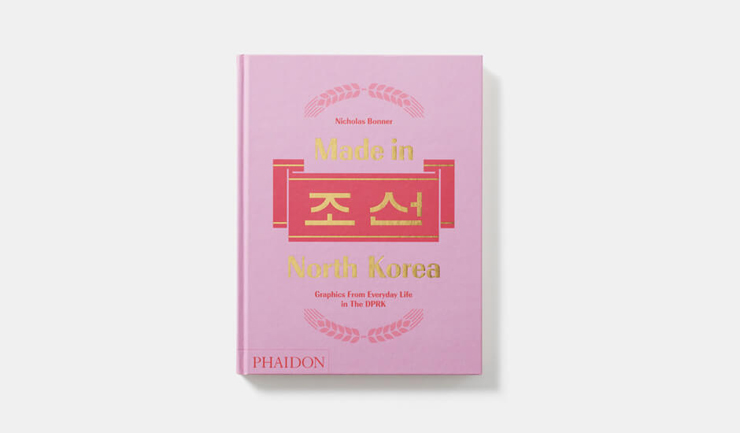

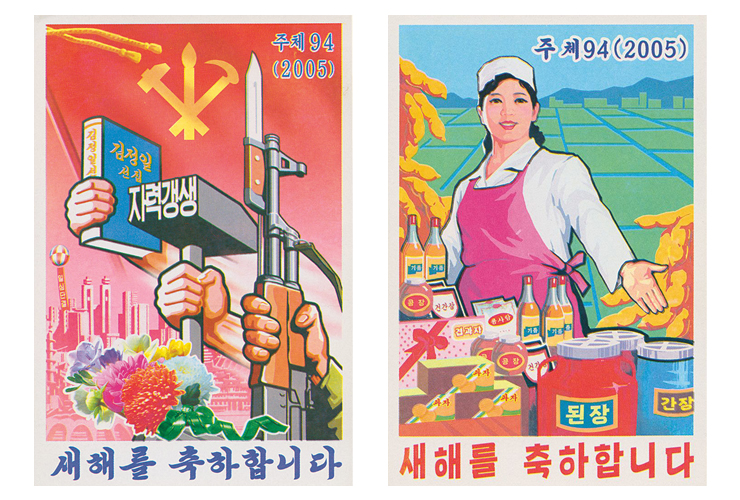

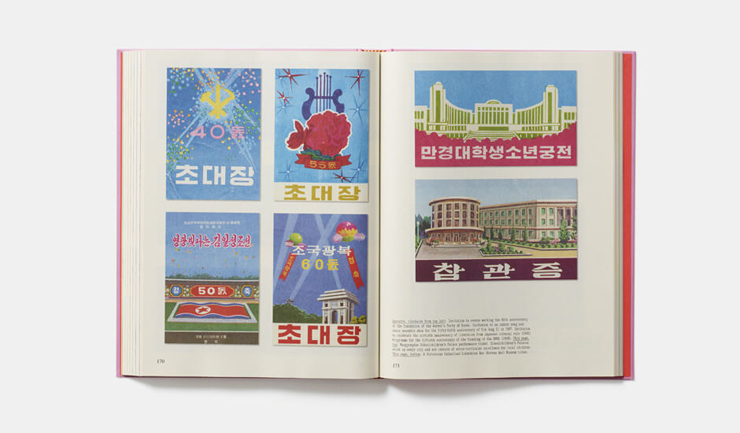

国ごとに社会が違えば、グラフィックデザインの役割とか期待されることとかは、当然違ってくるのでしょう。

グラフィックデザインが(善かれ悪かれ)社会を映し出して社会にフィードバックされて増幅させるものなら、やはり善良なものであってほしいです。

こちらで購入できるようです。

Made in North Korea: Graphics From Everyday Life in the DPRK >>

またはこちら。

Made in North Korea >>

2008年からはじまったロゴデザインのコンテストだそうです。

なかなか良さそう。

ロゴデザインは、この数年でずいぶん変わったと思ってます。

デザインのトレンドが変わったというよりの、「ロゴ」がどのように利用されるのか、その「ロゴ」はどのように認知させるのか・・・そういった環境が大きく変わってきた気がしてます。

© 2025 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。