「デザインが整然と美しいのは陳腐である」という言説は、若者向けのブランディングに限ったことではないかもしれません。

クリーンでフラットでミニマルなデザインがすでに飽きられているという理由だけでなく、デザインの美の多様化についての言説のようです。

とても考えさせられる記事でした。以下は抜粋です。

「フォーマルなタイポグラフィを避け、コラージュを駆使して身代金請求書のようなものを作るパンクデザインは、パンクミュージックと同様に、既成概念への直感的な反発でした。モダニズムやスイス・インターナショナル・スタイル(ヘルベチカ、ユニバース、グリッドなど)のような、センスの良いデザインの形式的な制約はなくなっていました。」

「今日の美の基準を否定し、ある程度の派手さや「フィルターを通さない」美学を受け入れるブランドは、その真正性と大胆さで称賛されています。過去10年間を象徴するようなミニマリズムを否定し、リアルさを重視し、欠点を称賛するような、より親密な雰囲気を追求する人々が増えています。」

「ブランドが、違い、奇抜さ、不完全さ、弱さに根ざした方法で自らを表現するとき、「憧れ」のルートを歩んでいるブランドにはできない、親密さと包容力の感覚が生まれます。」

「美しさや伝統を排除したタイポグラフィは、より実験的なデザインへの移行を促し、ブランドがより大胆で新鮮な不完全さを感じさせる美学を創造する助けとなるのです。」

「・・・これらのMTVのデザインは、スローガンが ”I want my MTV ”から ”I am my MTV ”に変わったことを告げるものであるということです。それは、ユーザーを中心に据えたものです。ルールを遵守したセンスの良いデザインが、これほどまでに素直にユーザーを中心に据えられるとは考えにくいでしょう。」

【関連記事】

デザインを脱植民地化するとはどういうことか?

大規模なリブランドの背後にいるデザイナー、リサ・スミス の手法。

環境に配慮したデザインを促進するためのデザインラボで、ロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アートに開設されるそうです。

チャールズ皇太子が支援してジョニー・アイブがデザインした17ページの環境憲章『Terra Carta』に由来したデザインラボになるそうです。すでにアマゾンからの支援が決まってるようです。

デザイナー、アーティスト、建築家など、ロイヤル・カレッジ・オブ・アートの2,300人以上の学生全員を対象に、「自然、人間、地球のためのハイインパクトでローコストなソリューション」を創造することを目的としているそうです。

民間企業から巨額の投資を集めるセレブなデザインラボになりそうですが、理想の実現のためにデザインが社会に役立つ枠組みが国と企業の連携でつくられるのは先進国だなという感じ。

Prince Charles and Jony Ive launch a new design lab backed by Amazon >>

メンフィス・グループの創立40周年記念の展示。

メンフィス・グループの創立40周年記念の展示。

家具、ランプ、ドローイング、スケッチ、写真などで、メンフィス・グループの遊びあふれる世界を紹介しています。

メンフィス・グループは1980年から81年にかけて、イタリアの建築家兼デザイナーのエットレ・ソットサスを中心に、機能主義や工業デザインの教義からの脱却を目指す若手デザイナーので結成されました。

その名前は、グループの最初のミーティングで流れていたボブ・ディランの曲「スタック・インサイド・オブ・モビール・ウィズ・ザ・メンフィス・ブルース・アゲイン」からだそうです。

1981年9月にミラノのギャラリー「arc’74」で発表されたグループの最初のコレクションは、派手な色とワイルドなパターンのデザインで、そのスタイルを確立しました。

メンフィスグループのデザインは機能主義のデザインではなく、コミュニケーションとして独自のストーリーを語ることを目的としていたそうです。

イタリアのデザイン評論家のバルバラ・ラディーチェによれば、「メンフィスは、国際的なデザインのあり方を変えようという考えのもとに設立され、そのために最も効果的で直接的かつ危険な方法を選んだ」ということだそうです。

ビジネスゴールのための過剰な機能主義ではなく、こういうアプローチのデザインがあるということが痛快です。

元記事はこちら

memphis: 40 years of kitsch and elegance | exhibition at vitra design museum

UIのためのデザインシステムの構築・運用・評価について、いいお手本だと思います。じっくり理解したいです。

なぜデザインシステムが重要なのか、どのような利益をもたらすのか、どのように運用するのか、などを紹介してます。

デザインシステムの成功には継続的な努力が必要であり、その結果として継続的なリターンを生み出すようになるようです。

「Hawkins」はNETFLIXの人気ドラマ「ストレンジャー・シングス」に登場する架空の田舎町の名前です。(このドラマおもしろかったです。)

この名前をデザインシステムの名前にしたのはとてもいいです。

以下、概略と抜粋です。

基礎層となるモックを作るための「Figma」

ユーザー・インターフェースを構築するための JavaScript ライブラリとして「React」

を利用しているようです。

ゼロから自分たちで作るか、または既存のソリューションを利用するかを検討して、Material-UIを利用してカスタマイズすることにしたようです。

各コンポーネントはさまざまな組み合わせで使用できるようにしています。

各コンポーネントは小さく軽量にすることで、より大きなコンポーネントに組み立てることが容易になります。

デザインシステムは、アプリケーションに一貫性を持たせ、各アプリケーションのエンジニアリング負担を大幅に軽減することができます。

デザインシステムは下記のような利益をもたらすそうです。

・ユーザーの直観に沿った一貫性を提供する

・チームの連携や新規開発メンバーの受け入れをスムーズにする

・エンジニアの負担を軽減する

・バグの数を大幅に減らす

最初に設計システムを作るのに多くの時間を費やすことになりますが、設計システムが完全に実装され、組織全体で信頼されるようになれば、大きな利益を得ることができるようです。(これを辛抱できるかどうか・・・)

デザインシステムが成功したかどうかを判断するための指標として、各コンポーネントの使用数、パッケージのインストール数、実運用でHawkinsを使用しているアプ リケーションの数などを検証することにしたそうです。(これはデザインシステムの評価についての適切な指標かも)

エンジニアが見つけた問題点を報告できるようにしました。エンジニアがより多くのサポートを受けていると感じるほど、エンジニアはデザインライブラリを利用することに寛容になるでしょう。

・・・などなど、詳しくわからない箇所もありますが、勉強になりそうな内容です。

このデザインシステムはまだまだ成長し続けているようです。

この成長がさらに利益をもたらすのでしょう。

元記事はこちら

httpsHawkins: Diving into the Reasoning Behind our Design System >>

志し高いステートメントです。

1964年と2000年に発表された「First Things First」のマニフェストと比較して紹介されています。

いくつか抜粋・・・

「ブルックリンのデザイン会社Isometric StudioのAndy ChenとWaqas Jawaidは、より良い世界を構築するためにグラフィックデザイナーの役割を再考しています。ChenとJawaidは、資本主義を批判するマニフェストを書いたり、デザイナーの役割について大々的に宣言したりすることには興味がなく、デザインそのものを、取り残されがちな人々に力を与えるためのツールとして使うことに興味を持っています。」

「私たちは、あらゆる分野の人々と協力して、ポジティブなインパクトを与えることができる場所を見つけようとしています。」

「私たちは、本物のインクルージョンがどのようなものであるか、疎外された物語を前景化することがどのようなものであるかを考えたいという欲求を示すあらゆる種類のクライアントを引き受けます。」

最初はプロボノのコラボレーションとして非営利団体と仕事をすることから活動を始めたそうです。

2020年の米国の社会状況のなかでは、リアルに響くステートメントになってるようです。

これからの世の中で、デザインの仕事をして社会とどのように関わるのか、少し考えさせられる記事でした。

元記事はこちら

Isometric Studio is Rethinking What it Means to Design for Social Good >>

何年も前に公開されていたようですが、彼のバックグラウンドと考え方がわかる、おもしろいドキュメンタリーでした。

タイトルの通り「デザインによるアート」であることがよくわかります。

「デザインはアートではない」という言説は正しいと思いますが、近い将来それでは足りなくなるのかも。

それにしても、彼のスタジオはすごい。

どこにも出掛けられない夏休みにいかがでしょう。

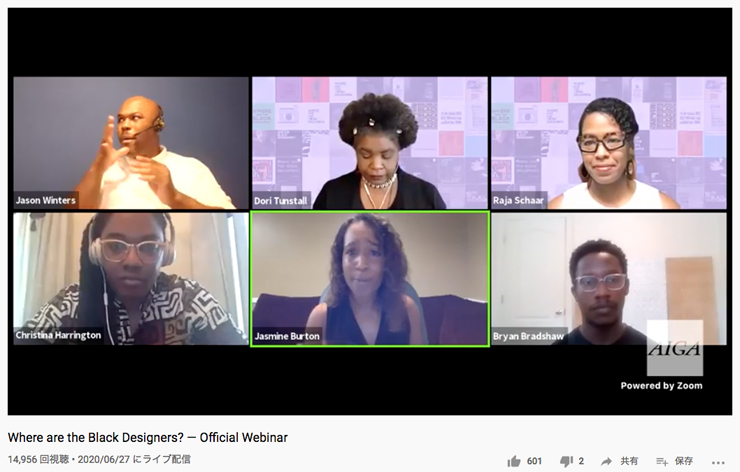

上の画像は、デザイン業界全体の人種差別問題を取り上げた「WHERE ARE ALL THE BLACK DESIGNERS?」のYouTubeライブのアーカイブです。

ほかにも、ミルトン・グレイサーの I♥NYのドキュメンタリーや、予告編が紹介されてます。

コロナ禍やBlack Lives Matter以降は、デザイナーやデザインそのものだけでなく、デザイン業界の体質や在り方が問われはじめてるようです。

日本のデザイン業界の体質も問われることになるかも。

9 must-watch design documentaries you can stream right now >>

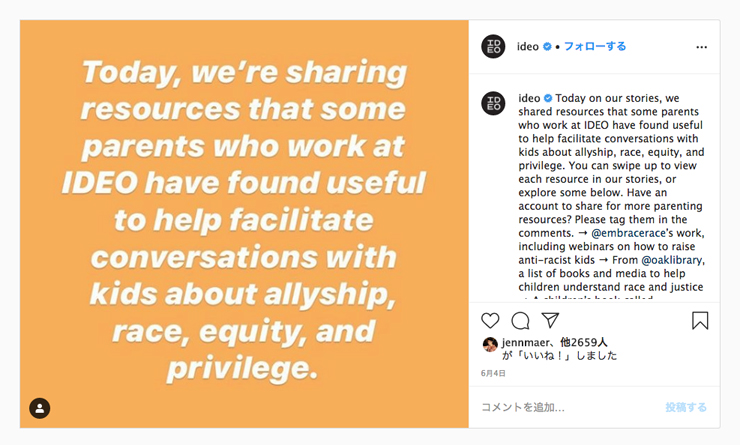

IDEOの有名なメソッド「デザイン思考」についても、デザインによる問題解決の大部分が白人のアプローチであると指摘されているそうです。デザイン産業の構造についても批判されているようです。

IDEOがツイッターに掲載した謝罪文は、「制度的人種差別はデザインによるものです。」という言葉で始まっています。これは重要なことだと思います。

正直なところ、自分がこの問題を正しく理解できているか自信がありませんが、いま起きている社会の変化のあとには、20世紀からのデザイン論は生き残れないのかも。

以下はツイッターに掲載された謝罪文です。

制度的人種差別はデザインによるものです。黒人は何世紀にもわたってこの現実と共に生きてきました。ジョージ・フロイドが苦しんでいるのを見て、残りの社会が目を覚ますのに8分46秒かかるべきではありませんでした。

IDEOでは、社内でも、より広い世界でも、私たちは十分に耳を傾けていませんでした。この2週間、同僚や皆さんからいただいたコメントに感謝しています。

先週インスタグラムで反レイシズムのリソースを共有したとき、それは白人の罪悪感を中心にしたもので、それは間違っていました。私たちははっきりと言うべきだった。Black Lives Matter.(黒人の命を軽んじるな)

IDEOはデザインのリーダーとして問題の一端を担ってきました。私たちには、新しいシステムをデザインする一員としての責任があります。私たちの価値観、人間関係、そしてデザインそのものについて再検討するまで、私たちに成功はありません。

私たちは、完全に謙虚に立ち、白人の特権と向き合い、人種差別のシステムを維持するために私たちが社会化されてきた方法を学び直すために、会社として私たちの先にある長い旅路を認識しています。

私たちの旅のこの時点で、私たちはより公平な組織に向けて努力することを約束します。

【関連記事】

デザインを脱植民地化するとはどういうことか? >>

経営者の理解も大切ですが、デザイナーが自分の得意分野に逃げ込むことなく、企業活動に対してデザイナーとしての職能を拡張させていく必要もありそうです。

経営者向けとしてはいい内容だった気がします。

デザインにおける倫理観のようなことについても触れておくべきだった気もします。

下記のリンクに2つの公表資料がpdfで用意されています。

テーマは「♡」 1,377点の応募からグランプリ1点と優秀賞3点が決まったそうです。

テーマのとおり素敵な感じのデザインが受賞してます。

時代を反映して、サステイナブルに配慮したコンセプトが選ばれています。

ユーザーと物語を共有して、ユーザーのファンタジーを満たすような・・・そういう要素が盛り込まれているのが人気のようで、文具やプロダクトだけでなく、いろいろな分野の「デザイン」がそういう方向に向かってる気がしています。

それは時代に則したデザインの方向なのですが、例えば、それは「文具のデザイン」なのか? という気もしてます。

© 2025 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。