見逃したと思ったら、追加上映がありました。

「ジェネラティヴ」な上映手法は蛇足な気がしましたが、創造性についての素晴らしい映画でした。

「偶然」「文脈」「プロセス」などの要素を作品に取り込むのは多くのアートで昔からあったコンセプトだと思いますが、それは今も刺激的です。

デジタル化されてプログラミング一般化して、それはずっと身近なものになったはずです。

「知り得ないこと」「予測できないこと」「変化すること」は知性と創造性の源泉なのだと信じる気になりました。

監督のギャリー・ハストウィットは映画『Helvetica(ヘルベチカ)』の監督でもあり、そのほかの作品もデザイン好きな人はお馴染みかもしれません。

映画『ENO』オフィシャルサイト >>

https://enofilm.jp/

6000人以上の世界の富裕層と超富裕層に調査したレポートです。

調査結果としては矛盾して見える点もいくつかありますが、それは自分が富裕層ではないから理解できないだけなのかも。

お金持ちの人の購買行動に関わるデザインをするには、共通認識として理解しておくかないといけないことがいくつもある気がしました。とくにZ世代(1995~2004年生まれ)のラグジュアリー消費については興味深いです。

以下は抜粋です。

Gen Zがすでに世界の富の11%を占めており、ベビーブーマーと同等の購買力を持っています。今後数年で最も大きな成長ポテンシャルを秘める世代です。

裕福な人々にとって、ラグジュアリーは単なる贅沢品ではなく 不安定な時代における「安全な避難所」 としての役割を果たしています。支出の増加傾向は明確であり、とりわけ新興市場(特にインド)が成長の最前線にあることが示されています。

現在の体験基準は主に上の世代向けに設計されており、若年層の期待に応えるための刷新が必要です。

Gen Zは購買判断に影響する要因について全体的にスコアが低め

Gen Zにはまだ十分に捉えきれていない新しい動機が存在する可能性がある。

裕層は「不可能なほど満足させにくい」わけではない。

しかし世代・地域・カテゴリーによって期待値が大きく異なり、特に若年層と日本市場ではギャップが顕著。

富裕層向けのUXデザインについて考える良いヒントになりそうです。

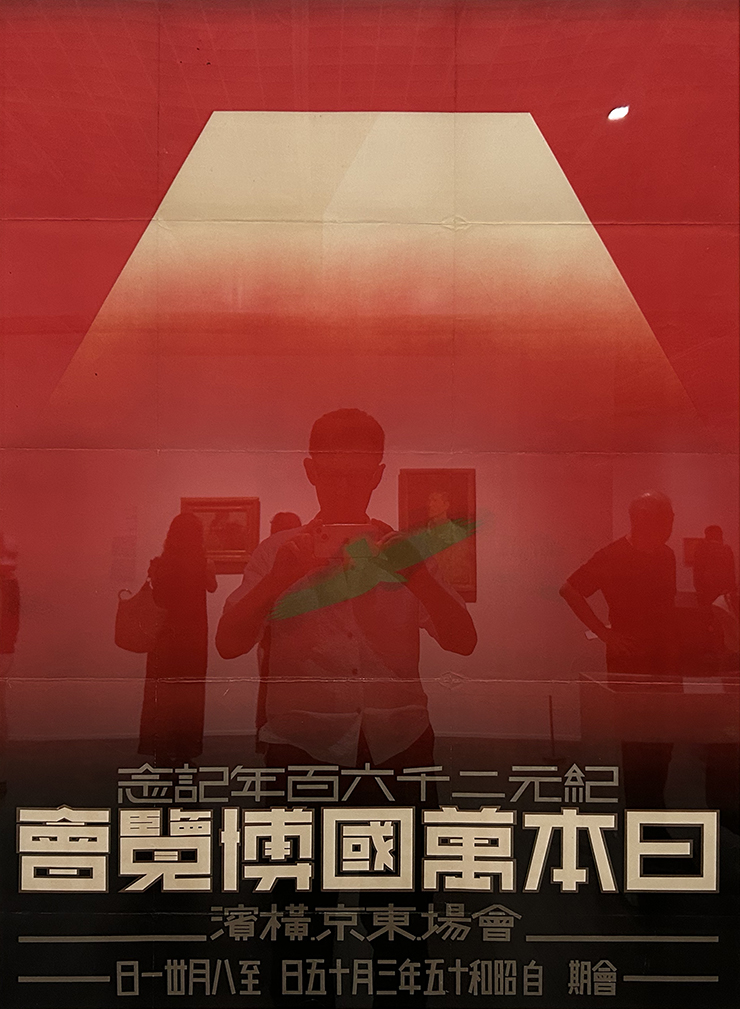

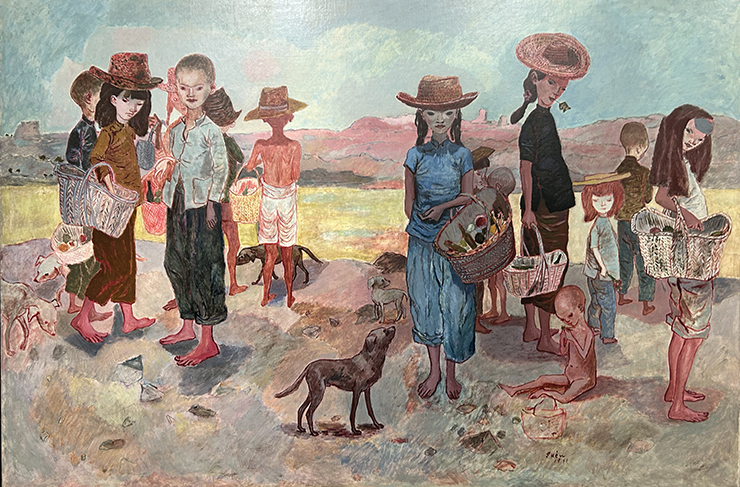

戦後80年にふさわしい、意義深い展示だと思います。

戦時において美術・絵画・写真・エディトリアル・広告などがどのような役割を演じることになるのか。広告、宣伝、そのほかデザインに関わる人は「これからの自分のこと」ととして見ておくべきかも。

単体の作品や作家個人に限定されたストーリーテリングではなく、戦前から昭和の終わりごろまでの期間の東アジア全体をカバーして、記録として展示しようとしているようです。

少し残念だったのは「戦後」の美術がどのように形成されたのかについてのストーリーでした。

著名作家の罪悪感の吐露ではなく、終戦で国内のプロパガンダのシステムはどのように解体され、戦後の美術・絵画・写真・エディトリアル・広告などがどのように再建されたのか。その中で作家やデザイナーの仕事はどのように続いてきたのか・・・また別の企画で取り組んで欲しいです。

英国らしいジョークで、ある意味でパンクで「NO FUTURE」です。

賃金、住宅、食糧、インフラ、雇用、が崩壊している英国社会で、「すべてうまくいってる!」と明るく歌うミュージカルになってます。

CMを手掛けたMotherのトム・ベンダーさんのコメントです。

「人々の生活における真の問題は、特定の何かではなく、物事が機能するか機能しないかに対する私たちの集団的な諦め——現状を受け入れる慣性にあります。」

「『Everything Is Fine』の狙いは、決め付けるのではなく、別の選択肢があるかもしれないと提案することです。」

暗号資産が社会を良くするようなメッセージは誤解を招きそうなので、そこは避けて、でも自分が属する社会の崩壊と自分の将来について多くの人が共感できるテーマを力強いメッセージにする・・・という上手い演出になってる気がします。

ミュージカル仕立ての演出にすると、だいたいうまくいくような気がします。

© 2025 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。