ご無沙汰しております。月1で執筆しているMiyasaka Neonです。今回のテーマは私の周りの芸術家を星と硝子になぞらえた狙いがあります。来月は自身の展示が長野であり、

展示制作の激しい渦に雁字搦めにされる前に、少し忘れないでいたいことがあります。

テクノロジーが芸術作品に介在されるような時代性および、デジタルかつナラティブな表現の発露が泡のように沸き立っては出現と消失を連鎖させながらも、その中で大きな変化をせず定位置に存在しつづける星のような芸術家がいます。あるいは触れてしまったら割れてしまうような硝子のように繊細な芸術家がいることを、忘れないようここに思い出してみたいと思います。

以前知人に借りた作家の作品集に「制作は落としてきた想いの1つ1つを拾い上げるような事」と言及された警策の一節がありました。この言葉はいずれ私の記憶から消えることのない光や、あたたかい優しい膜となって光ったのです。

彼らのような芸術家が精神を鋭利な鉛筆のように削って制作してきたものは、思わず感嘆してしまうほど精彩に富んだ作品だと誰もが思うであろう作品でした。

全ての人が同じ境地境遇から作品を生み出したり、何かを述べているわけではないと思いながらも、その誠実な制作への姿勢は、誰かが拾い上げなければ一生、闇の中にいただろうと思うと同時に、私の中では放っておけなかった生命の留まる作品でした。

人1人の生んだ作品があらゆる記憶や感覚、および素材への知をベースに作られるものであることが事実であれば、自分一人で産まれてこられないような出来事を芸術論にさえ感じてしまうことは否定できません。

私が今20代なのですが、私が年を取った時、当然ながら彼らはもうこの世にいないでしょう。そして、自分もまたいつか消えてしまう存在です。

見える芸術がある裏側で、見られない作家が泣いているのかもしれません。

月に一度執筆している、Miyasaka Neonです。

本当に美しいものを作るのは引き算をして作品を作る事という概念、それは孤高とも言えるでしょうか。引き算とは、作品に肉付けしてしまうような面白さ、発想、可愛さなどを極力

マイナスしていく精神力を指しているのですが、数年前の展覧会の情報で、個人的に引き算だと感じた作家に関連するフライヤーを2枚挙げてみようと思います。

(1)中谷宇吉郎さんの雪の研究

1900年に生まれ1962年に生涯の幕を閉じた物理学者で、

世界で初となる人工雪の制作に成功した研究者。「雪」に精通していた事の一つとして

「雪は天から送られた手紙」という言葉を残しています。石川県に中谷さんの科学館もあり、娘にあたる方は中谷芙二子さん。彼女は霧の芸術家として知られていて

今年の3月4日まで銀座エルメスフォーラムで展示をしているようです。

(2)竹岡雄二さんの台座

1946年生まれの現代美術家。台座の作品で知られています。

作品を展示する作品の方ではなく、作品を置く事に使うような

台座に焦点をあて、展示しているようです。京都市立芸大、彫刻科を経て

ブレーメン大学教授。

彼らが引き算かどうか、本当の所は分からないけれど、引き算が得意な芸術家とサスティナブルであることに関わりはなくとも、美しさの源泉はストイックな精神力にあるのではと目を光らせています。

こうしたら面白い、ああしたら良いかもしれない、発想という足し算に埋め尽くされる、簡単にできる事とは真逆で、あれもこれも発想通り、理想通りではなかったから、企んだ複雑な邪念、概念、面白さ、可愛さ、肉付けされる要素をなるべく引いて、たった一つ残った、たった1つの風景は、作り手に何かを問いかけいるのではないでしょうか。

追伸

いつも拙い長文を拝読くださり、管理人さん、見てくださっている方に感謝申し上げます。

ありがとうございます。

参考情報

[1]各Wikipedia

[2]中谷宇吉郎、雪の科学館

[3]銀座エルメス

[4]ワコウワークスオブアート

色彩論の入門書では、今や当たり前のようにニュートンやデカルト、ゲーテが話に上がる。

ゲーテはニュートンの光学に異論を唱えつつ、ゲーテ本人も色彩における研究や観察を行っていたものの、彼の同時代の研究者には殆ど相手にされなかったことで知られている。そのゲーテも20世紀に入り再び評価されることになるやいなや、現象学派にはあたらない心理学者からも、その業績を「色彩心理学」の先駆的研究と評価されることになったとされている。

(1*)

画像(2*)

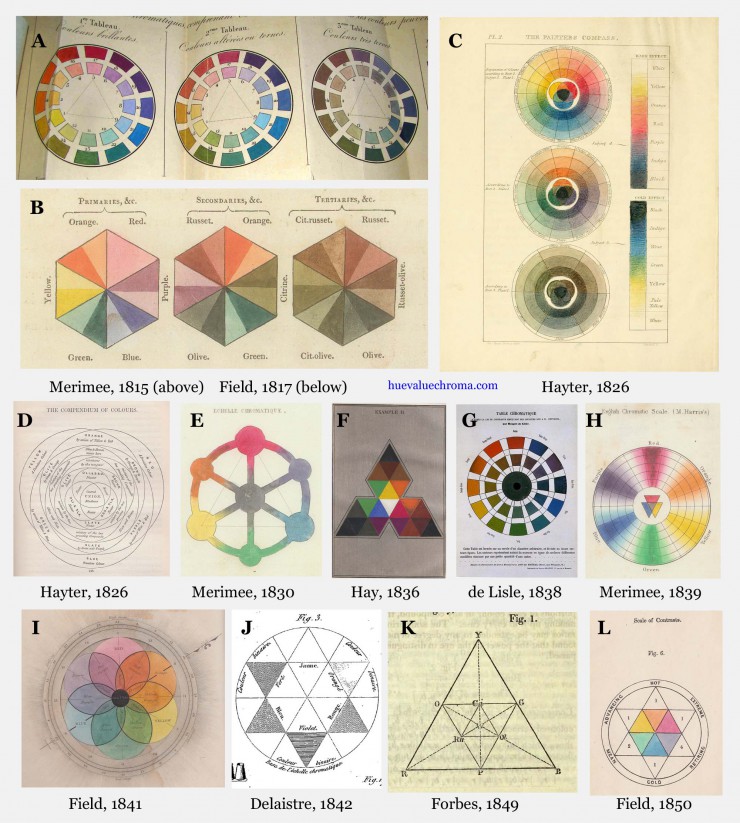

添付画像は美術的にも参考になる色相環図である。

ここ数日、表現のメタファーの研究から少しばかり距離をおいて、色彩の仮説について考えている。現代社会には自然の特有な色の他にも人工物の色彩(街の広告看板など)などと、色がありすぎるような気もするが、もし色彩に満ち溢れた世界が一瞬にして漂白されたら、一体どういった心理状態に陥るだろうということを考えてみる。昔、2004年に製作されたアメリカ映画でメジャーな「Day after tomorrow」というパニック映画があった。ストーリーはご存知の方も多いかもしれないけれど、世界中で雹や、竜巻、スーパーフリーズなどの異常気象が起こって氷河期に突入するという内容だった。(3*)そこで私がストーリーというよりも真っ先に気になったのは色彩だった。断片的かつ脆弱な記憶ではあるのだが、氷河期に突入した朝の風景は、白く凍てついた海がアメリカの都心のビル群を覆っていた。私が今例にあげた物語最後の風景は、なにやらベクシンスキーの1枚の絵画のように美しかったが、物語性を加味していたこともあってか、鳥肌が立つような恐怖を感じた。

世界が氷河期によって機能しなくなる時だけではなく、人間の生涯が最期を迎えた後も、

瞼の裏に残された風景は、あのように空虚な白い漂白された風景なのだろうか。

たとえば毎日が雪の日で空虚で白い漂白された風景が数年、数十年と続いていったら、人は多色に囲まれて生きているという概念を忘れてしまうだろうか。

余談だが、

ホイットリー・ストリーバーとアート・ベルの共著「The Coming Global Superstorm」(1999年)はまだ見ていないが、興味深い。

[参考文献、画像、情報等]

(1*)知覚の哲学 ―ラジオ講演1948年― モーリス・メルロ=ポンティ、第3章知覚的世界の探索―感知される事物―158ページ9行目

(2*)参考画像http://www.huevaluechroma.com/072.phpより

(3*)デイ・アフター・トゥモロー、wikipedia

© 2026 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。