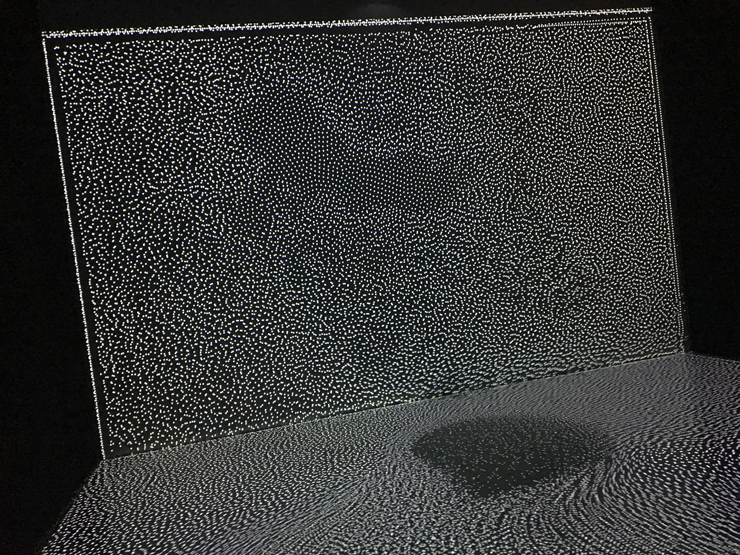

2017年7月から2018年7月までの世界中の地震が表示されています。

それぞれの震源地の深さが視覚化されてます。

すばらしいインフォグラフィック。

それぞれの地震についての詳細も表示されます。

古い話ですが・・・

1996年のインターネットワールドエキスポでの日本パビリオンに「センソリウム」にも世界中の地震データを球体の上に視角化したコンテンツがありました。

そのコンテンツは地震が発生した時間軸をスライダーで動かせたように記憶しています。

当時、遅い通信環境ともっさりしたブラウザで見たそのコンテンツが衝撃的だったことを覚えています。

優れたインフォグラフィックは鑑賞者に新しい「気づき」を与えてくれます。

そういう「気づき」を与えることができるなら、インフォグラフィックは美しい必要もないのかも。

httpsEarthquakes with exaggerated depth >>

Glitchというコミュニティ(?)を活用して制作しているようです。

Glitch >>

アール・デコの雰囲気を残したまま、盾の形状は引き延ばされて、滑らかでクリーンなロゴに仕上げたそうです。

青色も明るく変更されていて、フラットな2Dタイプのロゴとグラデーションを備えた3Dタイプの2つのバージョン。2Dタイプはストリーミングやモバイルで、3Dタイプは映画館で登場するそうです。

個人的にとても好きなロゴのひとつです。

Warner Bros. Sansというコーポレートフォントもできました。

ロゴはいろんなバリエーションで見かけるようになりそうです。

くわしくはこちら

Pentagram rebrands Warner Bros. with a “sleek and clean” update to its shield logo >>

プラットフォームとしてのYouTubeの猛烈な勢いを感じるイベントでした。

ユーザー属性とかターゲティングの精度も洗練されてきたのでしょう。

個人的には、プラットフォームの上で行われることはすべてプラットフォームの利益にしかならないという考えがありましたが、自分もまたこういう認知システムのなかにいると思うと、考えを改めることになりそうでした。

YouTubeと音楽業界の関係はおもしろくなりそうでした。

イベント会場も昔のMTVっぽい感じがありました。

【関連情報】

ミュージシャンのためのマーケティングツールを提供してミュージシャンをレコード会社から開放しようというスタートアップ “UnitedMasters” >>

すでに世界中で不評のようです。

旧ロゴには「e」の文字でIEとEdgeの関係性を示す役割があったようです。

今回の「e」は北斎の波のようになってますが、文字でなく、キャラクターでもなく、起点と終点がない感じで、明快さに欠ける印象です。陰影のあるアイデンティティも少し古い印象かも。

ブランディングではなくプロダクトとしての旧Edgeは、ユーザーからの支持を得られなかったと思ってます。

Microsoftはもうずっと長い間、いいブラウザをリリースしていない気がします。

デジタルヘルスの促進には、スマホから遠ざかるべき。

スマホでできることはだいたい紙とペンでできるでしょ・・・という、ほとんどアートのコンセプトムービー。

1日1枚をプリントアウトして、1日の空き時間の退屈しのぎにするなら、それでいいかも・・・・と思えてきます。

Google’s big plan to fight tech addiction: A piece of paper – MIT Technology Review >>

【関連記事】

スマートフォンのタスク切り替えに物理的な空間を再現する『MAGIC UX』

このふたりの動画のコンセプトは秀逸だと思います。

「パフォーマンスの追求によって、マーケティングは個性を失ったのか?」というテーマの、Wieden+Kennedy の Martin Weigel による記事です。

ビジネス視点立って現在の広告表現の在り方を考え直す、素晴らしい記事のように思えます。

実際、広告は以前よりフラットになっているそうです。

以下は抜粋の意訳です。

広告のスタイルには重大な変化が起きています。

感情的に魅力的な人間の物語の代わりに、ユーザーに行動を促すための教訓的な”プレゼンテーション”が増えています。

具体的には、キャラクター、文脈、アクセント、曖昧さ、言葉遊び、ダブルミーニング、隠喩 が減っています。

自意識が低く、人と人との暗黙のコミュニケーションが少なく、文化的参照が少なく、ストーリーが少なくなってます。

メッセージの字面の通りの内容をプレゼンするだけの広告が増えています。

これらはユーザーの脳に負担をかけないように単純化されてデザインされていて、奥行きとニュアンスに欠けています。

(いわゆる、左脳的な広告が増えて右脳的な広告が減って、広告はユーモアを失っているそうです。)

長期的なブランド構築の中心にある関連性や繋がりを作りたい場合、私たちが関与しなければならない右脳の部分を無視した広告が増えています。

これらの広告は、感情に訴えてユーザーとブランドの関係を仲介することを断念しています。

多くの企業が好んでいるのは、アテンション、想起、提案、利益、メッセージ、説得 を重視するイデオロギーです。

これは、ユーザーを意味形成の積極的な参加者や協力者ではなく、メッセージを届ける対象や受け手として扱います。

企業がユーザーに対して抱くこのような偏見はずっと昔からありますが、キャンペーン結果についての企業の焦りと短期的な思考の台頭によってさらに危険になっています。

言うまでもなく、結果に対するこの焦りと要求は、クリエイティブ制作会社に引き継がれています。

クリエイティブ部門はより短い波長に合わせざるを得ない状況にあり、クリエイティブ時間に対するプレッシャーは容赦ないものです。

クライアント企業は、創造性がもたらす真の力とその利点を活用できていません。

マーケティングの優先事項は、ブランドやビジネスの長期的な健全性ではなく、短期的なものであると主張するとき、私たちはブランド価値の創造ではなくブランド価値の破壊を請け負っています。

まだまだ続きがあります。

元記事はこちら

Has advertising lost its personality? — Martin Weigel >>

https://www.martinweigel.org/blog/has-advertising-lost-its-personality

【関連記事】

広告賞を受賞するようなキャンペーンは効果が低いという統計レポート『創造性の効果の危機』 >>

http://designers-union.com/blog/archives/8908

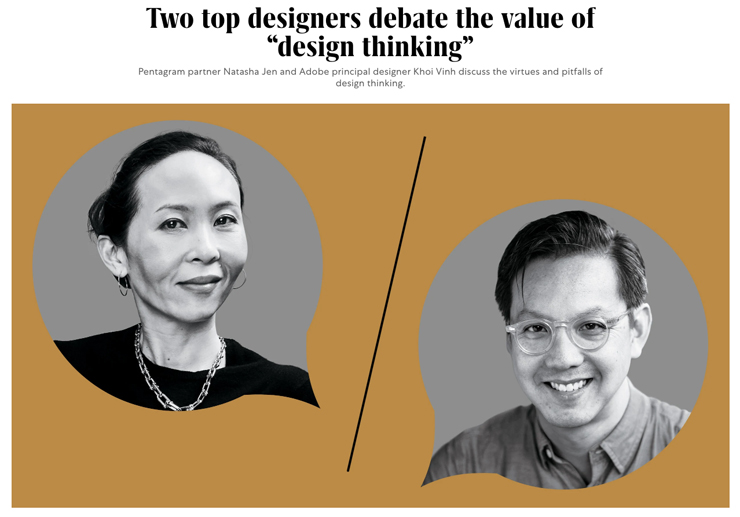

ペンタグラムのNatasha Jen と アドビのプリンシパルデザイナーの Khoi Vinh。

激論のようです。興味深い議論です。

Khoi Vinh「・・・実践としてのデザイン・シンキングは、デザインのDNAを持ち合わせていない企業で効果を発揮しました。」

Natasha Jen「デザイン・シンキングには クオリティ、主張、在り方 についてのアイデアがありません。私にとってはこれこそがデザインそのものです。デザインに哲学がなければ、製品、データ、アルゴリズムはただそれだけのことでしかないのです。」

Khoi Vinh「・・・デザイン・シンキングは、リソース、時間、人を最適化し、適切なタイミングで適切なことに取り組めるようにする方法です。」

Natasha Jen「デザイン・シンキングのプロセスでデザインできるというのは幻想です。・・・対話して、リサーチして・・・私たちは何世紀もそうやってデザインを向上させました。」

Khoi Vinh「デザイン思考はとても建設的です。なぜなら、ユーザーニーズを理解する行為から価値を得るからです。その価値は多くの企業が持っていない強力な価値で、多くの企業がプロセスに取り入れていない価値です。」

本編は紙の雑誌でリリースされるようですが、読んでみたいです。

Natasha Jen はデザイン・シンキングについてこんな講演もしています。

【関連記事】

デザイン・シンキングはなぜ『たわごと』なのか

元記事はこちら

Two top designers debate the value of “design thinking” | Co.Design | Fast Company >>

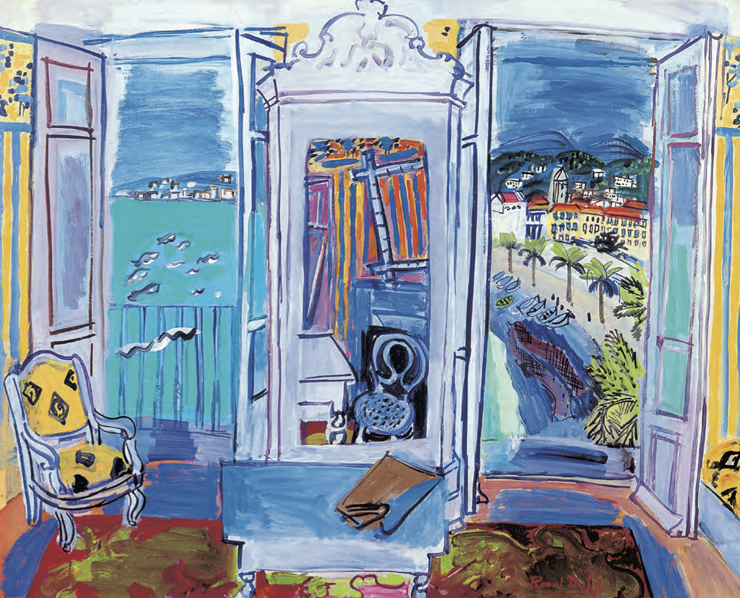

優れた色彩感覚とセンスのいい描線に恵まれていれば、たいていのことは大丈夫。

そういう気にさせてくれます。

陽気でオシャレで軽妙洒脱という感じ。

テキスタイル・デザインよりも絵画がいいです。

いつの時代にも描線と色彩で魅了できるアーティストやデザイナーがいると思いますが、まさしくそういうアーティスト/デザイナーだったのでしょう。

しかも、その能力を絵画だけでなく多方面で活かし続けたようです。

ラウル・デュフィ展― 絵画とテキスタイル・デザイン ― >>

https://panasonic.co.jp/ls/museum/exhibition/19/191005/

![]()

Old Spice、Dumb Ways to Die、Fearless Girl、Appleの1984やiPodなど世界的に有名な広告キャンペーン。

広告業界のレジェンドたちがエピソードを披露してます。

知らない広告もありましたが、どの広告キャンペーンも力強く誠実な印象です。

見ておいて損はないと思います。

14 Iconic Ad Campaigns, Recalled by the Creatives Who Made Them | Muse by CLIO >>

メディア・アート作品をはじめとする、現代のメディア環境における多様な表現をとりあげる、幅広い観客層に向けた展覧会だそうです。

ICCの展示が好きで年に何度か見に行くのですが、テクノロジーで変位する「視点」とか「触覚」というテーマが感じられて、おもしろいです。

最近のイベントや展示では体験型エンタテイメントっぽい企画が増えたような気がします。

チーム・ラボとかの影響かもですが、そこにいる人を喜ばせようとしすぎて、学祭の模擬店や祭りの夜店のような賑やかしになってしまってないか、展示企画をする人は気をつけた方がほうがいいかも。

© 2025 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。