パート1があったことも知りませんでしたが良い広告です。おもしろいです。

この広告制作のクライアントは、teamwork.comということになりますが、CMに登場するデイヴがそうであるようにteamwork.comはいいサービスな感じがします。

パート2では、teamwork.comの導入によってクライアントは刑務所のような場所に閉じ込められているかのような始まり方です。

「あなたはクライアントになりました。あなたの返信が遅れ、不可解になり、ベンダーが利益を得られないほど混乱しますように・・・・変更があります・・・変更があります。」というセリフがいいです。

「クライアンティ」という言葉は知りませんでしたが、いい言葉だと思います。

このCMの制作はきっと楽しかったはずです。

手掛けた会社はこちら

Umault

スーパーボウルのCMも手掛けたSquarespaceのCCOのDavid Leeさんのインタビューです。

AIツールで制作される時代の「クリエイティビティ」について話してます。

「クリエイティビティは、未来に残された唯一の仕事かもしれない」と話しています。

Squarespaceではスタートアップ向けの無料のウェブサイトテンプレートも提供しています。

よく言われている話ですが・・・

「AIはアイデアの代用品ではない」という前提で、AIの特性を理解して有効利用して、人間らしい仕事をしようというメッセージになっています。

以下はいくつか抜粋です。

「ある日目が覚めたとき、自分が同じ作業の繰り返しをしていることに気づいたら、私はとても心配になるだろう。データ分析や研究ベースのものはすべて、機械がよりうまくやるようになるだろう」

「私たちを私たちたらしめているもの、つまり、私たちの創造性、独創的なアイデアを思いつく能力、ストーリーを語る能力を受け入れることだ。そうすれば、AIは人類にとって次の黄金時代をもたらすことができる」

「今のところ、AIツールはクリエイティブなプロセスの両端、つまりアイデア出しの段階と最終的なプロダクションの段階ではあまり役に立ちません。・・・空白のテキストフィールドがあり、何でも作れるからといって、良いものができるわけではありません。より良いアウトプットをするためには、より多くのインプットが必要なのです」

「自分の世界から飛び出さなければならない。すべてのソーシャル・プラットフォームは、あなたを自分たちの壁に囲まれた庭に閉じ込め、あなたが最後に見た投稿よりも1.5秒長く見るコンテンツを提供しようとしている。同じようなものの海に簡単に入り込んでしまうのです」

「AIが生成するコンテンツよりも人間の職人技や創造性が評価される未来を予測している。私は、これらのAIツールはすべて大衆のためのものになると考えています。未来の人々は、手作りの工芸品や創造性にプレミアムを支払うでしょう。自分の手でモノを作れる人が作った物こそがこれからの新しい贅沢品になるのです」

「より安価で大量生産された製品が市場に氾濫する中、高級ファッションブランドは、製品の製造に関わる技術や、それを所有することで得られる文化的価値の両方を軸としたストーリーテリングに目を向けてきた」

「あらゆるデザイナーやクリエーターは、自分の作品の背景にあるストーリーをもっと上手に語る必要があるのだろう」

実際のクリエイティブの仕事で、自分の世界から飛び出すことも、新たな能力が肯定されて、発揮されて、成果をもたらすことも、とてもとても難しいことだと思います。

デザイナーやクリエイターが生き残りを賭けた戦いがあり、多くの敗北や犠牲がありそうなことも書かれています。

POV: In a “sea of sameness”, taste and storytelling will become vital creative skills >>

日本で30年ぶりの回顧展だそうです。

グラフィカルな描線と豊かな水彩がいいです。

何十年も昔にフォロンに制作依頼した原画を手に取る機会がありました。

最終的な印刷の仕上がりは申し分なかったのですが、原画には及ばないことがわかって、いい勉強になりました。

本当だったのかどうかわかりませんが・・・

船で地中海をクルーズしながら暮らしていて、アトリエも船の中で、ネットがない当時は連絡方法もなく、2週間に一度の寄港したときだけ、マネージャーを通して仕事の打ち合わせができると聞きました。

まったく別世界の話ではありますが、理想的なワークスタイルな気がして、憧れたのを覚えています。

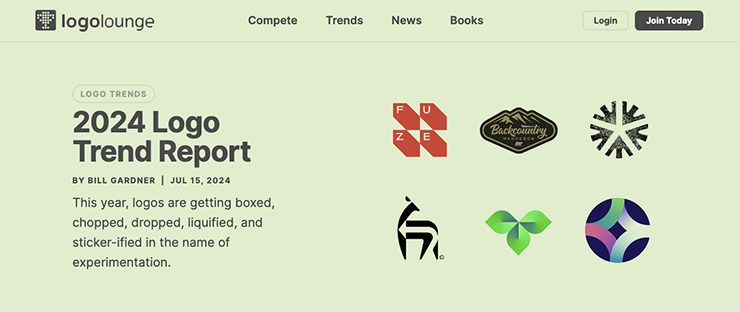

現在のロゴデザインを取り巻く状況をうまく説明してくれています。

ブランド認知の変化に伴って、デザイナーが受け入れて、順応する必要があり、さらには、利用できることがあるかもしれません。

ロゴのトレンドとして下記のトピックを紹介しています。

・フラットボックス

・コーナーチョップ

・楕円

・ピクセルドロップ

・ベルボトム

・リキッドブリッジ

・ミックススティックス

・スマイリー

・ステッカー

・中心点

・ポインタ

・バランスアクト

・パッセージ

・レーダースキャン

・ノヴァスター

これらについて具体的な造形要素を例にして、ブランドのストーリーをどのように伝えているのかを紹介しています。

以下はいくつか引用です。

「デザイナーが方向性を探しているのは、伝統的なロゴの概念が近年劇的に変化したためです。かつては視覚的なブランドの中心的存在だったロゴが、今ではグラフィック ファミリーの他の要素に後れを取ることも珍しくありません。たとえば、近年ではロゴよりもワードマークのほうが独創的な視覚的実験が多く見られるようになりました。企業によっては、自社のアイデンティティを定義するために別のマークを持つことに価値を感じていないところもあります。名前が読めるのに、なぜロゴが必要なのでしょうか。」

「しばしば、 ロゴ自体は、パターン、テクスチャ、アニメーション、色など、ロゴを取り巻くコンテキストに比べると二次的なものです。背景のノイズの方が、マーク自体よりも識別しやすくなります。関連するグラフィックが、ユーザーがブランドをより早く識別するのに役立つことは理解していますが、同時に、それは私たちが受け入れなければならない現実でもあります。結局のところ、私たちの目的はクライアントの目的であり、共鳴と忠誠心を獲得するために代替の視覚的要素が重要であれば、それはそれで構いません。」

「多くのブランドが主にオンラインで展開しているため、今では多くのロゴが完全に RGB になっています。これらの要素がポスターや T シャツに印刷されることはありません。デザイナーはテクノロジーを極限まで押し進めており、それがうまく機能するのは、それが消費者の認識と期待になっているからです。」

「変化を先導するデザイナーは、パレードの楽団リーダーのようなものです。デザイナーはほんの数歩先を行くだけで十分です。デザイナーがあまり前に出すぎると楽団から見えなくなり、どこへ行けばよいか分からなくなってしまうからです。・・・すでに存在するものの重力を受け入れて、その周りを回ってください。」

「トレンドは一時的な流行ではなく、時間の経過とともに進化し、変化する軌跡です。これらのアイデアを使用して、デザイン感覚を広げながら、独自のデザインを次のレベルに押し上げ、軌跡を次の反復へと進めてください。」

読み物とし面白いですし、ロゴデザインをする前に読んでおきたい記事です。

From smileys to stickers: LogoLounge launches its 2024 trend report >>

抽象、動物、自然、人物、スポーツ、都市、ウェディング、シリーズ、ビデオ といったように細かく部門分けされています。

美しく「映える」だけの写真でなく、ジャーナリズムとしての視点もあって、見応えあります。

風景写真ではなく抽象絵画に見えるくらいの視点。

アワード受賞作品は、2024年9月28日に開催されるシエナ賞授賞式にて発表されます。

マンチェスター出身でサッカー狂でも有名なミュージシャンのノエル・ギャラガーの手書き文字のようです。

子どもっぽくて下手な字が、ロックミュージシャンらしい感じ。

サッカーファンやデザイナーから大いに嘲笑されていますが、そういうところもノエル・ギャラガーらしくて、話題作りにはいい企画。

一方で、タイポグラフィを嘲笑するものだという指摘もあります。

Comic Sans に似ているというのは、Comic Sansに失礼だそうです。

「Comic Sans は、その無邪気な魅力の下には、 1994年に Vince Connare によってオリジナル フォームで作成された、信じられないほどよく考え抜かれて描かれた書体が隠れています。・・・しかし、多くの場合、このフォントは不適切に使用されています。」

「私が調子の狂ったギターをかき鳴らしたら、ノエルは私のギター演奏の腕前に驚いてしまうだろう。これは、一見単純なアートやデザインをじっと見つめる人々の『私にもできたはず』の好例です。」

「書体デザイナーの技術力と長年の経験が社会でどれほど理解され、評価されていないのかという疑問が湧いてくる。」

Noel Gallagher’s football font makes a mockery of typography, claims design lecturer >>

CITY LAUNCH CLUB FONT FOR 2024/25 SEASON, DESIGNED BY NOEL GALLAGHER >>

トイザらス・スタジオと広告代理店ネイティブ・フォーリンが共同で制作。

創業者チャールズ・ラザラスの夢から始まるトイザらス・ブランドのストーリーになってます。

コマーシャルな映像制作は、こういう方向になっていくのでしょうか?

光もカメラも編集もなく、テキストから直接、ブランドムービーが出来上がるということでしょうか。

「プレスリリースによると、この映像はコンセプトから実現までわずか数週間で行われ、クリエイティブ制作におけるAIの効率性と可能性を実証した。」

「有名なグローバルブランドによる画期的なリリースは、メインストリームの広告におけるAI技術の使用における大きな飛躍を意味する。」

「オリジナル音楽をフィーチャーしたこの広告に、約12人のクリエイターが取り組んだ。」

「私たちのブランドは、思いがけない方法で消費者とつながるために、イノベーションとトイザらスのエモーショナルな魅力を取り入れています。」

「このリリースはクリエイティブ業界内でさらに議論を深めた。トイザらスが先陣を切ったことを称賛する声もあれば、生気がなく不気味という意見もあった。」

「夢」とか「個人のファンタジー」といったある意味で無責任なテーマにはAI動画のテイストが市民権を得つつあるような気もします。「現実」「取引」「作品」といった要素を伴う表現には、まだ無理そうですね。

フル動画はこちら

Toys”R”Us Studios >>

【関連記事】

2024年のデザインエージェンシーは実際にどのようにAIを活用しているのか? >>

AIで制作した短編映画『The Frost』と新しい映像制作 >>

テキストから最長60秒の動画を生成するAI「Sora」をOpenAIが発表 >>

マーヴェルが新作『シークレット インベイジョン』のタイトルシークエンスにジェネレーティブAIを使用 >>

Toys”R”Us debuts its first brand commercial created with OpenAI Sora >>

もうそんなに経つのか…という気がします。

GoogleDesignのサイトで10周年記念の記事が公開されています。

優れたデザインシステムで、モーションなどのデザインのパーツが魅力的でした。

「優れたウェブデザインはこういうものだ」という共通認識を築く役割を果たした気がしますが、

「すべてのウェブのデザインにはこのシステムを導入すべき」のような考え方は好きになれませんでした。

ウェブサイトの目的はそれぞれバラバラなので、それぞれのドメインに独自のデザイン言語があっていいと思います。

それぞれのビジネスの基本的な競争力になる気もしています。

Celebrating Ten Years of Material Design >>

【関連記事】

グーグルの発表した『Material Design』の完成度の高さ

真俯瞰からの地表を撮影した航空写真は、ドイツの写真家ベルンハルト ラングの作品。

2010年から続く Aerial Views シリーズの新作です。

バルト海の海岸、川、湖の一部が凍ったときに自然が作り出す興味深い構造だそうです。

美しいです。

ベルンハルト ラング のサイトでは他の写真も多数掲載されてます。

Fractured Ice Drifts Atop a Frosty Baltic Sea in Bernhard Lang’s Stunning New Photos >>

まだ深く読み込んでいないですが、おもしろそうな内容です。

日本社会の上位階層にデザインを位置付けようという意向は汲み取れますが、明瞭なステートメントを感じ取れないのは少し残念でした。

大量に紹介されているケーススタディも玉石混合な印象でした。

最後の「資料」はとても役に立つ気がします。ぜひこれからも続けてほしいです。

デザイナーの待遇が改善されることこそが、デザイン振興の礎になると信じています。

残念と希望が混ざりあう感じでした。

© 2026 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。